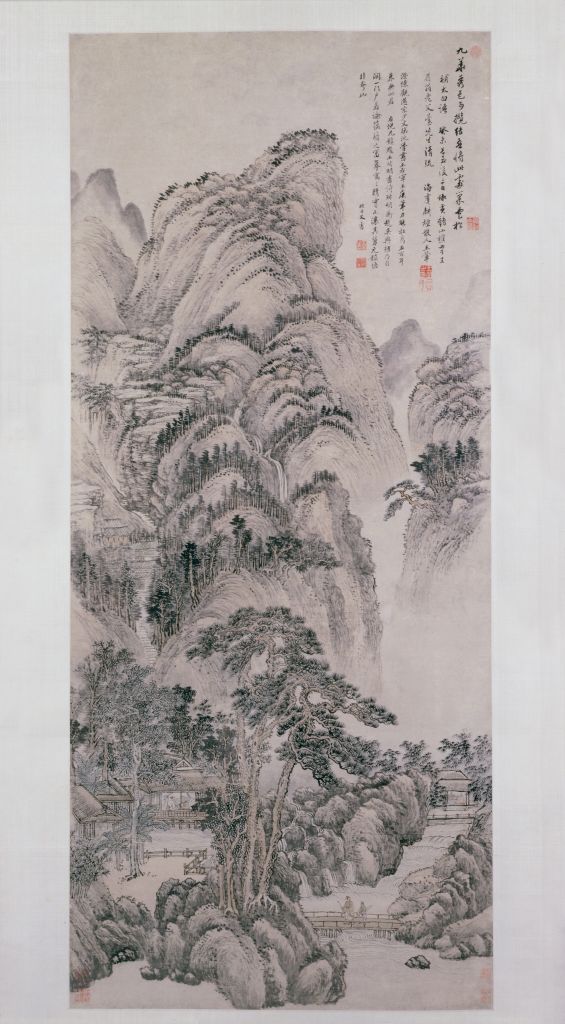

【王翚九华秀色图轴】

新00146098

文物号即馆藏文物的登记号,是每件文物唯一标识,不会重复使用。文物名称是编目人员根据文物特征进行的定名,在展示利用时,可能会根据最新研究成果或便于观众理解的角度进行适当调整,与《藏品总登记账》上的名称和类别有所不同。

《九华秀色图》轴,清康熙四十二年(1703年),王翚绘,纸本,设色,纵133.5厘米,横57.9厘米。

此图绘崇山峻岭,林木葱郁。从款题得知,画中山石的皴法和树木用笔系仿“元四家”之一王蒙(号黄鹤山樵)的遗韵,然笔法更加灵活多变,有自家的面貌。此图表现了作者晚年山水画的特色及其追求古意的笔墨情趣。

本幅款署:“癸未长至后三日,仿黄鹤山樵笔,呈眉翁老父台先生清玩,海虞耕烟散人王翚。”次日又书一段,钤“海虞”朱文印、“沧江白发”白文印、“王翚之印” 白文印、“石谷子”朱文印、“石谷”白文印、“来青阁”朱文印、“耕烟野老时年七十有二”朱文印。“癸未”是康熙四十二年(1703年),王翚时年72岁。

此图绘崇山峻岭,林木葱郁。从款题得知,画中山石的皴法和树木用笔系仿“元四家”之一王蒙(号黄鹤山樵)的遗韵,然笔法更加灵活多变,有自家的面貌。此图表现了作者晚年山水画的特色及其追求古意的笔墨情趣。

本幅款署:“癸未长至后三日,仿黄鹤山樵笔,呈眉翁老父台先生清玩,海虞耕烟散人王翚。”次日又书一段,钤“海虞”朱文印、“沧江白发”白文印、“王翚之印” 白文印、“石谷子”朱文印、“石谷”白文印、“来青阁”朱文印、“耕烟野老时年七十有二”朱文印。“癸未”是康熙四十二年(1703年),王翚时年72岁。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫