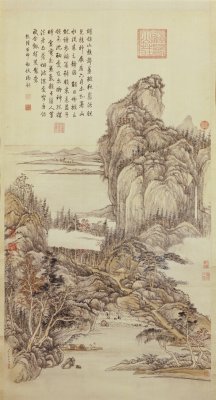

本幅落款:“臣张宗苍恭画。”钤 “张”、“宗苍”印。

画面左上方有乾隆皇帝御题七言诗三首,款:“乾隆壬申初伏御题。”钤“忘机心宇旷”、“乾隆宸翰”印。

本幅另钤“宝蕴楼书画录”印及玺印“嘉庆御览之宝”、“三希堂精鉴玺”、“宜子孙”、“避暑山庄”等共7方。

“壬申”是清乾隆十七年(1752年),张宗苍时年66岁。

此图是张宗苍担任宫廷画师期间精心创作的山水画。图中山石反复以线条皴染,再以焦墨点苔,多遍始成,令繁复的林壑不失明爽之致,笔情墨韵间不失苍郁秀雅之气,反映了画家成熟期的典型风格。乾隆皇帝对此图赞赏有加,将它收贮于塞外最重要的行宫避暑山庄,并且在画上题诗三首,以示恩宠。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫