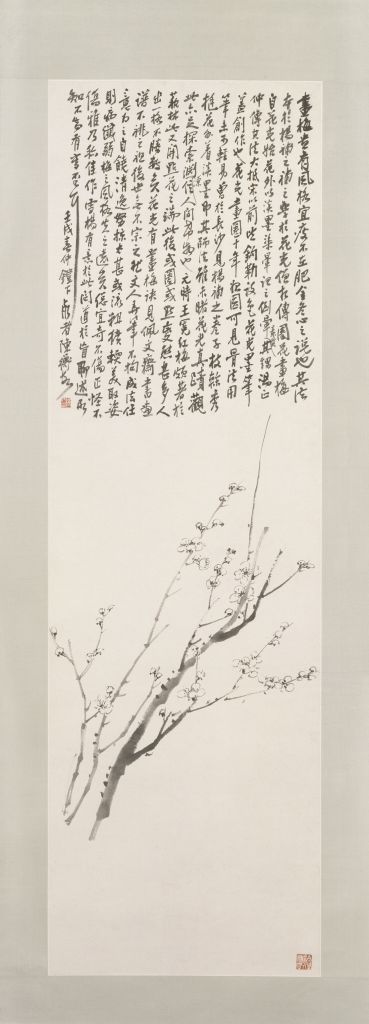

本幅上方自题:“画梅贵有风格,宜瘦不在肥,金冬心之说也。其法本于扬补之,补之学于华光僧。相传圈花画梅自华光始。花外以淡墨染晕,谓之倒晕素质。其甥汤正仲传其法。大抵宋以前皆钩勒设色,华光墨笔,盖创作也。华光画圈,十年始圆,可见骨法用笔未可轻易。曾于长沙见扬补之卷子,枝干秀挺,花外着淡墨,即其师法。虽未睹华光真迹,观此亦足探索渊源,信人间希物也。元时王冕红梅颇著于艺林,此又开点花之端。此后或圈或点,变态甚多,人出一格,不胜数矣。华光有画梅诀,见《佩文斋书画谱》,不祧之祖,后世无不宗之。然文人弄笔,不拘成法,任意为之,自饶清逸。努掠太甚,或流粗犷,软媚取姿,则病纤弱,梅之风格,失之远矣。总宜奇不伤正,怪不伤雅,乃称佳作。雪杨有意于此,问道于盲,聊述所知,不知有当否耶?壬戌春仲灯下,朽者陈衡恪。”钤“陈师曾”印。

“壬戌”为民国十一年(1922年)。

图绘梅花一枝斜出,骨秀神清,孤峭挺拔。花朵用圈花点蕊之法绘就。画面有陈师曾长题一段,先简单叙述了自古画梅的渊源以及画法的变迁(其叙述与史实略有出入),之后谈到文人画梅的弊病和自己画梅的方法。他认为画的太过粗野则不能表现梅花的高洁清雅,而太过柔媚又不能展现梅花冲寒傲雪的风神,两者都背离了梅花的品格,只有“奇不伤正,怪不伤雅”才能算是佳作。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫