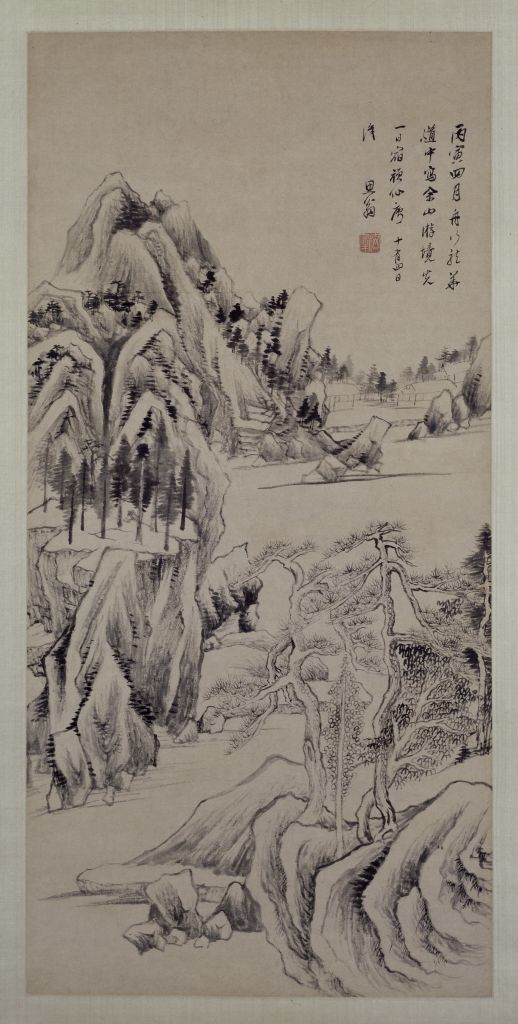

【董其昌佘山游境图轴】

新00016654

文物号即馆藏文物的登记号,是每件文物唯一标识,不会重复使用。文物名称是编目人员根据文物特征进行的定名,在展示利用时,可能会根据最新研究成果或便于观众理解的角度进行适当调整,与《藏品总登记账》上的名称和类别有所不同。

《佘山游境图》轴,明,董其昌绘,纸本,墨笔,纵98.4厘米,横41厘米。

本幅自题:“丙寅四月,舟行龙华道中,写佘山游境。先一日宿顽仙庐。十有四日识。思翁。”钤“玄宰”印。

“丙寅”为明天启六年(1626年),董其昌时年72岁。

这一年,董其昌辞官告归,乘船畅游江南,寄情于山水书画。据自题可知,四月之时,正值其舟行至龙华镇。此镇位于今上海西南,镇中有龙华寺,周围遍植桃花,每遇桃花盛开之际,便有大批游人至此赏花。此图为董其昌行至龙华时,回想起前一日所历之湖山佳境,兴之所至,诉诸笔墨,以资玩味。其所写佘山位于今江苏青浦县境内,有东西两峰,风景秀丽。相传古有佘姓者曾隐居于此,故而得名。自题中提到的“顽仙庐”为董其昌密友、书画名家陈继儒所筑,位于东佘山下。

此图以行书笔法入画,笔势秀逸简淡,笔力纯正浑穆,画面形象地展现了佘山境内湖光山色的疏淡幽静之美,抒发并寄托了董氏厌恶党派纷争、向往幽居山野的心曲。

本幅自题:“丙寅四月,舟行龙华道中,写佘山游境。先一日宿顽仙庐。十有四日识。思翁。”钤“玄宰”印。

“丙寅”为明天启六年(1626年),董其昌时年72岁。

这一年,董其昌辞官告归,乘船畅游江南,寄情于山水书画。据自题可知,四月之时,正值其舟行至龙华镇。此镇位于今上海西南,镇中有龙华寺,周围遍植桃花,每遇桃花盛开之际,便有大批游人至此赏花。此图为董其昌行至龙华时,回想起前一日所历之湖山佳境,兴之所至,诉诸笔墨,以资玩味。其所写佘山位于今江苏青浦县境内,有东西两峰,风景秀丽。相传古有佘姓者曾隐居于此,故而得名。自题中提到的“顽仙庐”为董其昌密友、书画名家陈继儒所筑,位于东佘山下。

此图以行书笔法入画,笔势秀逸简淡,笔力纯正浑穆,画面形象地展现了佘山境内湖光山色的疏淡幽静之美,抒发并寄托了董氏厌恶党派纷争、向往幽居山野的心曲。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫