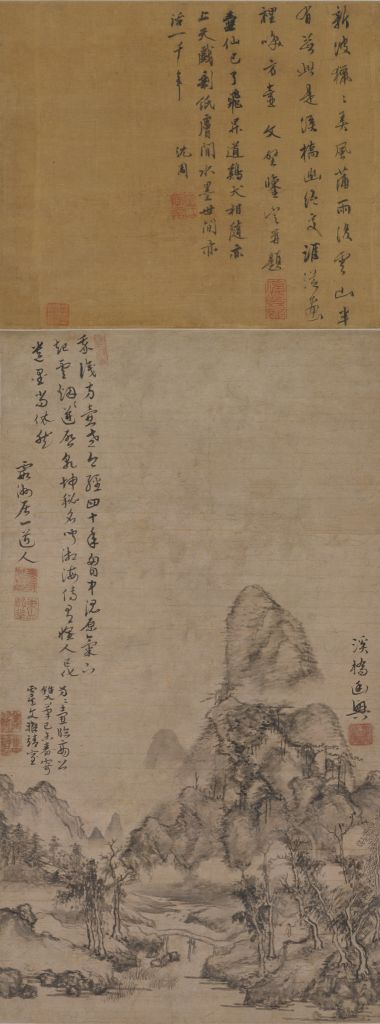

此图是元代道士画家方从义所作,山水画。图绘山水一区,高山云锁,溪水自山间流淌,草桥横架,一人策杖前行,远山隐现,茅舍隐于林木之中,意境清谧静逸。笔墨酣畅,多用染法,用笔多横向。树木点染之笔疏率,以墨之浓淡分远近。图中景物都集中于画面下部,上部则非常空旷,使画面显得深邃幽远。

本幅右侧行书题”溪桥幽兴“四字,下钤一印,不辨。右下角山石间有作者墨书“方从义”款。画面左侧方从义自题:“方方壶临高公双笔,己未春寄云生文雅靖室。”左钤“金门羽客”、“画中神品”印。“己未”为元延祐六年(1319年),据此推测此图应为方从义早期作品。

本幅左上有霞洲居一道人题诗一首:“我识方壶老,今经四十年。胸中混原气,下起云烟迸。迸启乾坤秘,名闻湘海传。有怀人已化,遗墨尚依然。霞洲居一道人。”下钤“笔底江山”、“东山草堂”印。首钤“松石轩”印。上诗堂有明沈周、文徵明题二则,分钤“停云馆”、“沈氏启南”印。

未见著录。

撰稿人:马季戈

方从义

方从义(生卒年不详,主要活动于元延祐至至正年间),字无隅,号方壶,贵溪(今江西贵溪)人。为龙虎山上清宫道士。工诗文,书擅古隶、章草,笔法纵逸洒脱,颇富特色。复工画,长于山水,宗法董源、巨然,近师高克恭云山墨戏,峰峦高耸,古木槎枒,墨气冉冉,实为画中逸品。一生喜游历,至正初遍游大江南北,尝游大都,声名鹊起,诗、书、画为一时所重。

方壶

方壶,中国古代传说中的三座神山之一,也称为“方丈”。《史记·秦始皇本纪》载:“齐人徐市等上书,言海中有三神山,名曰蓬莱、方丈、瀛洲,仙人居之。”又《封禅书》云:“自威、宣、燕昭,使人入海求蓬莱、方丈、瀛洲。此三神山者,其传在渤海中,去人不远。患且至,则船风引而去。盖尝有至者,诸仙人及不死之药皆在焉。其物、禽兽尽白,而黄金、银为宫阙。未至,望之如云,及到,三神山反居水下。临之,风辄引去,终莫能至云。”又晋人王嘉所撰《拾遗记》卷一称,三座神山由于其形如壶器,又分别被称为方壶、蓬壶、瀛壶,并称“三壶”。

沈周

沈周(1427—1509年),字启南,号石田,晚号白石翁,长洲(今江苏苏州)人。世代隐居吴门,父亲恒吉、伯父贞吉均善画。他早年承受家学,兼师杜琼,后博学宋元诸家,自成一格。一生布衣,优游林下,为人敦厚,笃于友谊,性情随和,胸襟磊落,是吴中众望所归的贤达长者。 绘画上擅长山水、花鸟,尤以山水著称,有粗、细两种面貌。早年主宗王蒙,上追董、巨,以细笔为主;40岁以后博取诸家,着意于黄公望,风格逐渐变粗,形成粗笔风貌;60岁后汲取吴镇画法,笔墨疏简苍劲,格调雄健宏阔。其成熟时期的山水,笔墨上既吸收了宋院体和明浙派的硬度和力感,又保留了元人的含蓄笔致,于苍中带秀,刚中见柔。构图造境方面,无论繁复或简略,都强调山川宏阔之“势”,一改元人空寂之境,又着意于朴实的“质”,于拙中藏巧。他开创了“吴派”画风,与文徵明、唐寅、仇英并称“明四家”。

文徵明

文徵明(1470—1559年),原名壁,字徵明,后以字行,改字徵仲,长洲(今江苏省苏州)人。家世武弁,自祖父起始以文显,父文林曾任温州永嘉知县。他幼习经籍诗文,喜爱书画,文师吴宽,书法学李应祯,绘画宗沈周。少时即享才名,与祝允明、唐寅、徐祯卿并称“吴中四才子”。然在科举道路上却很坎坷,从弘治乙卯(1495年)26岁到嘉靖壬午(1522年)53岁,十次应举均落第,直至54岁才受荐以贡生进京,待诏翰林院。三年中目睹官场腐败,一再乞归,57岁回归故里,潜心诗文书画。绘画兼善山水、兰竹、人物、花卉,尤精山水。早年师事沈周,后致力于赵孟頫、王蒙、吴镇三家,自成一格。画风呈粗、细两种面貌。绘画上与沈周共创“吴门画派”,又与沈周、唐寅、仇英并称“明四家”。书法上与祝允明、王宠并誉为“吴中三家”。 文徵明是继沈周之后的“吴门画派”和文坛的领袖,门人、弟子众多,对当时和后世影响巨大。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫