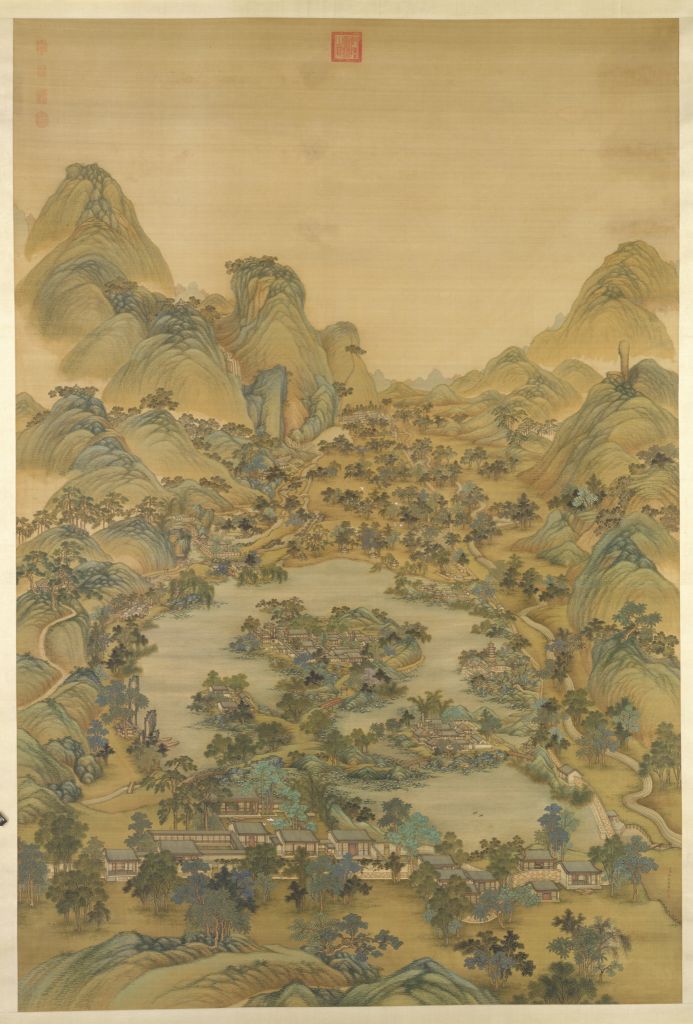

本幅款署:“小臣冷枚恭畫。”钤“臣冷枚”、“夙夜匪懈”二印。

作者以写实的手法描绘了避暑山庄后苑部分及其四周的崇山峻岭。构图为鸟瞰式,自景区上方向下纵向取景,景致具体而微。设色以青绿着色和浅绛渲染相结合,冷暖色调和谐呼应,成功地营造出山庄静寂清幽的氛围。笔法灵活多变,山石树木或以干笔皴擦,或青绿烘染。建筑物的描绘,作者在传统的工笔界画基础上,又巧妙地吸收了欧洲的透视法,并将二者融合在一起,从而更科学、客观地表现出建筑物的物理结构,同时也加强了画面的纵深感。此图同时是一幅反映康熙时期避暑山庄建筑的图样,对于我们了解避暑山庄的建筑沿革有着重要的图像价值。

鉴藏印有:“乾隆御览之宝”、“嘉庆御览之宝”、“石渠宝笈”、“养心殿鉴藏宝”、“宣统御览之宝”。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫