隐间指古琴琴面从岳山到龙龈的距离,即有效弦长。

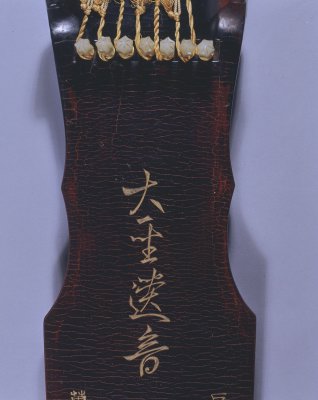

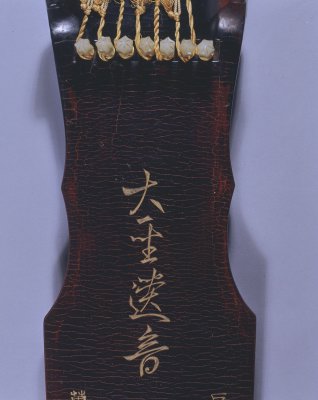

大圣遗音琴(全形1)

大圣遗音琴(全形1)  大圣遗音琴背面全形

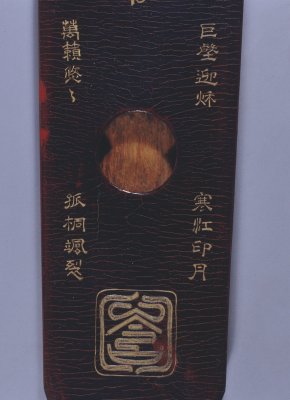

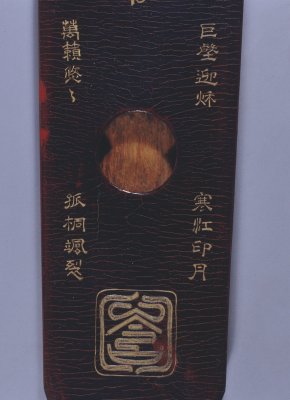

大圣遗音琴背面全形  大圣遗音琴琴名

大圣遗音琴琴名  大圣遗音琴

大圣遗音琴  大圣遗音琴背面

大圣遗音琴背面  大圣遗音琴琴底铭文

大圣遗音琴琴底铭文  大圣遗音琴(局部3)

大圣遗音琴(局部3)

【“大圣遗音”琴】

故00169280

文物号即馆藏文物的登记号,是每件文物唯一标识,不会重复使用。文物名称是编目人员根据文物特征进行的定名,在展示利用时,可能会根据最新研究成果或便于观众理解的角度进行适当调整,与《藏品总登记账》上的名称和类别有所不同。

大

中

小

“大圣遗音”琴,唐至德丙申,通长120.3厘米,隐间111厘米,额宽19.2厘米,肩宽20.2厘米,尾宽13.5厘米,厚5.2厘米。

此琴为神农式,琴面浑厚略呈半椭圆状,项、腰作圆棱。通身栗壳色漆,局部有零星朱漆后补,发大小蛇腹断间细牛毛断纹。金徽。琴底发波浪形细纹断。圆形龙池,直径 7.6厘米,扁圆凤沼,长12厘米,宽2.9厘米。琴面为桐木斫,色黄质松,纹直而密,纳音微隆起。紫檀岳尾,制作细润精致。额下由轸池向外微坡,护轸系原作,岳、尾均有后换痕迹,装旧青玉轸足一副,足雕葵瓣纹,轸作6棱尖底,系明黄丝绦长穗。

琴池上方刻4厘米许草书“大圣遗音”4字,池下方刻8.1×7.6厘米细边粗笔方印,篆“包含”2字,池之两侧分别刻2厘米许隶书铭文:“巨壑迎秋,寒江印月。万籁悠悠,孤桐飒裂。”4句16字。龙池内两侧上下有3厘米许朱漆隶书腹款“至德丙申”4字。琴背铭文均系旧刻,曾填以金漆,字口均已断出。

以指扣琴背,音坚松有回响,按弹发音清脆,饶有古韵。

此琴为神农式,琴面浑厚略呈半椭圆状,项、腰作圆棱。通身栗壳色漆,局部有零星朱漆后补,发大小蛇腹断间细牛毛断纹。金徽。琴底发波浪形细纹断。圆形龙池,直径 7.6厘米,扁圆凤沼,长12厘米,宽2.9厘米。琴面为桐木斫,色黄质松,纹直而密,纳音微隆起。紫檀岳尾,制作细润精致。额下由轸池向外微坡,护轸系原作,岳、尾均有后换痕迹,装旧青玉轸足一副,足雕葵瓣纹,轸作6棱尖底,系明黄丝绦长穗。

琴池上方刻4厘米许草书“大圣遗音”4字,池下方刻8.1×7.6厘米细边粗笔方印,篆“包含”2字,池之两侧分别刻2厘米许隶书铭文:“巨壑迎秋,寒江印月。万籁悠悠,孤桐飒裂。”4句16字。龙池内两侧上下有3厘米许朱漆隶书腹款“至德丙申”4字。琴背铭文均系旧刻,曾填以金漆,字口均已断出。

以指扣琴背,音坚松有回响,按弹发音清脆,饶有古韵。

撰稿人:郑珉中

隐间

大圣遗音

大圣,儒家指尧、舜、禹、汤文王、武王、周公、孔子;遗音,遗留的声音。即宋欧阳修所云:“舜与文王孔子之遗音也。”

至德丙申

腹款“至德丙申”为唐肃宗至德元年(756年),是唐安史之乱时肃宗即位改元的第一年。大圣遗音琴是中唐之始制作的第一批宫琴,是区别唐琴时代特点的标准器,具有极重要的文物和学术价值。同时制作的琴尚有两张传世,国内海外各一。此琴为清宫旧藏,逊清帝出宫前久藏于养心殿南库,因屋漏,琴面满积一层坚厚的泥渍,如漆皮脱落状,岳山亦伤残,故清室善后委员会以“破琴一张”载入《点查报告》。1947年经王世襄先生发现,并鉴定为唐琴。又经古琴家管平湖精心修理,恢复了漆色、断纹与金徽的原貌,遂成为传世唐琴中较完整的一件。

神农

传说中农业和医药的发明者。生于姜水,以姜为姓,造耒耜教民耕作,尝百草教人治病。一说神农氏即炎帝。

神农式

上古神农氏所创琴式。传世明刻历代琴式图中,神农式有两种,一为圆头直颈,有内收半圆形腰;一为圆头内收弧形颈,腰下为内收狭尾。

蛇腹断

漆器表面出现的断裂,据南宋赵希鹄《洞天清录集》记载,漆器断纹有梅花断、牛毛断、蛇腹断、冰裂断等多种,其中蛇腹断最为常见,其特征为“断纹较长,节节相似,如蛇腹下纹”,故名。

龙池

位于琴底上方的出音孔称“龙池”。

凤沼

位于琴底下方的较小的出音孔称“凤沼”。

纳音

古琴部位名称。在琴的槽腹中,正对出音孔(所谓龙池、凤沼)处,通常留有与出音孔形状相同的隆起部分,称“纳音”。

金漆

家具上常用的金漆为《髹饰录》所谓的“罩金漆”,其工艺为在木胎漆地上贴饰金箔,上面再罩透明漆。

【相关检索】

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫