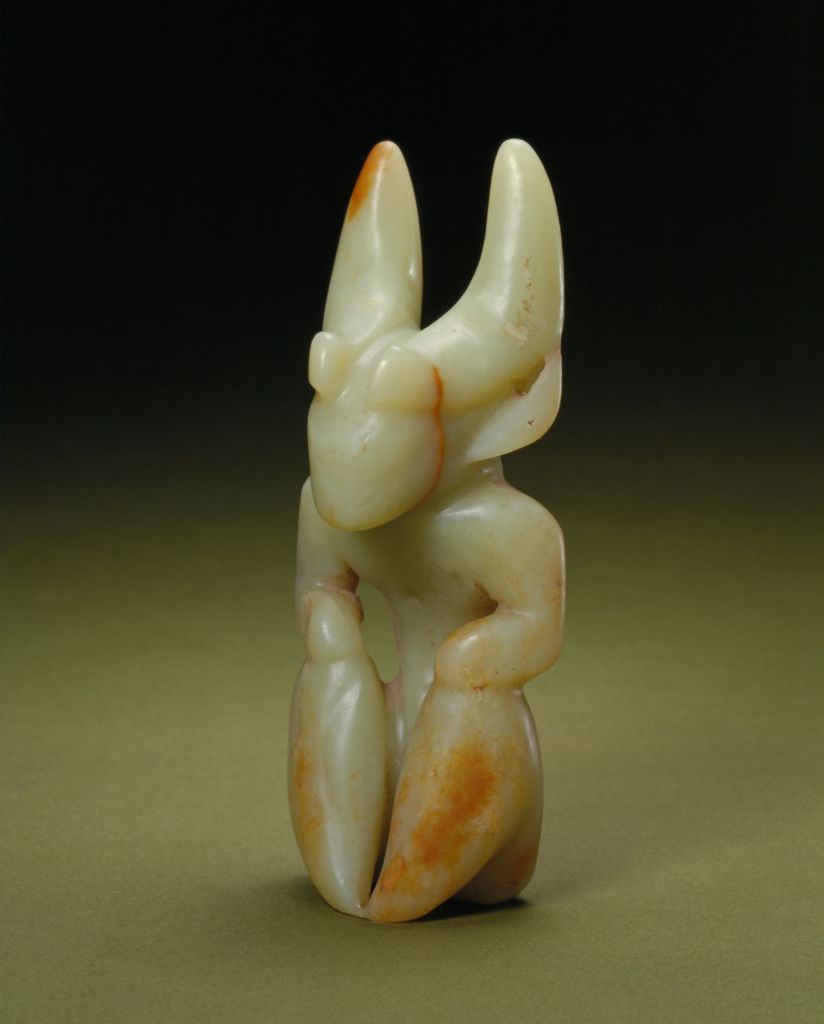

玉巫人,新石器时代红山文化,高14.6厘米,宽6厘米,厚4.7厘米。

黄绿色玉料,身上有大面积铁褐色沁斑。人像蛋形首,尖下颏,面部窄而前凸,眼睛及嘴部均以阴刻线刻画。全身赤裸,唯头上戴一动物头形的冠帽,动物眼睛圆凸,有两个竖直的长角,双耳镂空。冠帽前缘、人首额头处有浅刻的网格纹。人像细腰长腿,呈坐姿,上肢弯曲抚于腿上。后颈部有大的对穿孔,可以悬挂佩带。

这件玉器是1983年初由内蒙古几位牧民卖给故宫博物院的,目前类似造型还未在考古发掘中发现。过去一些学者认为作品是兽面人身的造型,但仔细观察,可以看出作品为人戴着动物冠的形象。经研究,其和2002年在辽宁朝阳牛河梁遗址第十六地点四号墓人骨骼左侧骨盆外侧出土的一件玉立人,以及英国剑桥大学菲兹威廉姆博物馆(Fitzwilliam Museum)收藏的一件中国早年流散出去的玉坐人像,均表现的是同一类人,即红山时代巫的形象,是巫在作法时不同状态下的表现。故宫玉坐人和剑桥玉坐人可能为作法前或后的入定状态。

红山文化

新石器时代的一种文化,距今五千年左右,因1935年发现于内蒙古自治区赤峰市红山而得名。红山文化居民定居生活,进行农耕生产及畜牧、狩猎等活动。已出土的玉器有十几个品种,造型多为现实生活中的动物或作为神灵的动物。其形象古朴浑厚,注重造型的神奇而不讲究图纹的华丽,具有北方民族文化质朴豪放的风格。

沁斑

玉器长埋地下,受周围酸、碱等物质的浸蚀,日积月累,形成蚀斑,称为浸色或沁斑。

阴刻

阴刻:将图像、文字以凹陷形式雕刻。

镂空

镂空是瓷器的装饰技法之一,也被称作“镂花”或“透雕”。它是将器物胎体上的纹样镂通,形成内外通透的图案。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫