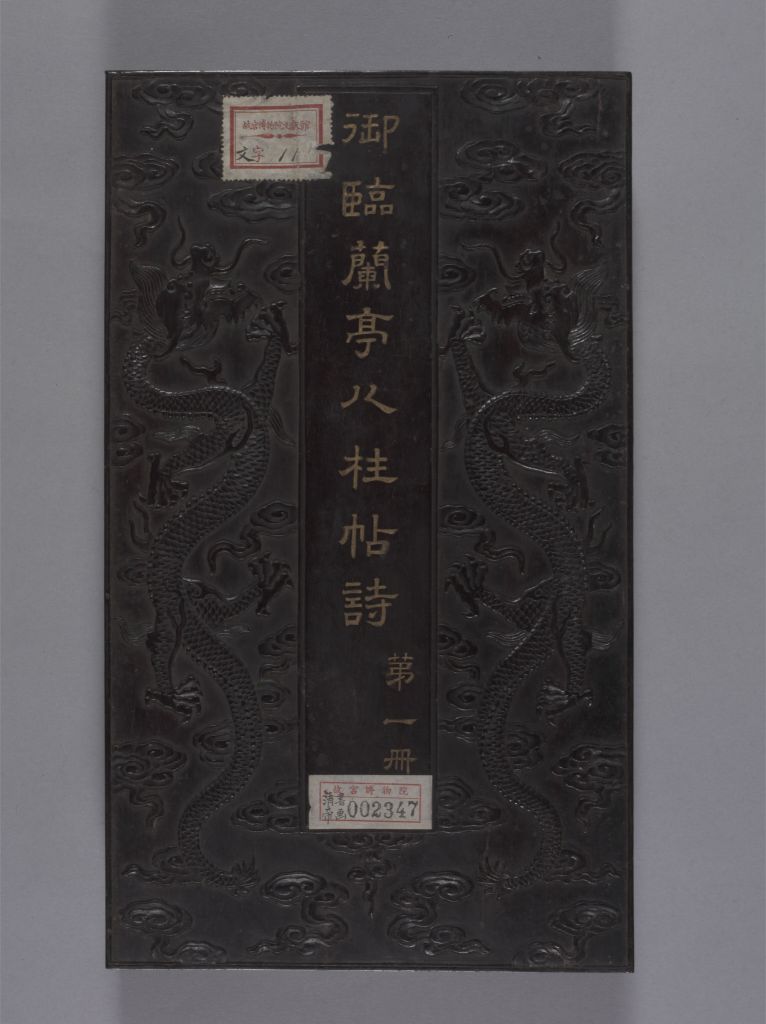

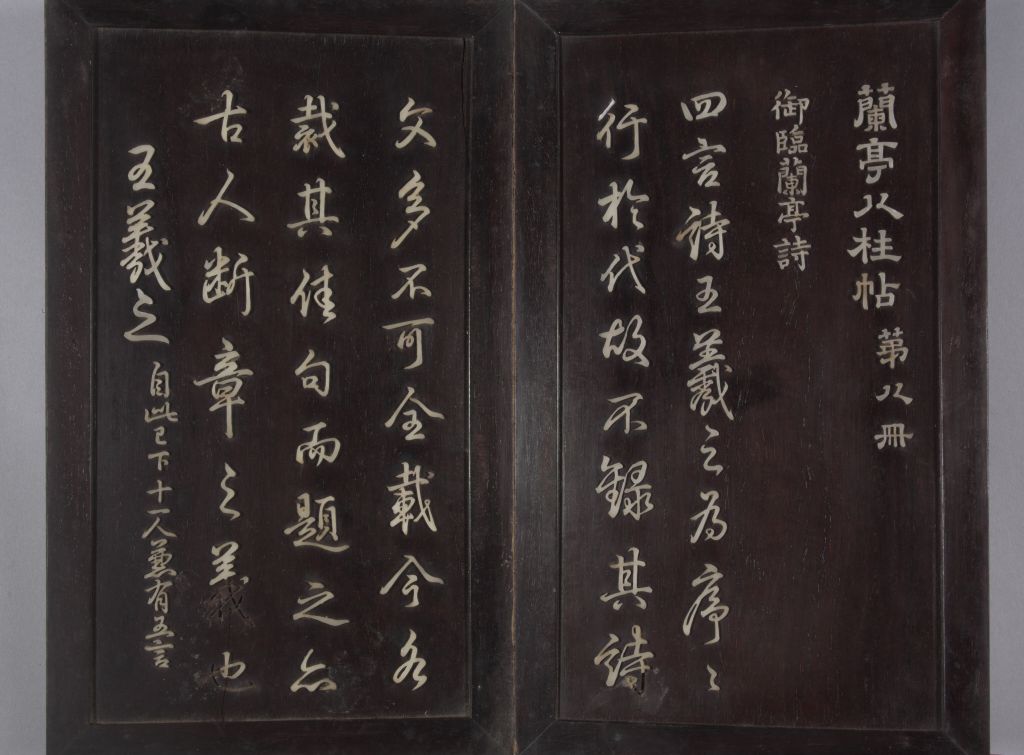

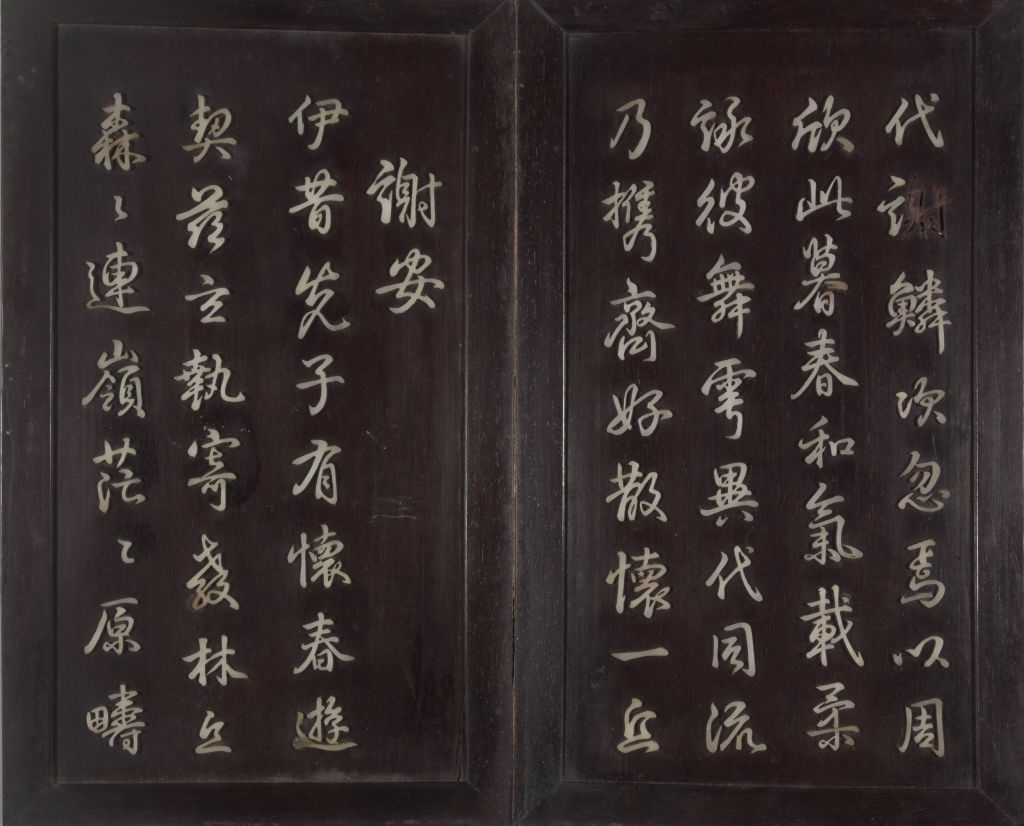

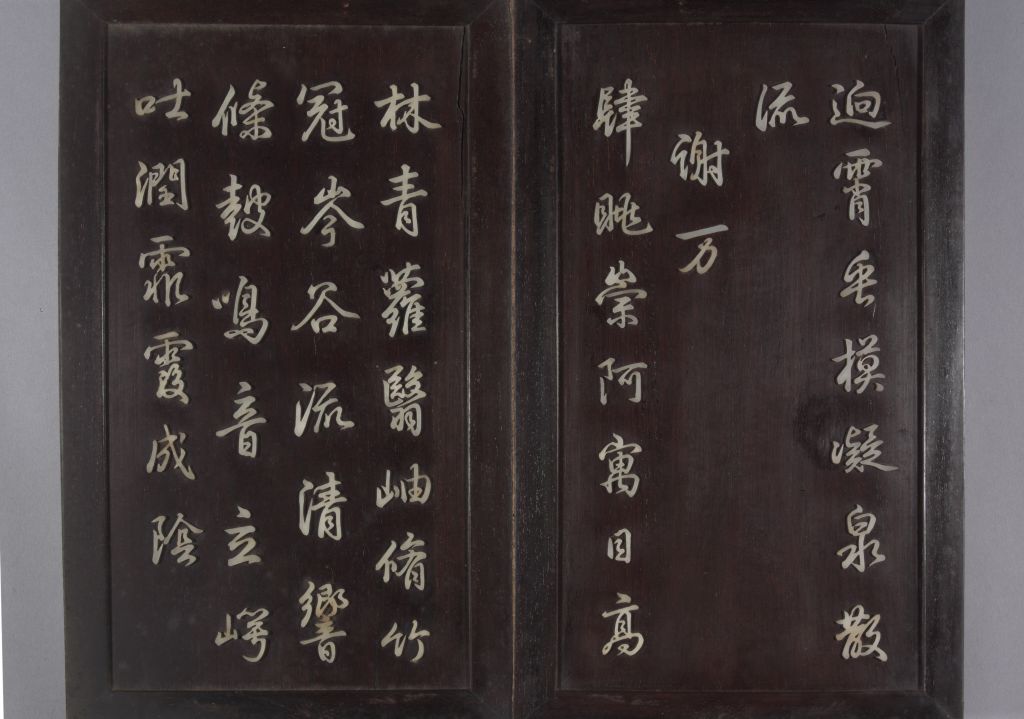

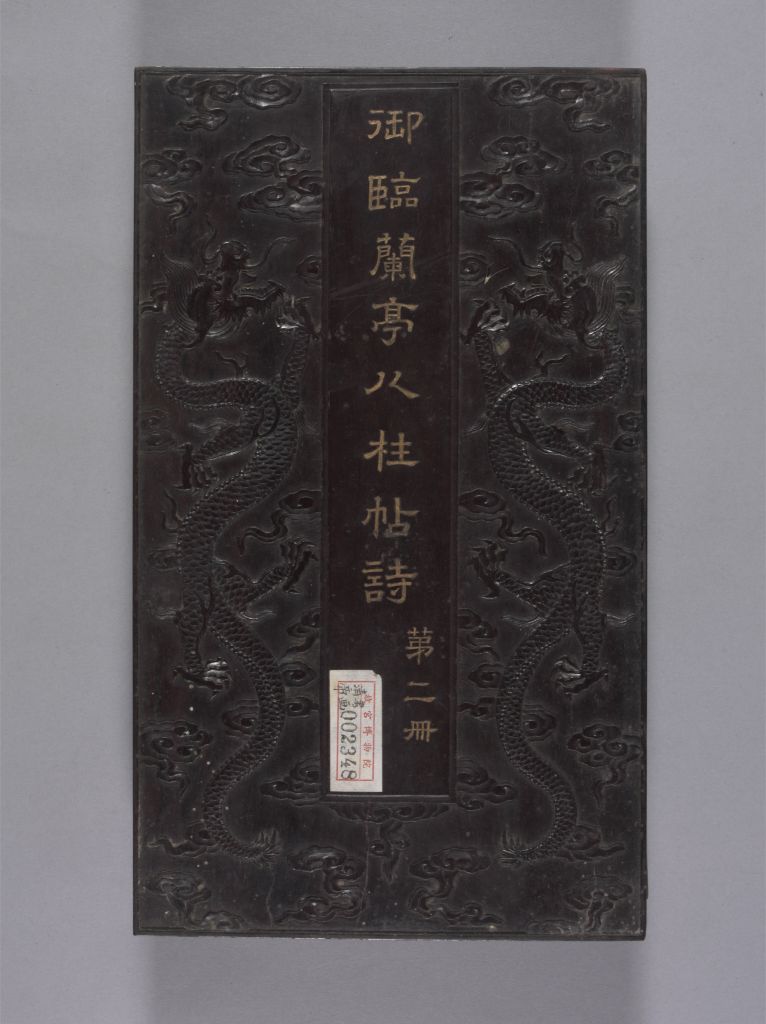

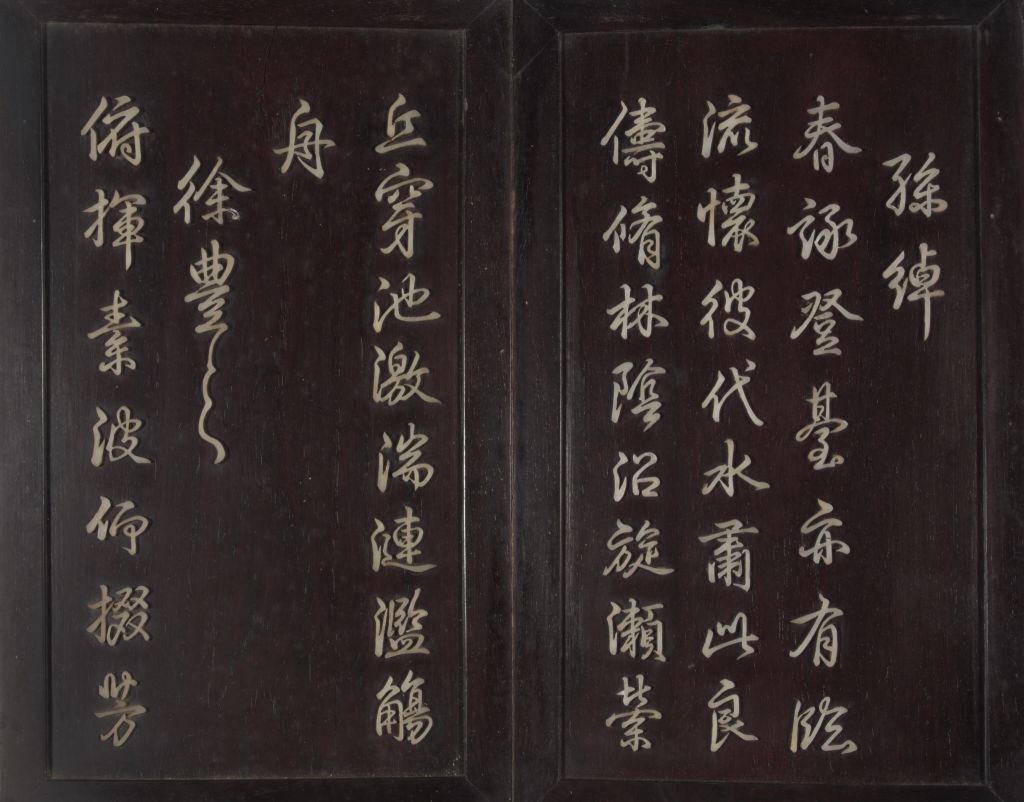

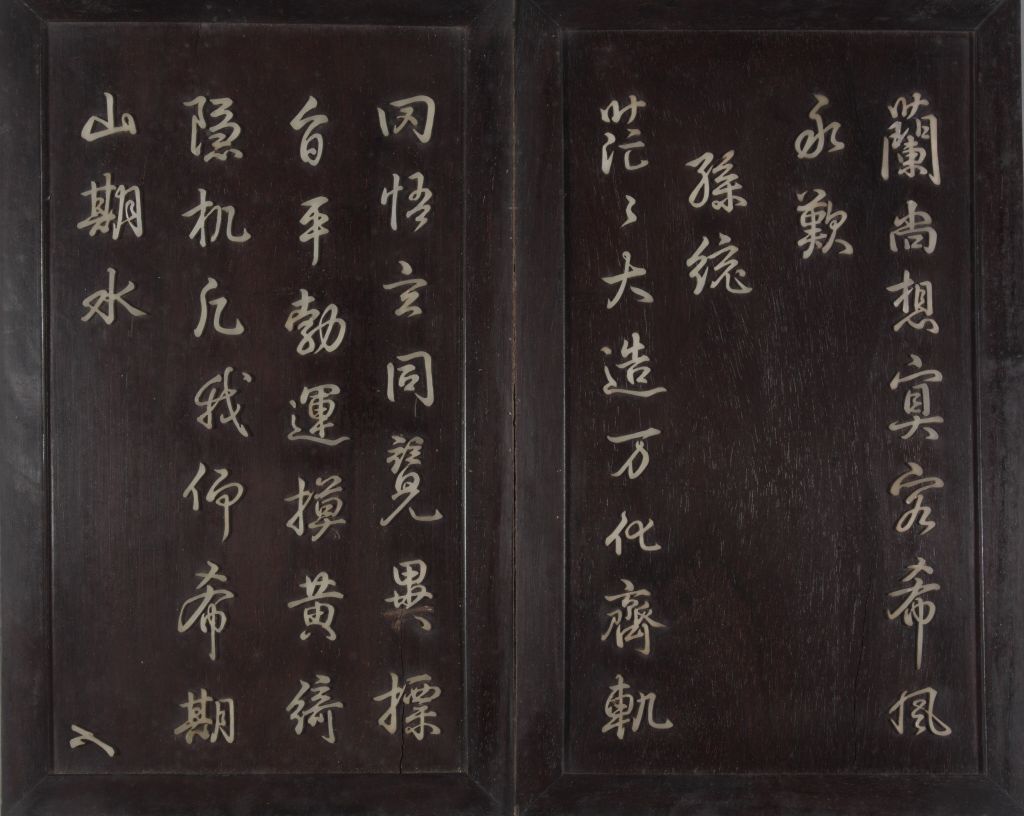

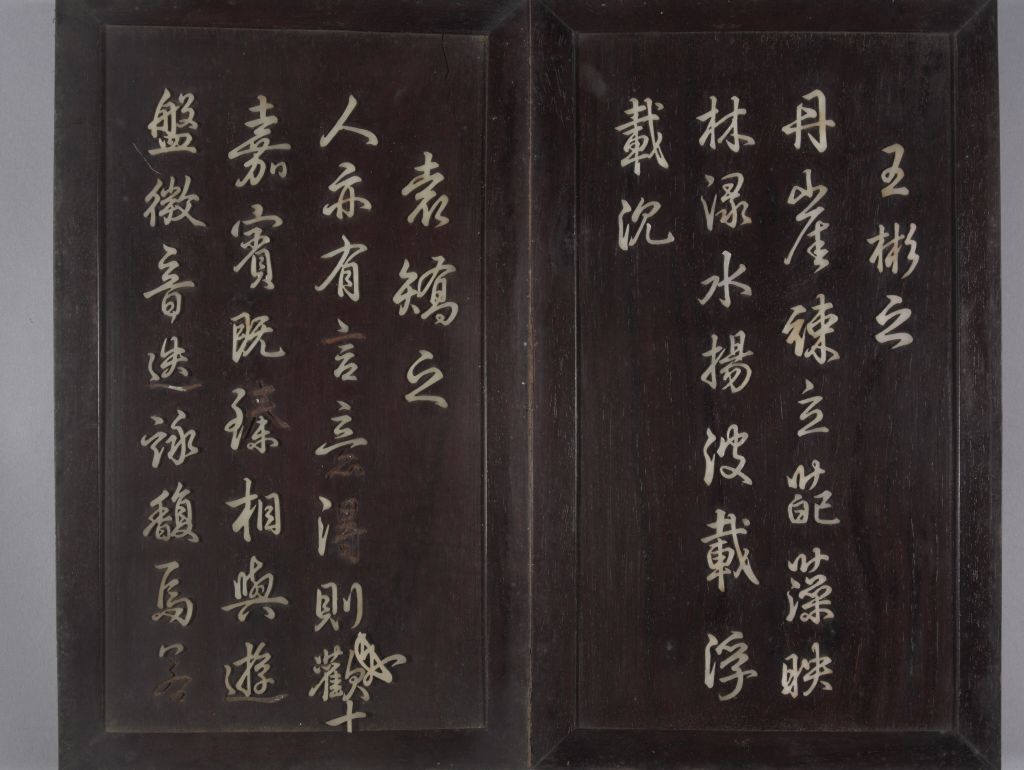

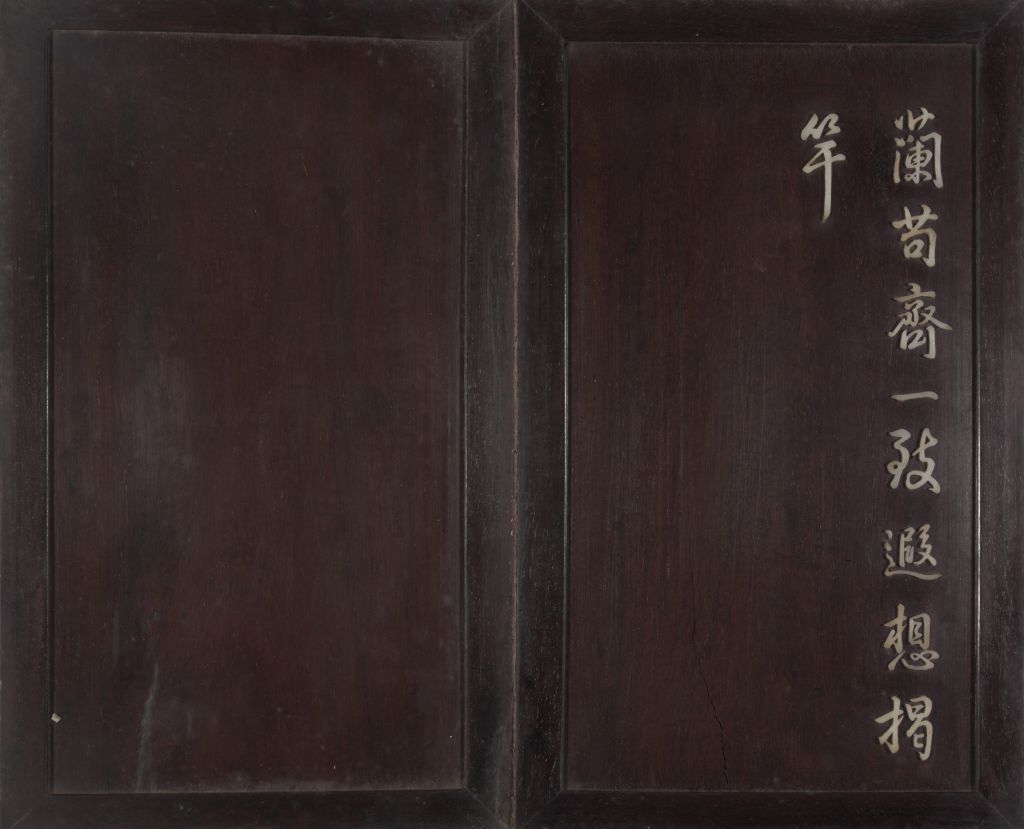

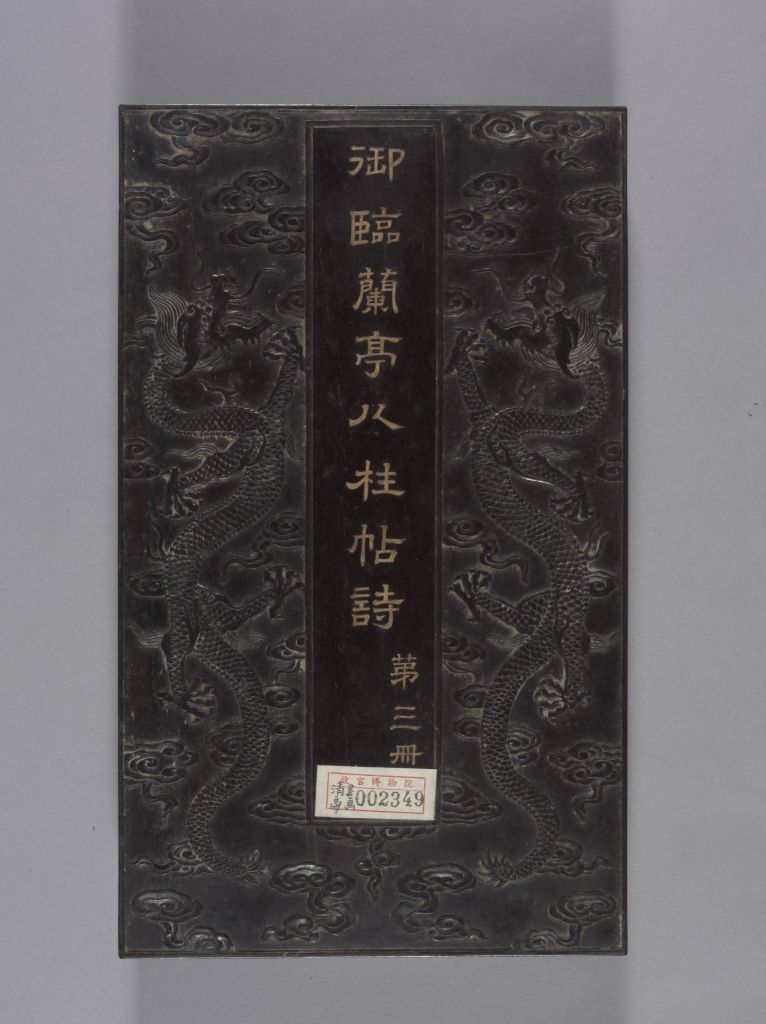

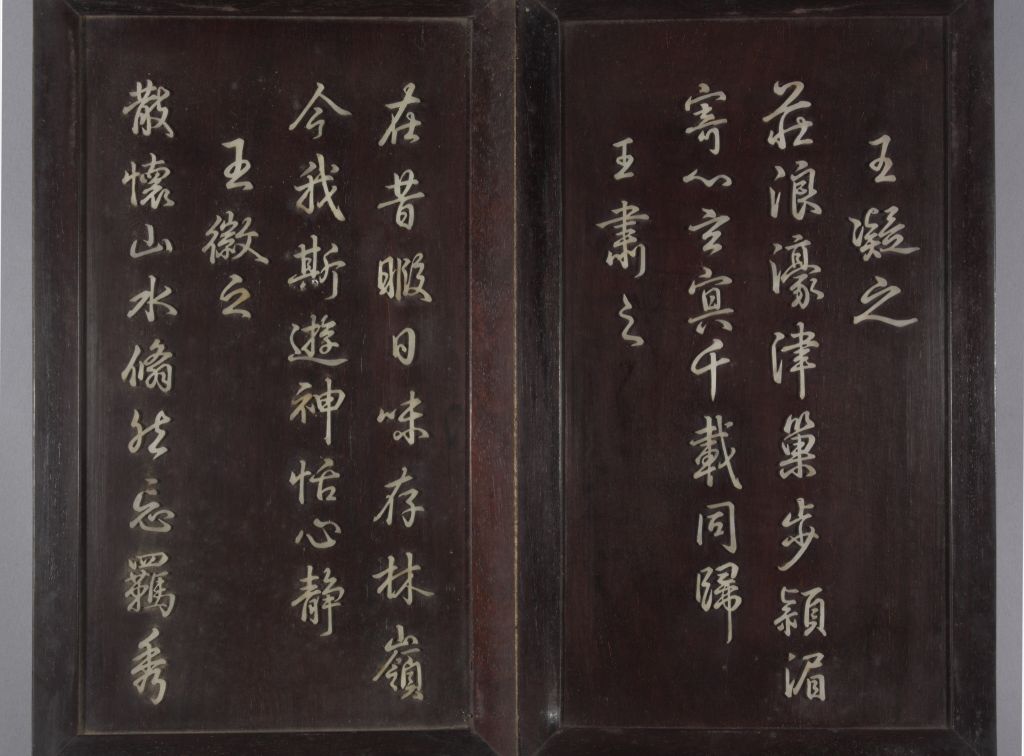

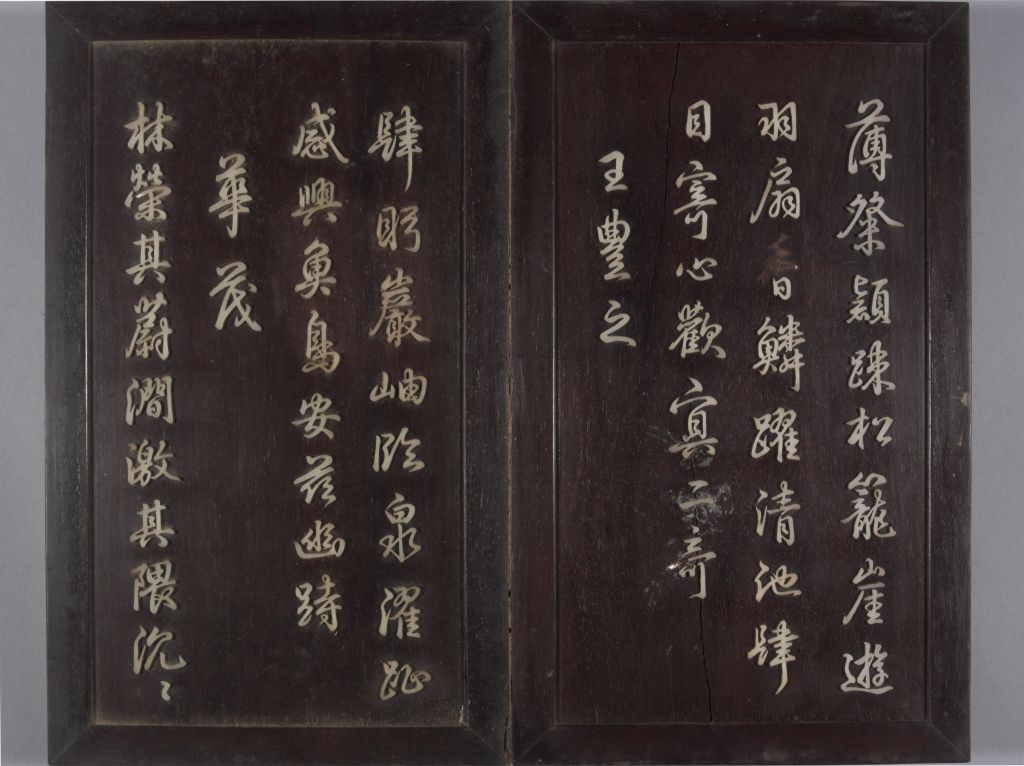

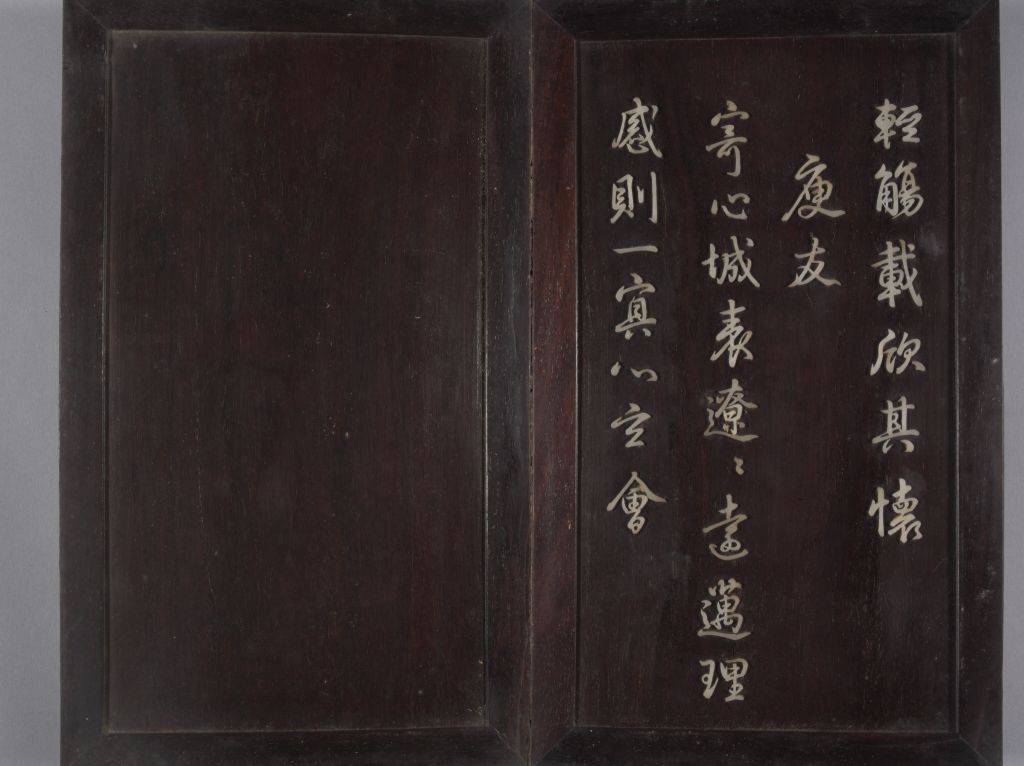

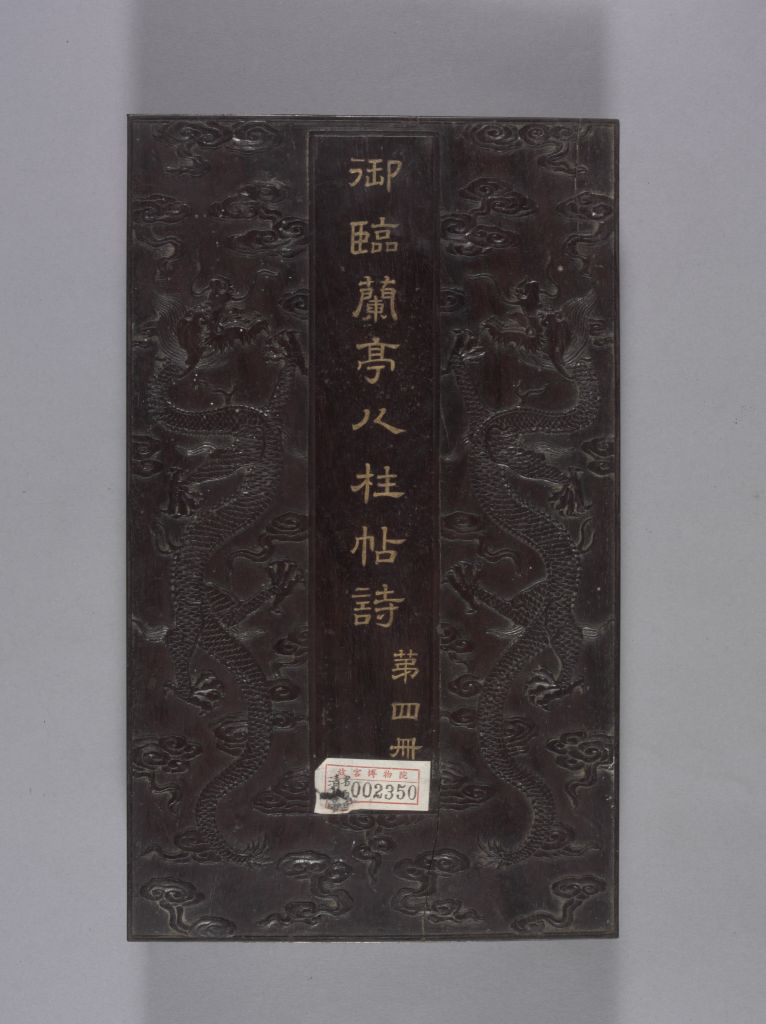

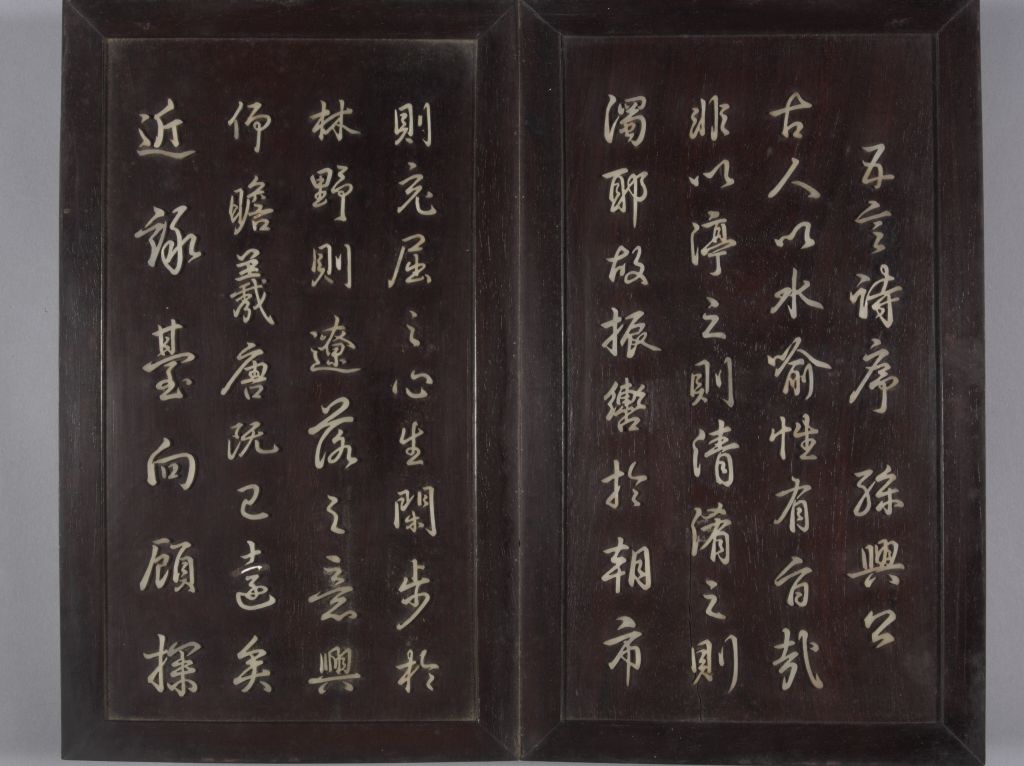

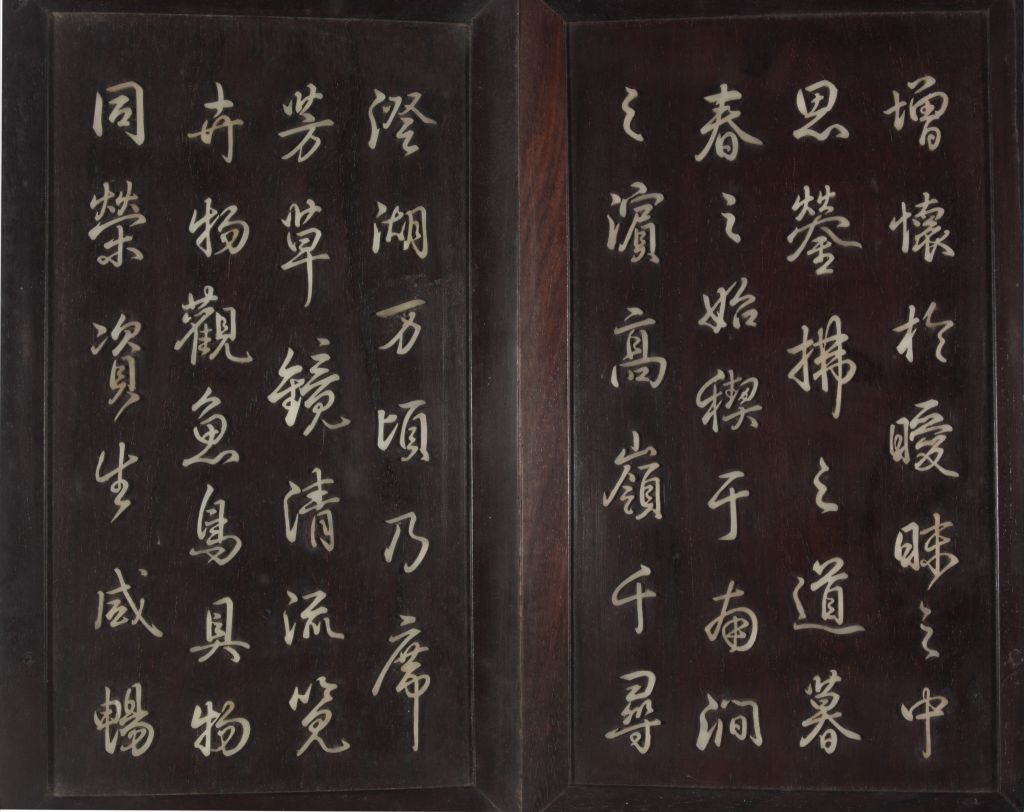

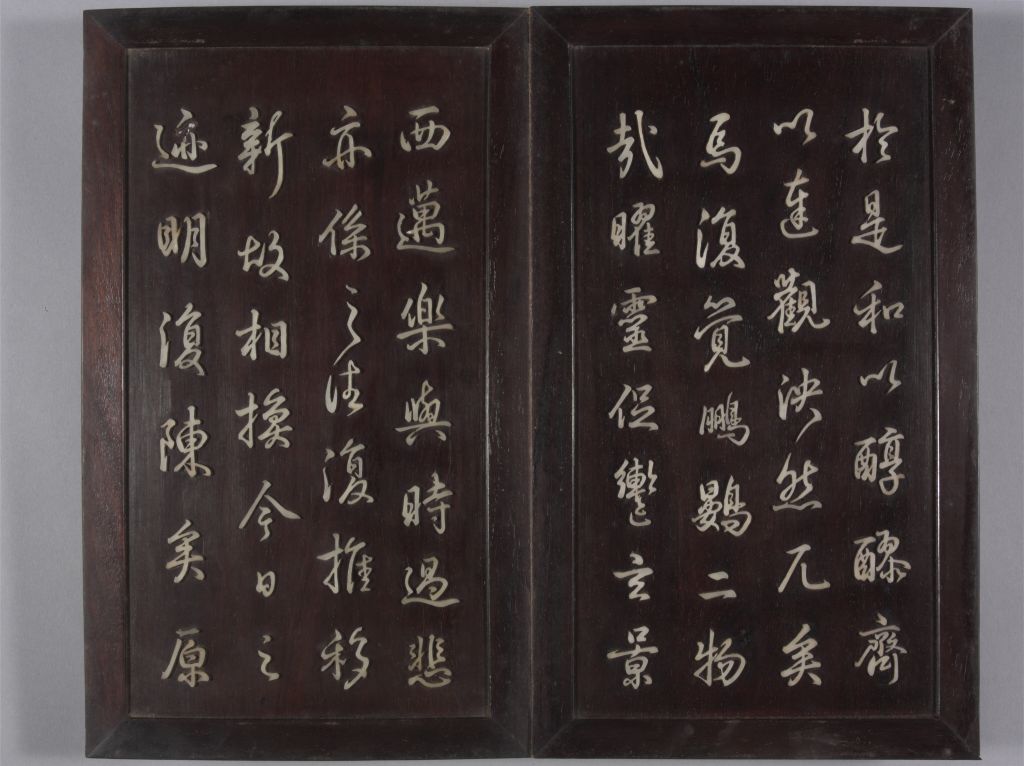

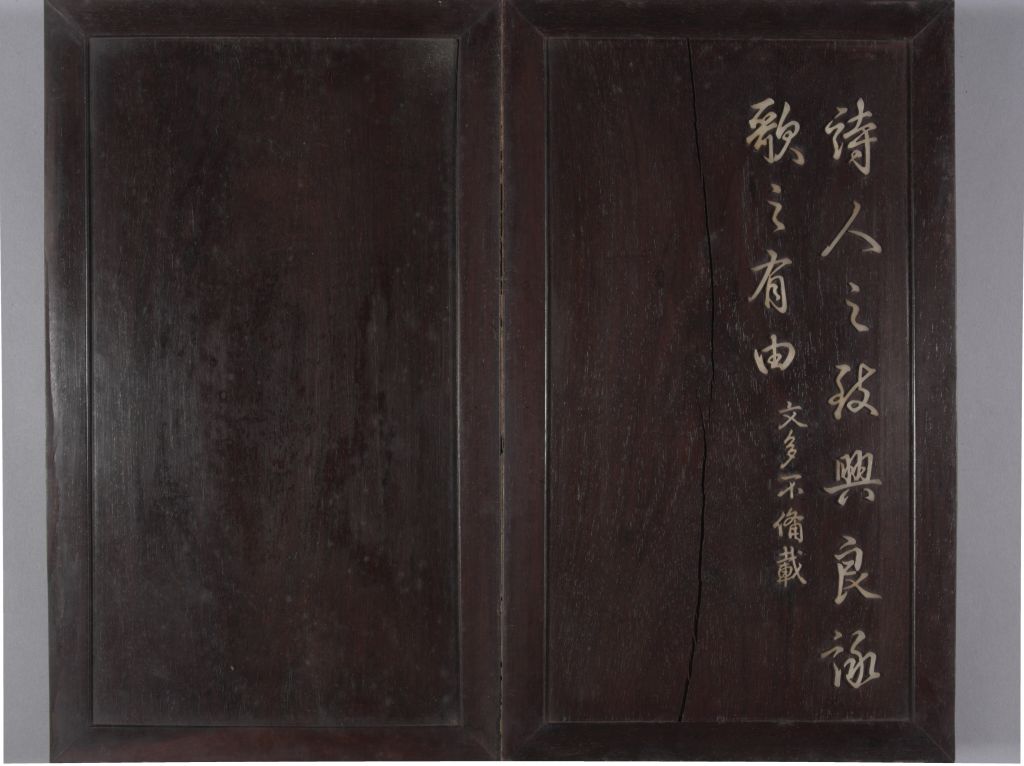

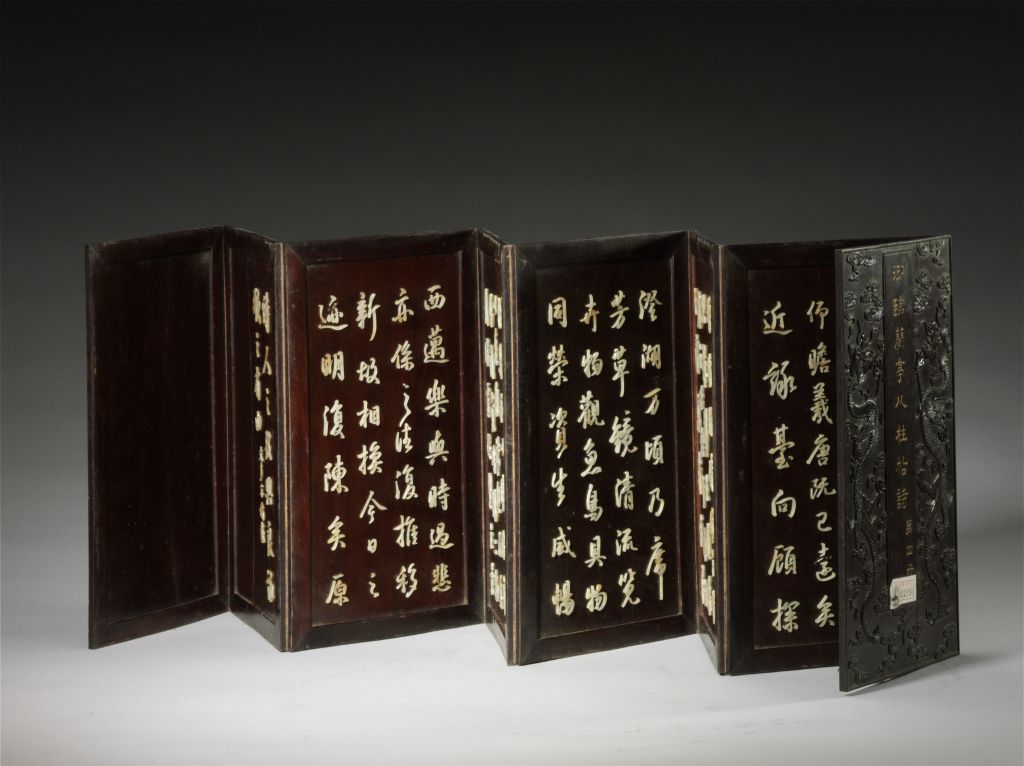

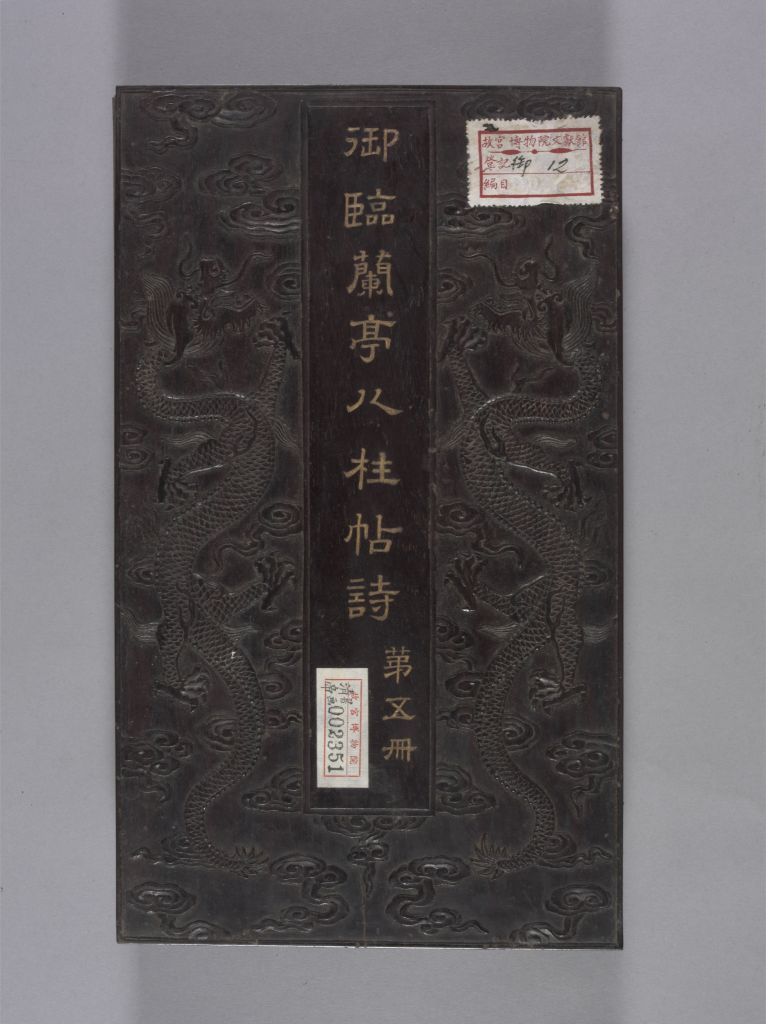

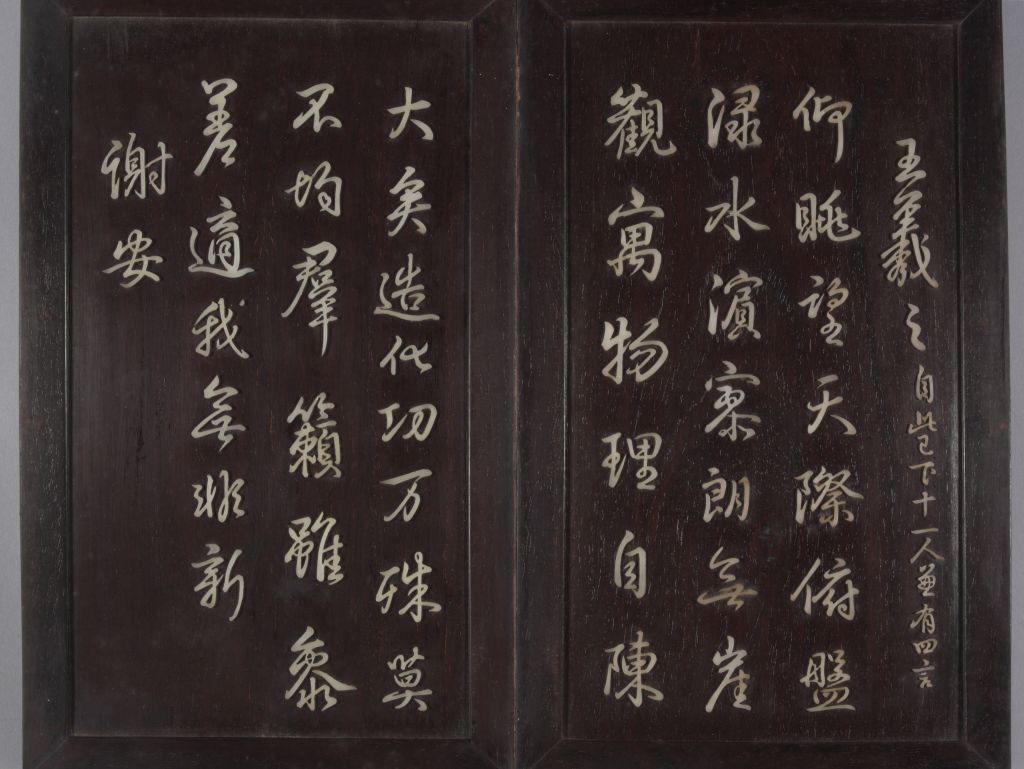

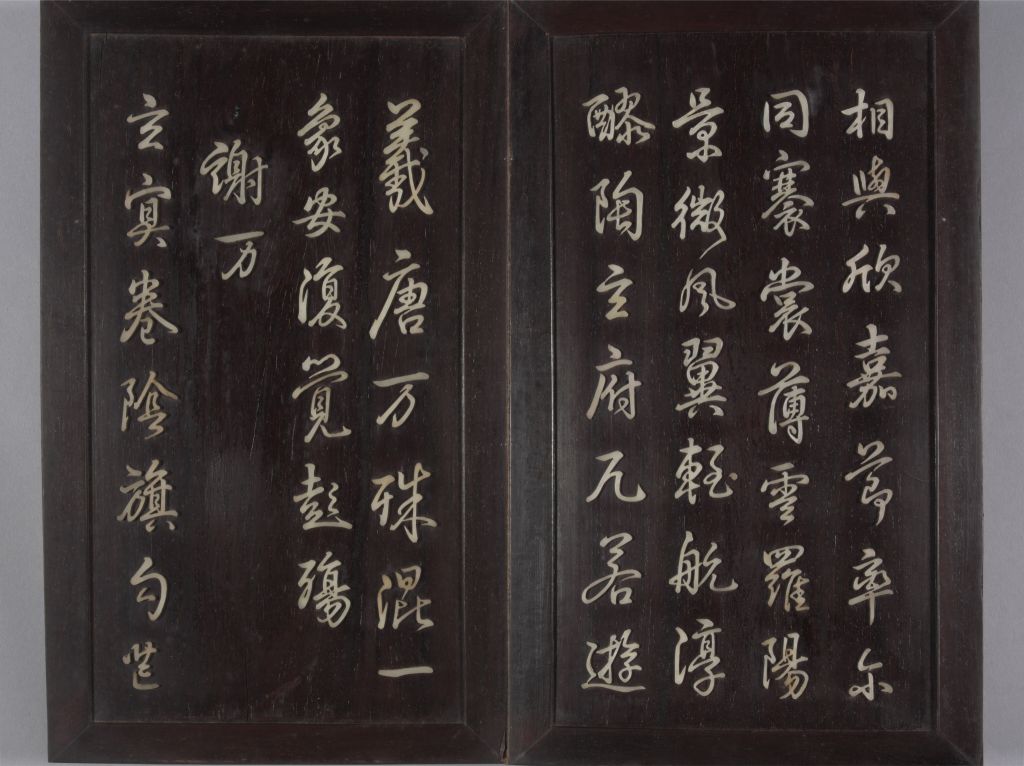

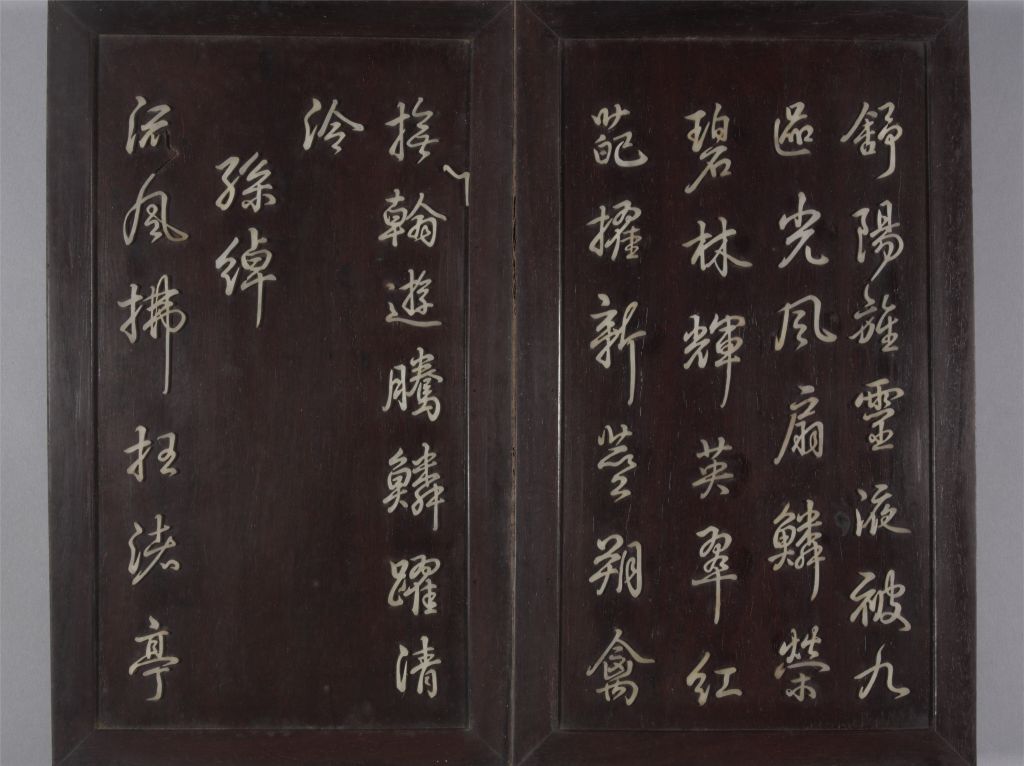

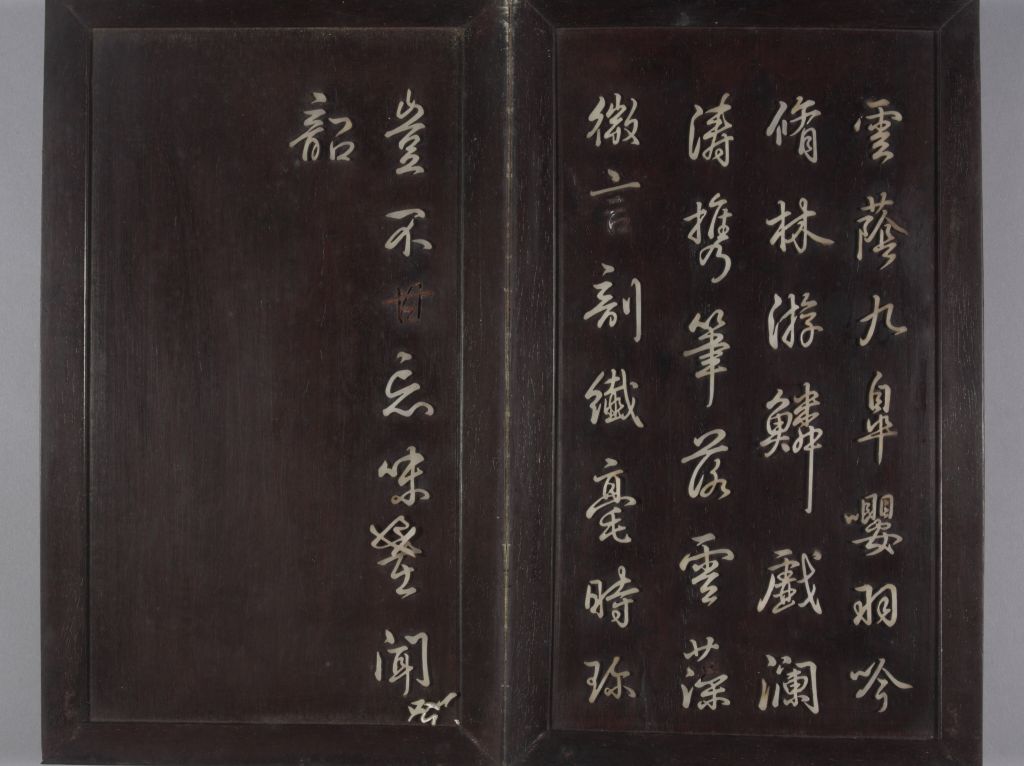

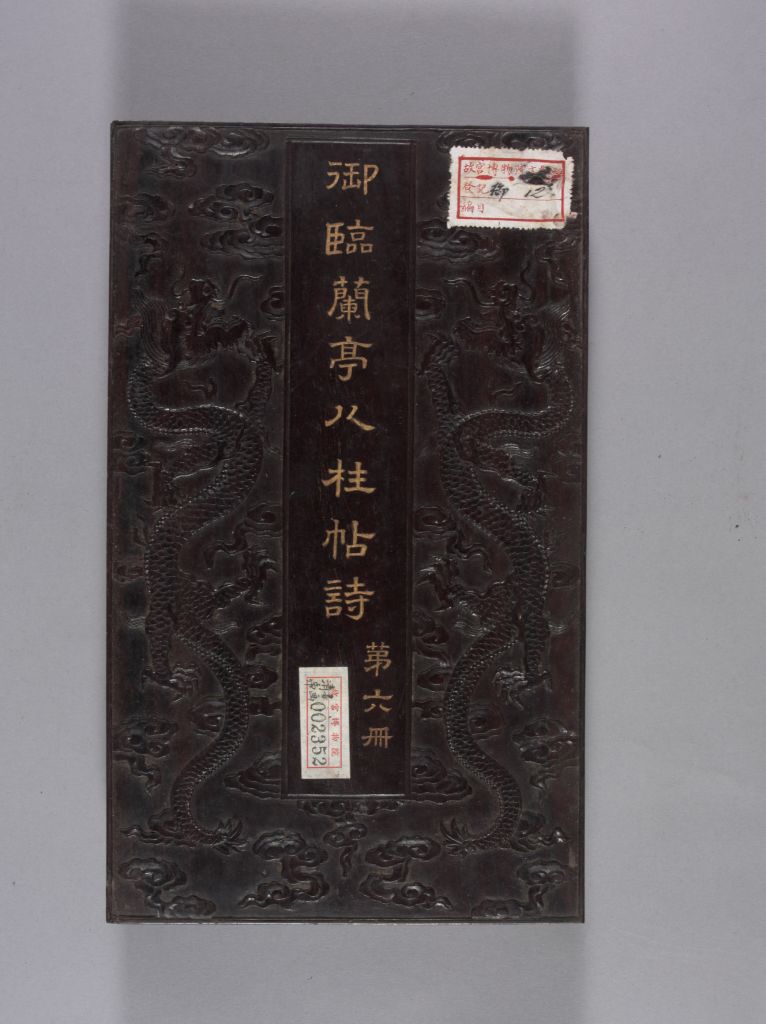

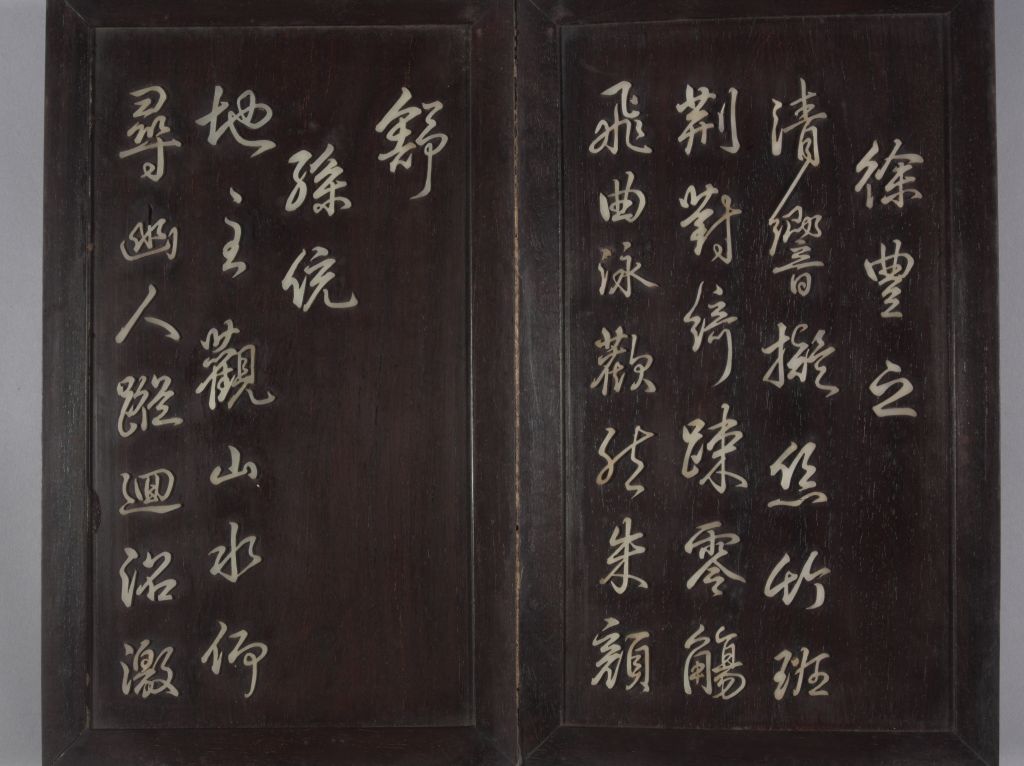

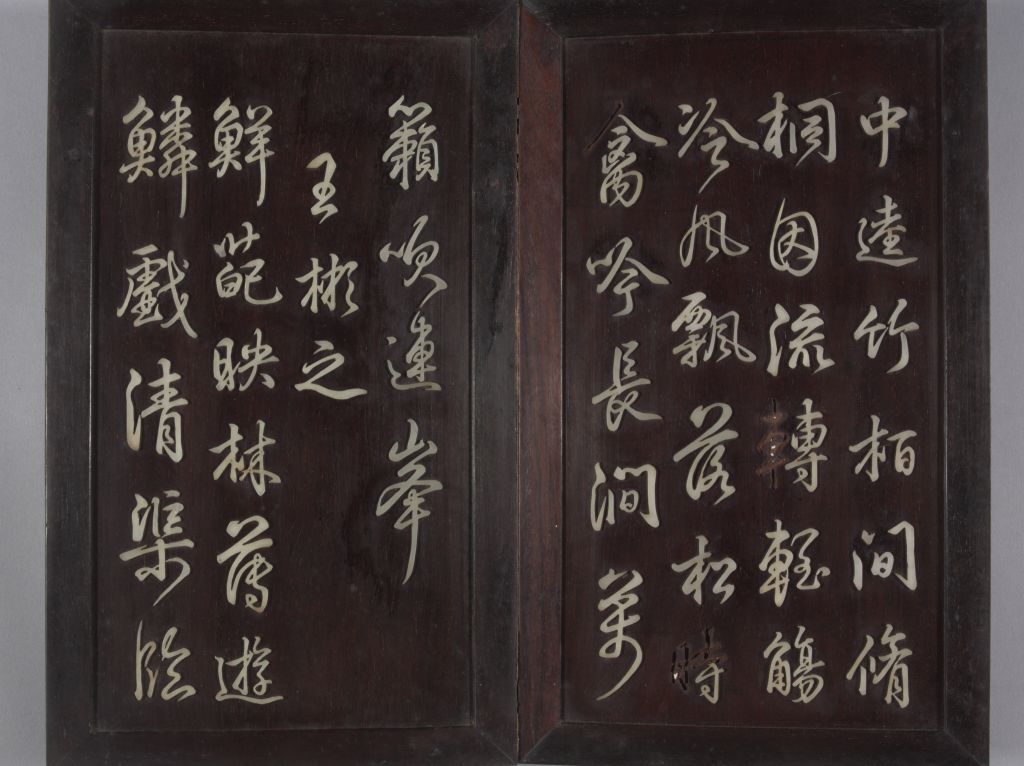

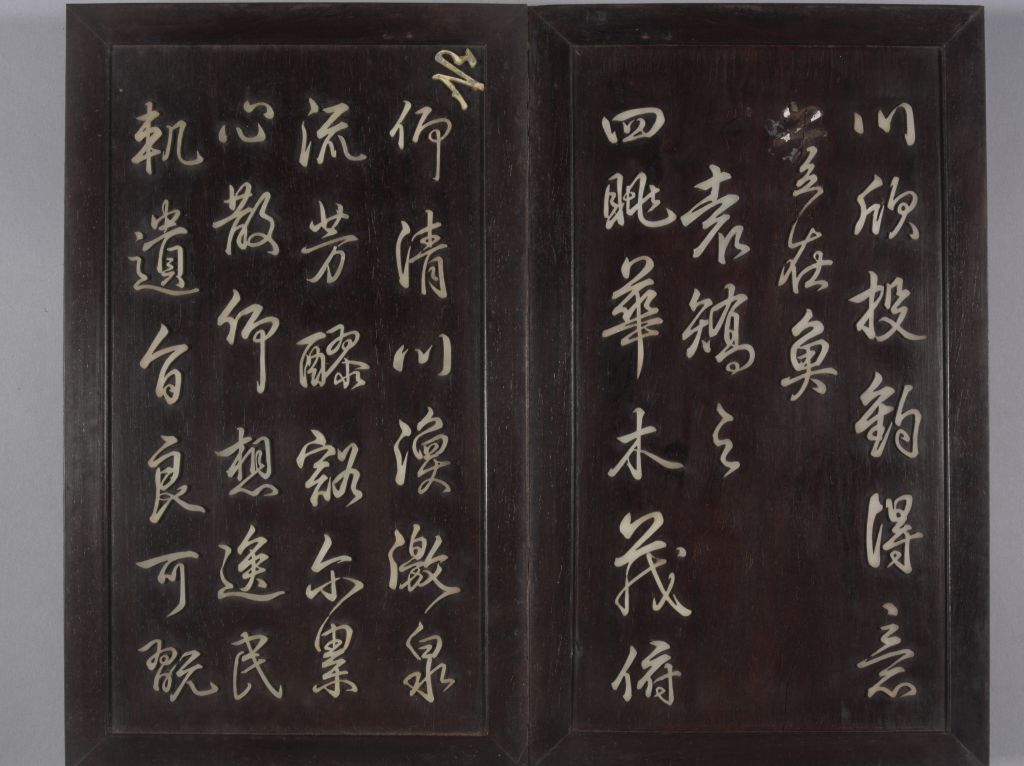

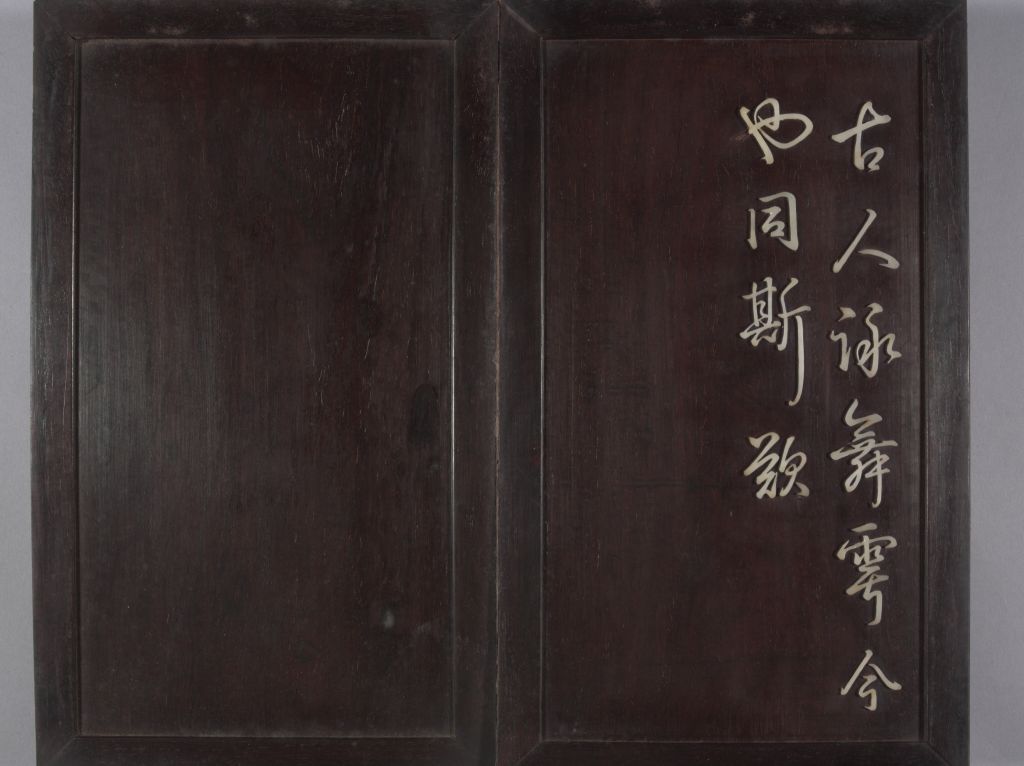

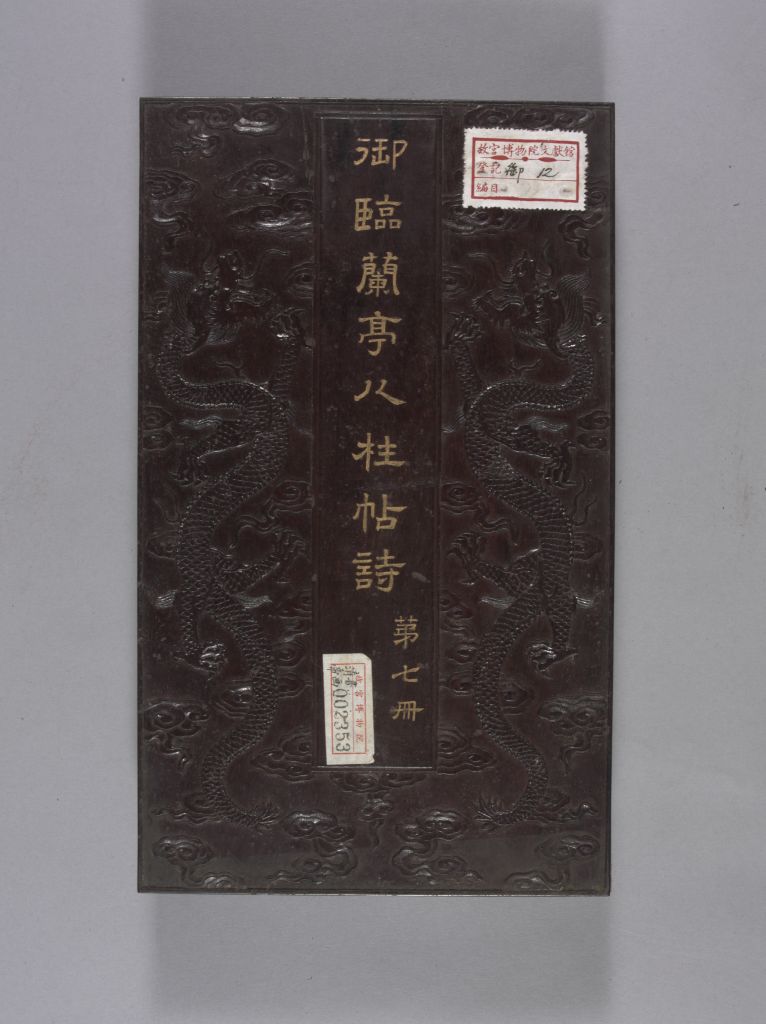

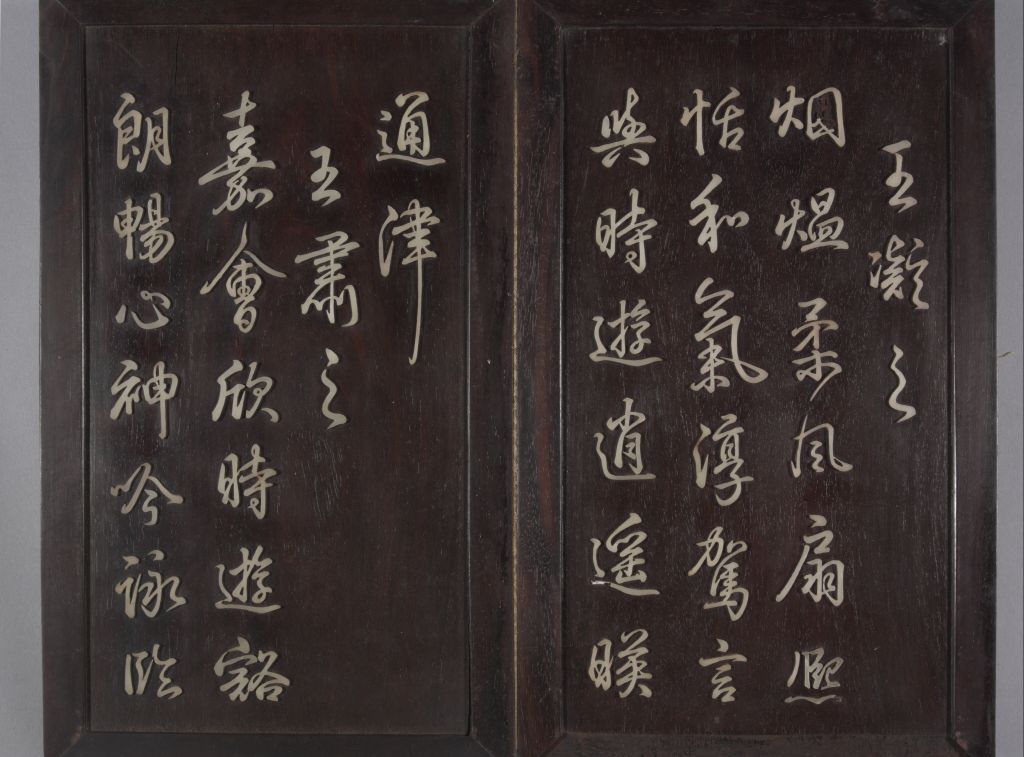

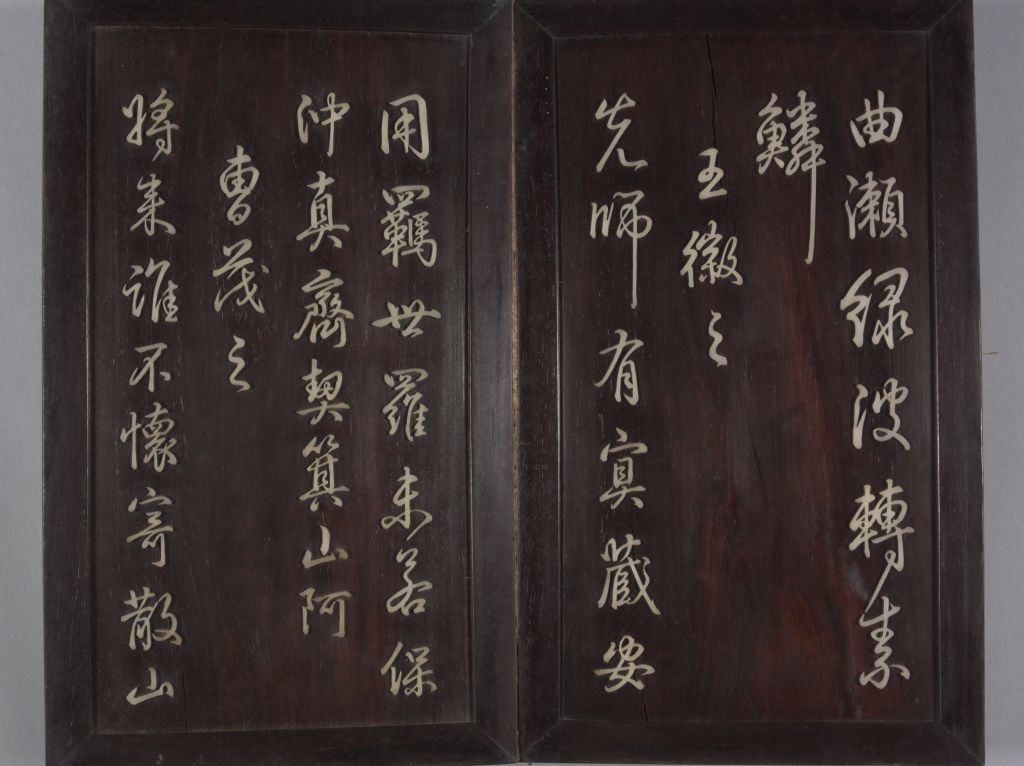

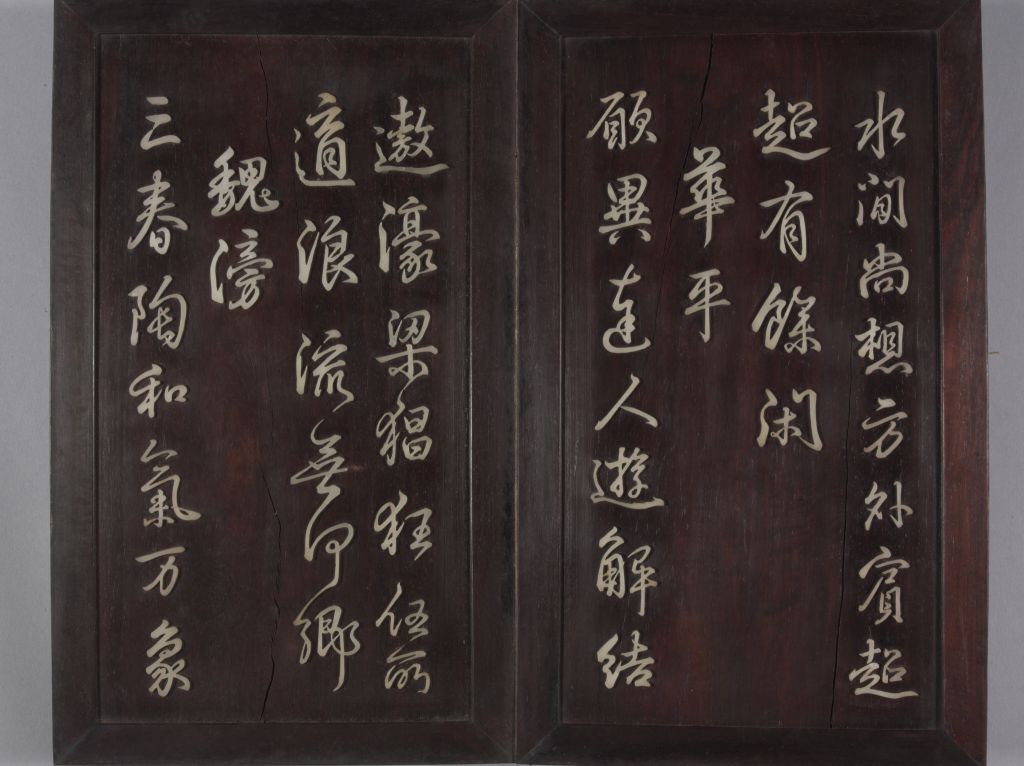

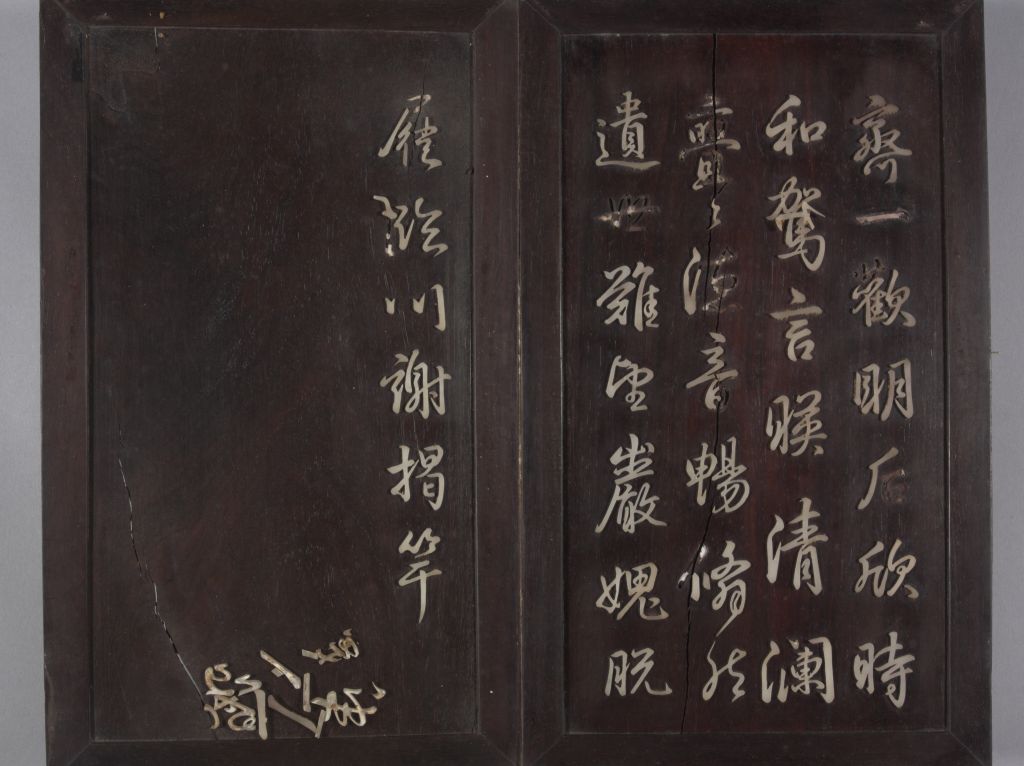

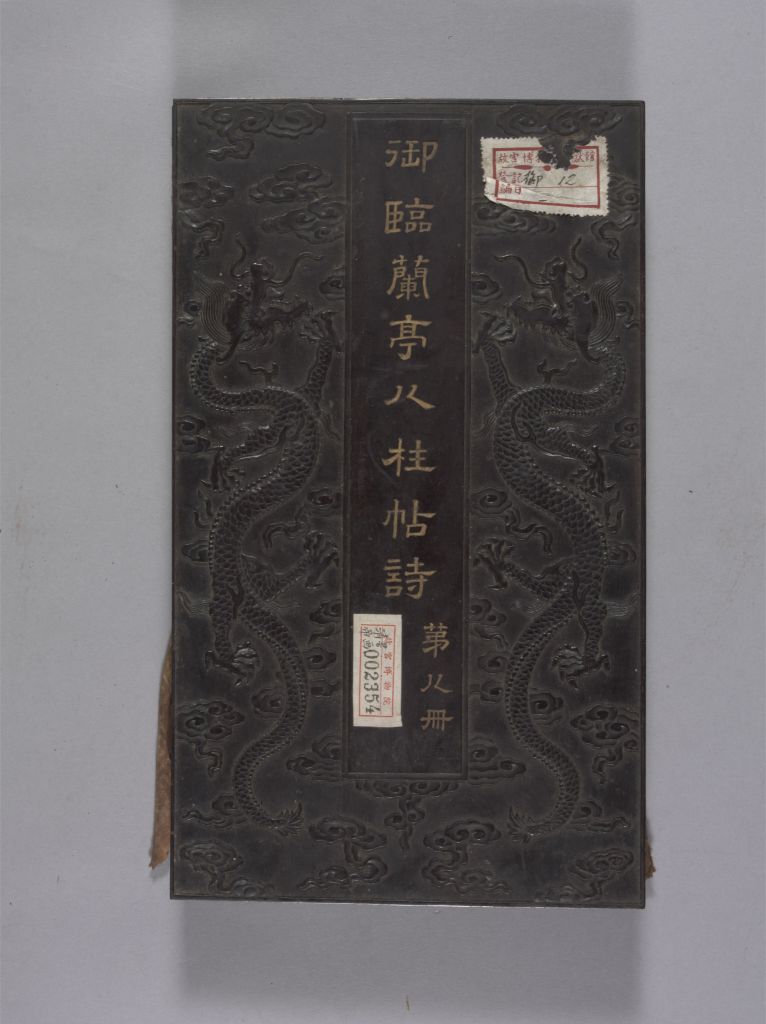

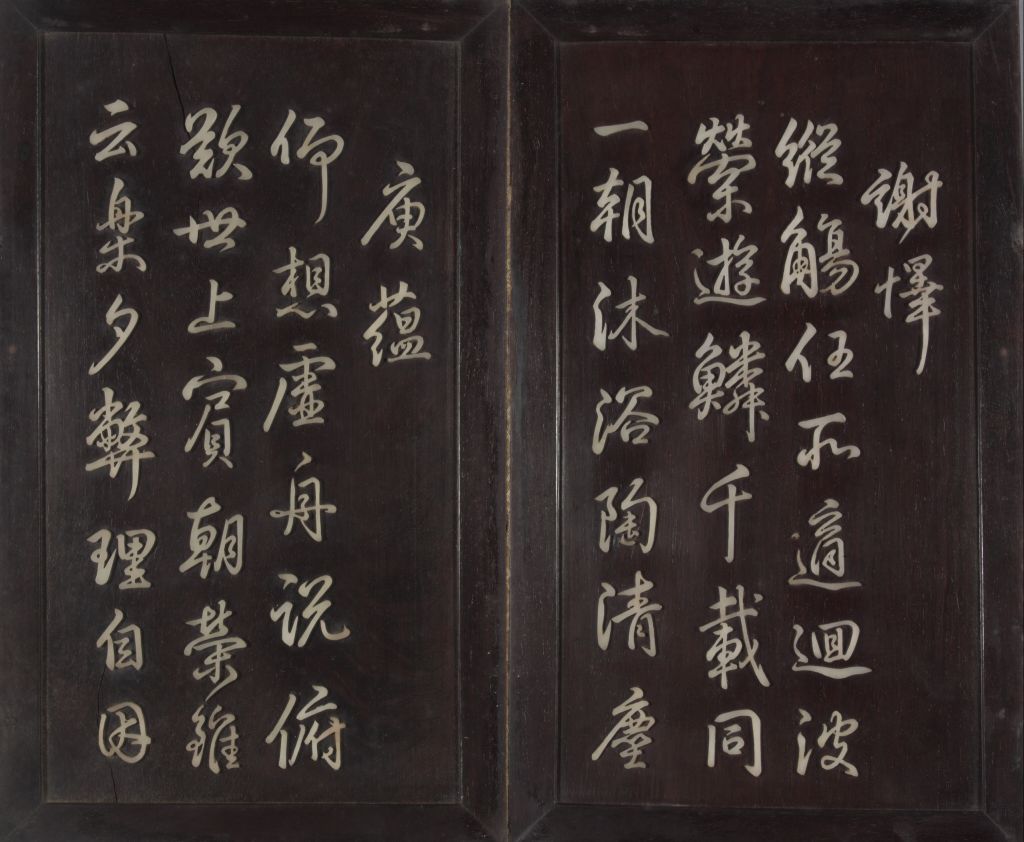

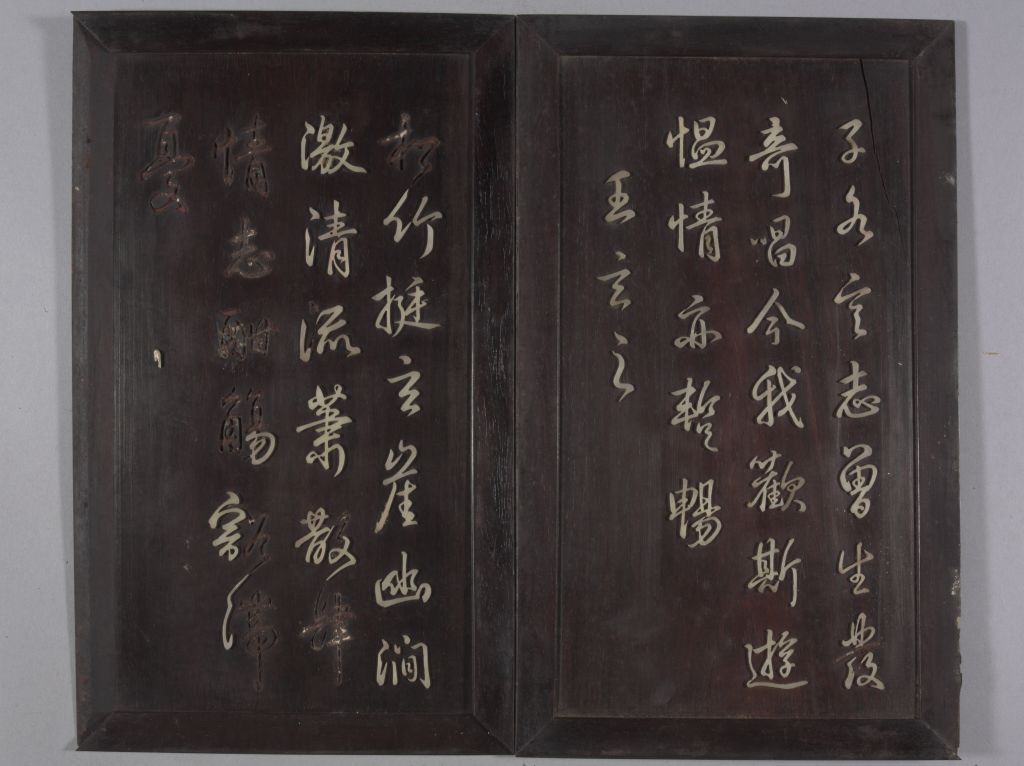

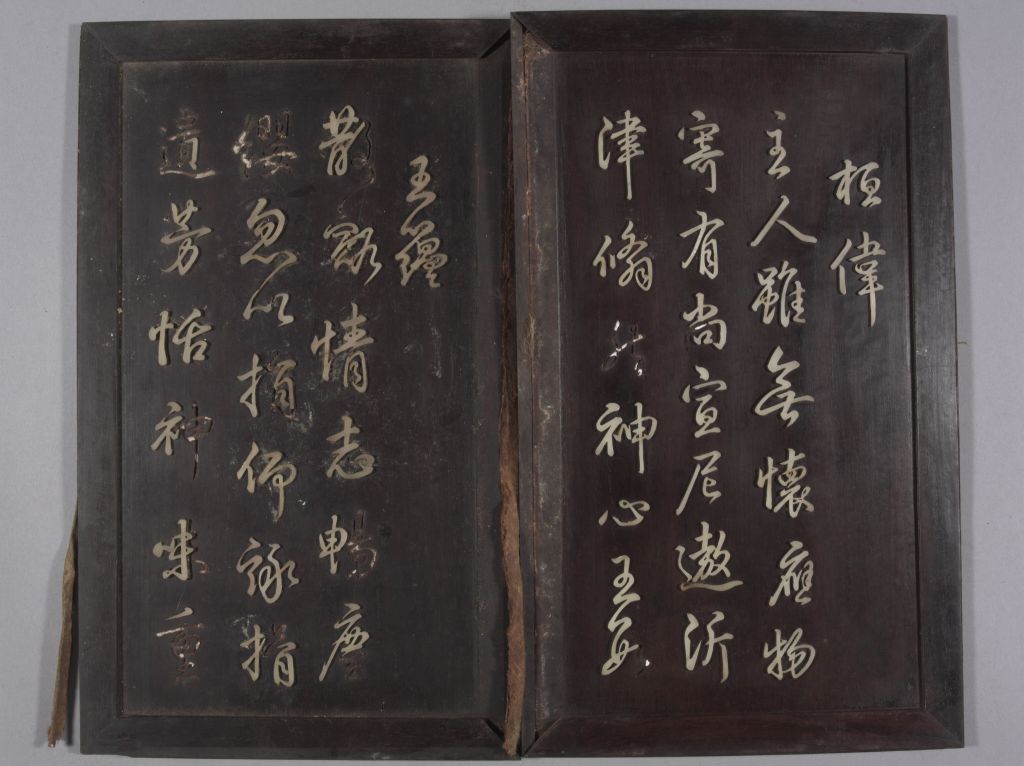

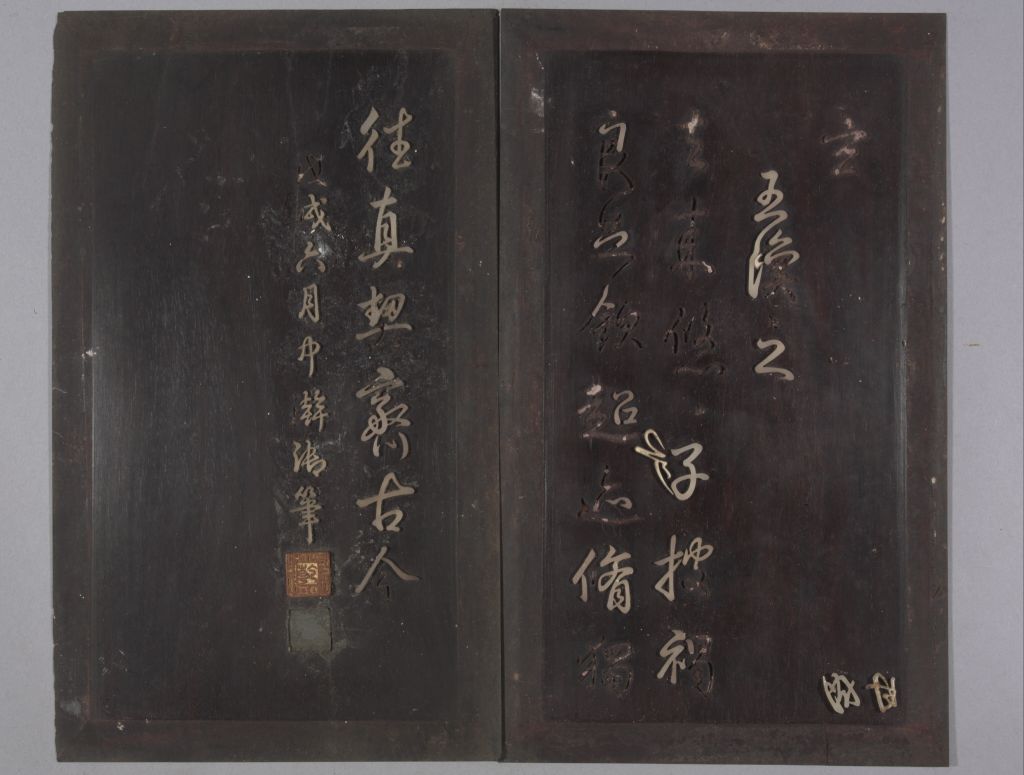

紫檀制,仿册页式,内开文字为玉制镶嵌。内容实为“兰亭八柱”之八,即“乾隆御临董其昌仿柳公权《兰亭诗》”。

册页

册页的组合形式类似西方绘画中的组画,这种艺术形式在山水画中能够比较完整地展现一个地域不同的自然景观,在花鸟画中可以从多重角度、时节去描绘其自然姿色。在人物画中,可以完整地叙述一个历史故事发生的全过程或细化表现某种道德观念。

镶嵌

我国古代金工传统工艺之一。铸造铜器时,在需镶嵌部位表面铸成线槽,将松石、红铜片或金银丝、片嵌入凹槽,再打磨平滑。镶嵌工艺始于二里头文化时期,在春秋时期较盛行。

董其昌

董其昌(1555—1636年),字玄宰,号思白,又号香光居士,华亭(今上海松江)人。明万历十六年(1588年)进士,官至礼部尚书,卒谥文敏。精于书画鉴赏,富收藏。在书画理论方面主张“南北宗”,对晚明以后的画坛影响深远。工书法,自谓于率易中得之,其董派书风对当时及清初书坛有极大影响。其书画创作讲求追摹古人,但并不泥古,在笔墨的运用上追求先熟后生的效果,拙中带秀,体现出文人创作中平淡天真的个性,并以其为代表,形成著名山水画派“松江派”。著有《画禅室随笔》、《容台集》、《画旨》等。

柳公权

柳公权(778—865年),字诚悬,京兆华原(今陕西耀县)人。唐宪宗元和初年进士。曾任太子少师,世称“柳少师”。历中书舍人、谏议大夫、太子宾客至太子少师,封河东郡公。工书,尤以楷书精绝。师颜真卿、欧阳询而能参化其神理,自成一局,世有“颜筋柳骨”之称。穆宗尝问其用笔法,答曰:“用笔在心,心正则笔正。”语意双关,既论写字,又行笔谏。当时公卿士臣碑版若不得公权手笔,人以为不孝。外夷入贡,另备资材,专求柳书。传世书迹颇多,楷书以《玄秘塔碑》、《神策军碑》等最具特色。

“兰亭八柱”

清乾隆四十四年,内府奉敕汇集有关“兰亭”的八种墨迹,即:虞世南摹本《兰亭序》、褚遂良摹本《兰亭序》、冯承素摹本《兰亭序》、柳公权书《兰亭诗》并孙绰《后序》、清内府勾填《戏鸿堂》刻柳公权书《兰亭诗》、于敏中补《戏鸿堂》刻柳公权书《兰亭诗》、董其昌临柳公权书《兰亭诗》、清高宗弘历所临董其昌临柳公权书《兰亭诗》,同刻于石柱上,称之谓“兰亭八柱”。原贮北京西郊圆明园坐石临流亭,今移立于北京中山公园内。原迹均藏北京故宫博物院。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫