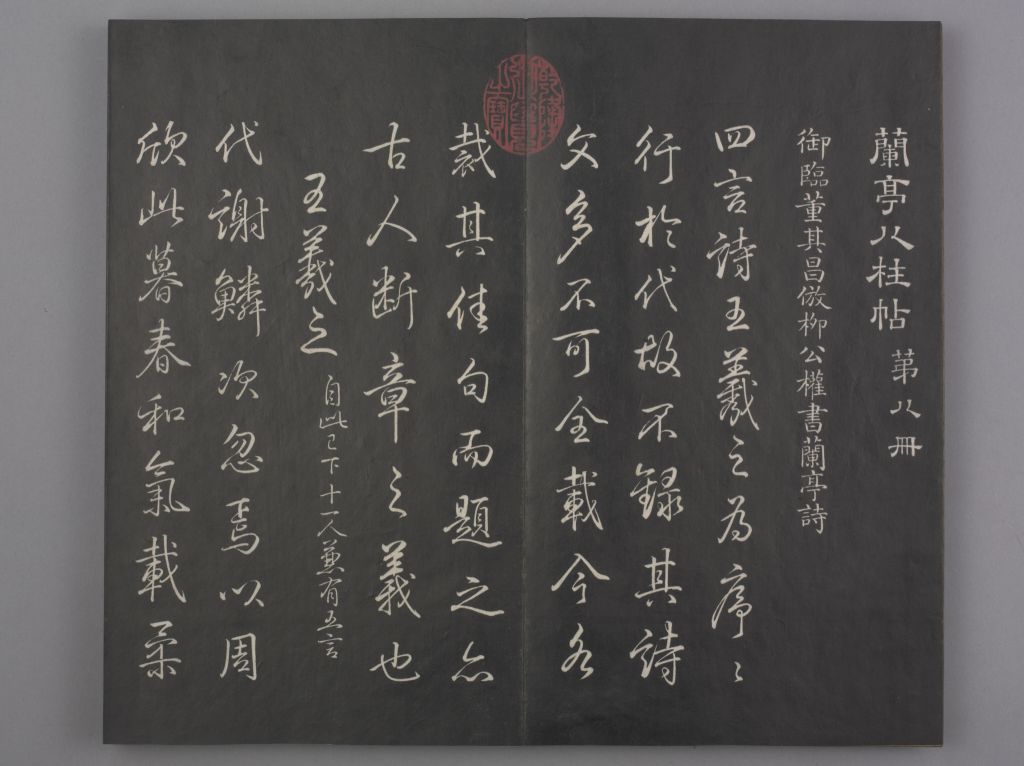

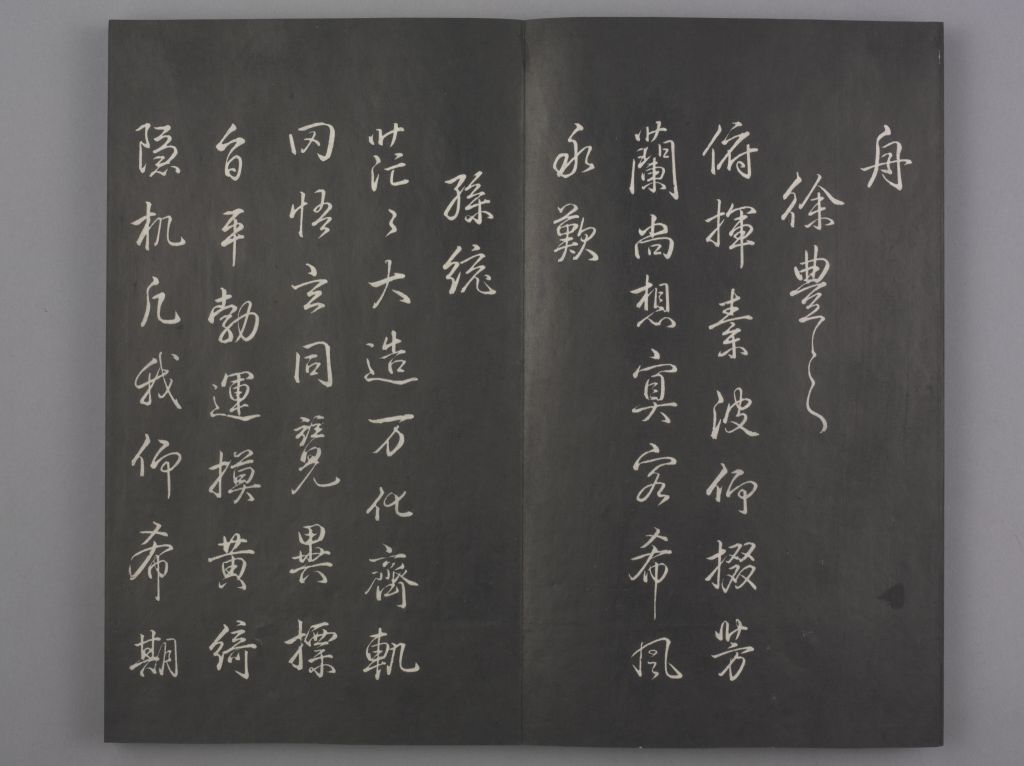

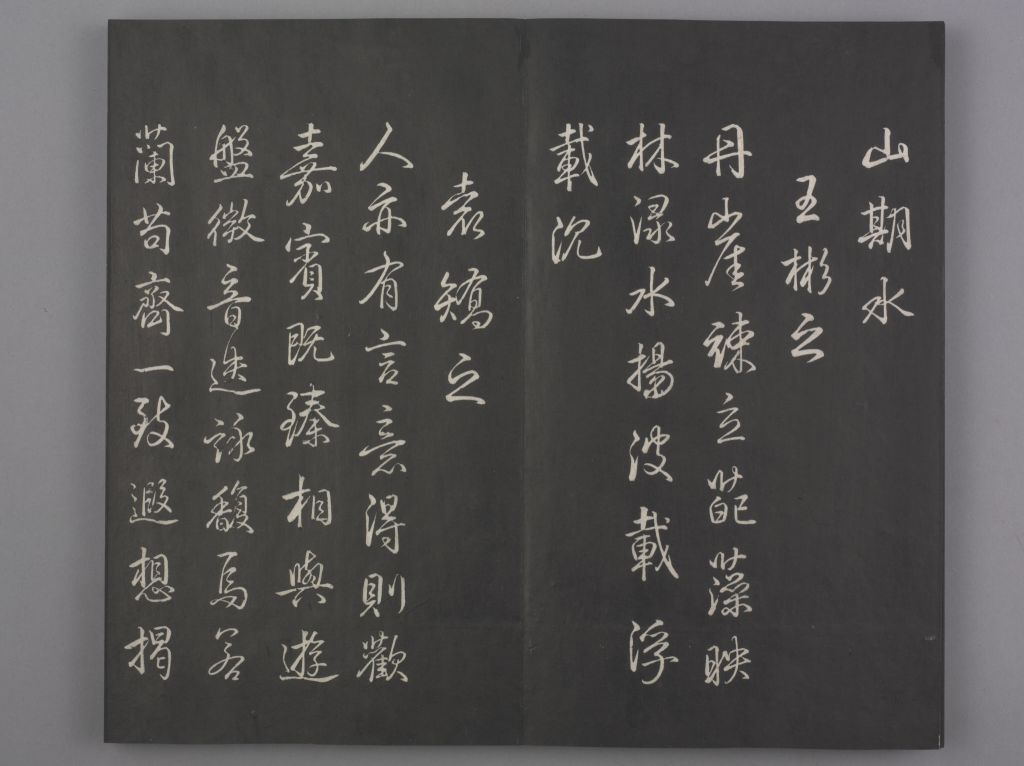

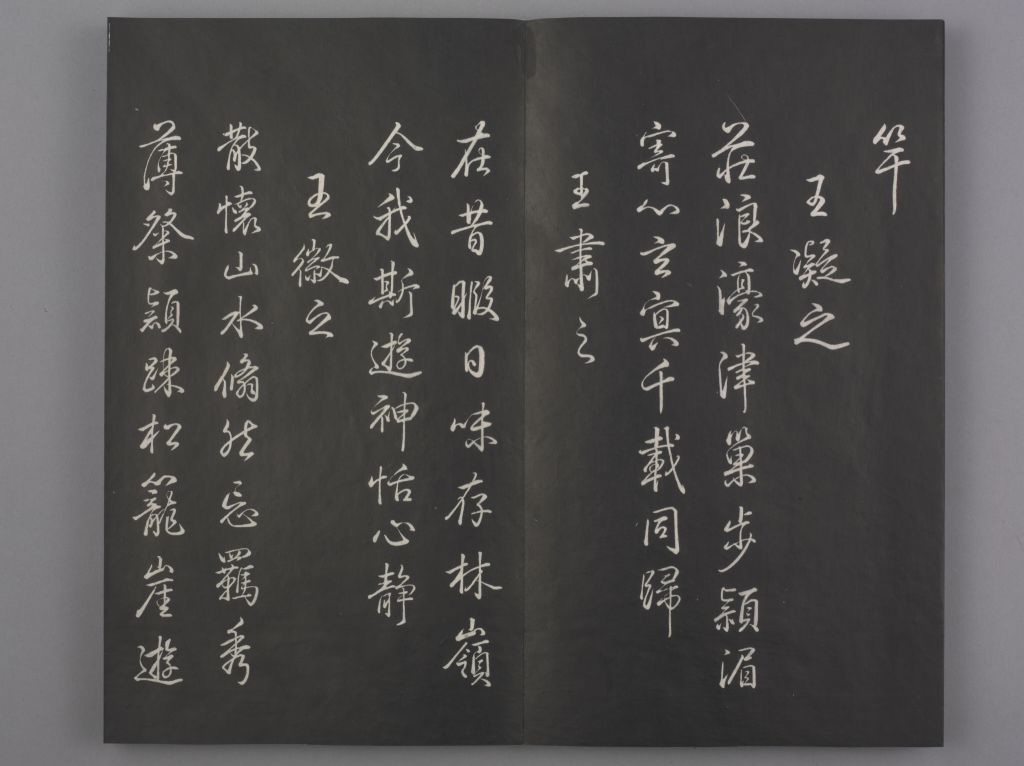

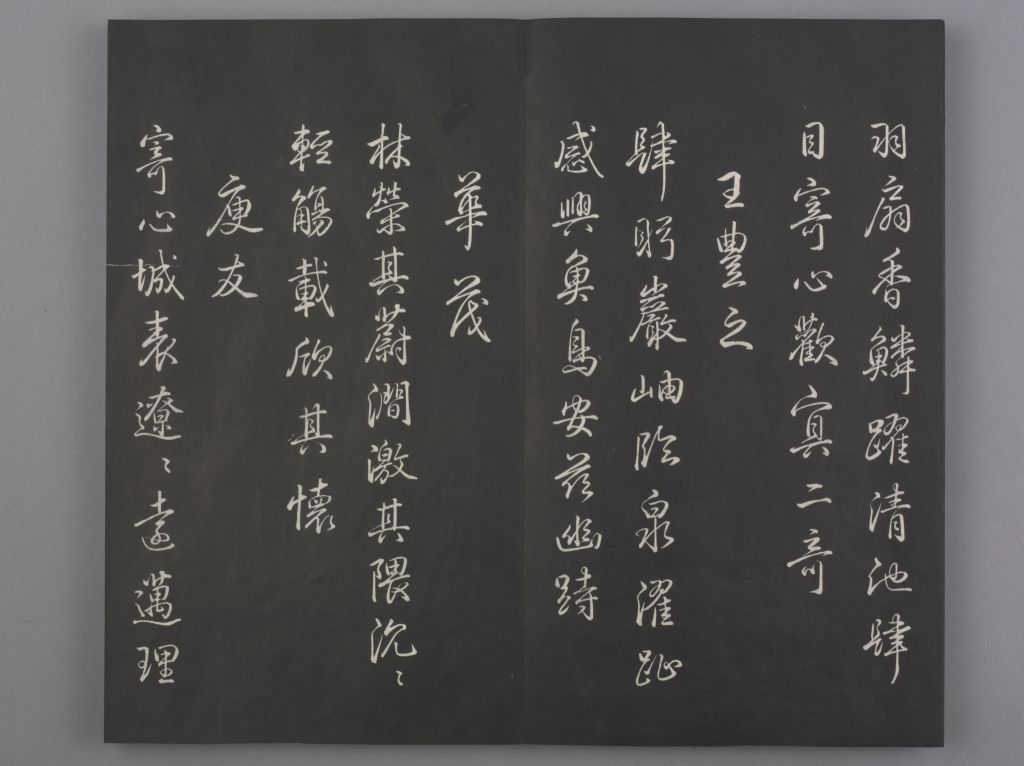

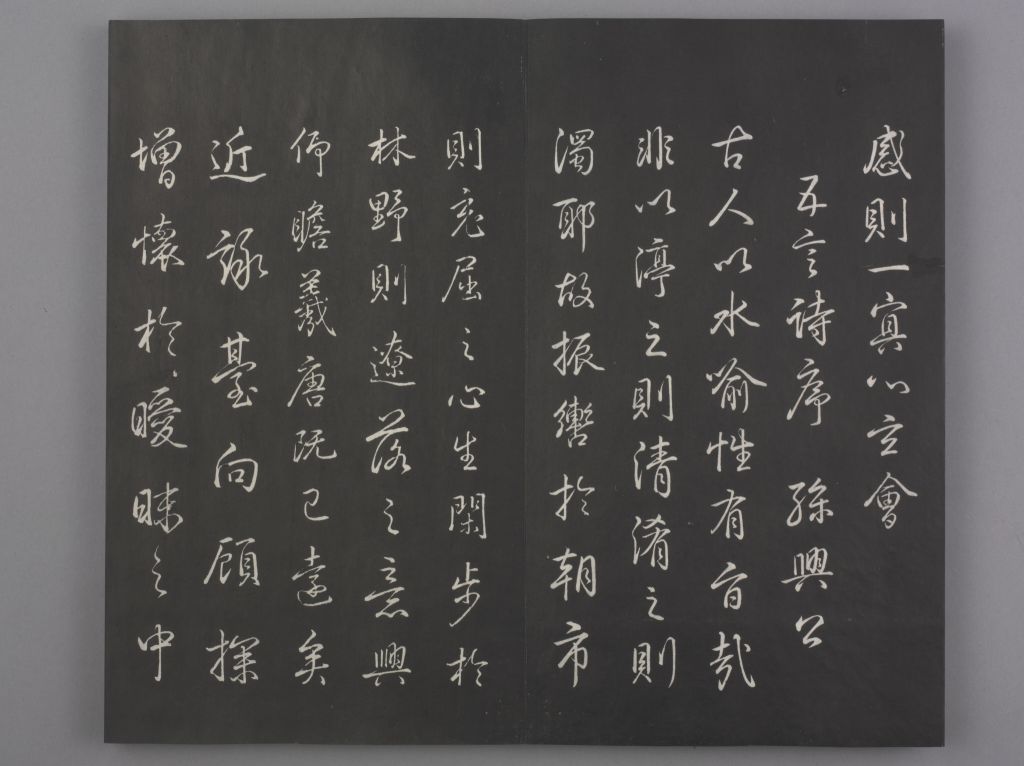

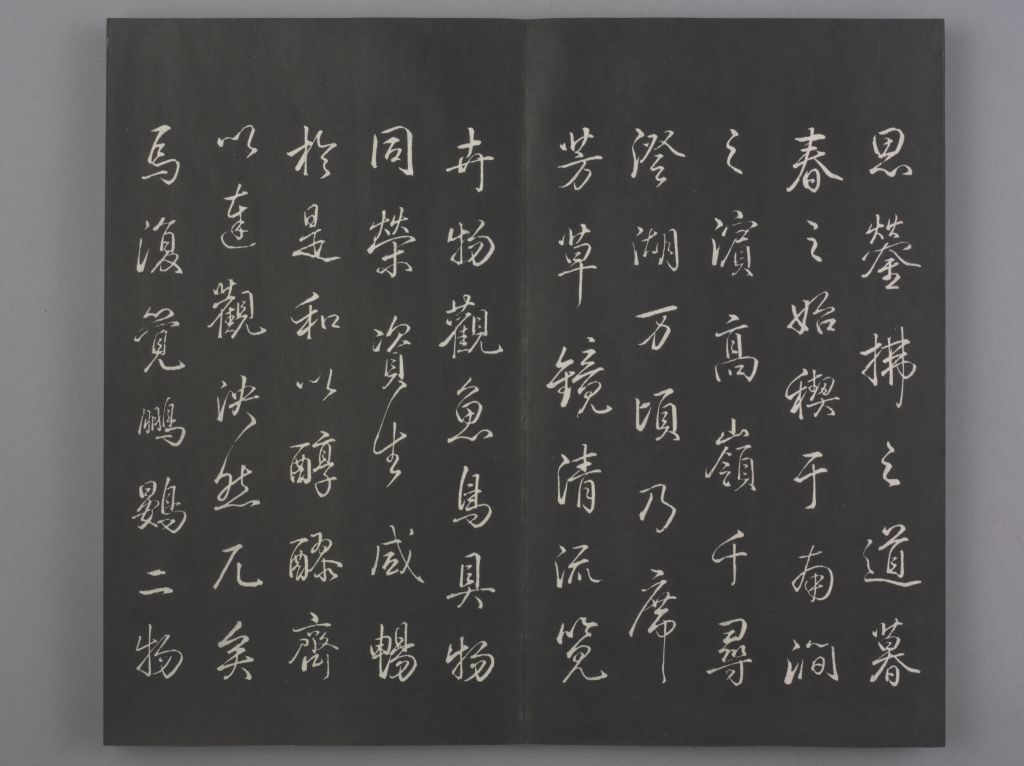

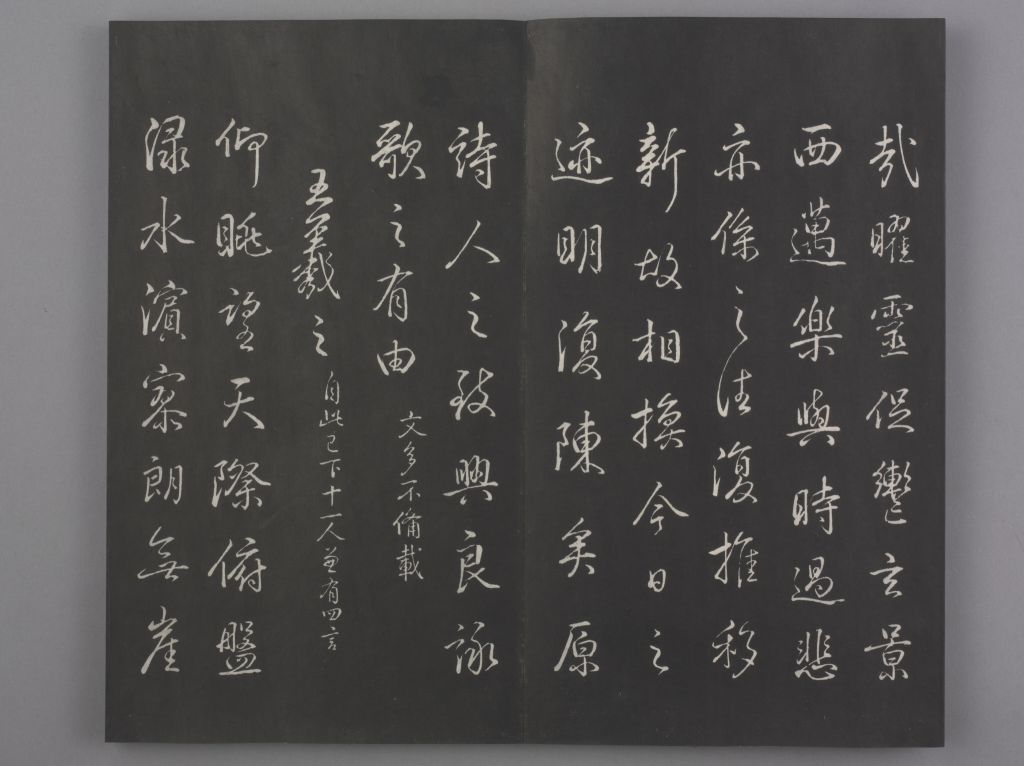

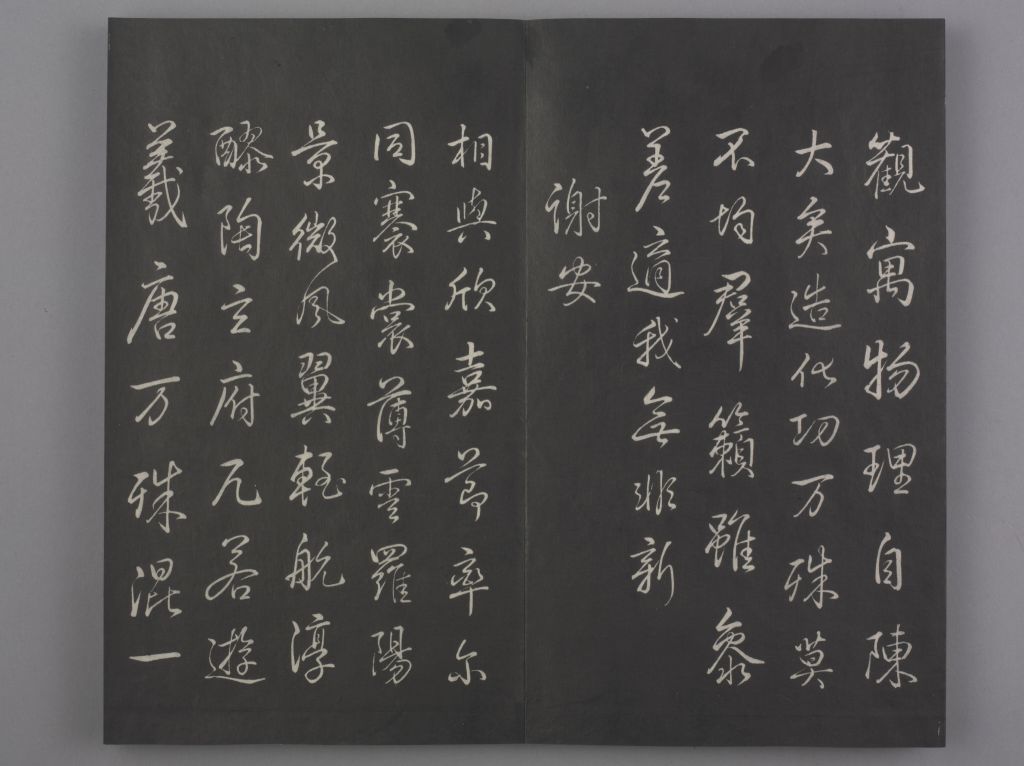

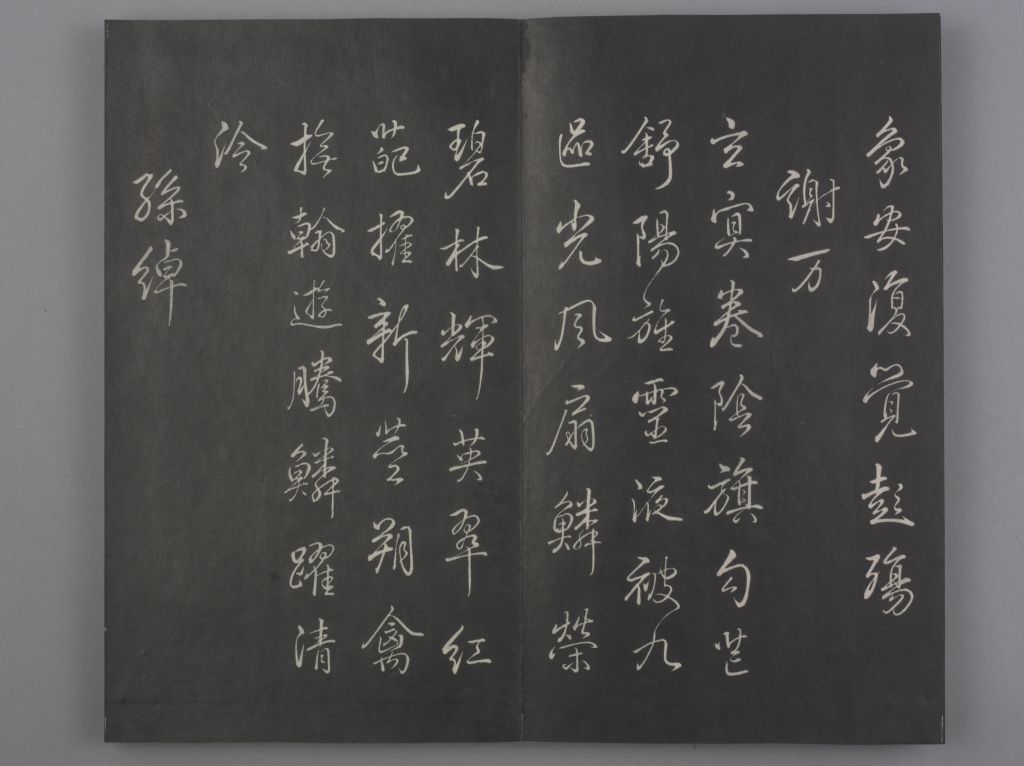

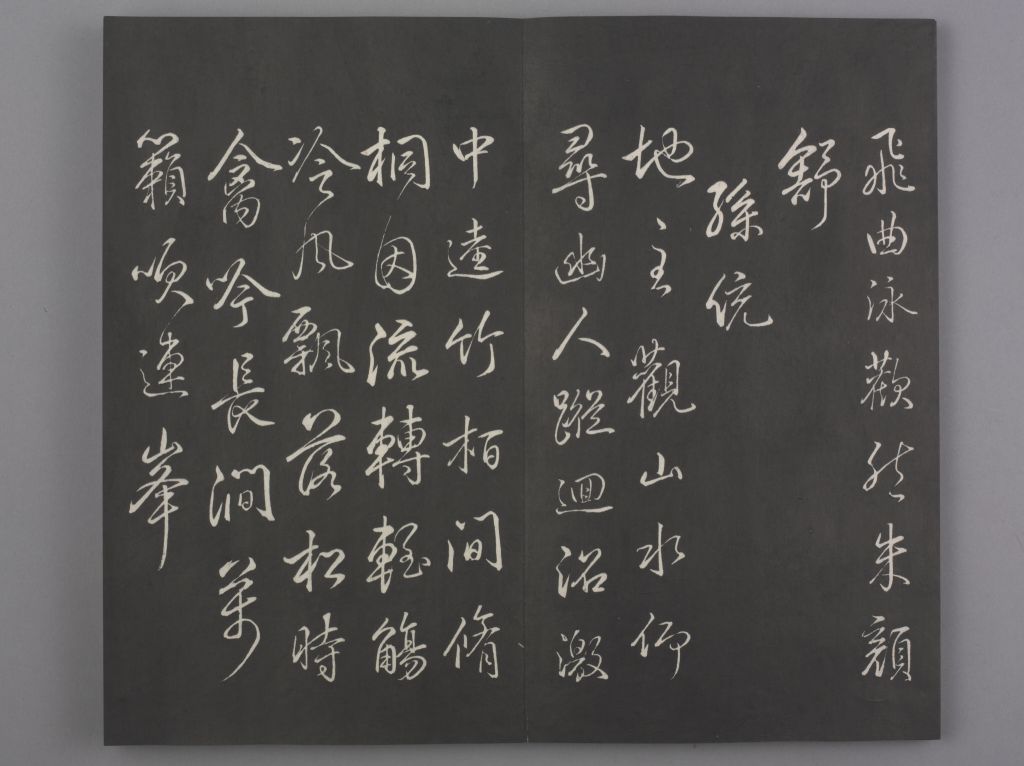

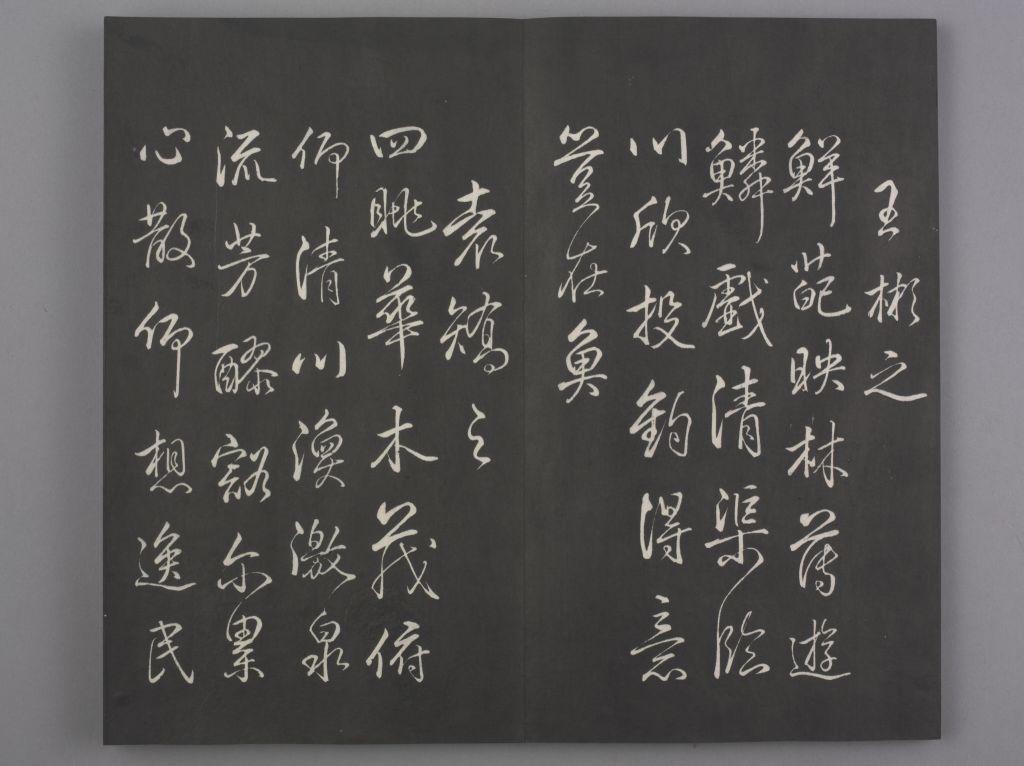

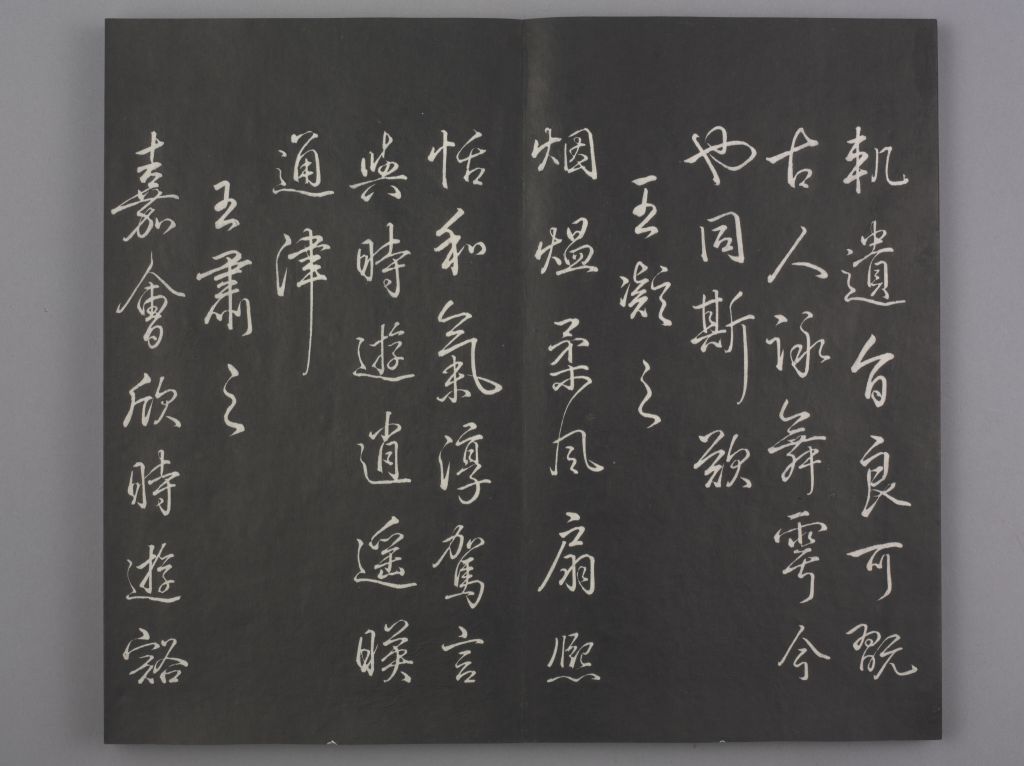

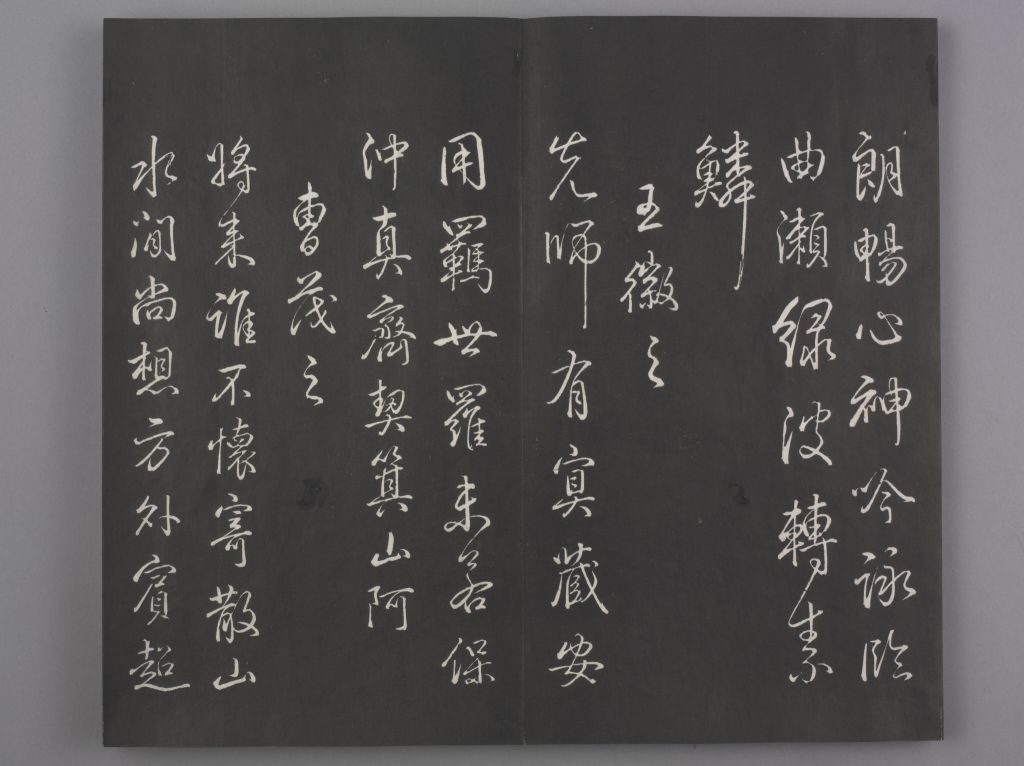

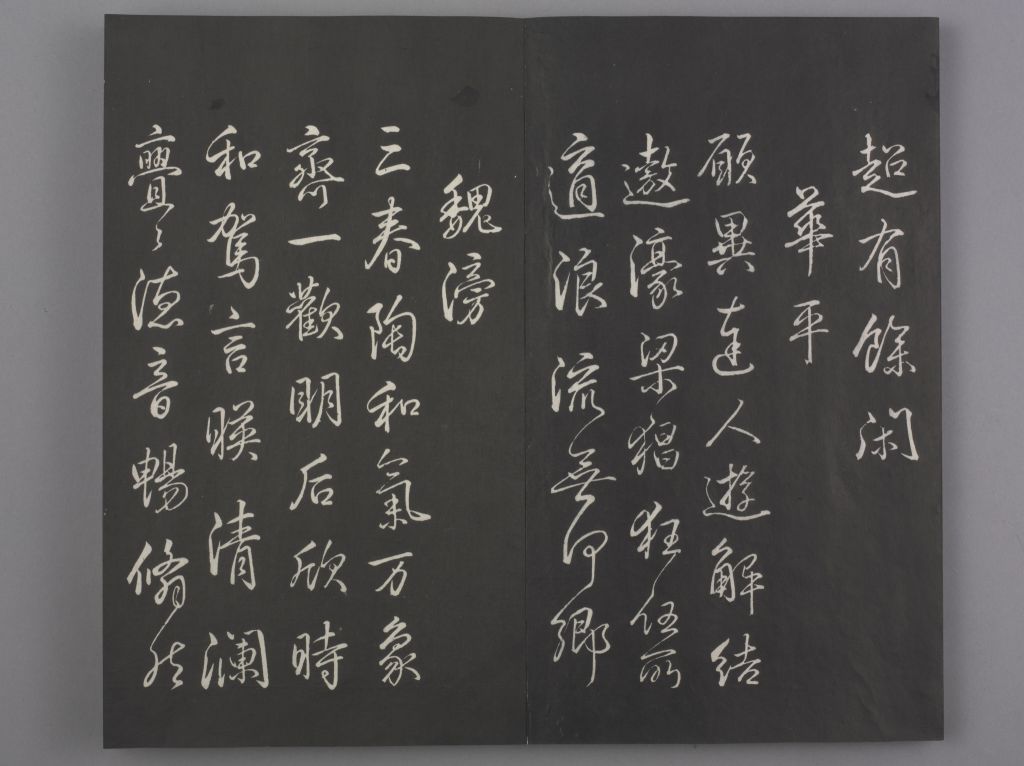

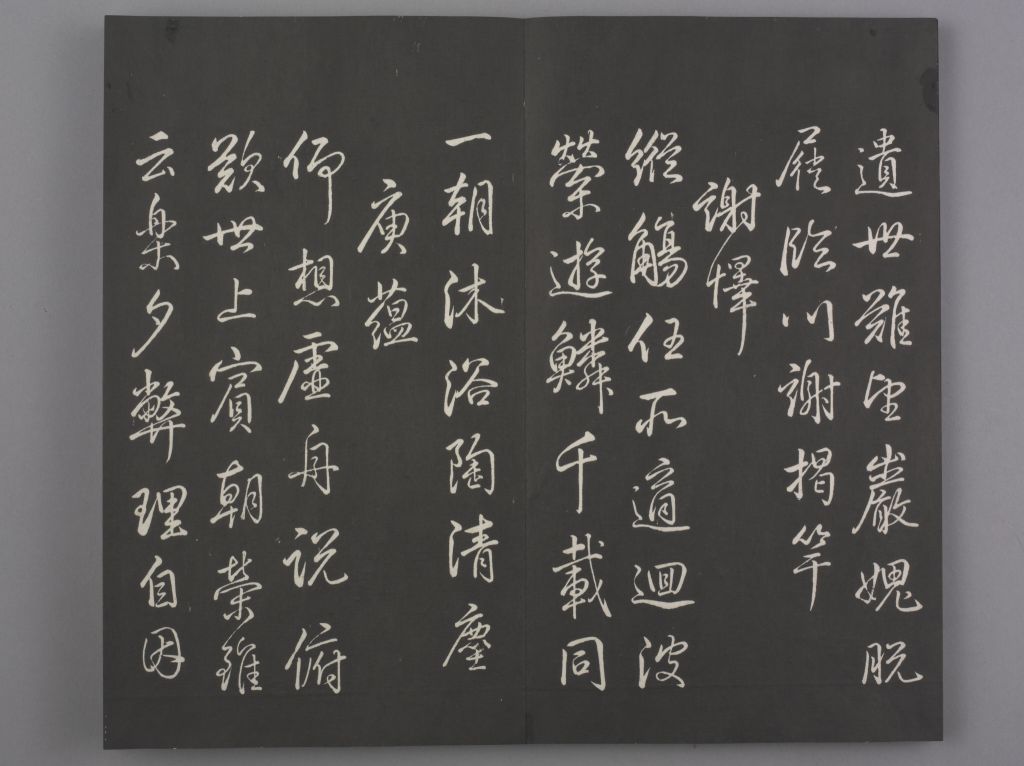

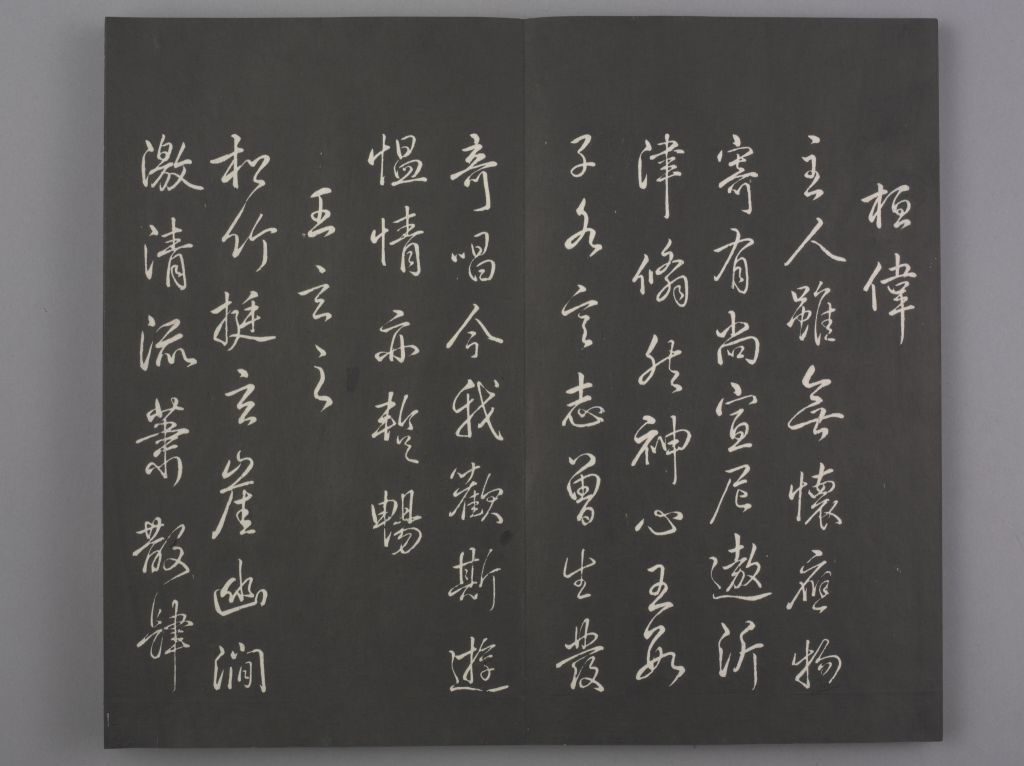

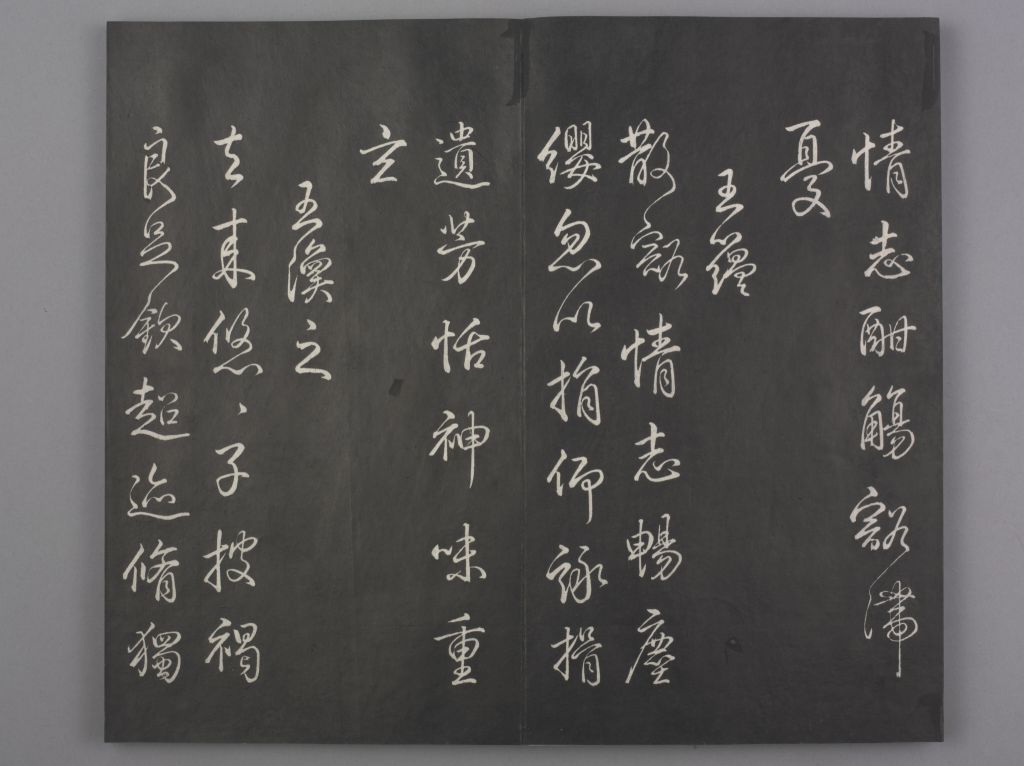

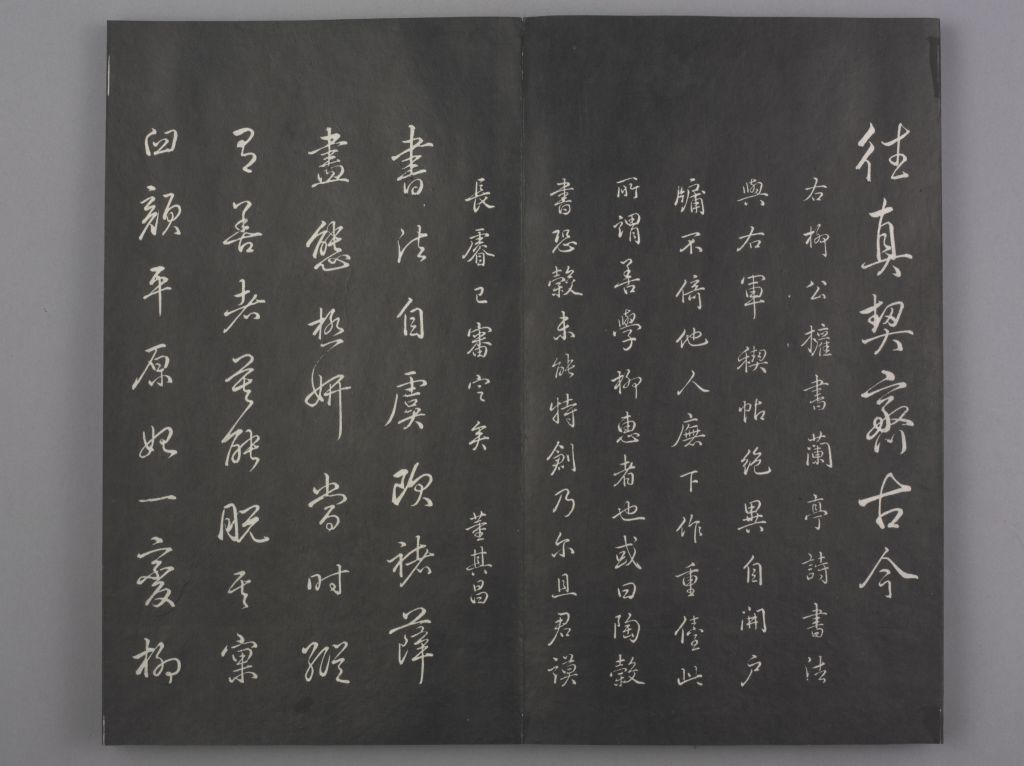

乾隆皇帝临董其昌仿柳公权书兰亭诗,墨迹勾摹上石。墨迹卷前有乾隆皇帝题签“兰亭八柱第八”;卷后乾隆皇帝自题一则。有“乾隆”等30余方鉴藏印。从第四柱到第七柱,帖首第一行都以“王献之四言诗并序”开始;此本乾隆皇帝删掉第一行“王献之四言诗并序”,他认为柳公权临池时偶误。乾隆皇帝发现董其昌的缺漏,本卷补全。此墨迹本为故宫藏品。

此帖刻于兰亭八柱帖第八柱(第八册),钤有“避暑山庄”、“乾隆御览之宝”等印。单帖名为楷书:“御临董其昌仿柳公权书兰亭诗”。有乾隆自题一则;有“乾隆”等刻印。

董其昌

董其昌(1555—1636年),字玄宰,号思白,又号香光居士,华亭(今上海松江)人。明万历十六年(1588年)进士,官至礼部尚书,卒谥文敏。精于书画鉴赏,富收藏。在书画理论方面主张“南北宗”,对晚明以后的画坛影响深远。工书法,自谓于率易中得之,其董派书风对当时及清初书坛有极大影响。其书画创作讲求追摹古人,但并不泥古,在笔墨的运用上追求先熟后生的效果,拙中带秀,体现出文人创作中平淡天真的个性,并以其为代表,形成著名山水画派“松江派”。著有《画禅室随笔》、《容台集》、《画旨》等。

柳公权

柳公权(778—865年),字诚悬,京兆华原(今陕西耀县)人。唐宪宗元和初年进士。曾任太子少师,世称“柳少师”。历中书舍人、谏议大夫、太子宾客至太子少师,封河东郡公。工书,尤以楷书精绝。师颜真卿、欧阳询而能参化其神理,自成一局,世有“颜筋柳骨”之称。穆宗尝问其用笔法,答曰:“用笔在心,心正则笔正。”语意双关,既论写字,又行笔谏。当时公卿士臣碑版若不得公权手笔,人以为不孝。外夷入贡,另备资材,专求柳书。传世书迹颇多,楷书以《玄秘塔碑》、《神策军碑》等最具特色。

经折装

图书从卷轴装演变到册页形式的一种过渡性装帧。其特点是把长幅卷子一正一反折叠成长方形书本形式,前后粘以封面。佛家经典多用此式。隋、唐以后,佛教大盛,翻译了很多经卷。佛徒诵读时舒卷不便,乃改为折叠成册的形式。凡经折装的书本也称“折本”。因奏折也用这种形式,故后来又有“折子本”的叫法。

乾隆皇帝

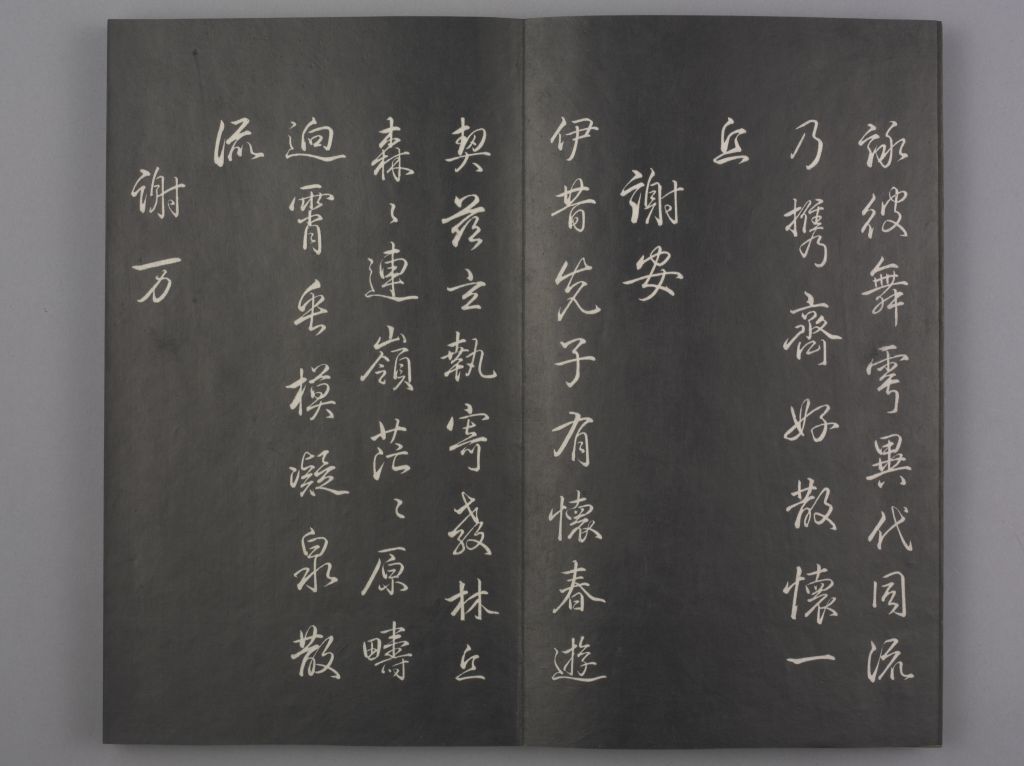

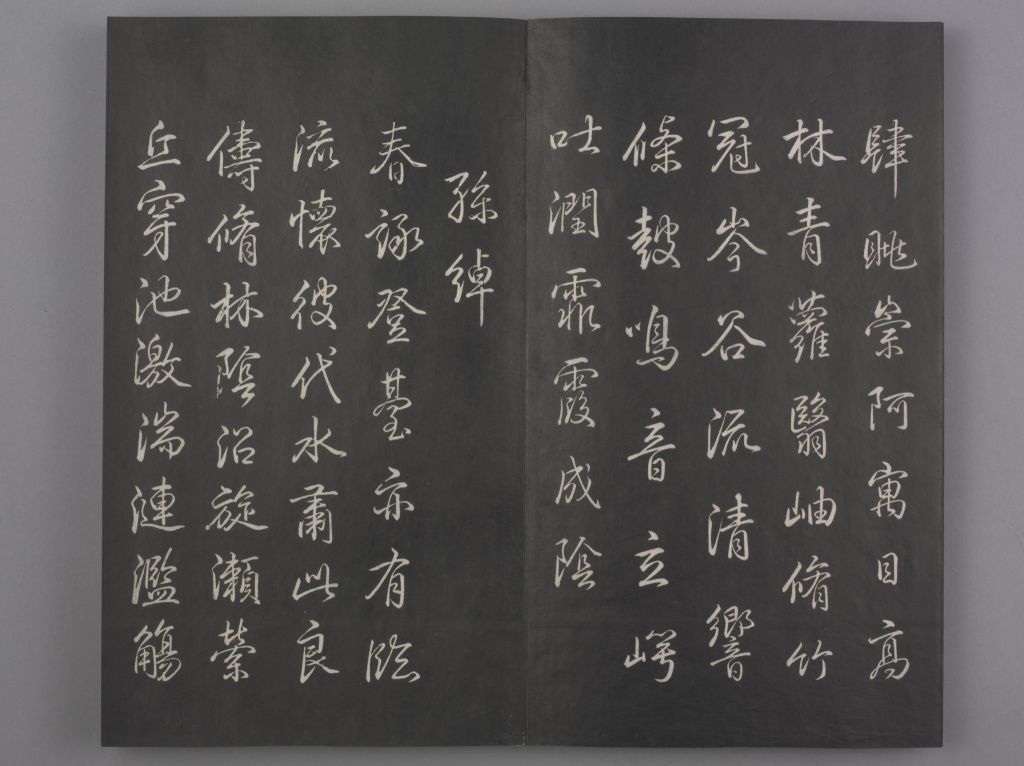

王献之

王献之(344—386年),字子敬,小名官奴,琅玡临沂(今属山东省)人,生于会稽山阴(今浙江绍兴),王羲之第七子。累迁建威将军、吴兴太守,官至中书令,人称“王大令”。书精诸体,尤以行草擅名。雄深雅健,自成一家,对后世影响深远,与其父王羲之并称“二王”。《晋书》卷八十八有传。传世书迹有《鸭头丸帖》《中秋帖》《玉版十三行》等。

避暑山庄

又称“承德离宫”、“热河行宫”,是清代著名的皇家园林,位于今河北省承德市。始建于清代康熙四十二年(1703年),五十年正式命名为避暑山庄。乾隆朝曾进行过大规模的扩建,是我国现存规模最大的清代皇家园林。康熙皇帝玄烨和乾隆皇帝弘历,每年夏、秋季至此居住,处理政务等,使之成为都城北京以外的又一个政治活动中心。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫