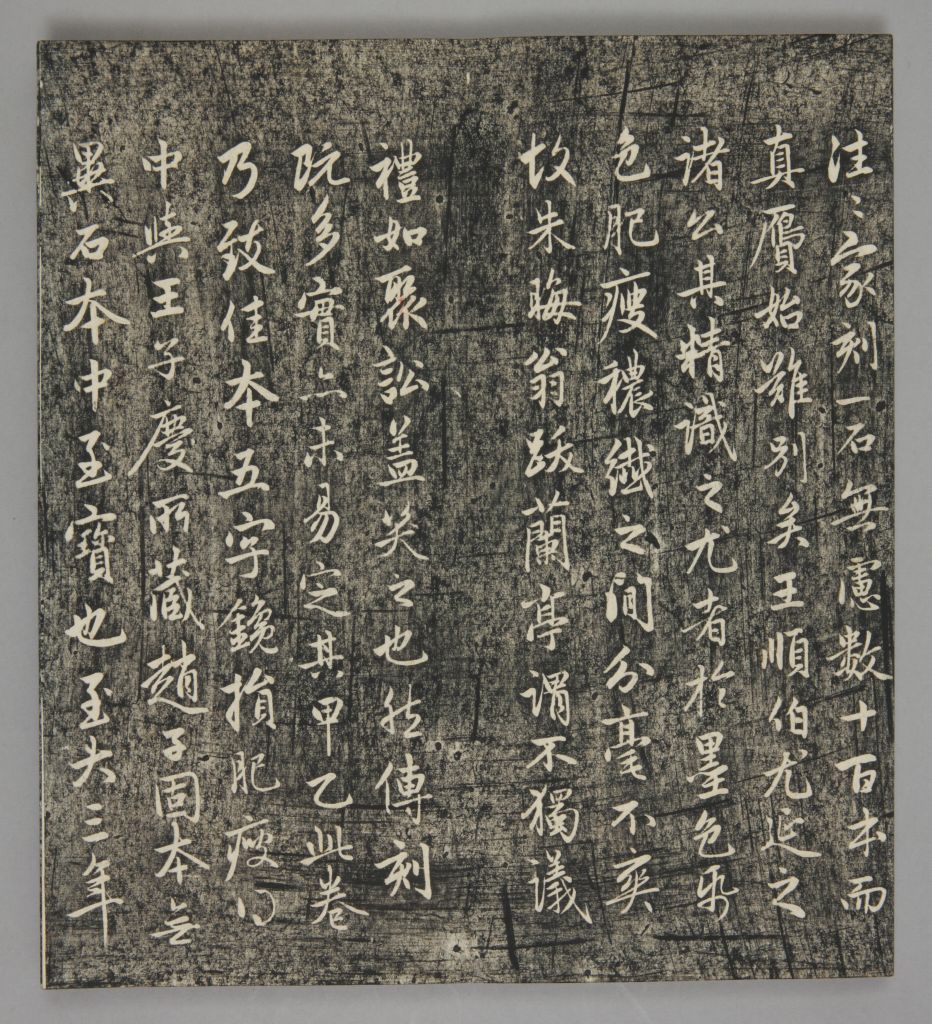

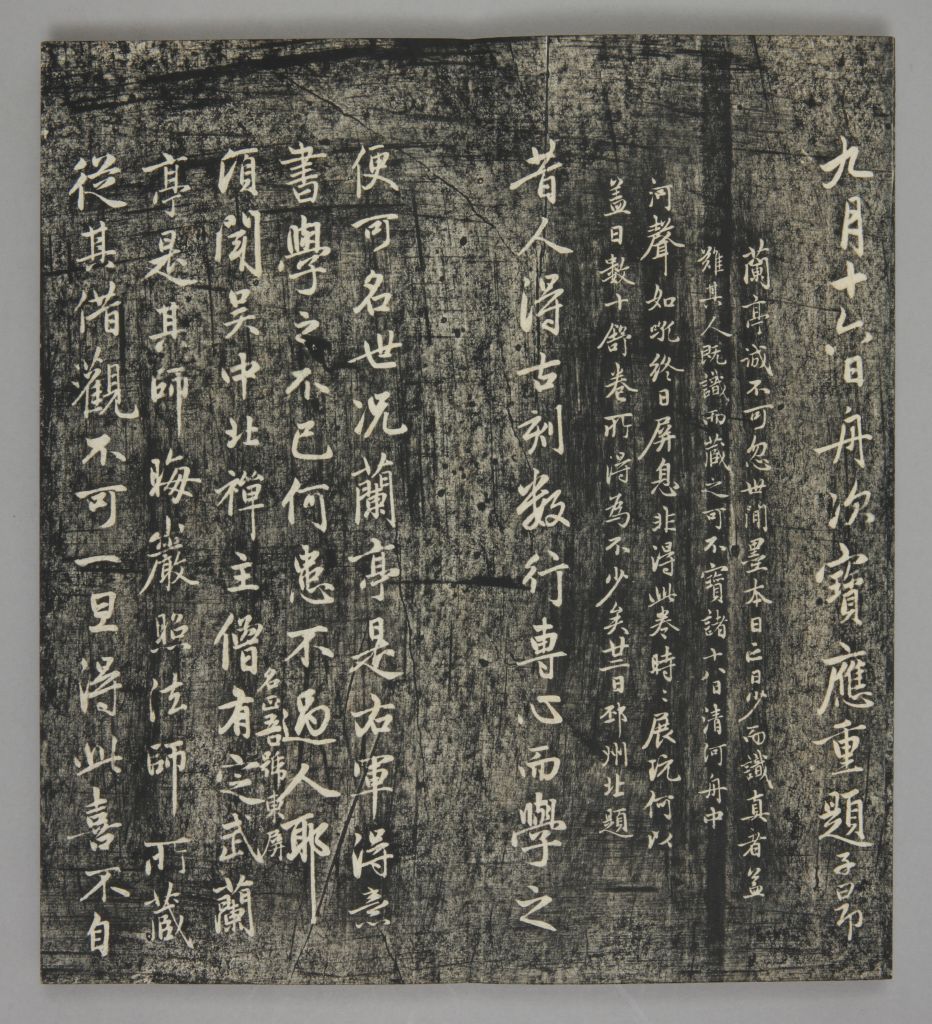

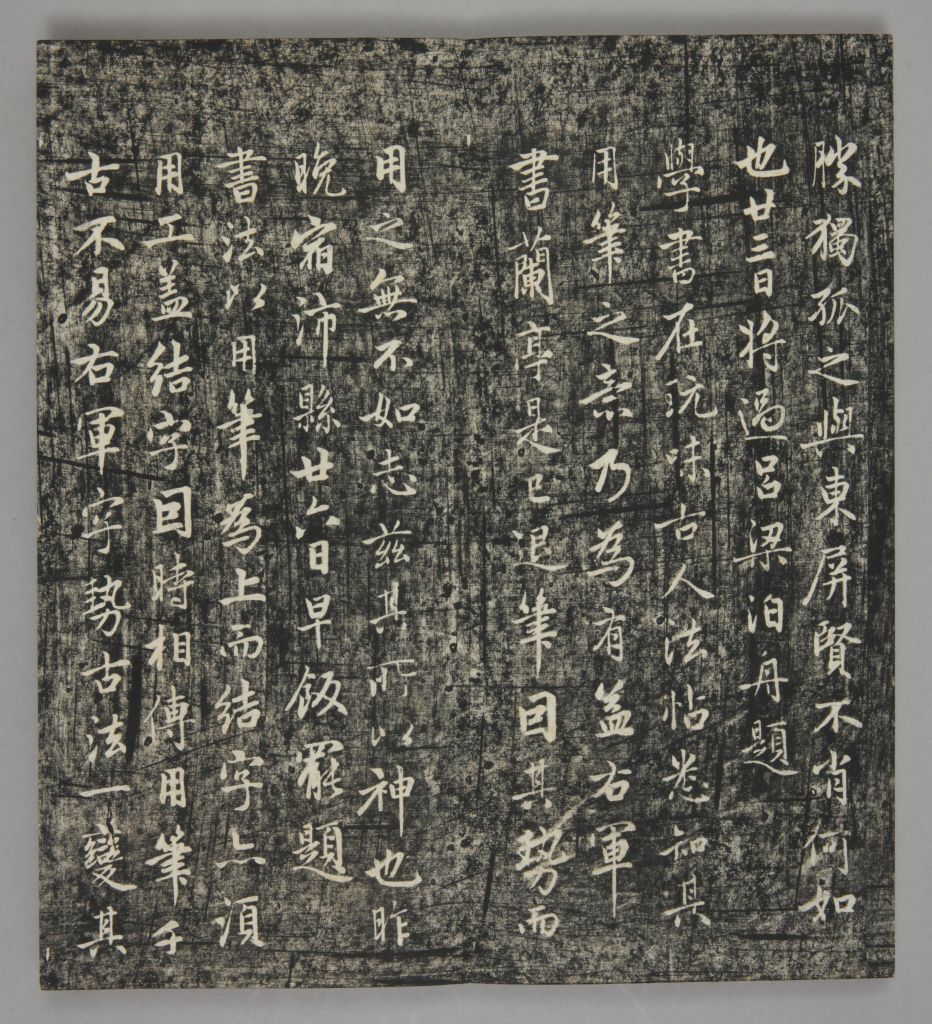

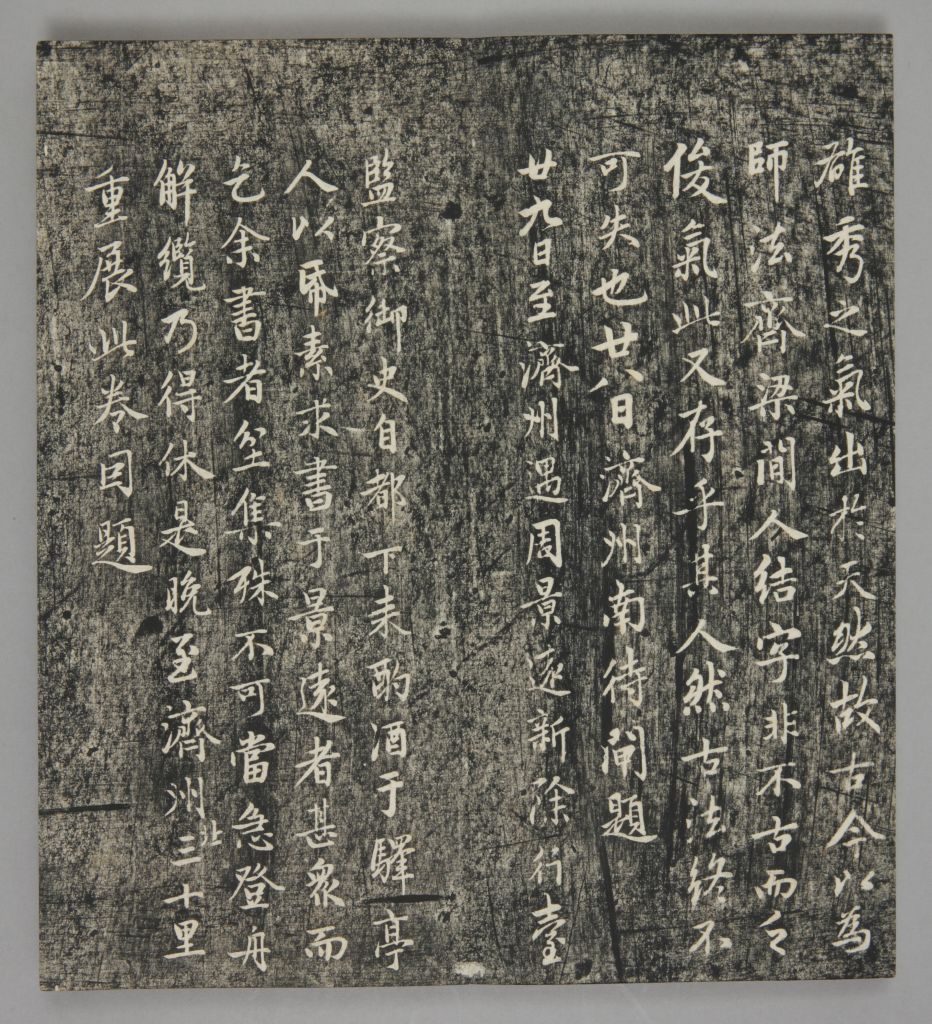

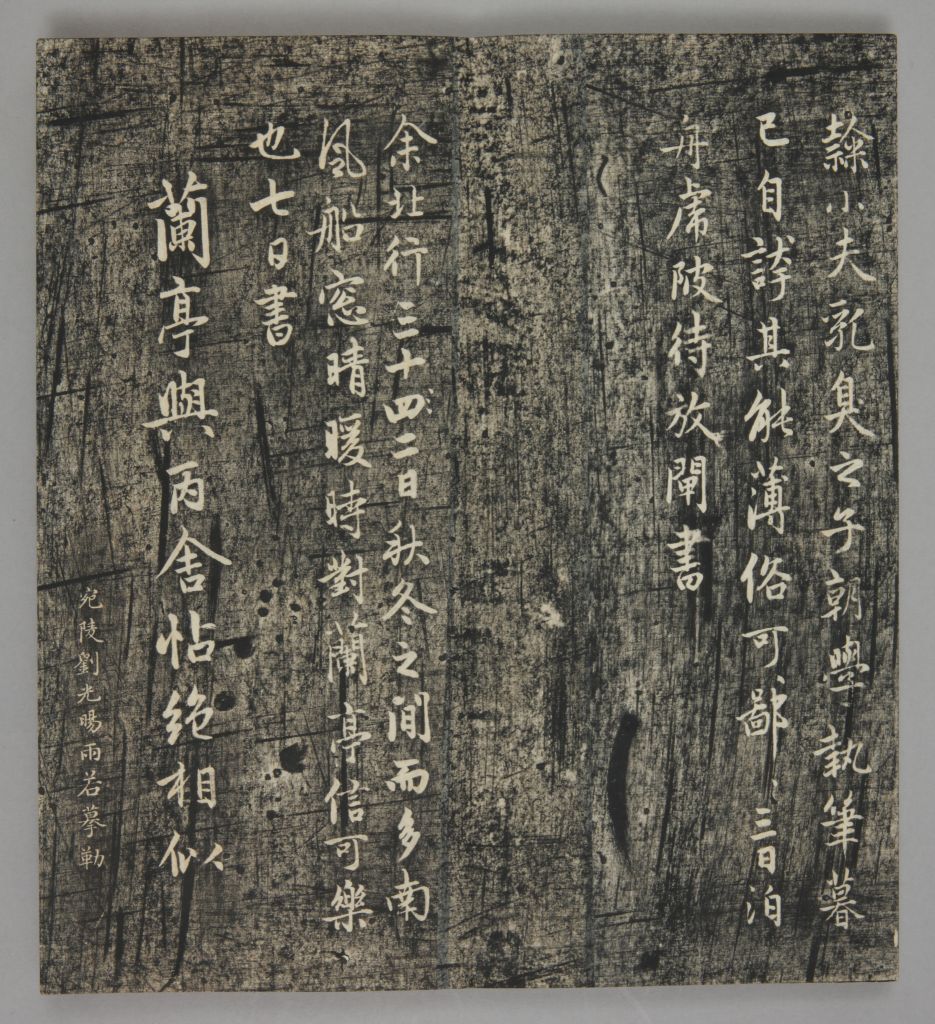

【清拓《快雪堂法帖》兰亭十三跋】

故00004666-6/6

文物号即馆藏文物的登记号,是每件文物唯一标识,不会重复使用。文物名称是编目人员根据文物特征进行的定名,在展示利用时,可能会根据最新研究成果或便于观众理解的角度进行适当调整,与《藏品总登记账》上的名称和类别有所不同。

清拓《快雪堂法帖》兰亭十三跋,木面。擦拓,摹拓俱佳。经折装,一开纵27.5 厘米,横26.8厘米。

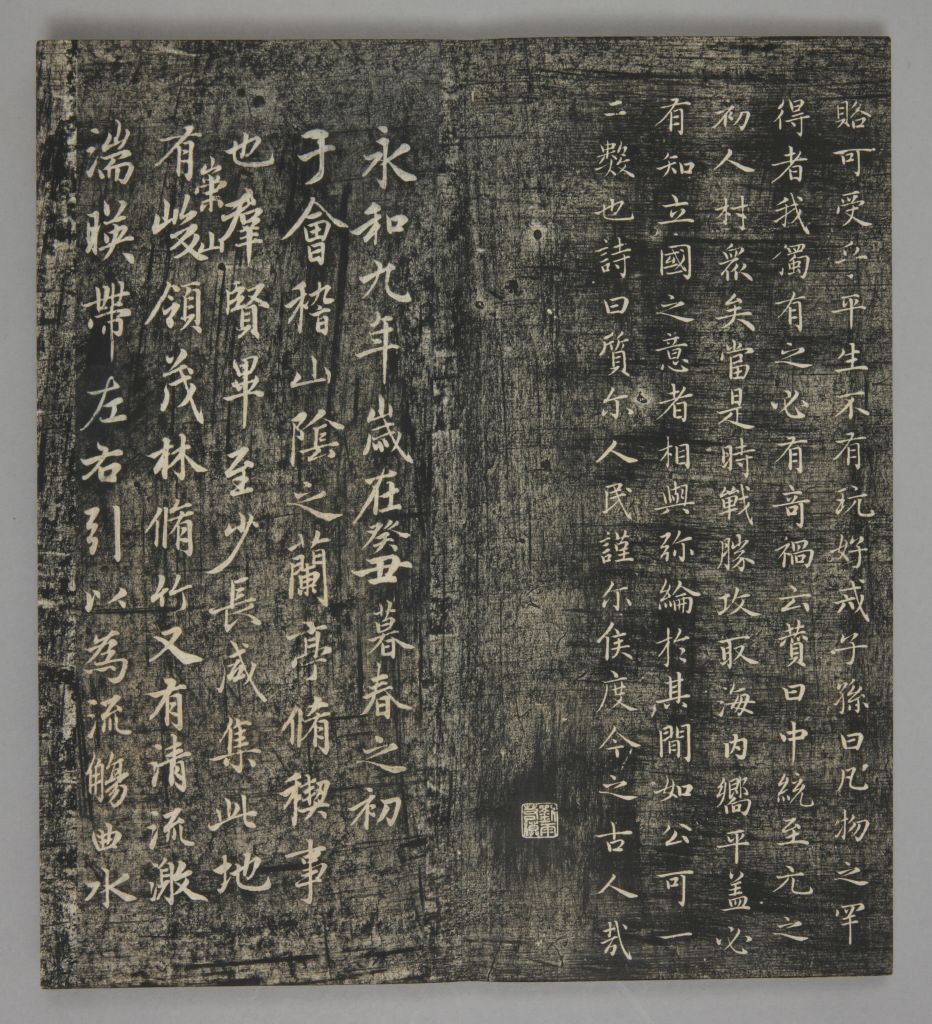

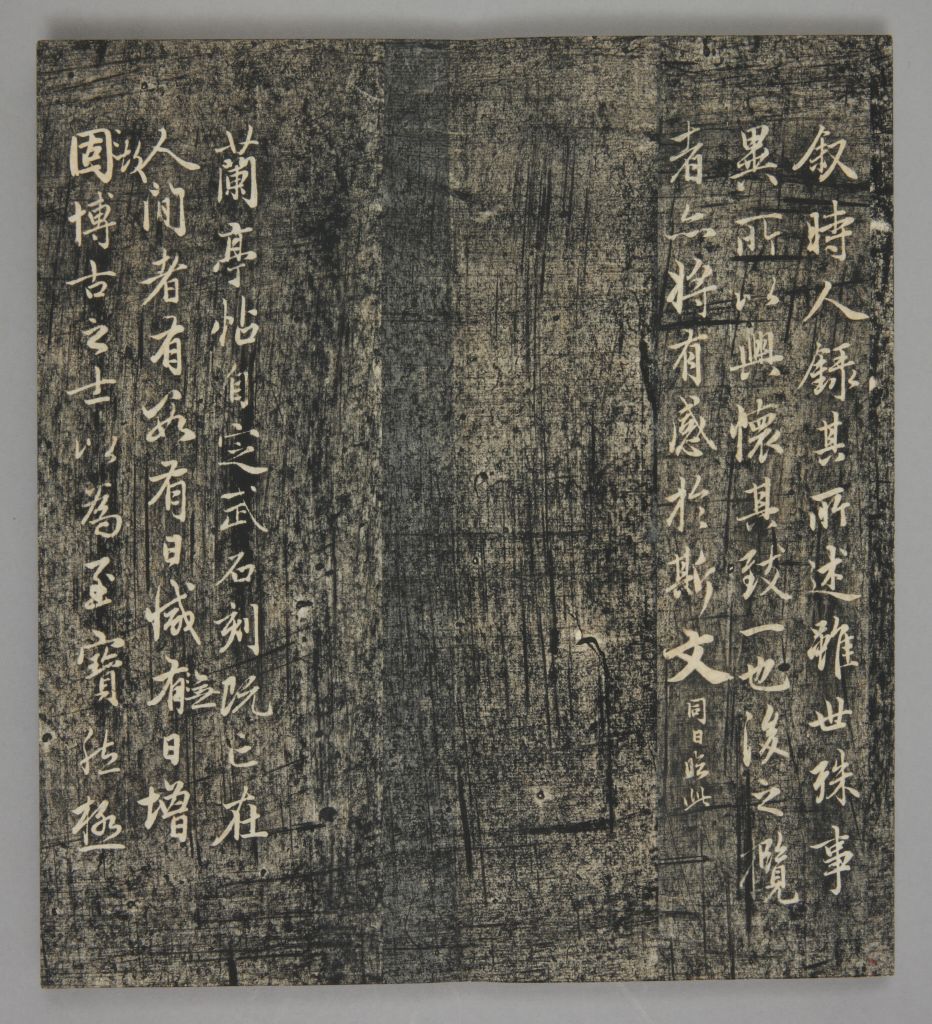

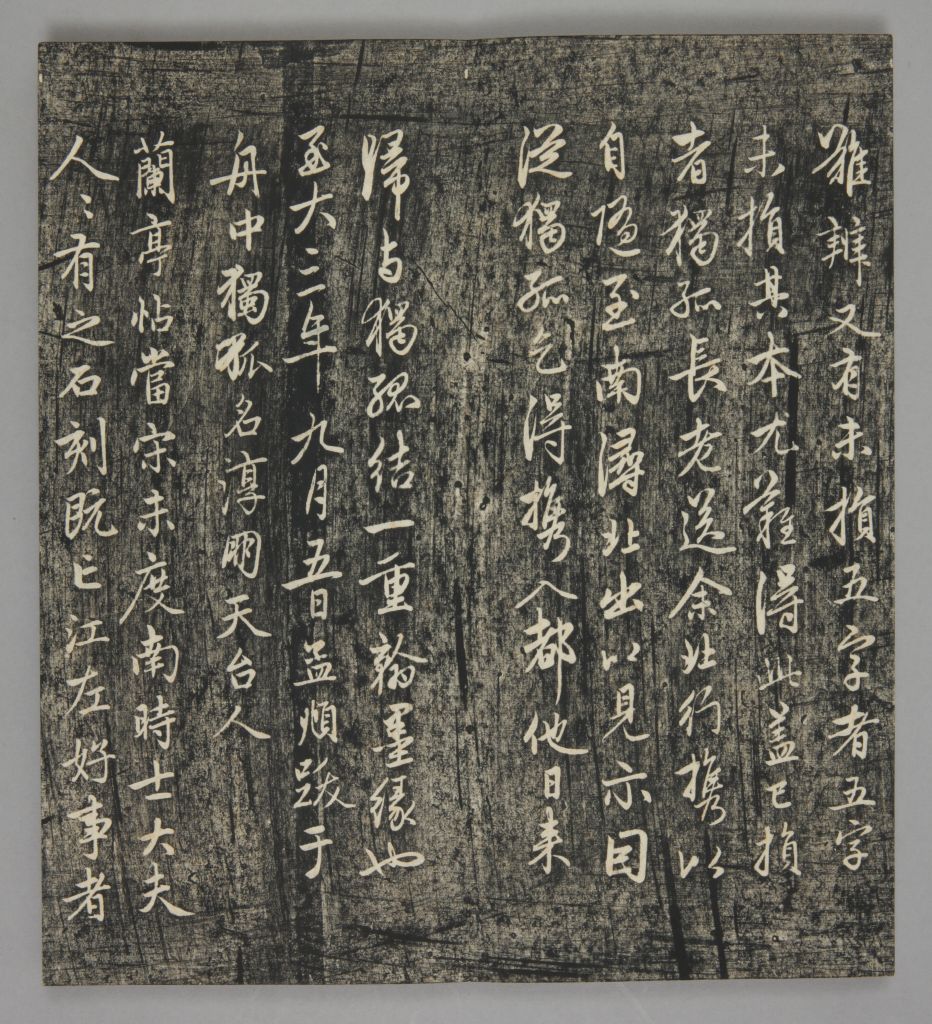

此本刻于《快雪堂法帖》,并钤有“乐善堂图书记”印,为墨迹上石。该帖为赵孟頫书真迹。此为元武宗至大三年(1310年)秋,赵孟頫北上大都时,在运河舟中观看独孤和尚送给他的定武本《兰亭》后,所书十三段跋语。日期是从九月五日至十月七日。赵孟頫在船中漫游历时一月有余,途中无事,拿出“独孤本”兰亭拓本,时而读帖,时而临写,时而题跋;对书法上强调用笔结字,赏鉴中注重纸墨拓法,等等;凡有心得体会,一并写出,先后写下十三段跋文,并于十月三日临写一遍兰亭;后人称之为“兰亭十三跋”。原帖赵孟頫十三跋已烧残,《兰亭十三跋》真迹的全貌只能从《快雪堂法帖》的拓本上得见全貌了。该帖书法有挺拔刚健之美,因此《兰亭十三跋》受到后人的重视。赵孟頫兰亭十三跋有多种,唯《快雪堂法帖》本为真迹。

此本刻于《快雪堂法帖》,并钤有“乐善堂图书记”印,为墨迹上石。该帖为赵孟頫书真迹。此为元武宗至大三年(1310年)秋,赵孟頫北上大都时,在运河舟中观看独孤和尚送给他的定武本《兰亭》后,所书十三段跋语。日期是从九月五日至十月七日。赵孟頫在船中漫游历时一月有余,途中无事,拿出“独孤本”兰亭拓本,时而读帖,时而临写,时而题跋;对书法上强调用笔结字,赏鉴中注重纸墨拓法,等等;凡有心得体会,一并写出,先后写下十三段跋文,并于十月三日临写一遍兰亭;后人称之为“兰亭十三跋”。原帖赵孟頫十三跋已烧残,《兰亭十三跋》真迹的全貌只能从《快雪堂法帖》的拓本上得见全貌了。该帖书法有挺拔刚健之美,因此《兰亭十三跋》受到后人的重视。赵孟頫兰亭十三跋有多种,唯《快雪堂法帖》本为真迹。

撰稿人:许国平

经折装

图书从卷轴装演变到册页形式的一种过渡性装帧。其特点是把长幅卷子一正一反折叠成长方形书本形式,前后粘以封面。佛家经典多用此式。隋、唐以后,佛教大盛,翻译了很多经卷。佛徒诵读时舒卷不便,乃改为折叠成册的形式。凡经折装的书本也称“折本”。因奏折也用这种形式,故后来又有“折子本”的叫法。

赵孟頫

赵孟頫(音fǔ)(1254—1322年),元代画家、书法家,字子昂,号松雪、水精宫道人,吴兴(今浙江省湖州市)人。宋宗室,14岁时以父荫补真州司户参军,入元出仕,历任翰林侍读学士、荣禄大夫等职,卒赠魏国公,谥文敏。他对诗文音律无所不通,书画造诣极为精深,“元之冠冕”。其绘画取材广泛,技法全面,山水、人物、花鸟无不擅长。书法钟繇、“二王”、李邕、宋高宗赵构以及历代诸家,篆、隶、真、草各臻神妙。倡导师法古人,强调“书画同源“。其绘画、书法和画学思想对后代影响深远。

定武本

唐太宗得王羲之《兰亭序》真迹后,有欧阳询摹本拓刻于学士院,五代梁时移置汴都。辽耶律德光破后晋携此石刻北去,中途病故,石被弃。宋庆历年间发现,置于定州州治,大观年间置于宣和殿。金兵灭北宋入汴京,石散失不传。定州宋时属定武军,故此石刻拓本称为“定武兰亭”。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫