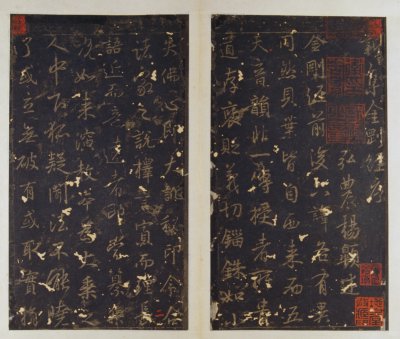

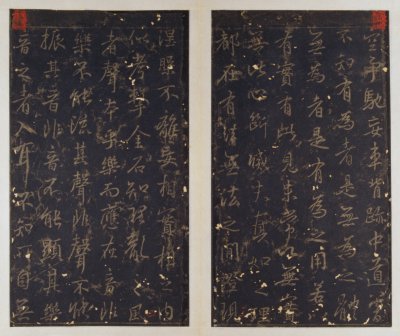

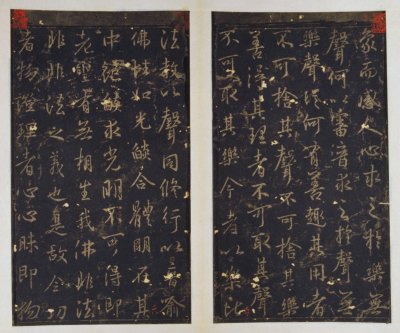

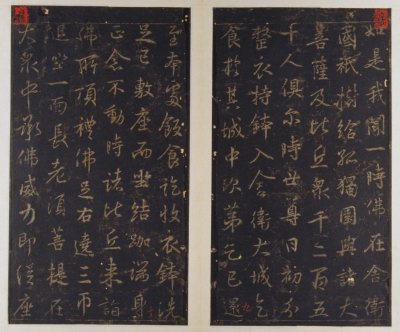

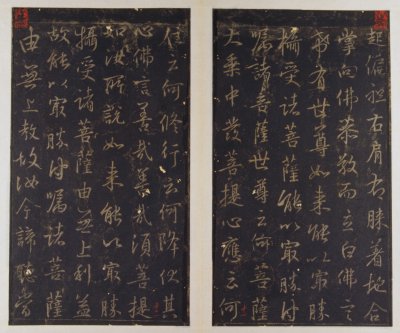

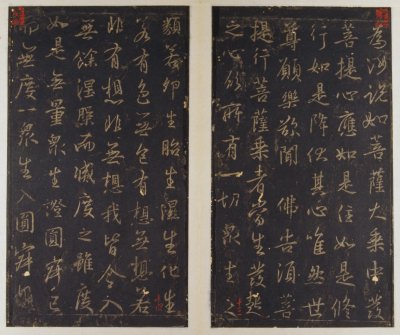

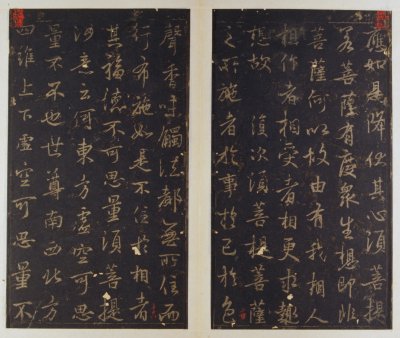

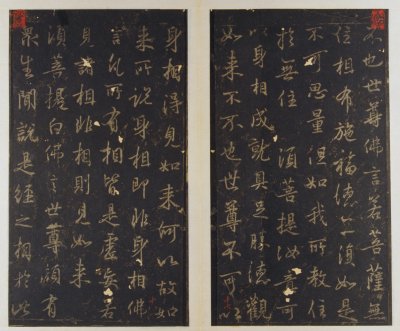

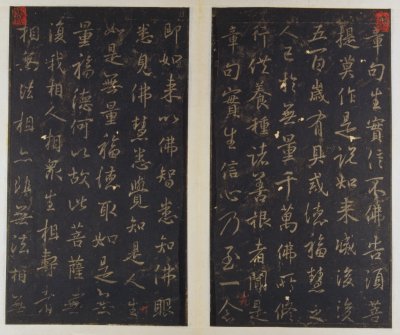

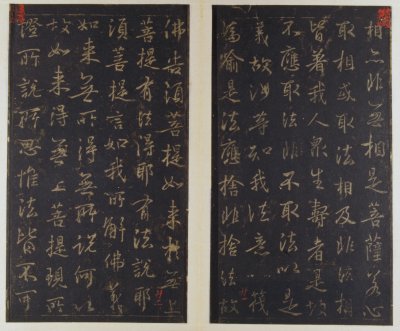

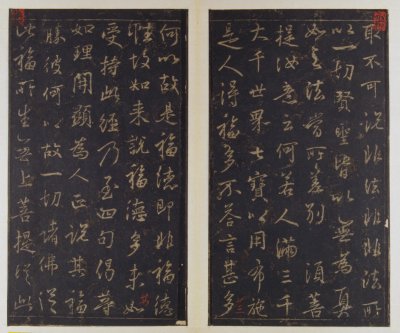

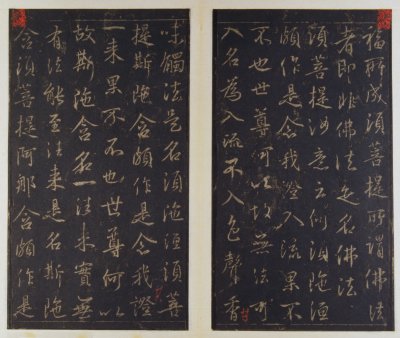

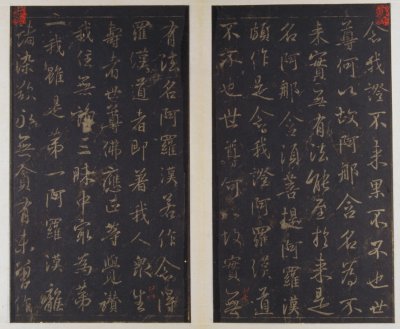

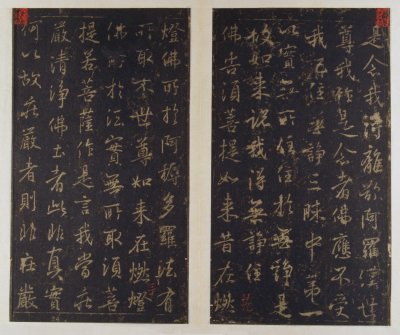

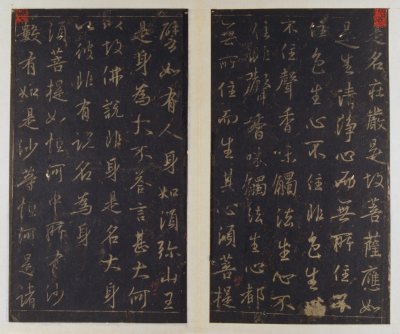

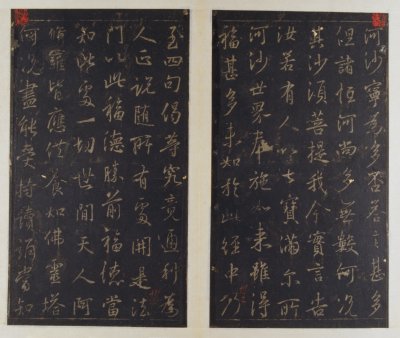

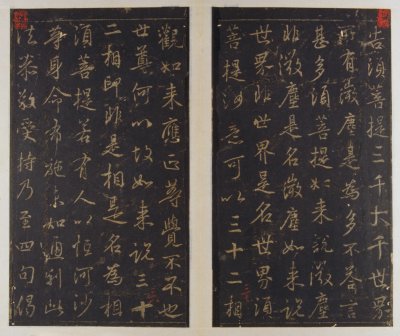

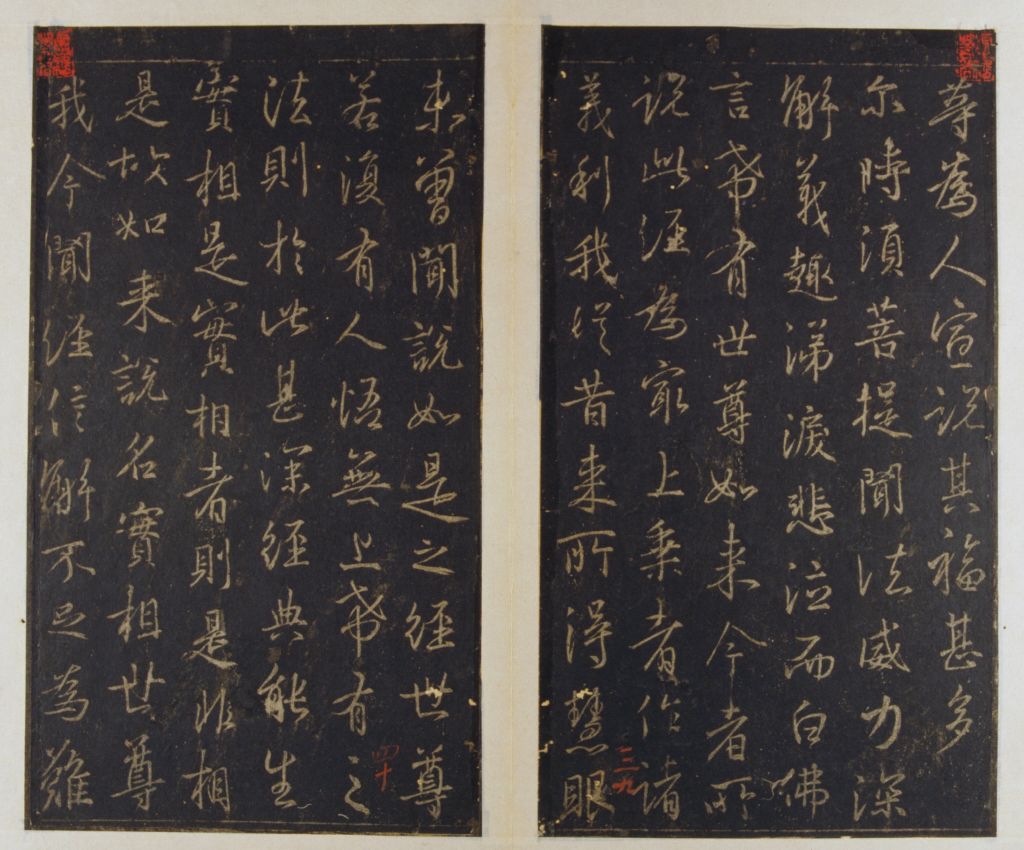

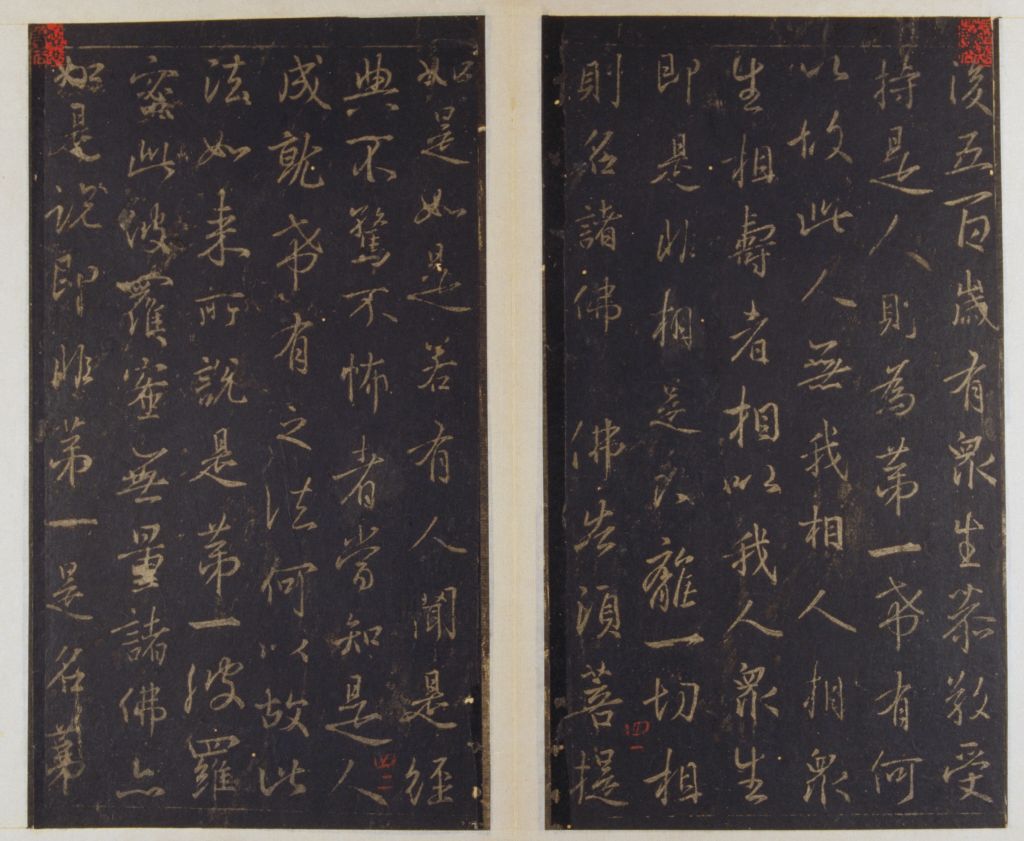

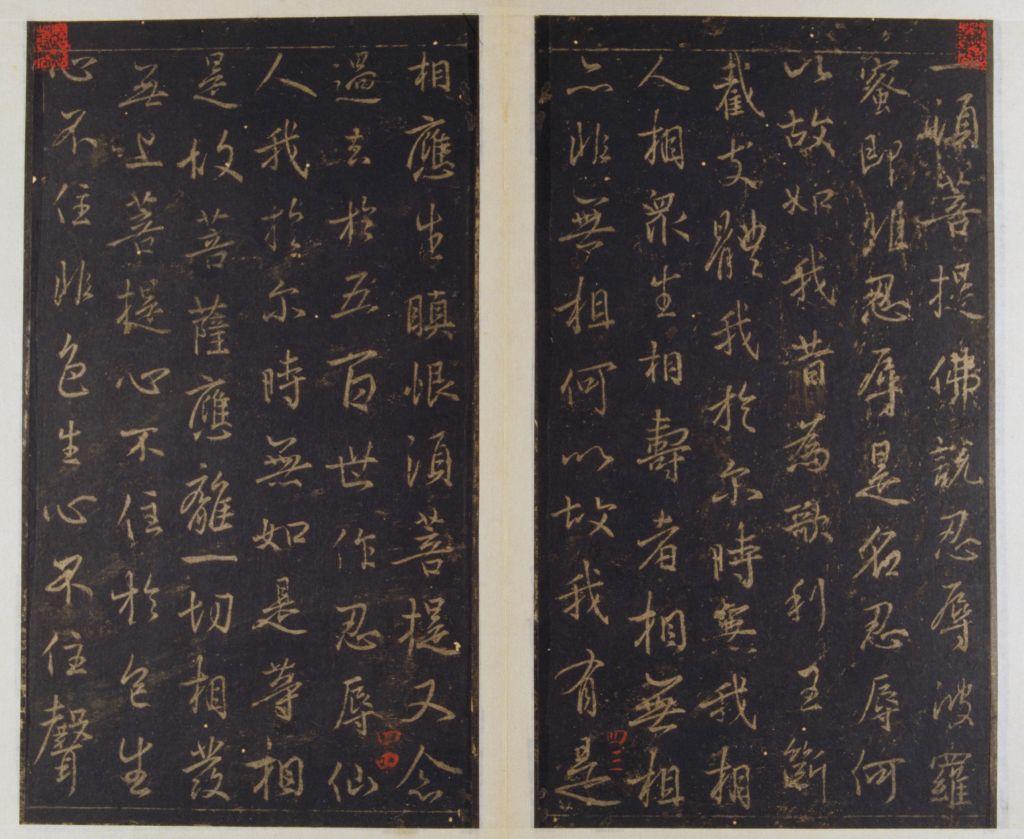

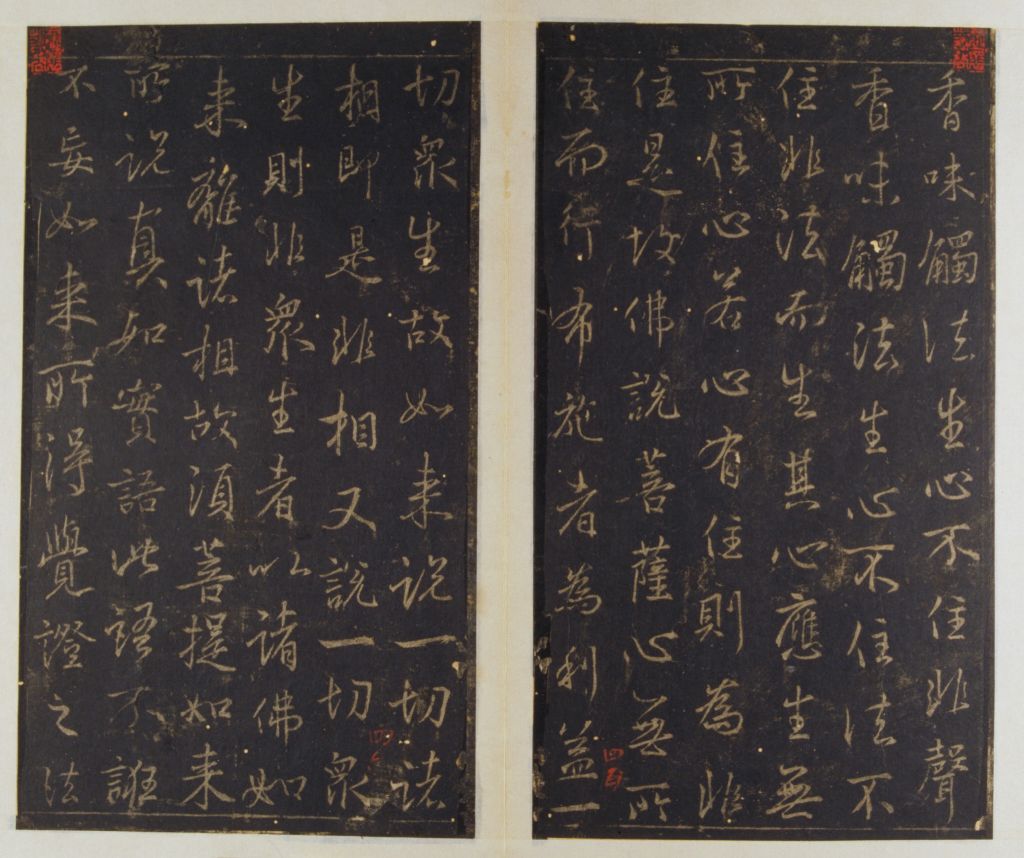

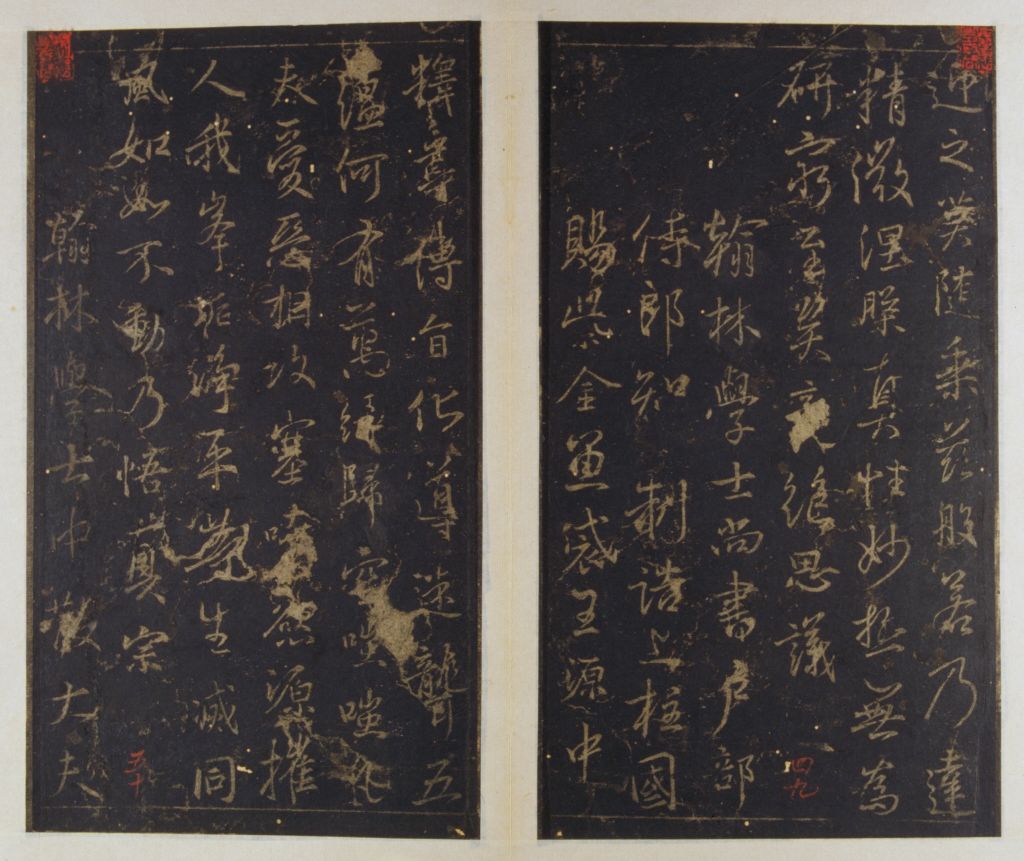

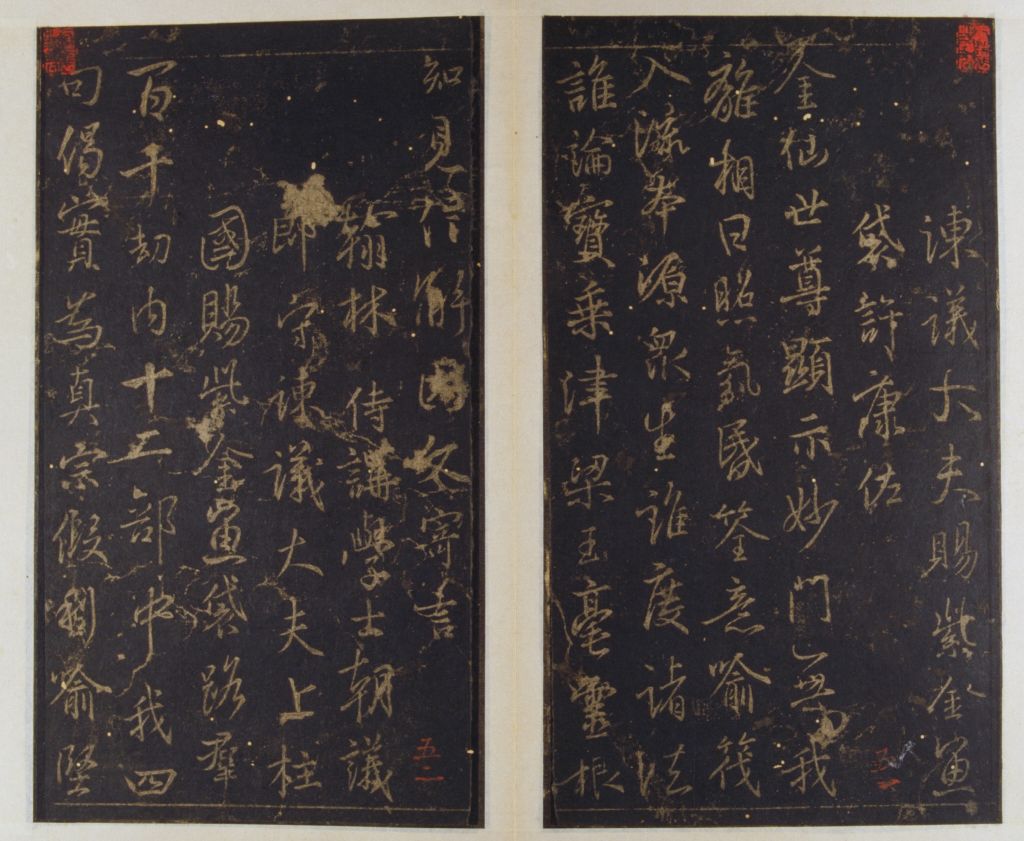

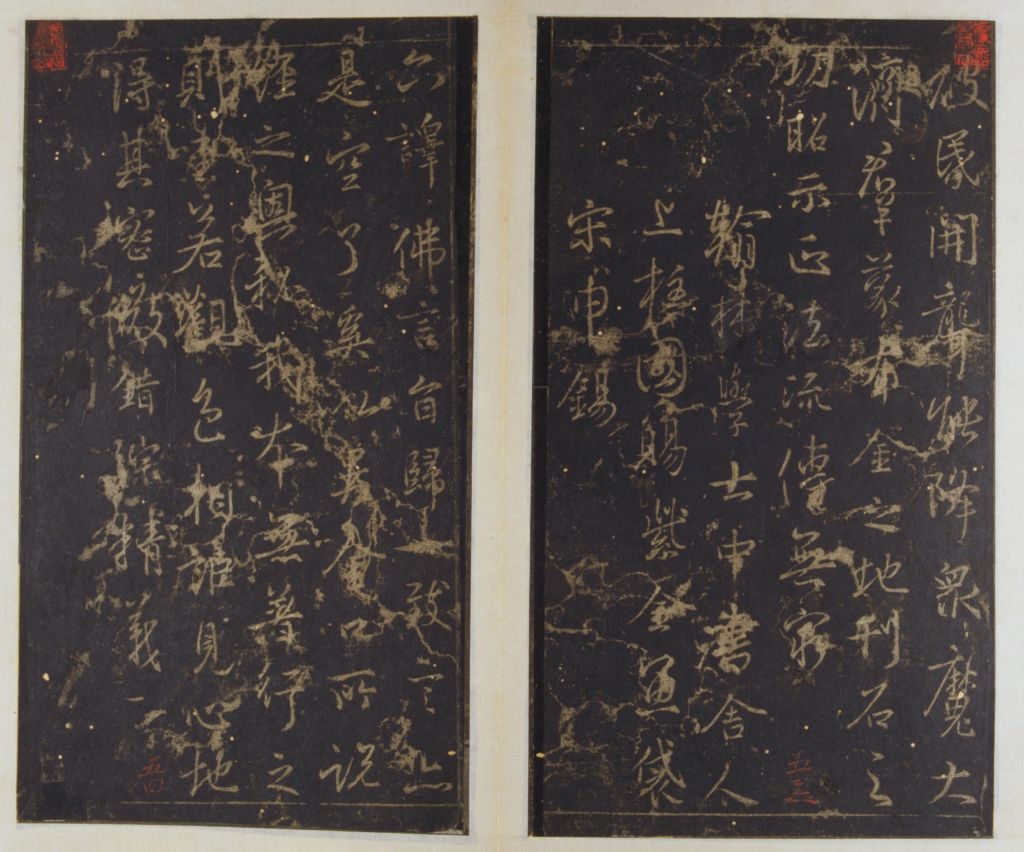

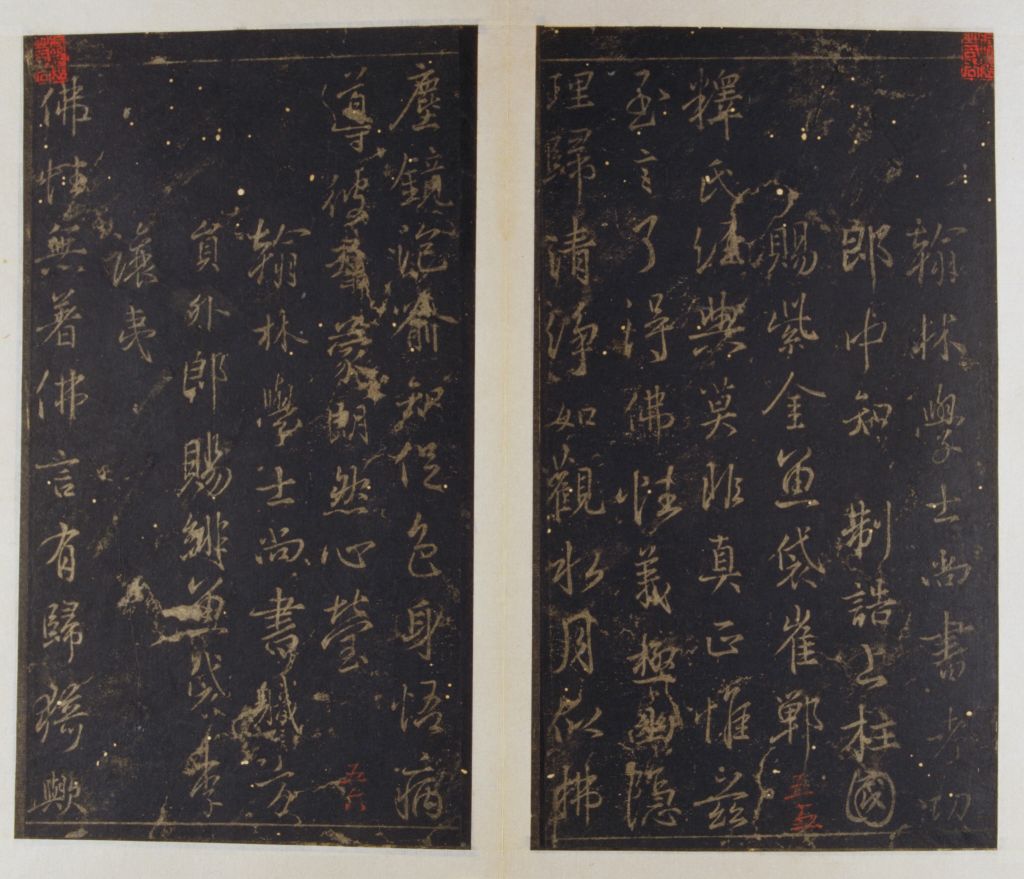

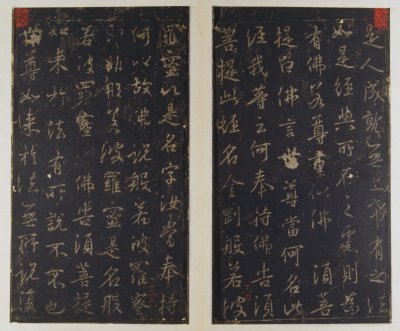

《金刚经》是佛教的重要经典,传入中土后至唐代已有6种译本。唐文宗李昂时,弘农人杨『0490』又对此经进行了一番删节纂集,号称《新集金刚经》,世称“七译本”。杨氏自为序言,又请郑覃、柳公权等8位大臣分别题了经赞,以八分书上石,在上都(长安)兴唐寺中安立。太和四年(830年)七月,知内侍省事、弘农郡开国公杨承和奉宣具状,将此“经本”进献皇帝。八月,文宗将其编入《藏经目录》,并认为“初刻八分之体,读者多误”,命集晋右将军王羲之书重刊,至太和六年(832年)春功毕。

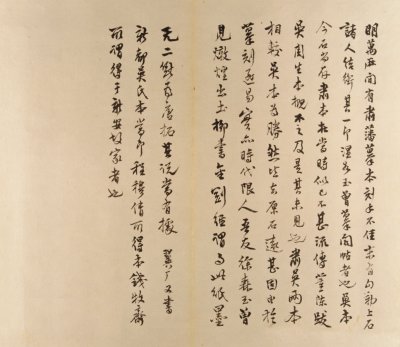

唐太宗李世民酷爱王羲之书,因而王字成为有唐一代最为风行的书体。咸亨三年(672年),长安弘福寺沙弥弘仁首先采用“集字”的方法,汇集王羲之的行书单字刻成《集王圣教序》碑,对于王字的普及发挥了重大的作用。后来沿用其法者不断。此碑为奉旨集王,模勒精良,自是与众不同。明代大书法家陈继儒甚至认为它的可信程度超过《集王圣教序》:“文皇《圣教序》千余言,怀仁集右军书未免凑合。若《金刚》梵字无多,不必假借,其为逸少真迹无疑矣!”(上海博物馆藏《集王金刚经》跋语)因为王字真迹久已失传,因此唐人的响拓之本、集字之碑就都成为我们今天学习和研究王羲之书法仅存的珍贵资料。

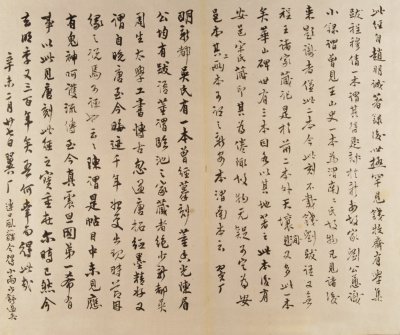

此碑由唐玄度篆额,唐玄序模集,邵建刻。其中发挥重要作用的唐玄序职衔为“朝请郎前行右卫仓曹参军”,官阶低微,生平已不可考。 此碑原石早佚,曾有翻本,而唐石原拓稀如星凤,已知存世者唯此本及上海博物馆本。此本除碑额失拓外,首尾完好无缺,拓墨黝然深厚,字口如新,即末尾字径1厘米许的小楷书亦笔笔清晰。张彦生《善本碑帖录》定为唐拓。徐鸿宝谓与敦煌出土之柳公权书金刚经纸墨相同,亦断为唐拓。

此碑拓原为宝墨斋王英孙旧藏,归朱氏后,翼盦先生手为题签,并5次题跋于册之首尾。册中鉴藏印有“卫周胤印”、“邰孙之章”、“地山堂收藏印”、“宝古堂”、“宝墨斋”、“安邑宋氏家藏”、“翼盦鉴藏”等。 文献著录主要有:宋欧阳棐《集古录目》、赵明诚《金石录》、陈思《宝刻丛编》,清钱谦益《有学集》、叶奕苞《金石录补》、叶昌炽《语石》等。

《金刚经》

《金刚经》是大乘佛教经典,又称《金刚般若波罗蜜多经》,“般若”是梵语,意为“智慧”,“波罗蜜”意为“到彼岸”。佛教把众生无名烦恼的一边叫此岸,把诸佛菩萨证得的涅槃寂静的一边叫彼岸,“金刚般若”是以金刚来形容般若。其义有三:一、般若如金刚般尖锐,能破一切无明烦恼。二、众生心理上最微细之五明烦恼顽强难化,坚如金刚,非此般若智慧而不能铲除。三、金刚般若指成佛之后的定心坚固如金刚,不为一切所动。本经采用问答对话体形式,即弟子提出修学中的疑难问题,佛予以回答。全经通过对“我相”、“法相”的破除而显示离相寂静、究竟无我的道理。两晋时,佛教般若之学盛行,本经一出世就受到佛教徒及一般学者的重视。后来的三论、唯识、天台、贤首诸宗都对此经作了注解,在唐代已有八百家之多。禅宗初祖菩提达摩来华,携四卷《楞严经》以印学人心要。至六祖慧能因听诵《金刚经》而出家,因听讲《金刚经》而悟道,此后禅宗所依经典由《楞严经》转而为《金刚经》。本经至今还普遍受到佛教徒的高度重视。

柳公权

柳公权(778—865年),字诚悬,京兆华原(今陕西耀县)人。唐宪宗元和初年进士。曾任太子少师,世称“柳少师”。历中书舍人、谏议大夫、太子宾客至太子少师,封河东郡公。工书,尤以楷书精绝。师颜真卿、欧阳询而能参化其神理,自成一局,世有“颜筋柳骨”之称。穆宗尝问其用笔法,答曰:“用笔在心,心正则笔正。”语意双关,既论写字,又行笔谏。当时公卿士臣碑版若不得公权手笔,人以为不孝。外夷入贡,另备资材,专求柳书。传世书迹颇多,楷书以《玄秘塔碑》、《神策军碑》等最具特色。

王羲之

王羲之(303—361年),东晋书法家,字逸少,琅琊临沂(今山东临沂)人,居会稽山阴(今浙江绍兴)。出身名门,官至右军将军、会稽内史,故又称“王右军”。他早年以卫夫人(铄)为师,草书学张芝,正书则取法钟繇,又博览秦汉篆隶碑刻名迹,自出机杼,创出妍美流变的书体,取代了以往古拙质朴的书风,自成一家。评者谓其草书浓纤折衷,真书势巧形密,行书遒媚劲健,千变万化,而体势自然。对我国书法艺术的发展具有继往开来的巨大贡献,对日本书法界也有深刻影响.有“书圣”之誉。所书《兰亭序》尤脍炙人口,被称为天下第一行书。传世唐代摹本有《兰亭序》《快雪时晴帖》《丧乱帖》《寒切帖》《平安何如奉橘》三帖、《上虞帖》等,刻本有《乐毅论》《十七帖》以及唐僧怀仁集王书的《圣教序》等。

唐太宗

即李世民,唐朝第二代君主, 627至649年在位,在位期间国力强盛。

李世民

李世民(599—649年),即唐太宗,唐高祖李渊次子。鼓动李渊起兵反隋,曾平定窦建德、刘黑闼、王世充等割据势力。李渊称帝,封为秦王,任尚书令。发动“玄武门之变”,杀死其兄李建成,被立为太子,后即帝位。在位期间,推行均田制、租庸调法、府兵制,开创“贞观之治”,为李唐王朝奠定了基石。

弘仁

弘仁(1610—1663年),俗姓江,名韬,字六奇,出家后释名弘仁,号渐江学人,又号无智、梅花古衲,安徽歙县人。明亡后入武夷山为僧,云游各地后回歙县,住西郊太平兴国寺和五明寺,常往来于黄山、白岳之间。善画山水。其画取法元代倪瓒、黄公望,构图洗练简逸,笔墨苍劲整洁,善用折带皴和干笔渴墨。他重视师法自然,善画黄山、武夷山诸景,传达山川之美,意境伟峻秀逸,“得黄山之真性情”,与石涛、梅清同成为“黄山画派”的代表人物。在安徽与查士标、孙逸、汪之瑞并称“海阳四家”,形成“新安派”。同时,与石涛、八大、髡残合称“四僧”。

集字

指从某书家的书迹中搜集、描摹出相关的字,然后拼成某篇文章。

陈继儒

陈继儒(1558—1639年),字仲醇,号眉公,又号糜公,华亭(今上海市)人。自幼颖悟,博学。终生不仕。工诗文,短翰小词皆有风致。擅绘水墨梅花、水仙、奇石等,与董其昌齐名。书法在苏、米之间。尤酷好东坡诗章文字,遇苏氏手迹、碑拓必刻意蒐求,集于《晚香堂帖》和《来仪堂帖》。编纂《松江府志》,著《眉公秘籍》、《妮古录》、《皇明书画史》。

《圣教序》

“圣教序”原文是唐太宗李世民为三藏玄奘法师西行归国后翻译佛经所写的序文,此指《集王书圣教序》书迹,即唐代长安弘福寺僧怀仁受诸寺委托,借内府王羲之书迹,选集“圣教序”中之字,历24年集摹而成。咸亨三年(672年)十一月,《圣教序碑》遂立于长安。今碑存西安碑林,故宫博物院藏有北宋拓善本。

王英

王英(1376-1450年),字时彦,号泉坡,金溪(今江西省抚州)人。明永乐二年(1404年)进士。选庶吉士,入翰林。正统中为南京礼部尚书。擅长文章及书法。卒谥文安。

钱谦益

钱谦益(1582—1664年),字受之,号牧斋,江苏常熟人。明万历时进士,官至礼部侍郎。清军入关后遂迎降。工诗文,著有《初学集》、《有学集》等。家藏书甚富,建绛云楼以贮之,但晚年尽毁于火。论者谓绛云一炬,实为江左图书之一厄。因其著作中多有涉嫌诋毁清朝之词,乾隆年间多被列为禁毁之书。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫