宋太宗(赵炅)淳化三年(992年)出内府所藏历代墨迹,命翰林侍书王著编次,然后摹刻成为法帖。大臣登二府者赐一部,此即淳化阁法帖十卷,简称阁帖。因只是朝廷捶拓,赐本也少,不及百年,原拓已极难得,王著学识不足,采择不精,标题多误。淳化阁帖是第一部官刻丛帖,故称“祖帖”。

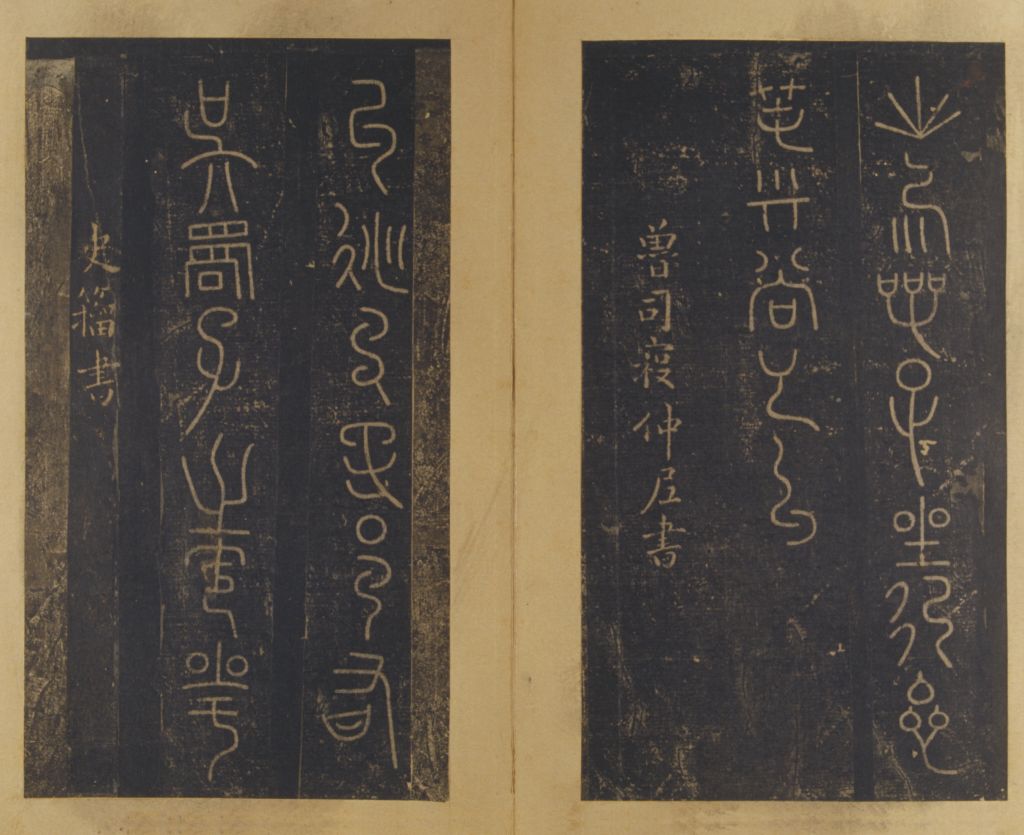

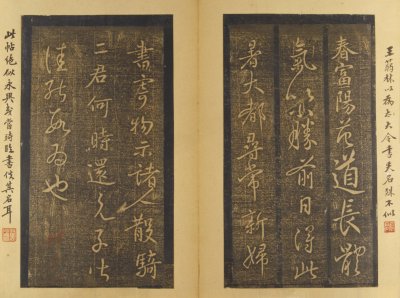

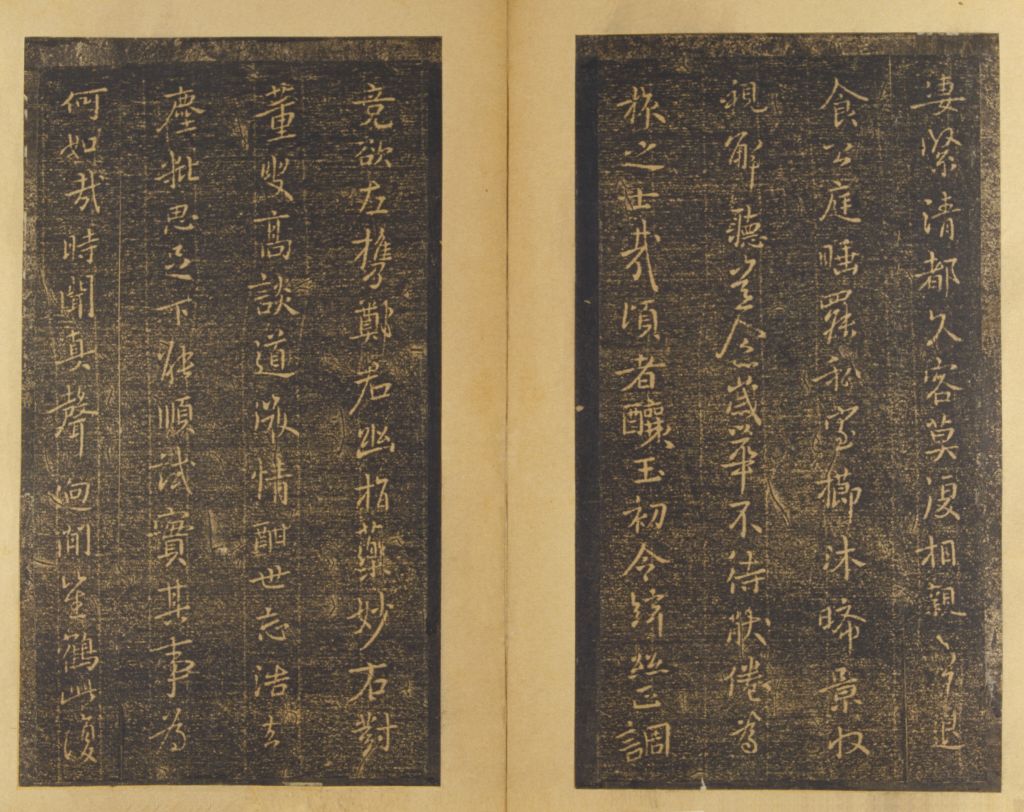

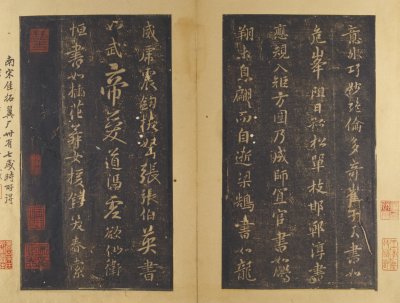

泉州本淳化阁帖第五卷之一

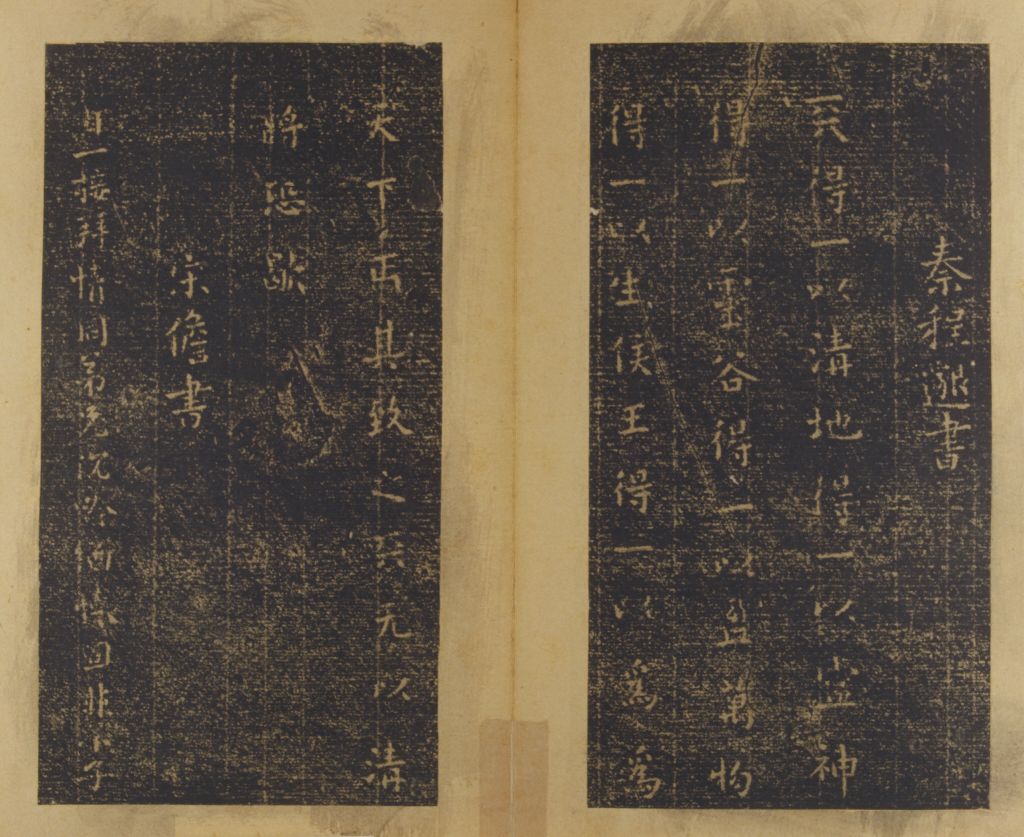

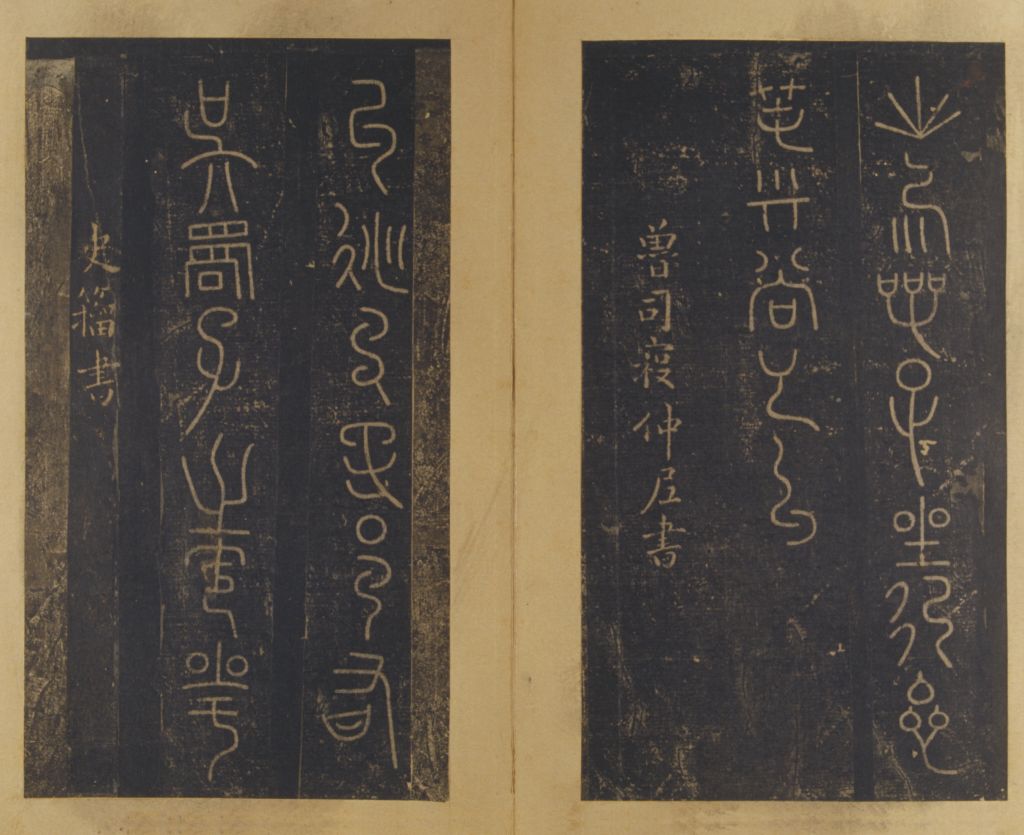

泉州本淳化阁帖第五卷之一  泉州本淳化阁帖第五卷之二

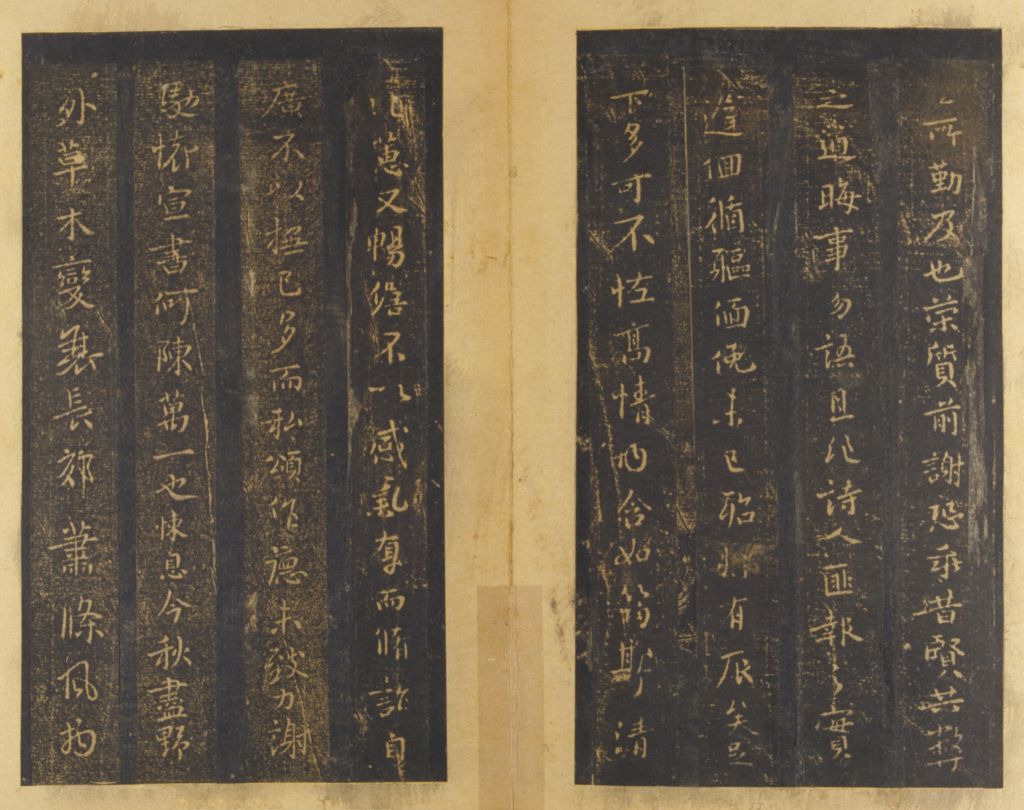

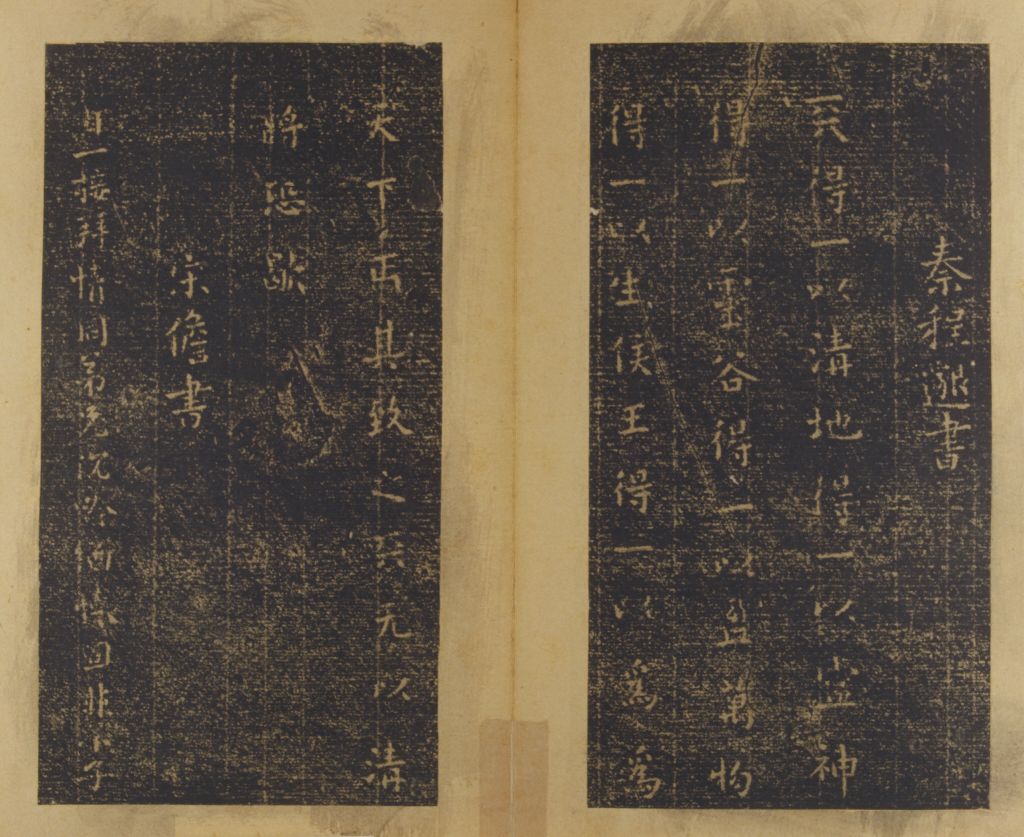

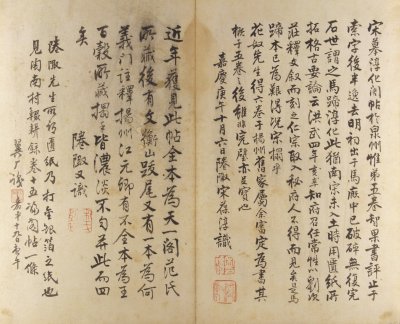

泉州本淳化阁帖第五卷之二  泉州本淳化阁帖第五卷之三

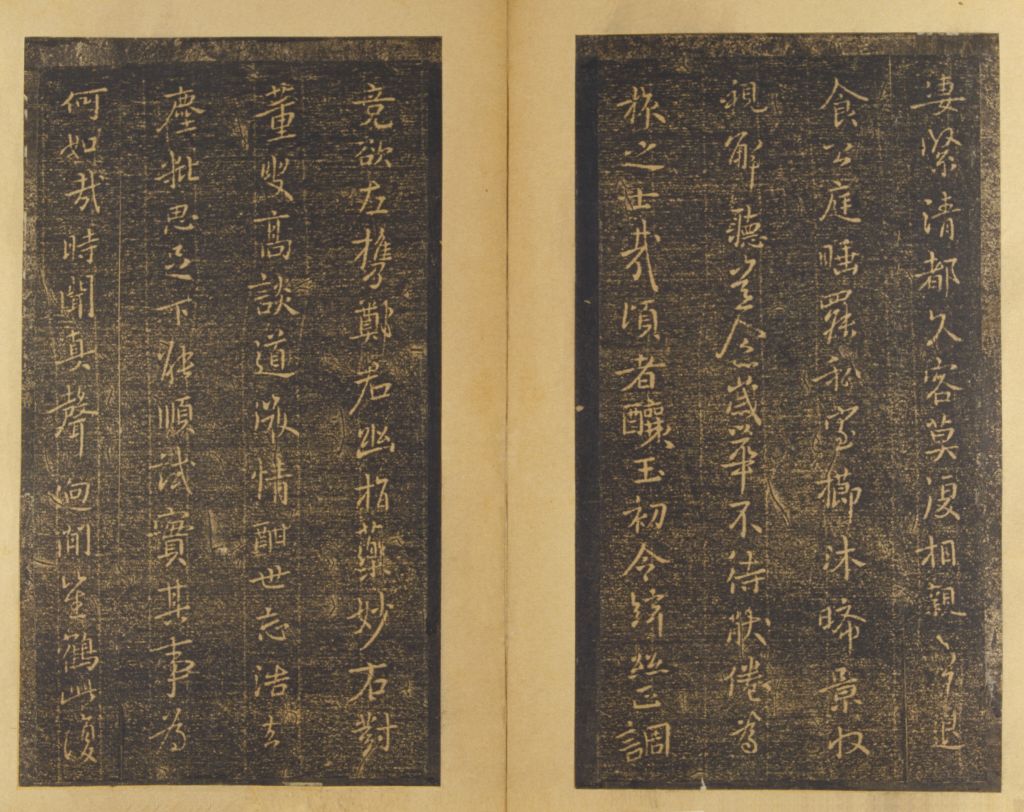

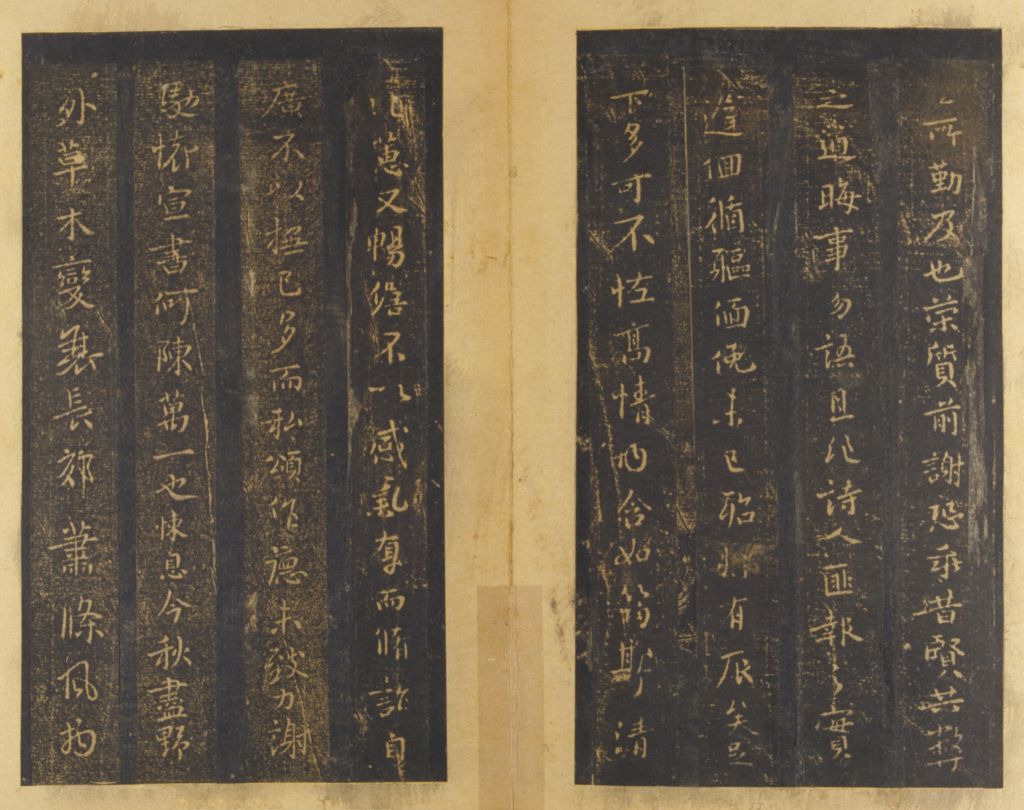

泉州本淳化阁帖第五卷之三  泉州本淳化阁帖第五卷之四

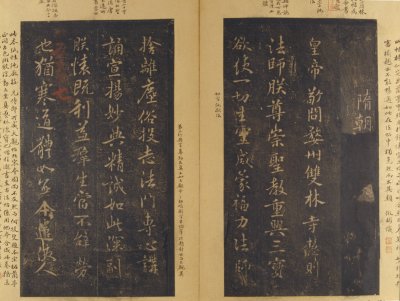

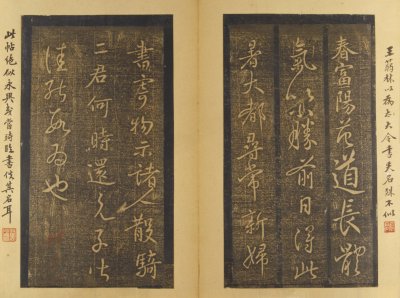

泉州本淳化阁帖第五卷之四  泉州本淳化阁帖第五卷之五

泉州本淳化阁帖第五卷之五  泉州本淳化阁帖第五卷之六

泉州本淳化阁帖第五卷之六  泉州本淳化阁帖第五卷之七

泉州本淳化阁帖第五卷之七  泉州本淳化阁帖第五卷之八

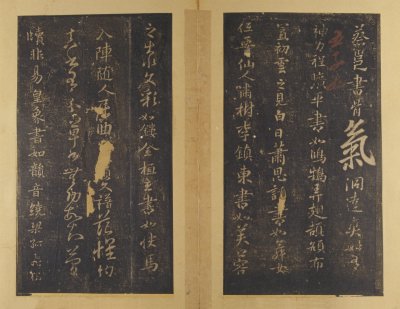

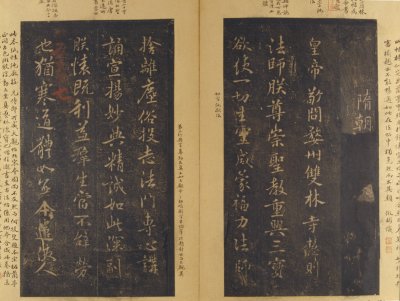

泉州本淳化阁帖第五卷之八  泉州本淳化阁帖第五卷之九

泉州本淳化阁帖第五卷之九  泉州本淳化阁帖第五卷之十

泉州本淳化阁帖第五卷之十  泉州本淳化阁帖第五卷之十一

泉州本淳化阁帖第五卷之十一  泉州本淳化阁帖第五卷之十三

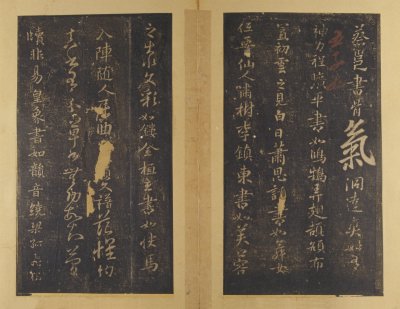

泉州本淳化阁帖第五卷之十三  泉州本淳化阁帖第五卷之十四

泉州本淳化阁帖第五卷之十四  泉州本淳化阁帖第五卷之十五

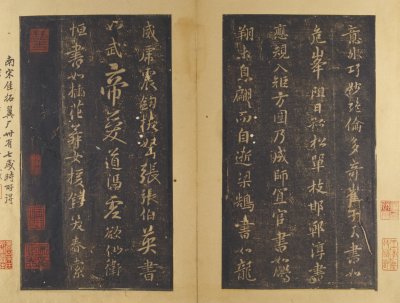

泉州本淳化阁帖第五卷之十五  泉州本淳化阁帖第五卷之十六

泉州本淳化阁帖第五卷之十六  泉州本淳化阁帖第五卷之十七

泉州本淳化阁帖第五卷之十七

《泉州本淳化阁帖》又名《泉帖》,是淳化阁帖的一个宋代重要翻刻本。传说原石藏于南宋内府,帝昺南逃时携至泉州。明陈懋仁《泉南杂志》云:“淳化阁帖十卷,宋帝南狩,遗于泉州。已而石刻湮地中,久之,石出光怪,枥马惊怖。发之,即是帖也。故泉人名其帖曰‘马蹄真迹’。”颇富传奇色彩。王佐《新增格古要论》则记帖石出土后,“洪武四年辛亥(1371年),知府古任常性,以刘次庄释文序而刻之。仁宗皇帝命取入内府,人不可得而见矣。”

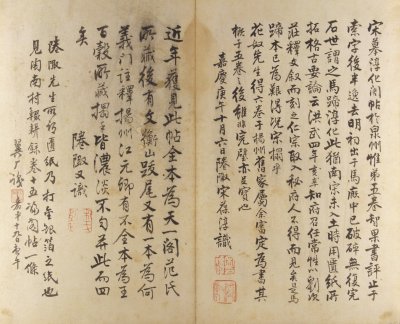

由上述经历可知,此帖传拓不多,世人重之。据记载明代即有翻刻本及再翻本出现。而原石毡蜡,即使明代“马蹄本”已属难得,何况宋拓。故宋葆淳在跋语中称此3册宋拓残本“虽非完璧,亦足宝也”。

3册的具体情况是:第五卷,存16开,每半开纵25厘米,横14厘米左右。卷首标题“诸家古□□(法帖)五”。内容为苍颉、夏禹至智果作品,智果以下阙如。卷内有朱翼盫边跋十二则、张玮跋二则。卷后有清人宋葆淳二跋、朱氏一跋。鉴藏印有“吴正志印”、“桐轩主人藏书画记”、“王孝禹收藏记”、“翼盦朱氏所藏善本”等10方。张玮跋指出:“此本纸性纯麻,……与何蝯叟题本宋拓兰亭正同。”“惜程邈书至古法帖系用他本合成。”

第六卷,存26开半,每半开纵25厘米,横11-16.5厘米不等。卷首标题“法帖第六,王羲之书一”,卷末有“淳化三年壬辰岁十一月六日,奉圣旨模勒上石”篆书题记。卷中有朱氏边跋七则。鉴藏印有“吴正志印”、“黄晟东曙之印”、“桐轩主人藏书画记”、“王孝禹收藏记”、“翼盦审定金石书画记”等13方。

第八卷,存22开,每半开纵25厘米,横14厘米。卷首标题“法帖,晋王羲之(草书)”与他本不同。卷末有淳化三年篆书题记。纸色微黄莹润,拓墨深沉匀净。且首尾一贯,在3册中最为整齐精神。卷中有朱氏边跋二则。鉴藏印有“徵仲父”、“文彭之印”、“吴之矩”、“桐轩主人藏书画记”、“铜梁王孝玉家藏金石书画印”、“翼盦鉴藏”等14方。

关于《泉帖》的著录除上文已举者外,主要有:明范大澈《碑帖纪证》、朱存理《铁网珊瑚》,清王弘撰《砥斋题跋》、孙承泽《闲者轩帖考》、钱泳《履园丛话》、沈曾植《寐叟题跋》,近代张伯英《小来禽馆帖跋》,现代林志钧《帖考》、王壮弘《帖学举要》等。

淳化阁帖

内府

职官名,见《周礼·天官》,执掌贡赋货藏,以供邦国之用。后泛指皇家府库或宫廷。

传奇

传奇:1.小说体裁之一。一般指唐宋人用文言写作的短篇小说。唐传奇多为后代说唱和戏剧所取材,故宋元戏文、诸宫调、元人杂剧等也有称为传奇的。2.指明清以唱南曲为主的长篇戏曲,以别于北杂剧,是宋元南戏的进一步发展。盛于明嘉靖到清乾隆年间。昆腔、弋阳腔、青阳腔等剧种,都以演唱传奇剧本为主。著名作品有《浣纱记》、《牡丹亭》、《长生殿》、《桃花扇》等。

知府

府级行政机构之长官。宋代始置,称“知某府事”,简称“知府”。掌教化百姓,劝课农桑,甄别孝悌,奉行法令条制,宣读赦书,举行祀典,考察属官,赈济灾伤,安集流亡以及赋役、钱谷、狱讼等事。视本府地望高下,或兼留守司公事,或兼安抚使、都总管、巡检等职务,总理本府兵民之政。明代始以知府为正式名称,掌管一府政令,总核所属州县之赋役、诉讼等事,汇总于布政司、按察司。清之各府,以冲、繁、疲、难四字分定等第,划为最要缺、中缺、减缺。各府调补知府时,有“请旨缺”、“题补缺”、“调补缺”、“留补缺”之分。应升、应补官员也按为官情况划分等第,以求人、缺相宜。

毡蜡

古人以毛毡擦墨,在纸上传拓石碑、刻帖或古器物上的文字。又在拓好的纸上涂蜡,以使墨色光亮,不易脱落。故以“毡蜡”作为拓本的别称,亦作“毡墨”。

夏禹

传说中我国原始社会中最后一个部落联盟首领。姓姒,名文命。原为夏后氏部落首领,因治洪水有功,承舜禅位。

智果

智果(生卒年不详),隋代永兴寺僧人。会稽(今浙江绍兴)人。工书法,与智永同寺,尝谓永师云:“和尚得右军肉,智果得右军骨”。其书法取瘦劲之势,隋炀帝甚喜之。隶、行、草书皆工,后人评其书云:“智果书合处不减古人,然时有僧气。”

王羲之

王羲之(303—361年),东晋书法家,字逸少,琅琊临沂(今山东临沂)人,居会稽山阴(今浙江绍兴)。出身名门,官至右军将军、会稽内史,故又称“王右军”。他早年以卫夫人(铄)为师,草书学张芝,正书则取法钟繇,又博览秦汉篆隶碑刻名迹,自出机杼,创出妍美流变的书体,取代了以往古拙质朴的书风,自成一家。评者谓其草书浓纤折衷,真书势巧形密,行书遒媚劲健,千变万化,而体势自然。对我国书法艺术的发展具有继往开来的巨大贡献,对日本书法界也有深刻影响.有“书圣”之誉。所书《兰亭序》尤脍炙人口,被称为天下第一行书。传世唐代摹本有《兰亭序》《快雪时晴帖》《丧乱帖》《寒切帖》《平安何如奉橘》三帖、《上虞帖》等,刻本有《乐毅论》《十七帖》以及唐僧怀仁集王书的《圣教序》等。

文彭

文彭(1498—1573年),明代篆刻家、书画家。字寿承,号三桥,长洲(今苏州)人。文徵明长子。精研六书,又汲取秦汉玺印营养,其篆刻风格质朴典雅,篆法方折浑厚,章法疏朗清新,对当时和后世文人篆刻流派的创作有极大影响。兼善书法,篆、隶、真、行、草各体皆有很深的功力。亦工绘画,善写墨竹,笔法纵横,得文同三昧。

珊瑚

珊瑚是由生长在海里的一种低级腔肠动物珊瑚虫分泌出来的大量石灰质堆积而成,多呈树枝状,断面有同心层状花纹。其化学成分为碳酸钙,主要以方解石的形式出现,硬度为3.5—4,比重为2.60—2.70。不耐酸碱。珊瑚主要有红、白、绿、紫等颜色,其中以颜色纯正的红珊瑚为上品。

珊瑚质地细腻柔韧坚实,可用来雕刻工艺品或镶嵌首饰,还可入药。在亚洲,珊瑚的主要产地在日本到台湾一线海域,海南岛及西沙群岛亦有出产。

清代,一、二品官员的顶戴都是用红珊瑚制成。

钱泳

钱泳(1759—1844年),字立群,号梅溪、梅花溪居士、台仙等,金匮(今属江苏无锡)人。能诗,工书法,尤精隶书,取法汉、魏,又精于镌刻碑版,曾缩临汉碑、唐碑刻行于世。亦工绘画。著有《履园丛话》等书。

王弘撰

王弘撰(1622—1702年),华阴人,字文修,一字无异,号太华山史。监生,博学工书,对书画金石精鉴别。持反清复明之志,康熙十七年荐博学鸿词,坚辞不就。世居华山,有读易庐,著《易象图述》、《山志》、《砥斋集》等。顾炎武称王弘撰为“关中声气之领袖”。

孙承泽

孙承泽(1592—1676年),字耳北,一作耳伯,号北海,又号退谷,山东益都(今山东寿光县)人。明崇祯进士,官给事中。李自成克北京,任四川防御使。入清,官至吏部左侍郎。富收藏,精鉴别书画,其常用鉴藏印记有“孙承泽印”、“退谷老人”、“北平孙氏砚山斋图书”、“北海孙氏珍藏书画印”、“长宜子孙”等。著有《庚子销夏记》八卷,为其所藏书画的著录书。此书所录以题跋为详,间有议论与考证,鉴裁精审,评论独到,为学者所重。另有《春明梦余录》《天府广记》等多种著述传世。其常用鉴藏印记有“孙承泽印”、“退谷老人”、“北平孙氏砚山斋图书”、“北海孙氏珍藏书画印”、“长宜子孙”等。

沈曾植

沈曾植(1850—1922年),字子培,号乙盦,晚号寐叟,浙江嘉兴人。生于诗书之家,学识广博,为晚清学者、诗人和书法家。沈曾植书擅各体,尤以草书为佳。初学包世臣,复取法于邓石如,晚年转宗明末著名书法家黄道周、倪元璐,因而其书风始终处于不断变化之中。其书多用方笔,风格挺健峭拔,沙孟海先生评其书曰:“翻覆盘旋,如游龙舞凤,奇趣横生。”

张伯英

张伯英(1871--1949年),江苏铜城人,光绪二十八年(1902年)举思科举人。曾于段祺瑞政府任秘书,后执教北平成达中学。书法独树一帜,碑帖尤精评审,亦富收藏。有《阅帖百卷》等。

《铁网珊瑚》

《铁网珊瑚》,明赵琦美编,约成书于弘治、正德年间。书中著录古今书画名迹,分“书品”十卷、“画品”六卷,按时代记录每件作品的款识和题跋文字,除个别作品外,一般无考证。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫