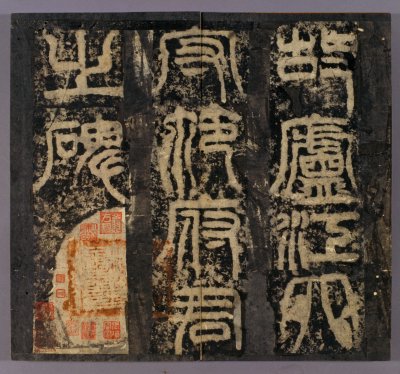

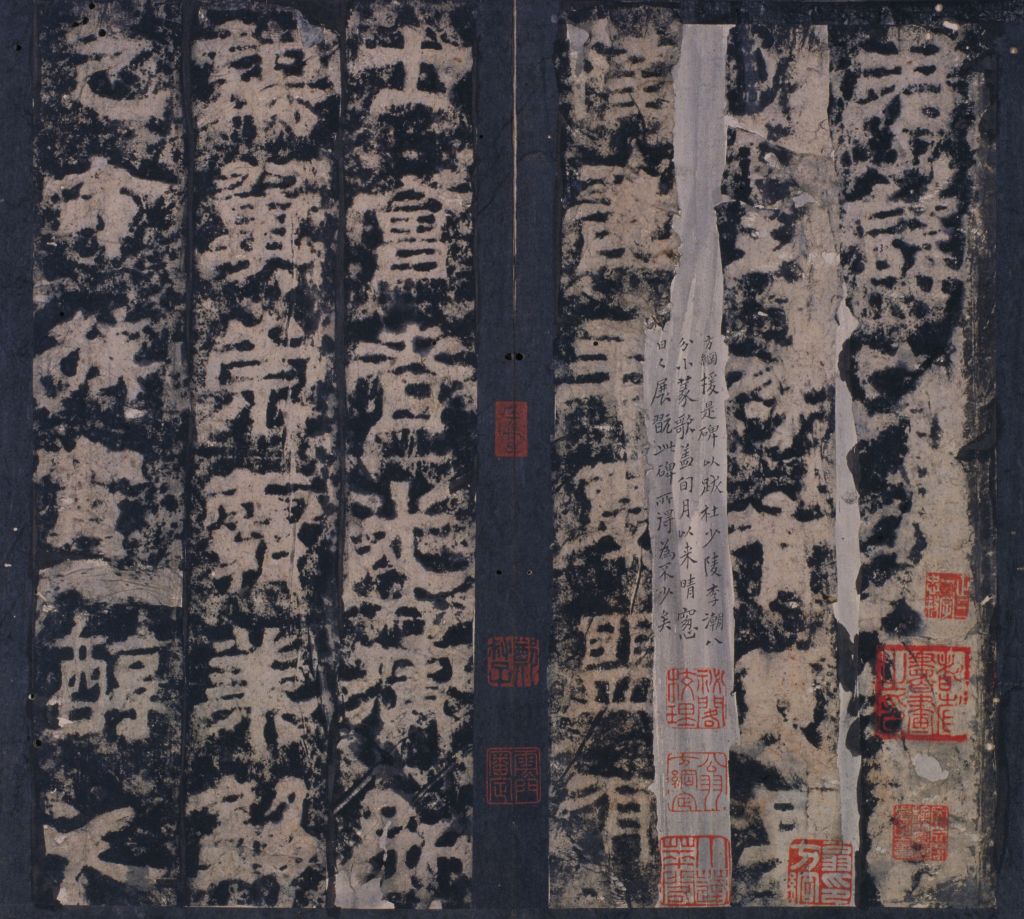

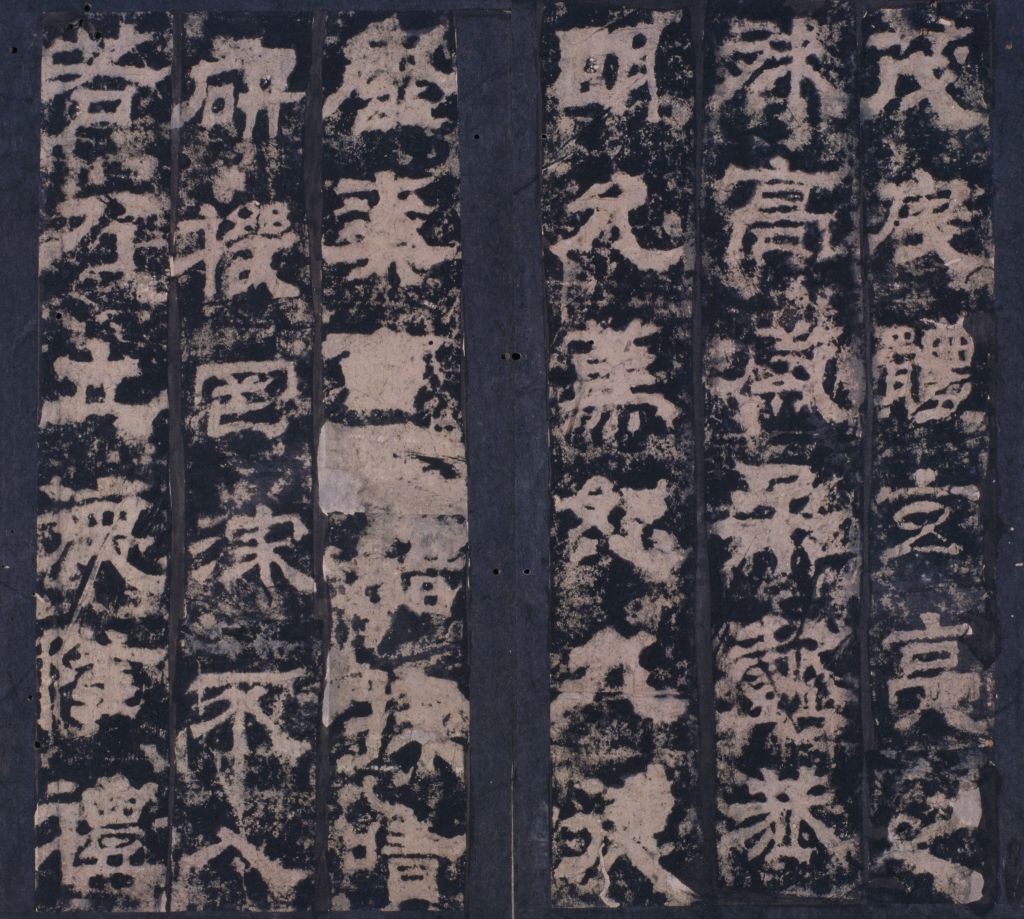

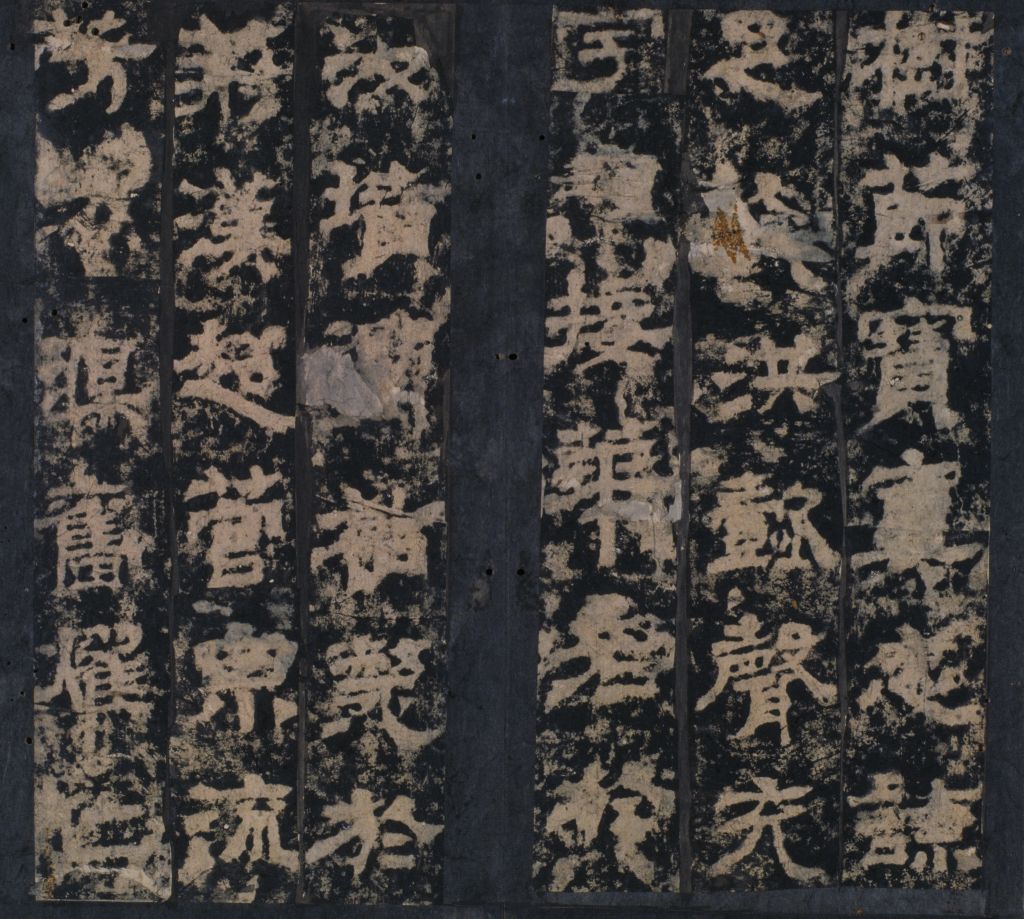

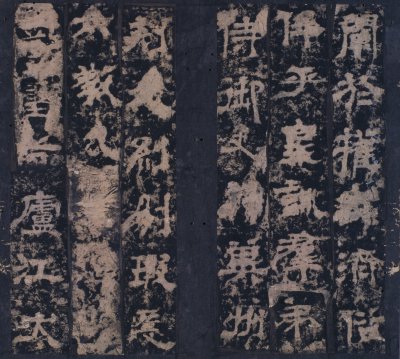

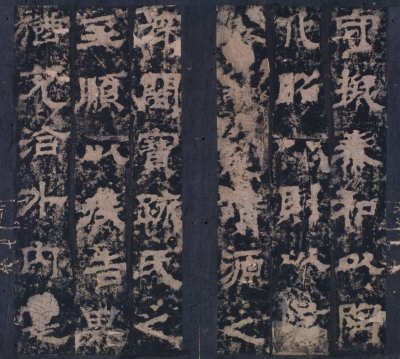

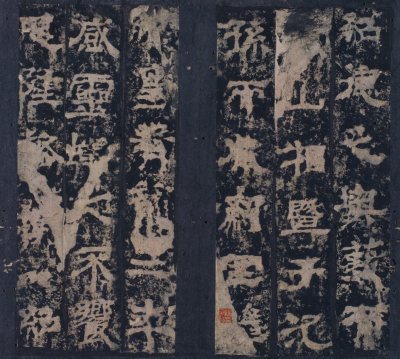

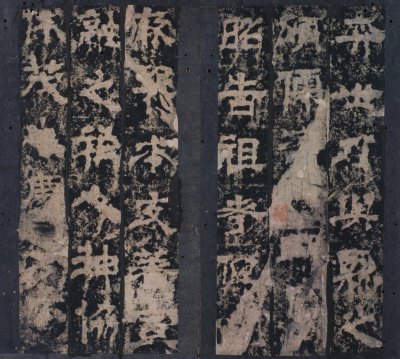

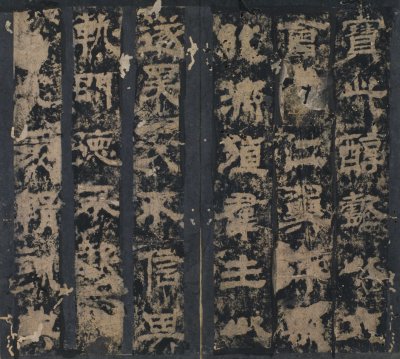

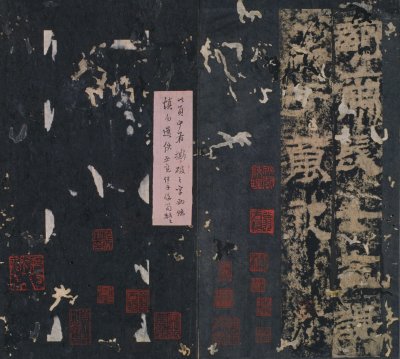

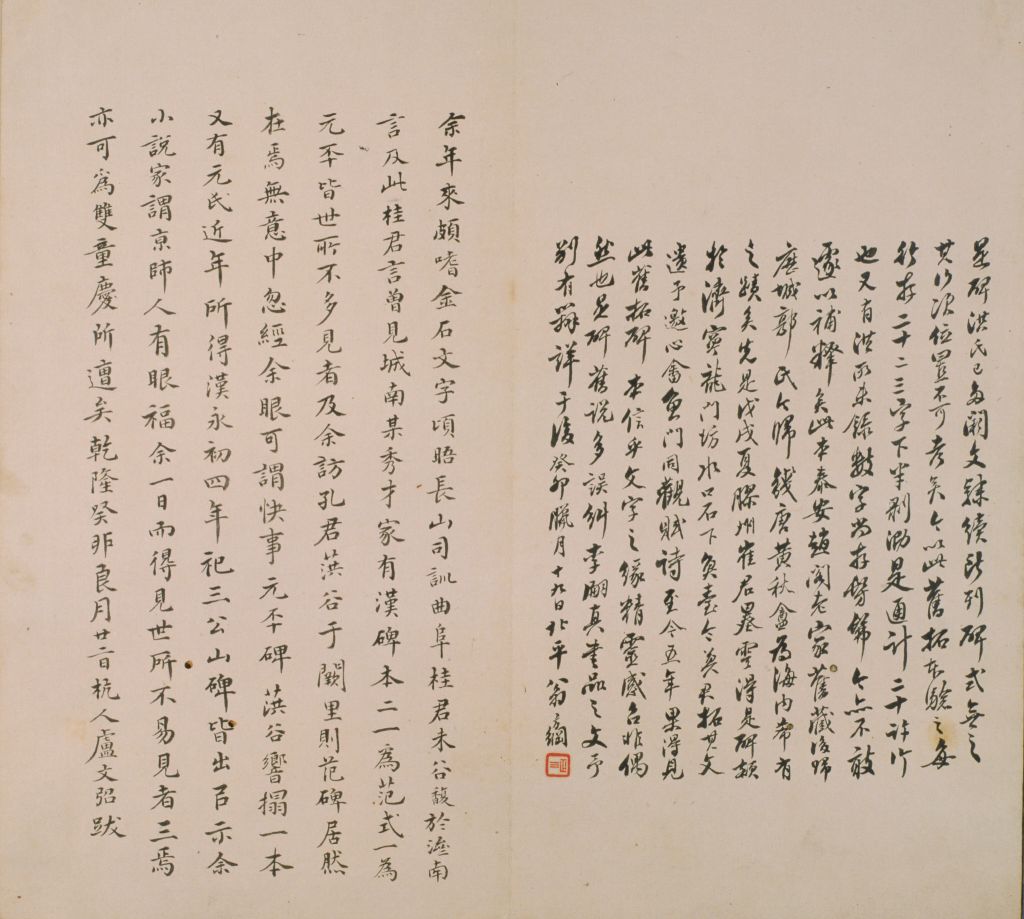

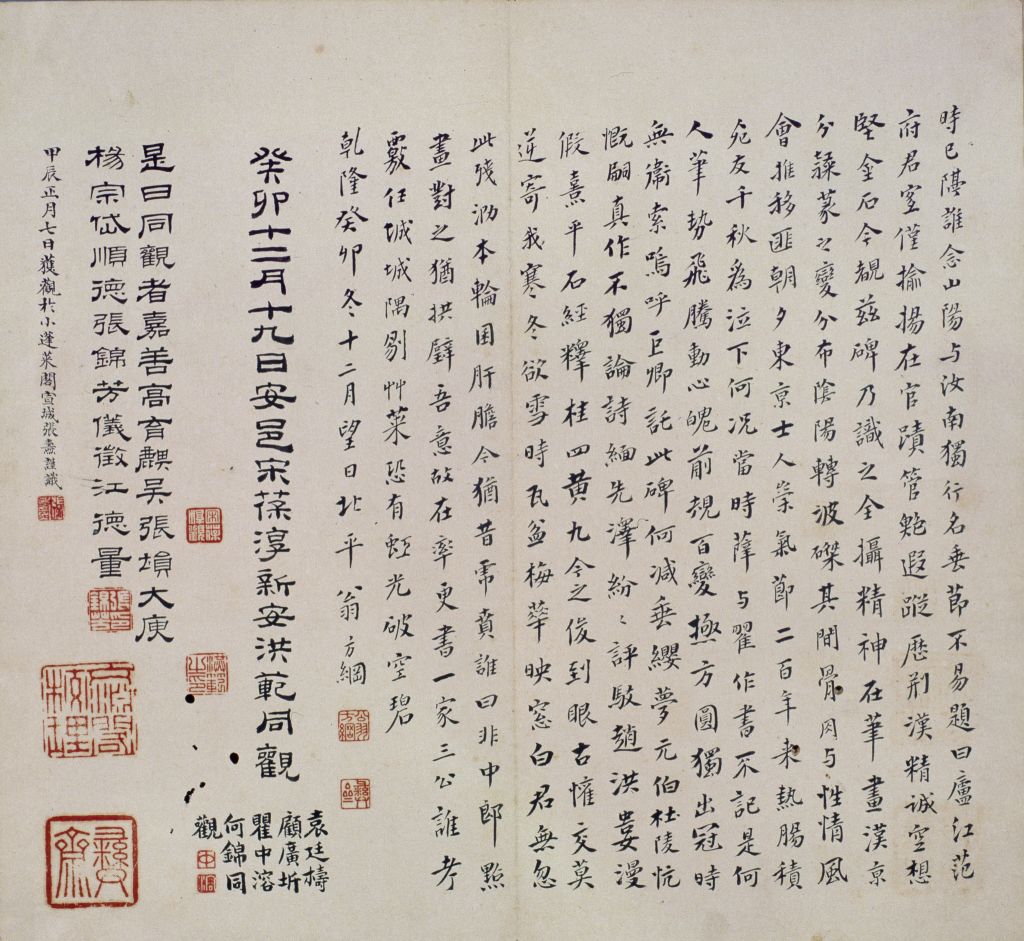

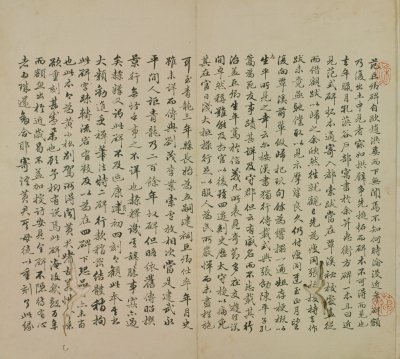

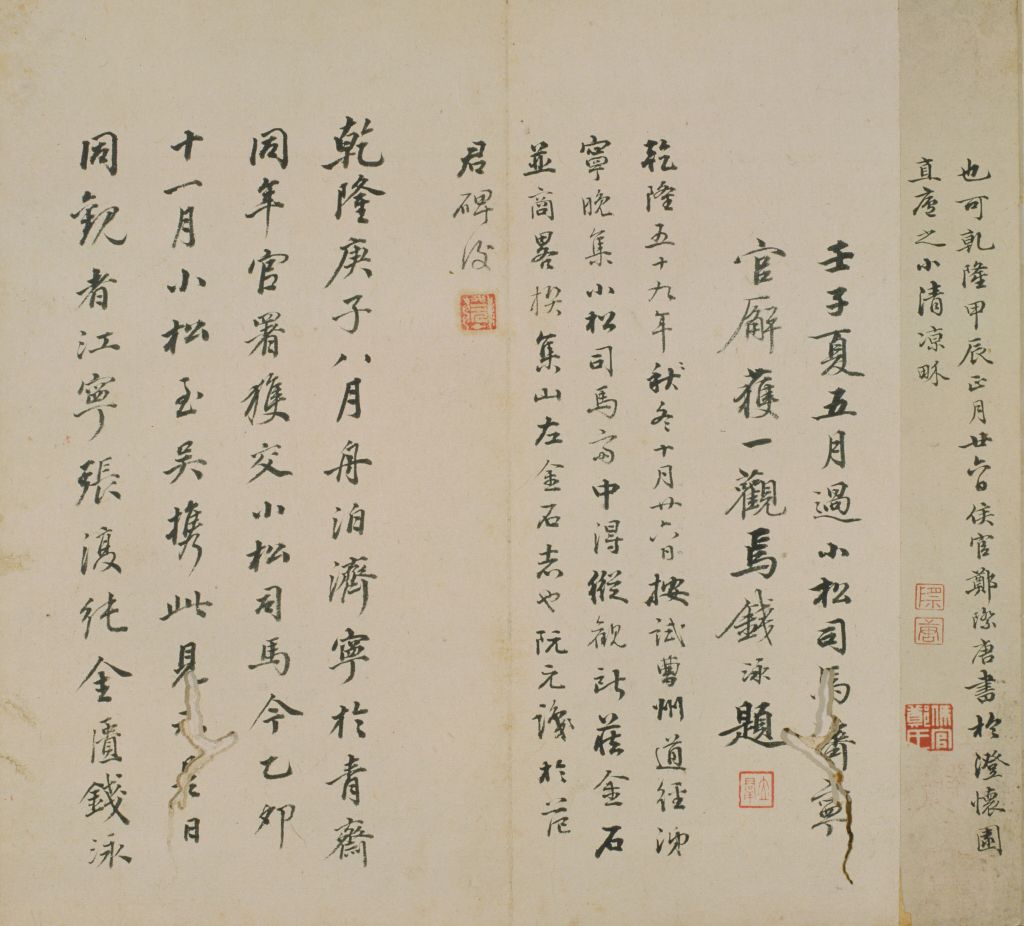

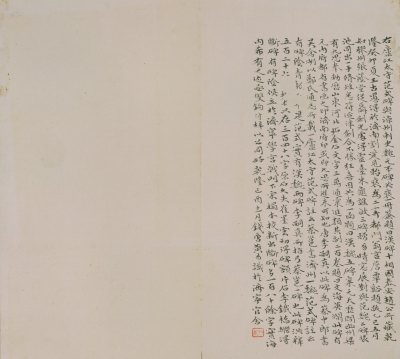

碑原在山东任城,后移至济宁州学。宋以后碑断,没入土中。清乾隆四十一年(1776年),胶州崔氏先得残额于济宁州学西龙门坊水口,李东琪、黄易刻跋于额下。乾隆五十二年(1787年),李东琪复获原碑残石于州学宫戟门下,黄易、李克正又刻跋于碑阴。石今存济宁铁塔寺汉碑群内。

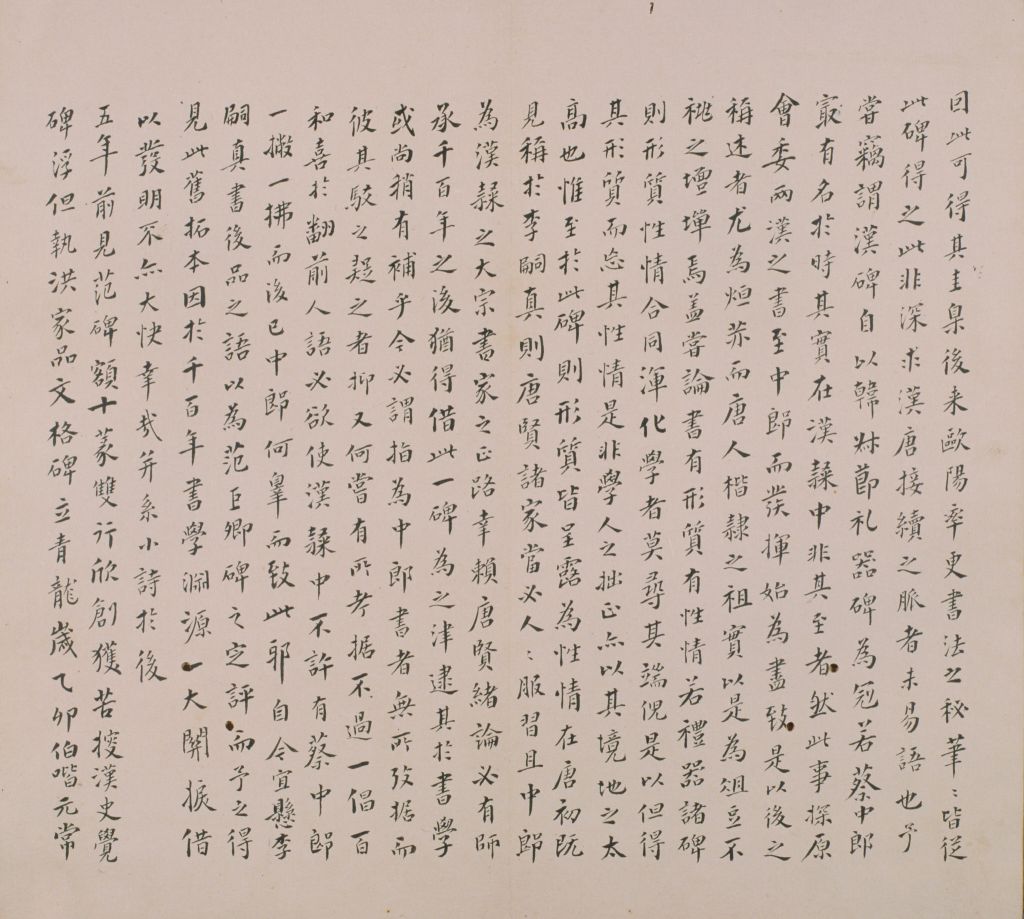

《范式碑》为三国魏著名碑刻之一。此碑书法保留东汉隶书特点较多。李东琪跋云:“片石甚古,讶为汉物。拂拭之,隐隐有隶书数人名。急掘洗之,乃《范式碑》也。”

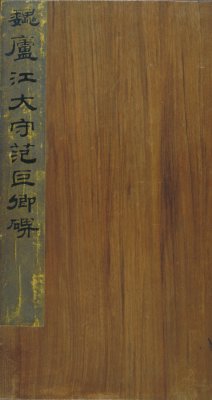

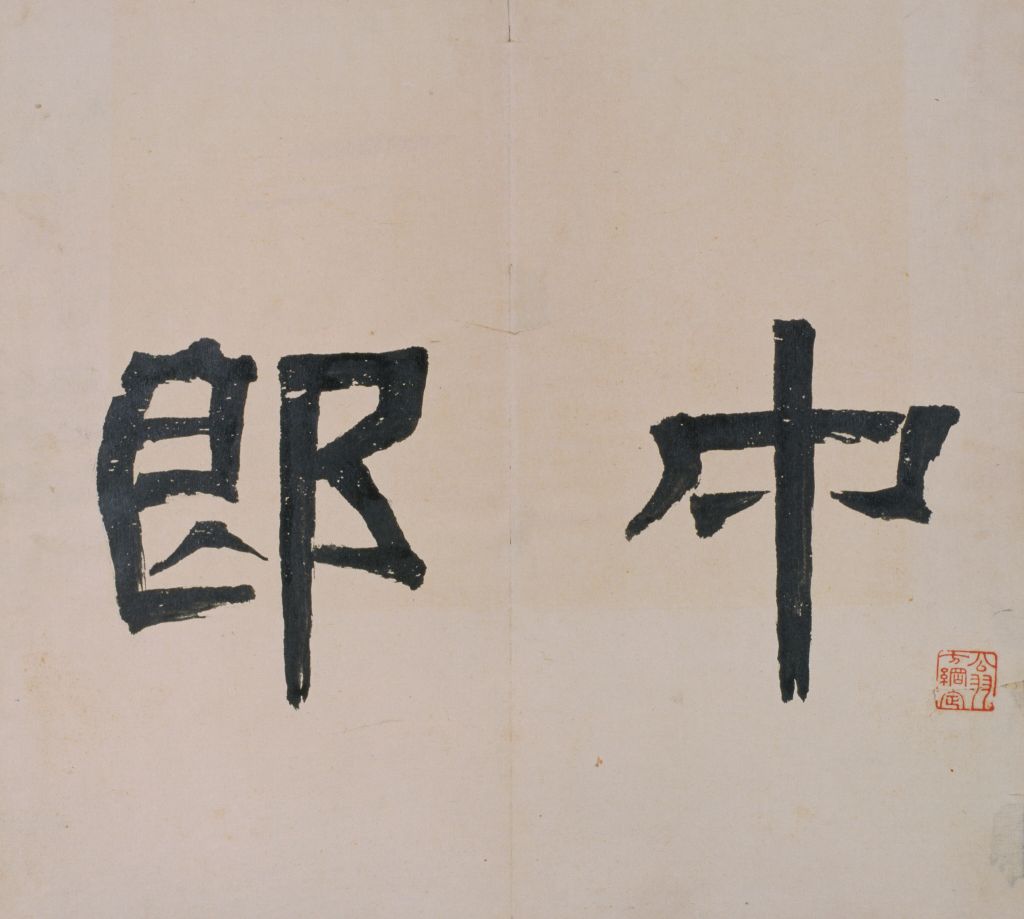

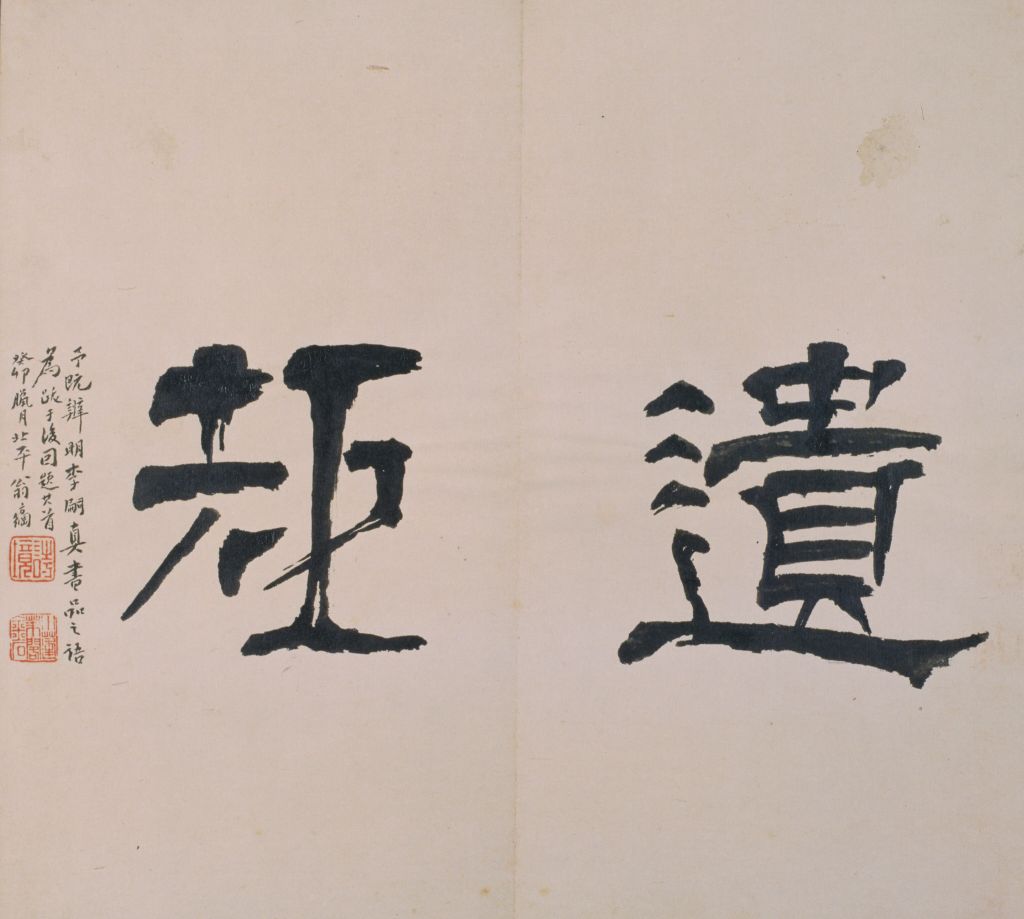

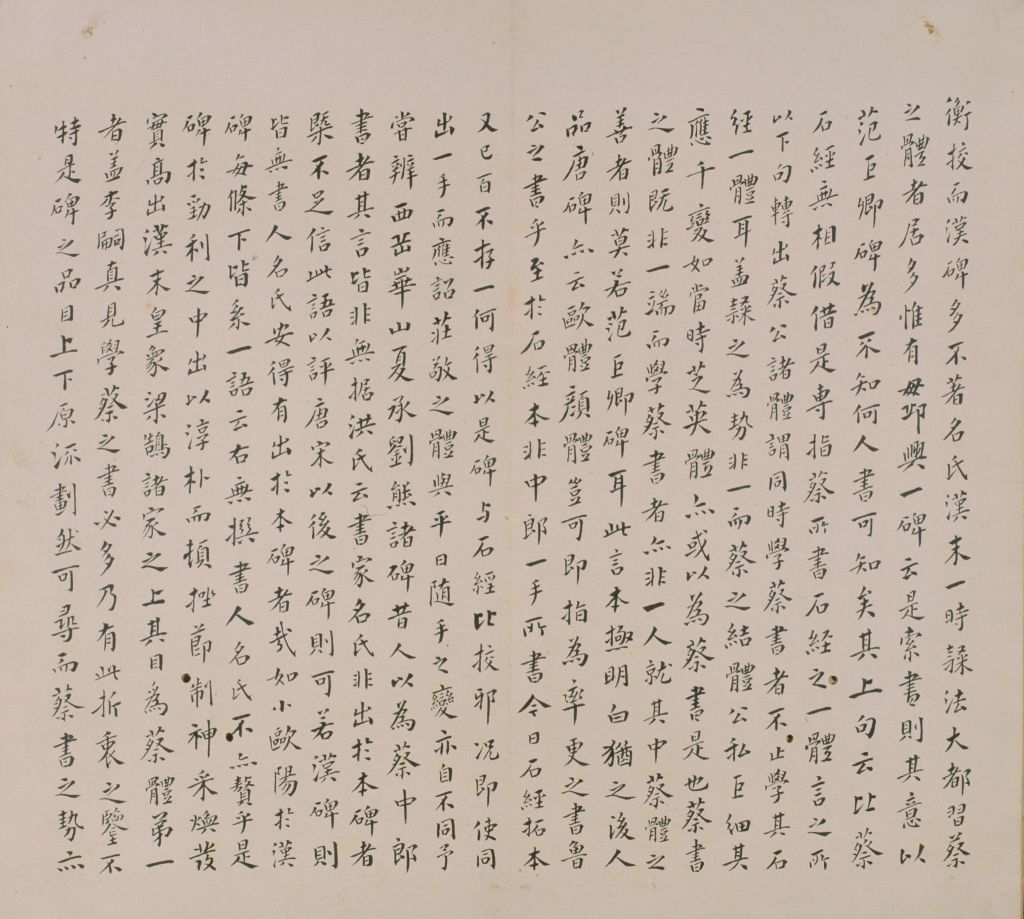

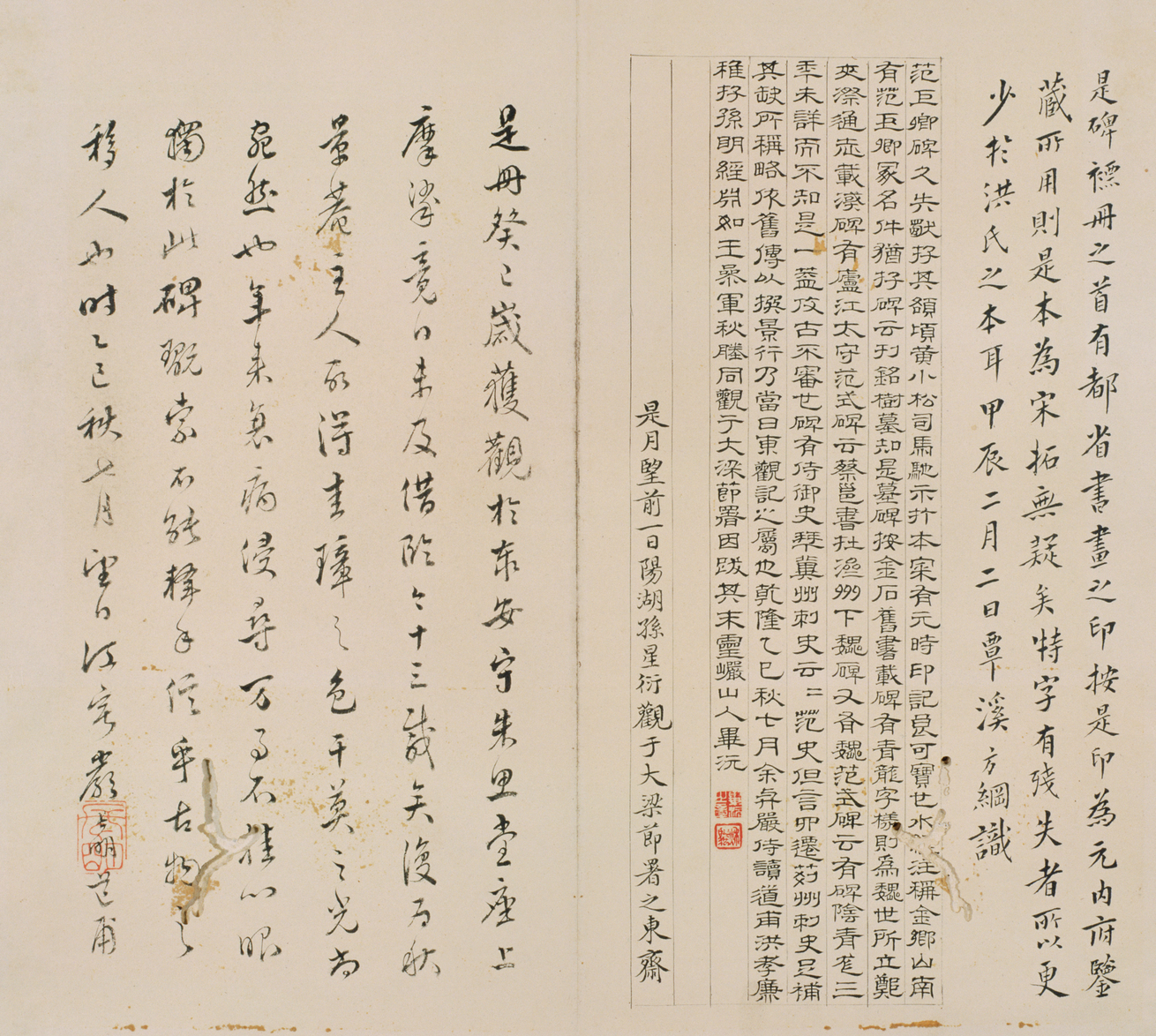

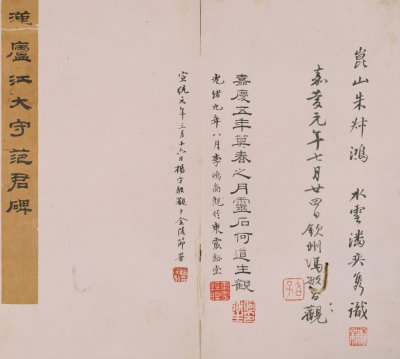

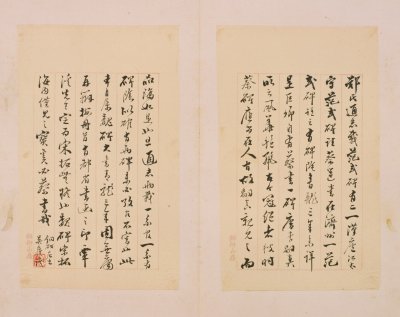

此本为黄易所藏石未入土前之宋拓本,碑文较出土后拓本多180余字。纸墨古旧,字神充足。剪条装册,每页纵34厘米,横17厘米,后幅有盧文绍、翁方纲等题跋,有“翁方纲”、“瞿中溶”等藏印34方。

宋赵明诚《金石录》,清翁方纲《两汉金石记》、王昶《金石萃编》等书著录。

黄易

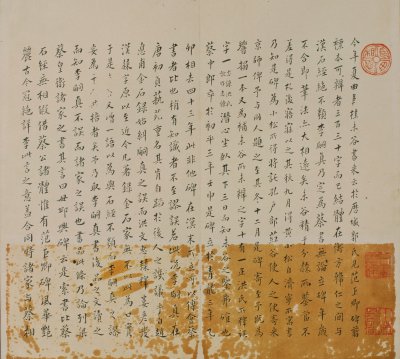

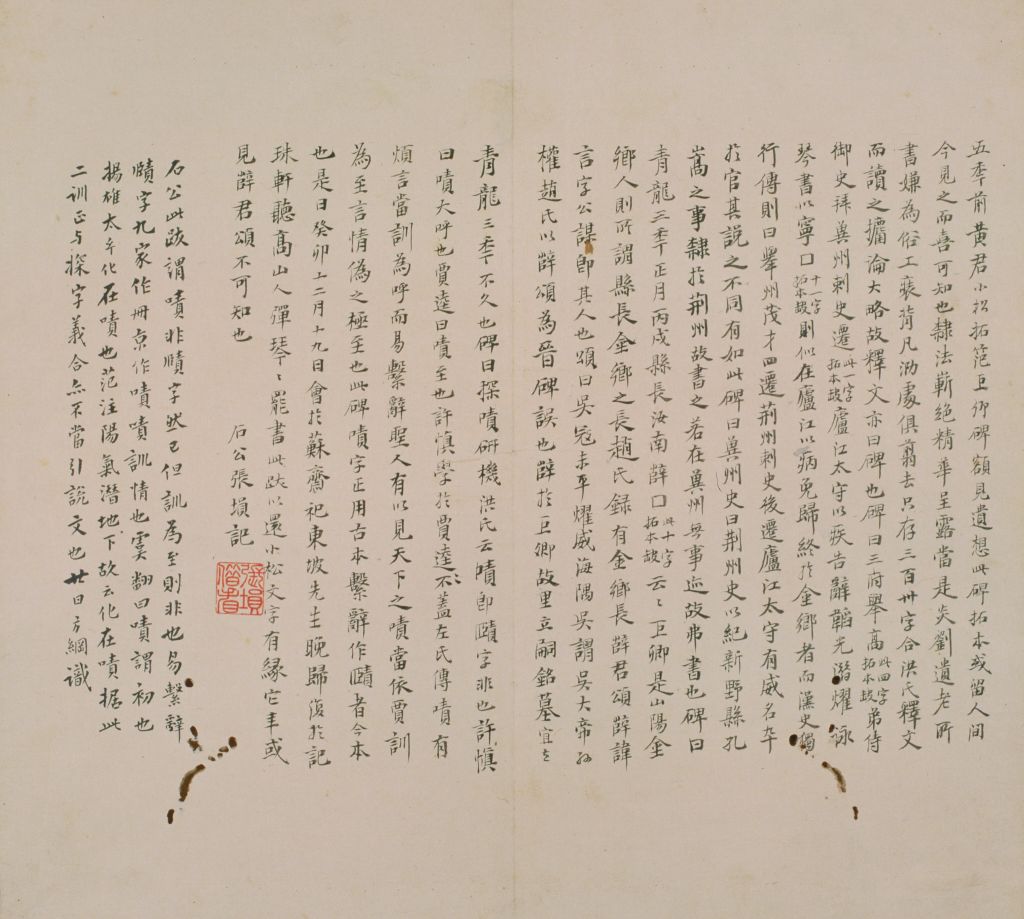

黄易(1744—1802年),书画家、篆刻家,字大易,号小松,又号秋庵主,浙江仁和(今杭州)人。监生,官山东兖州府、济宁运河同知。他的绘画笔墨流畅,潇洒隽永,以山水和花卉为题材的作品有着很高的艺术水平。书法则以隶书擅长。作为著名篆刻家丁敬的学生,他经过努力学习与刻苦钻研,并广泛借鉴书法、碑刻中的表现手法,形成了自己工稳生动的篆刻风格,有"青出于蓝而胜于蓝"之美誉。黄易一生致力于金石碑版的研究,曾经四处寻访存世的残碣断碑,并加以较为全面系统的整理与著录,对我国传统金石学的发展有着积极的意义。与众不同的是,他亲自用画笔将每次寻访古碑的过程都完整地记录下来,绘制成许多作品,当时的艺术家们广为称颂。终年59岁。著有《丁黄印谱》、《小蓬莱阁金石文字》等。

李东琪

李东琪(生卒年不详),清代人,字铁桥,山东济宁人;一作铁樵,长洲(今江苏苏州)人。《济宁州志》曰:“东琪克承父学隶书,尊经阁屏风《圣经》一章,其所书也。远近搜寻古碑,遇有端倪,即与黄同知易肩舆往,向榛莽中剜苔剔蓟,且模且读。”

学宫

旧指学舍。旧方志中常借作门目名,属于学校一类,多载当地学宫的建立、变迁、重建等情况。

翁方纲

翁方纲(1733—1818年),字正三,号覃溪,晚号苏斋,顺天大兴(今属北京市)人。清乾隆十七年(1752年)进士,官至内阁学士。博学,富藏书,工诗文,长于考证金石。书法初学颜真卿,继学欧阳询,旁涉汉隶,自成一格,与刘墉、成亲王永瑆、铁保并称“乾隆四家”。著有《两汉金石记》、《粤东金石略》等。

王昶

王昶(1725—1806年),字德甫,号述庵,又号兰泉,江苏青浦(今属上海市)人。清学者。乾隆年进士,官至邢部右侍郎。好金石之学,收罗商周铜器及历代石刻拓本一千五百余种,编为《金石萃编》一百六十卷。能诗词、古文。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫