古人以毛毡擦墨,在纸上传拓石碑、刻帖或古器物上的文字。又在拓好的纸上涂蜡,以使墨色光亮,不易脱落。故以“毡蜡”作为拓本的别称,亦作“毡墨”。

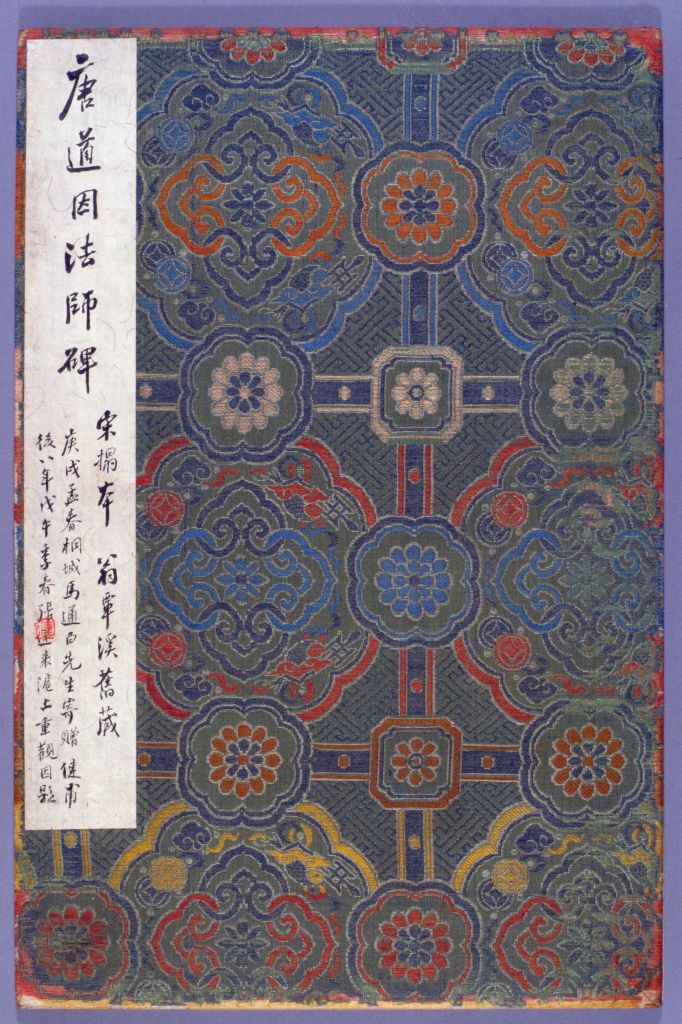

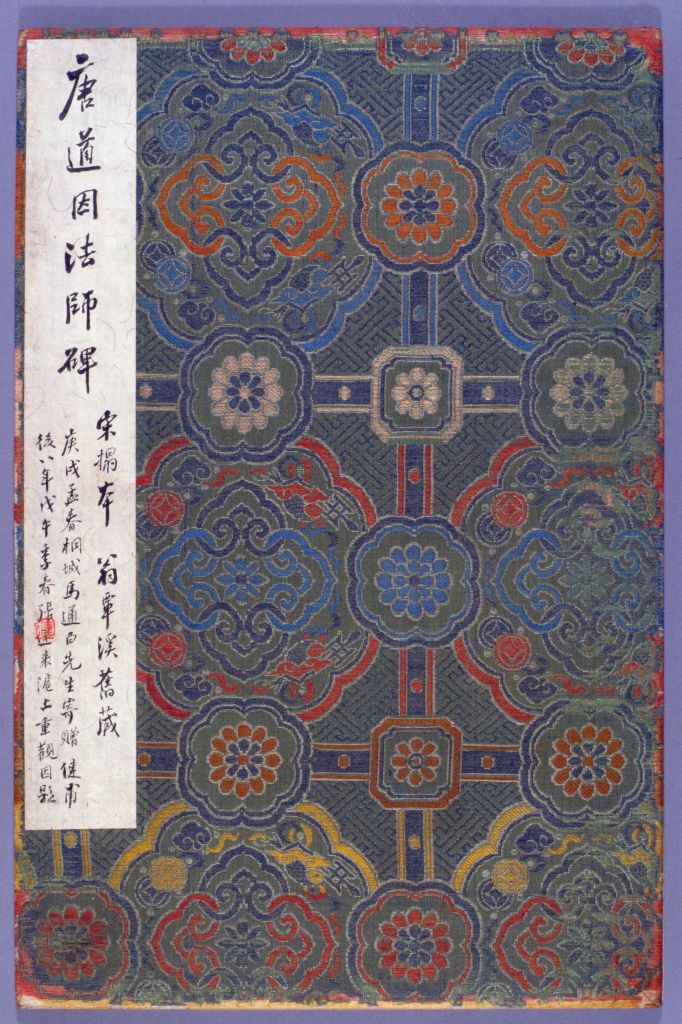

道因法师碑-封面

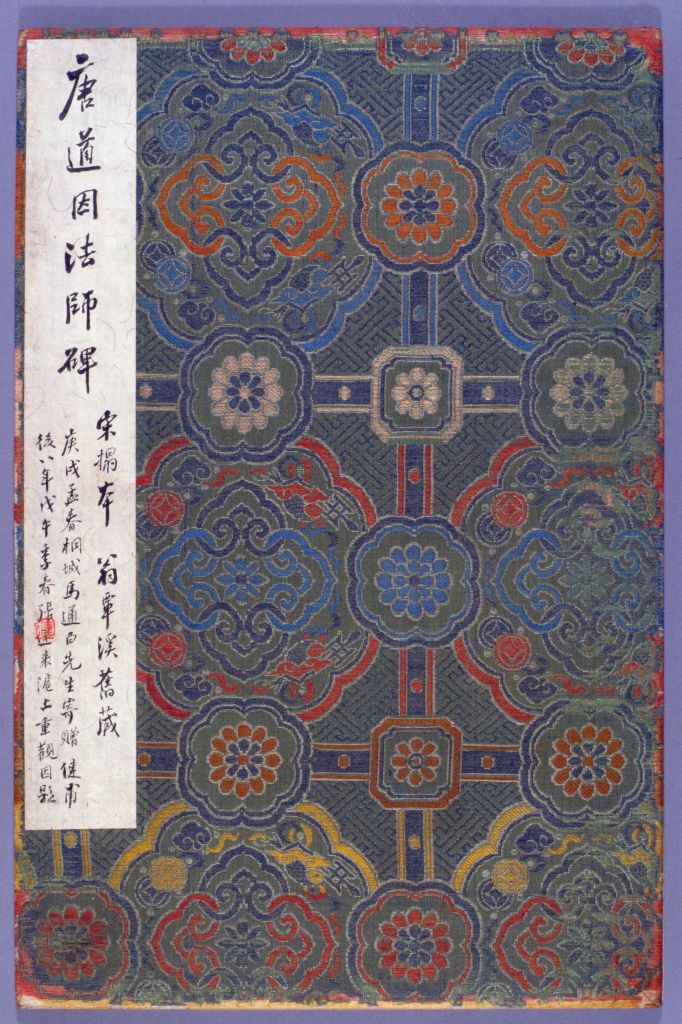

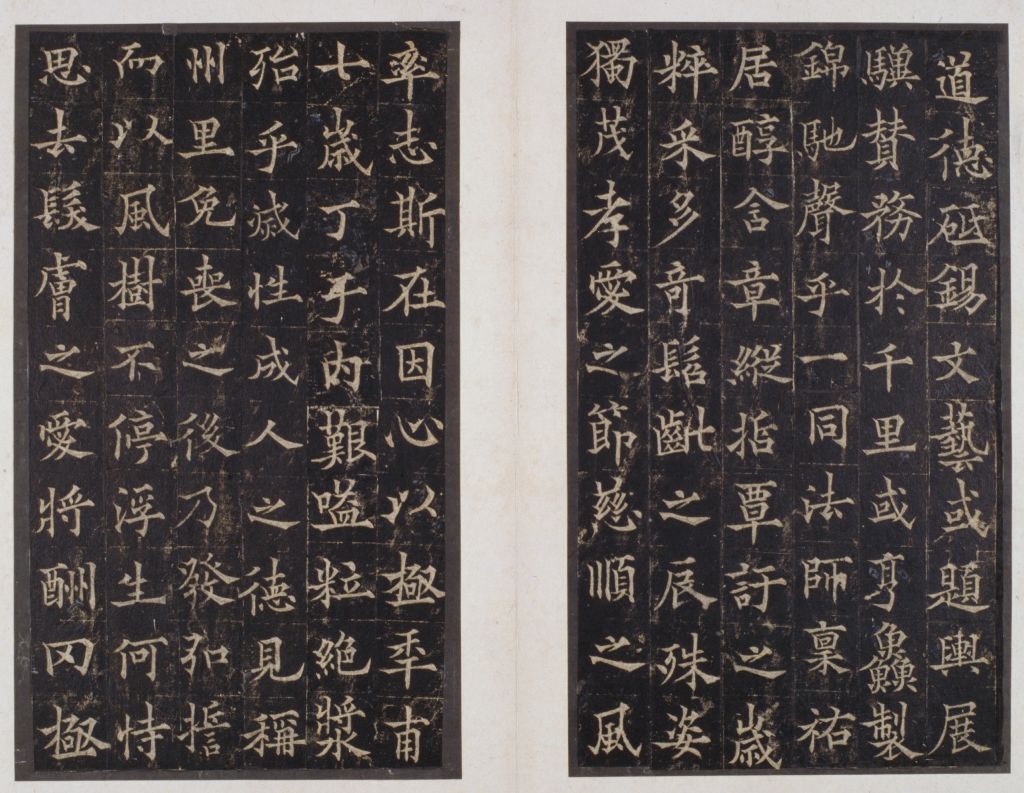

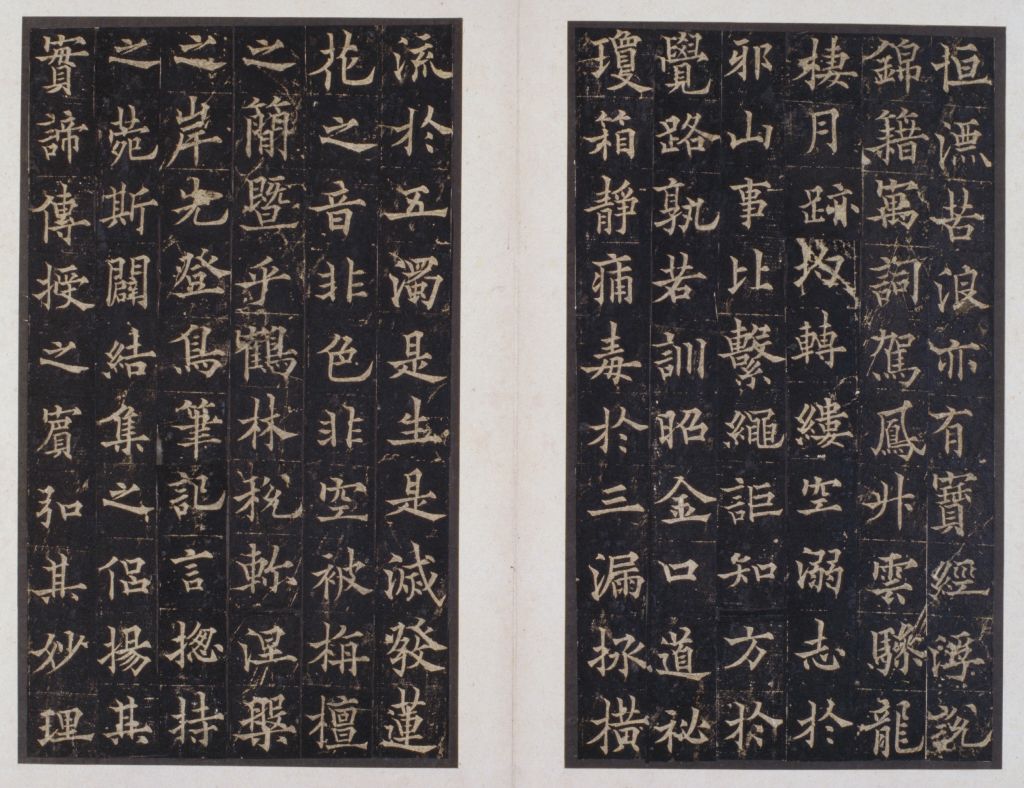

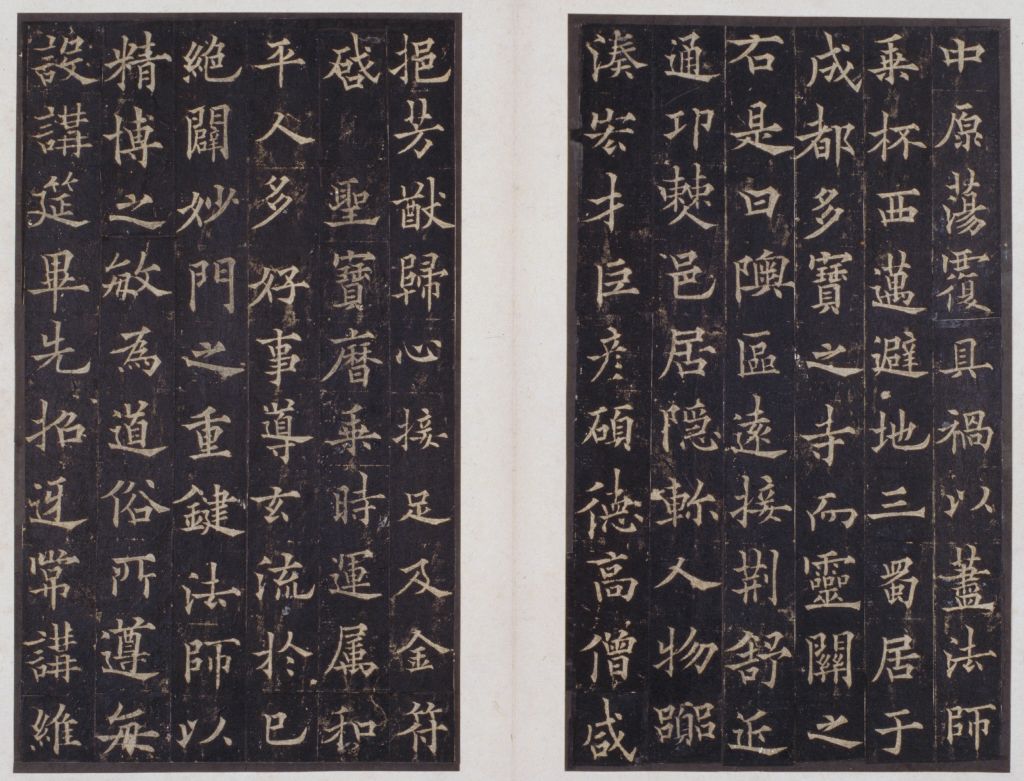

道因法师碑-封面  道因法师碑-碑文之一

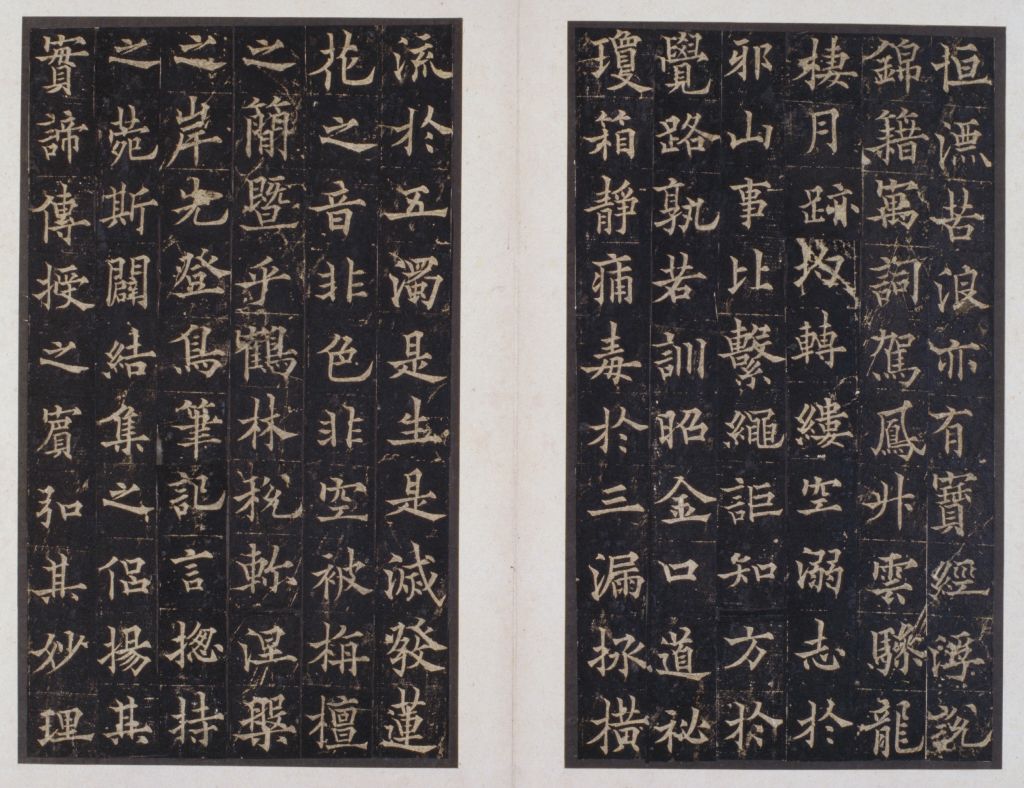

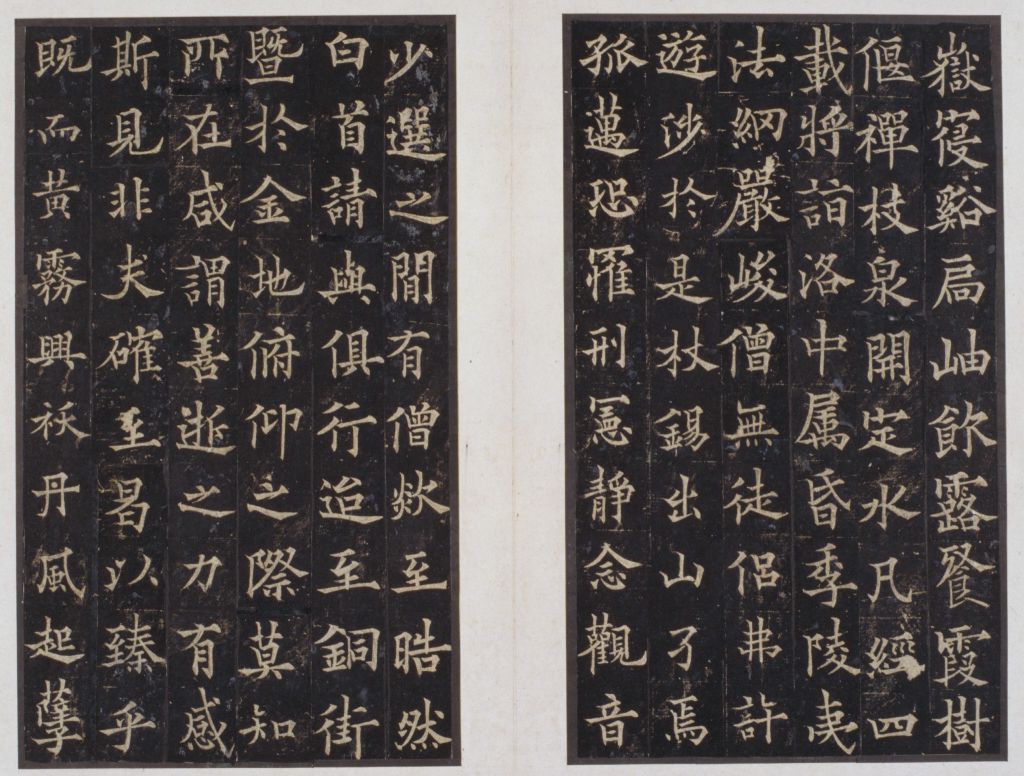

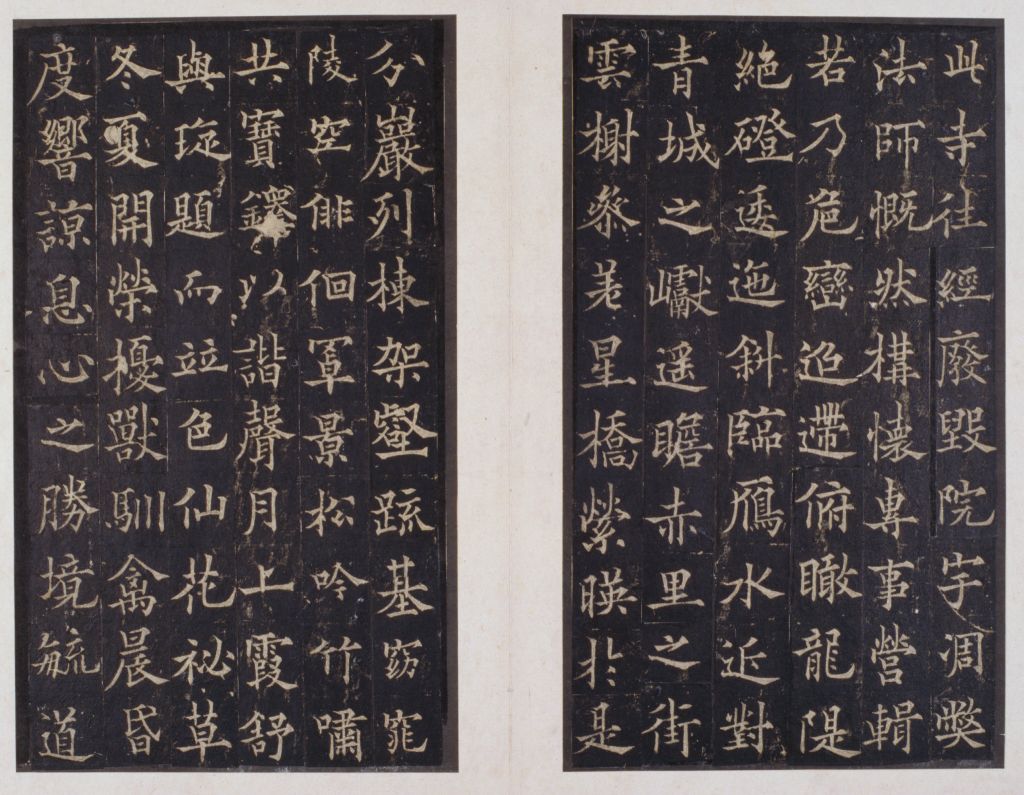

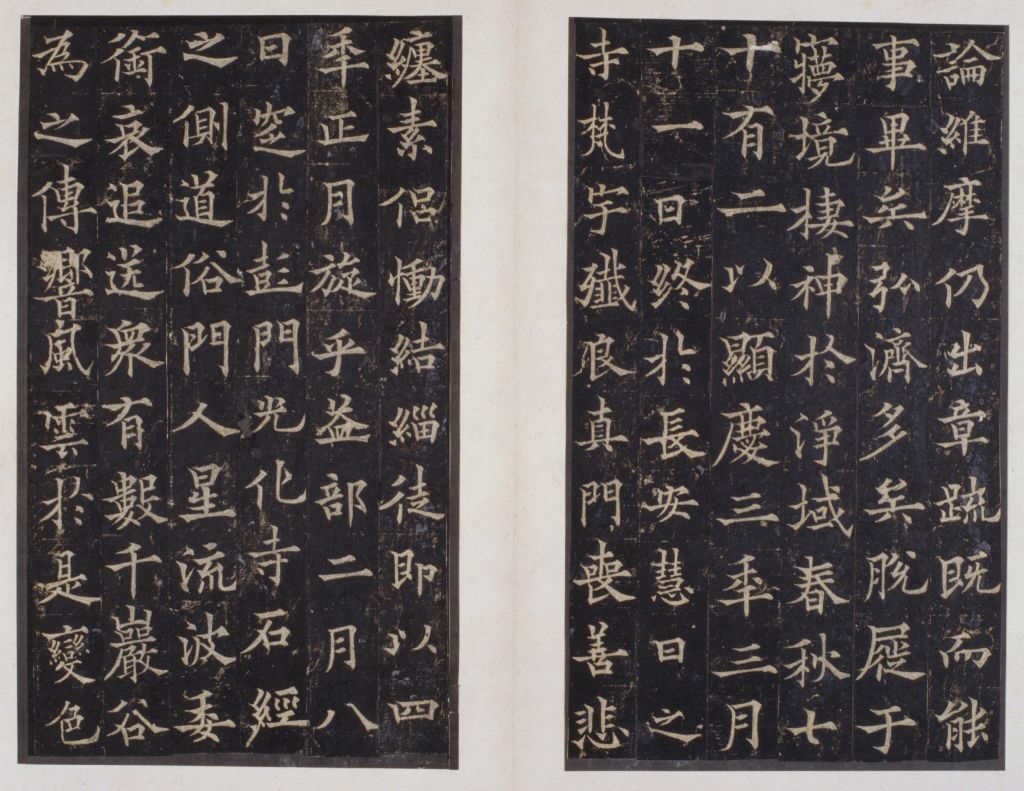

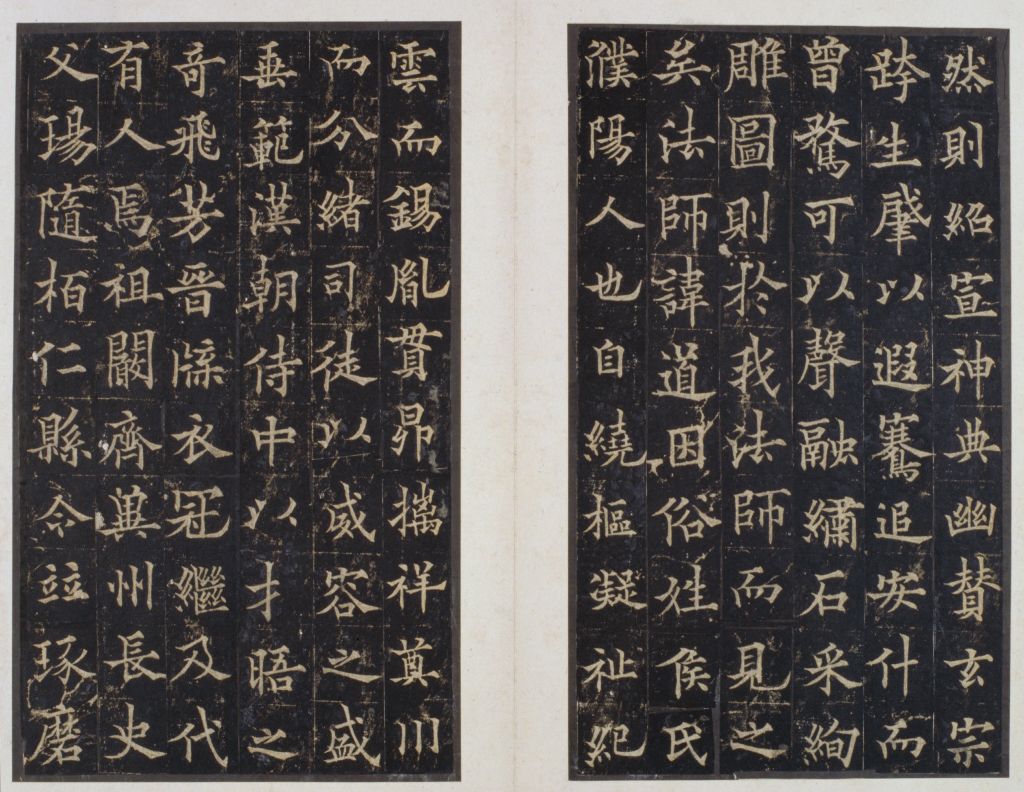

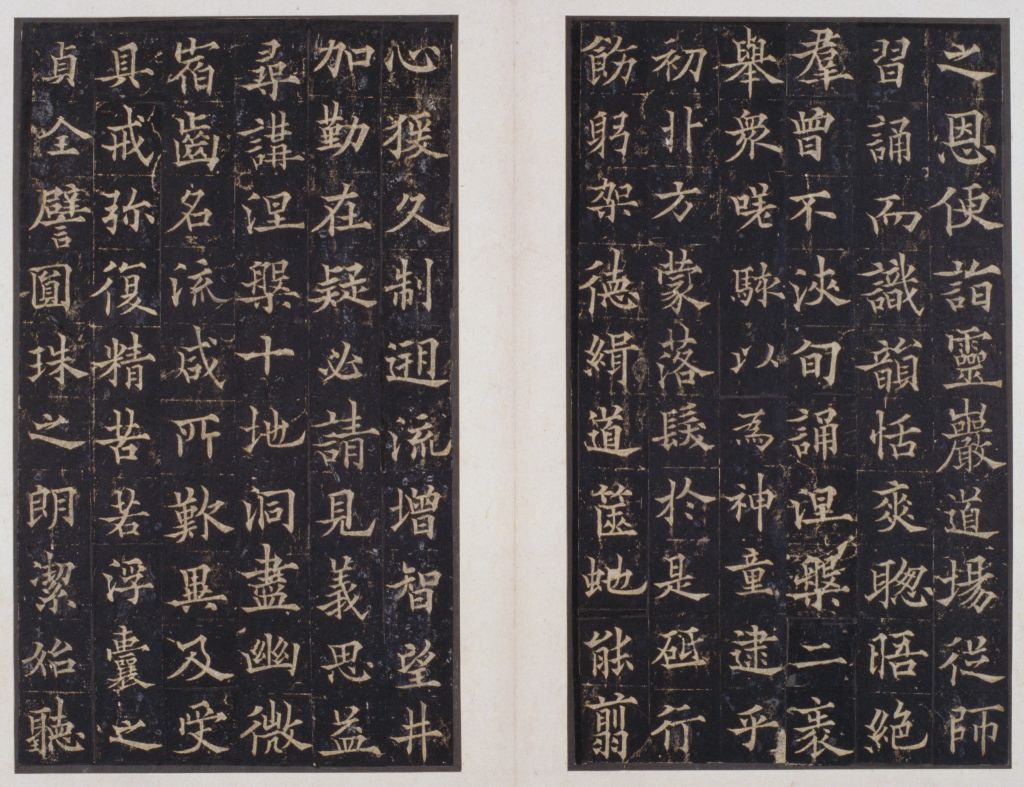

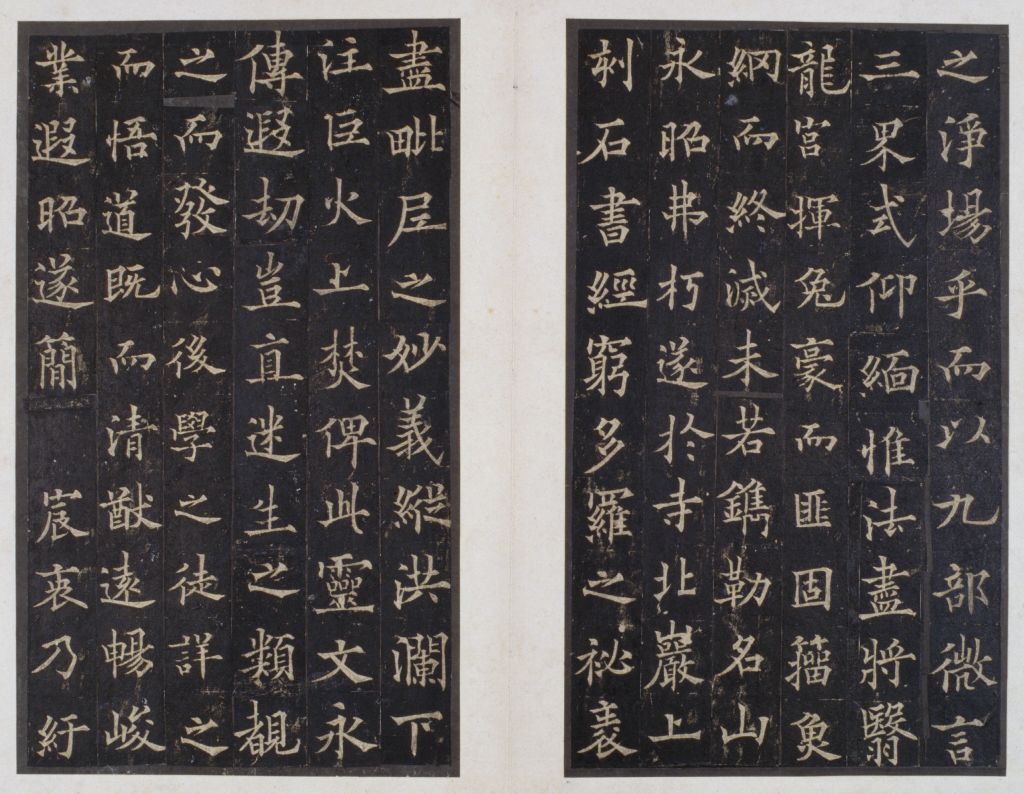

道因法师碑-碑文之一  道因法师碑-碑文之二

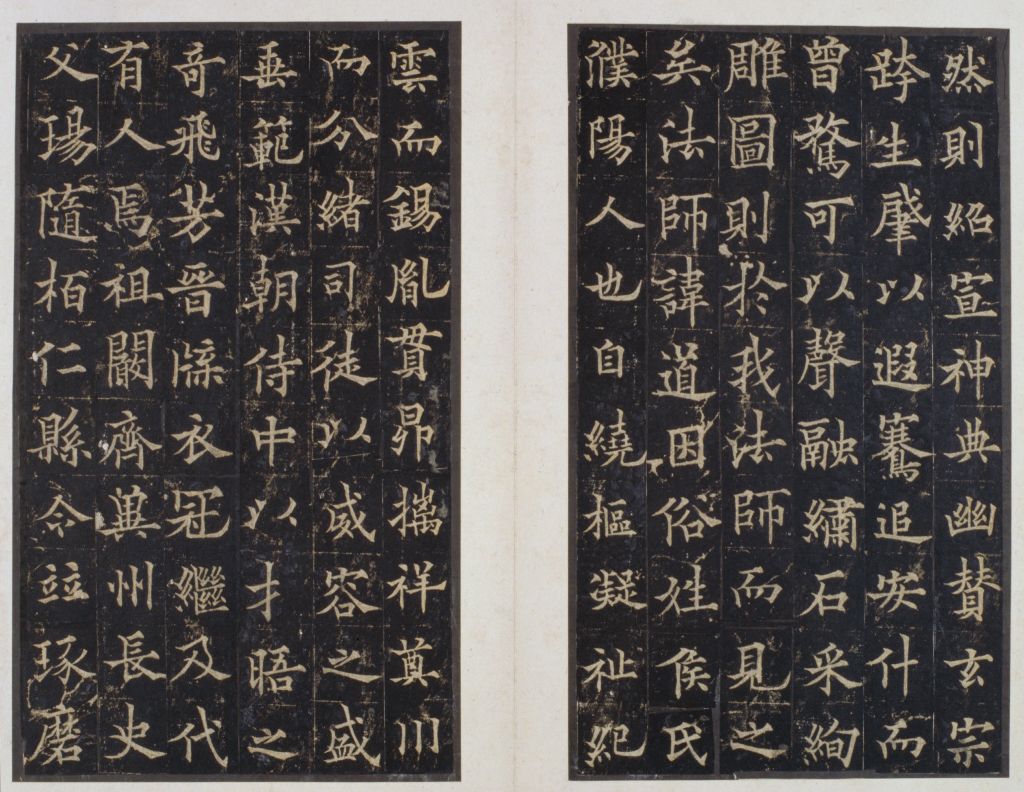

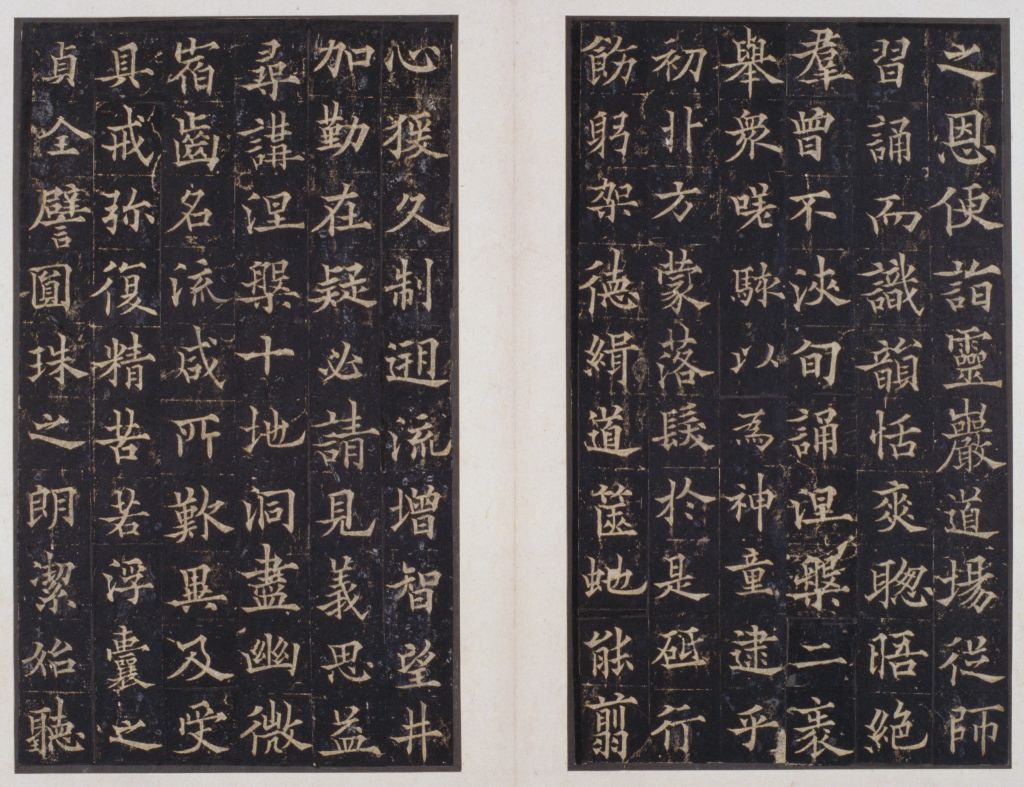

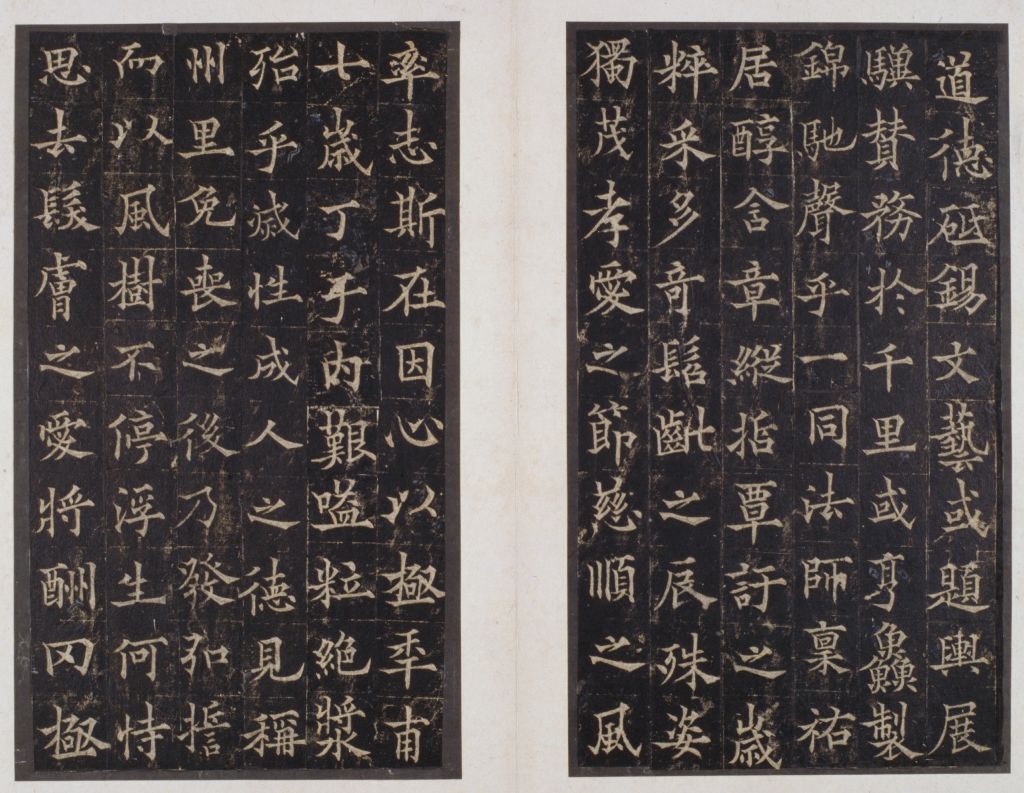

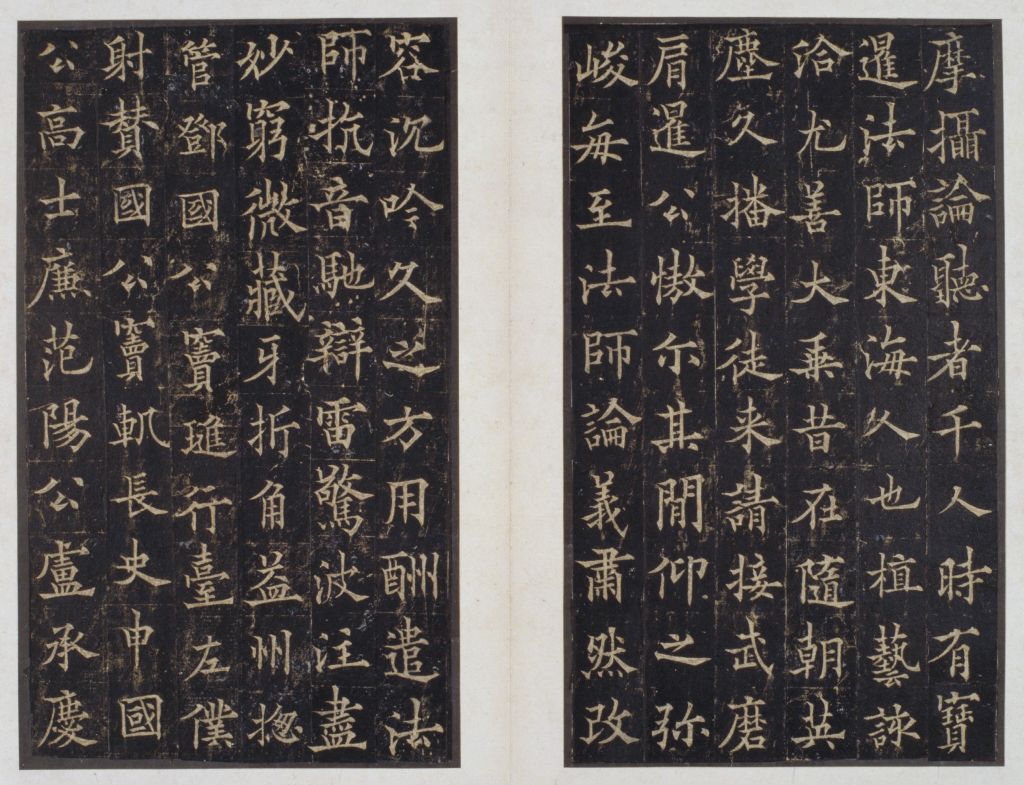

道因法师碑-碑文之二  道因法师碑-碑文之三

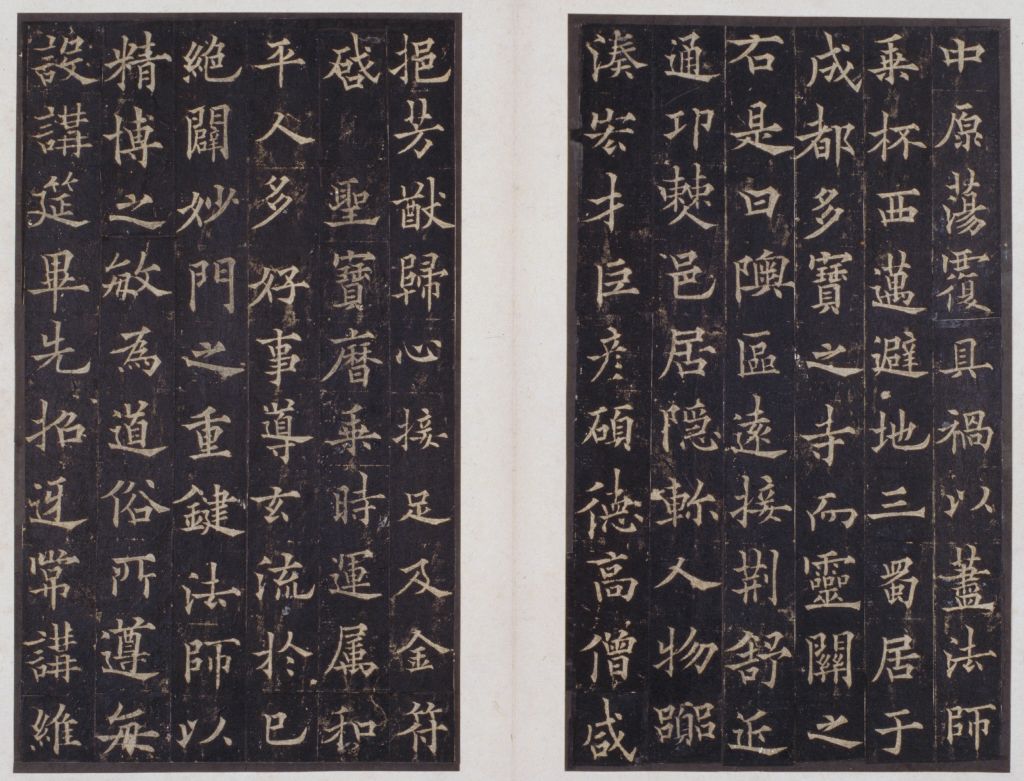

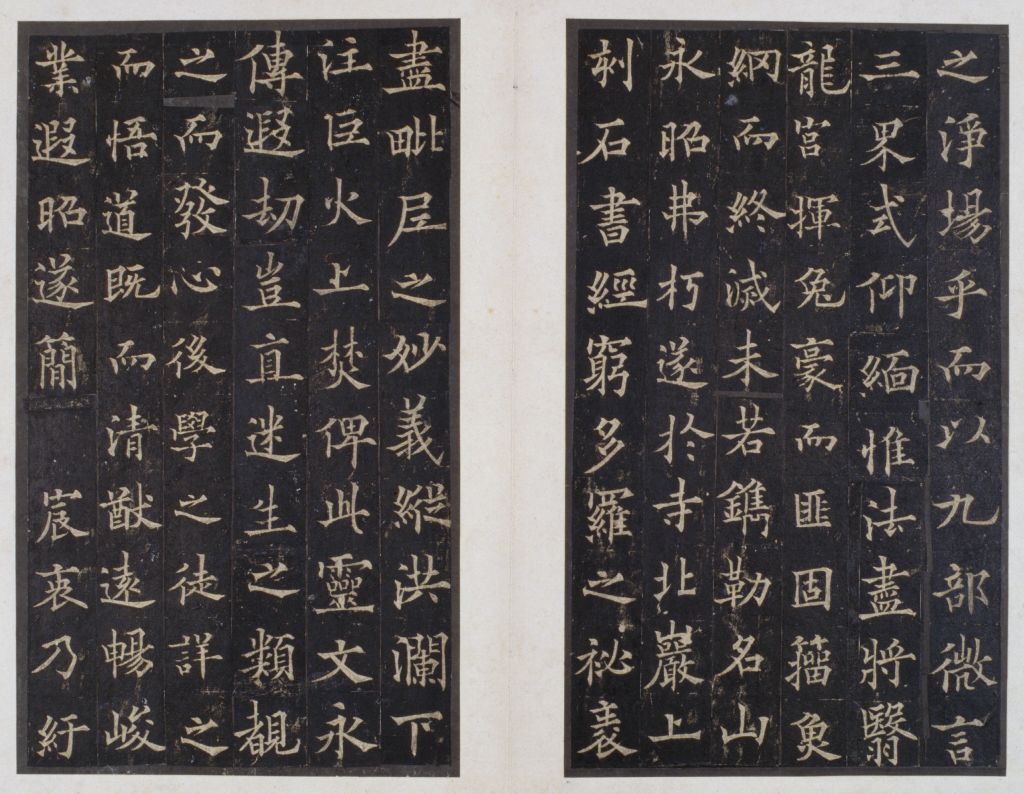

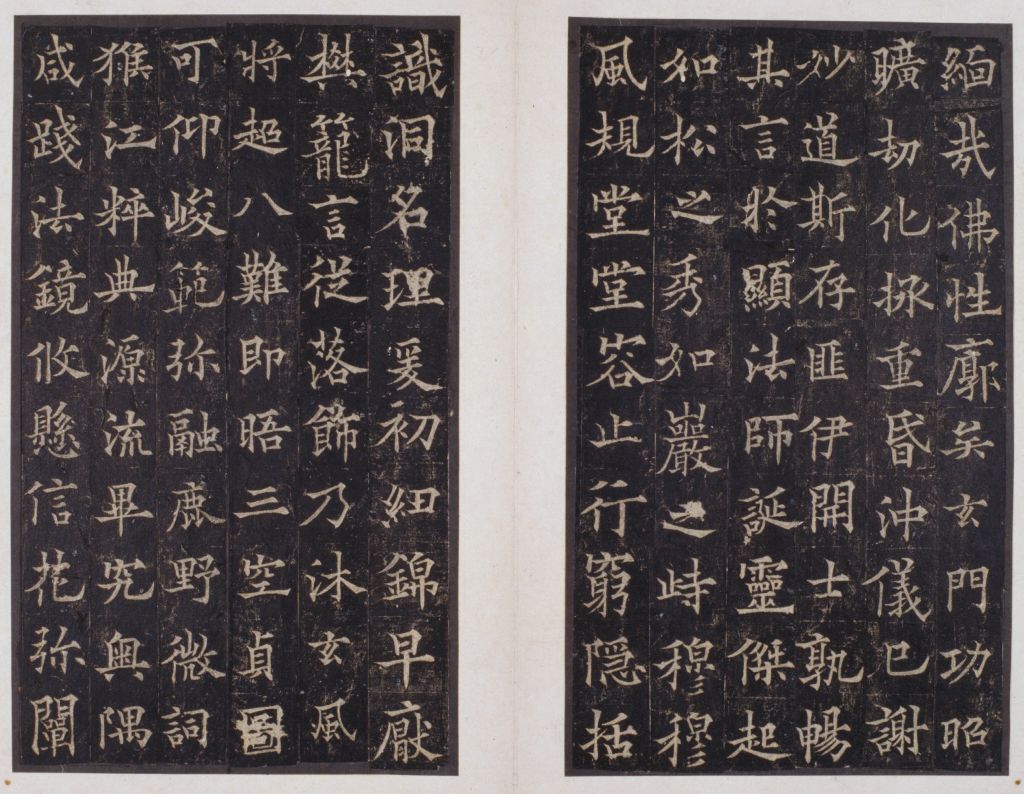

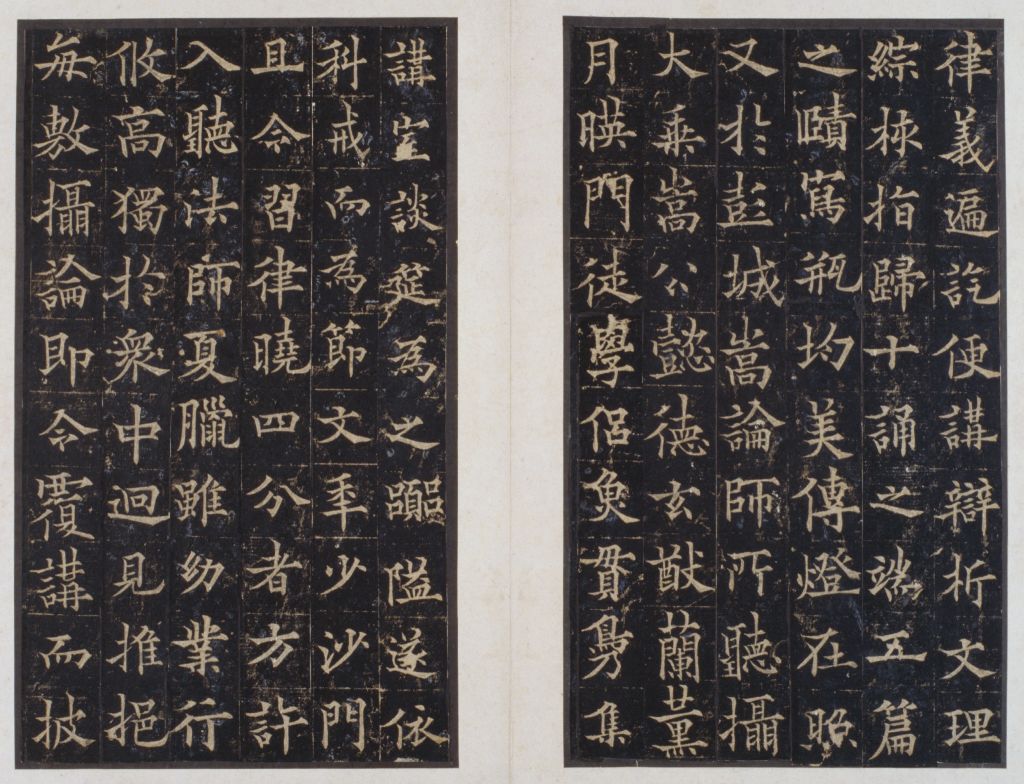

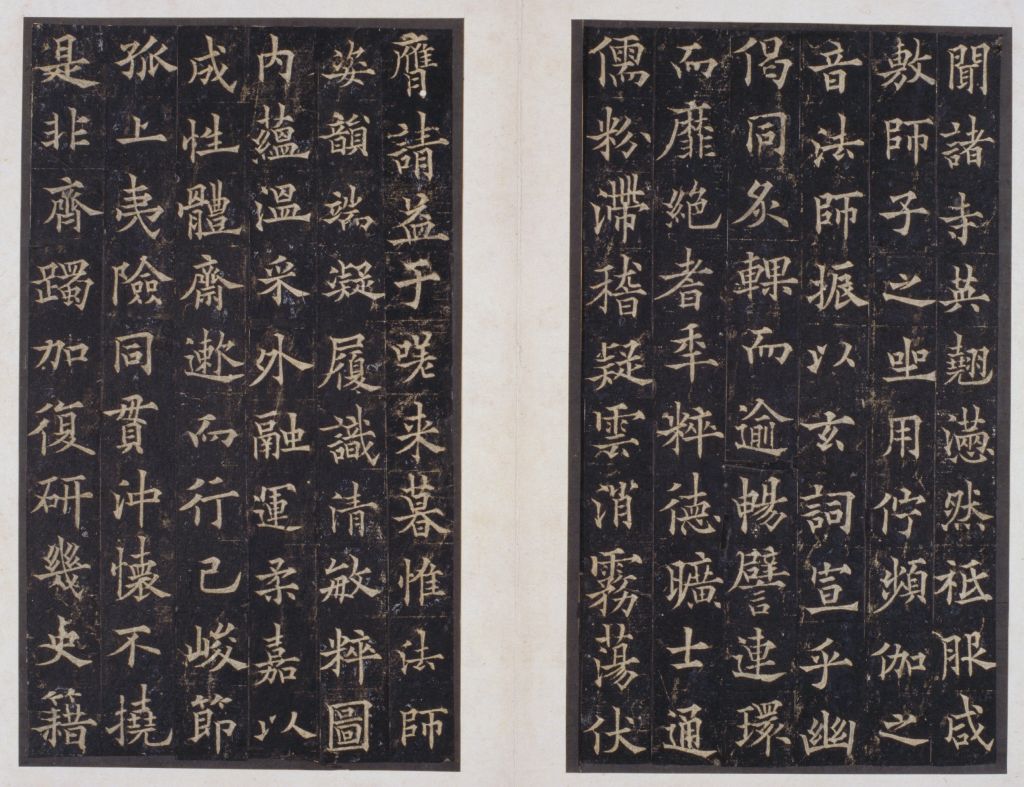

道因法师碑-碑文之三  道因法师碑-碑文之四

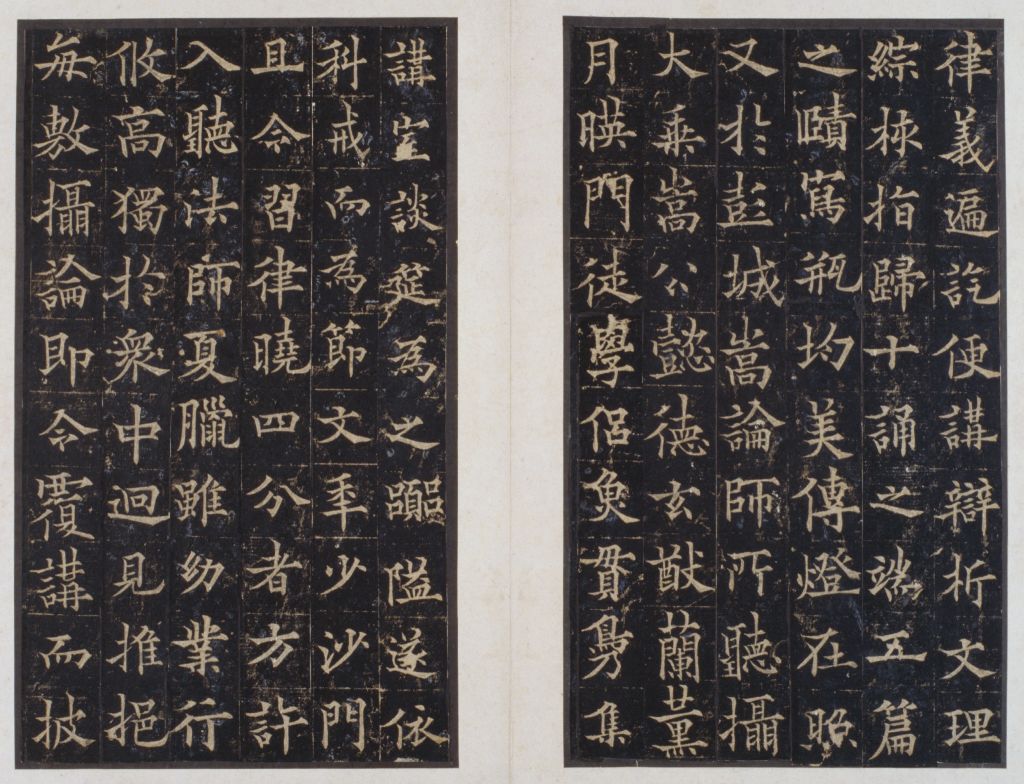

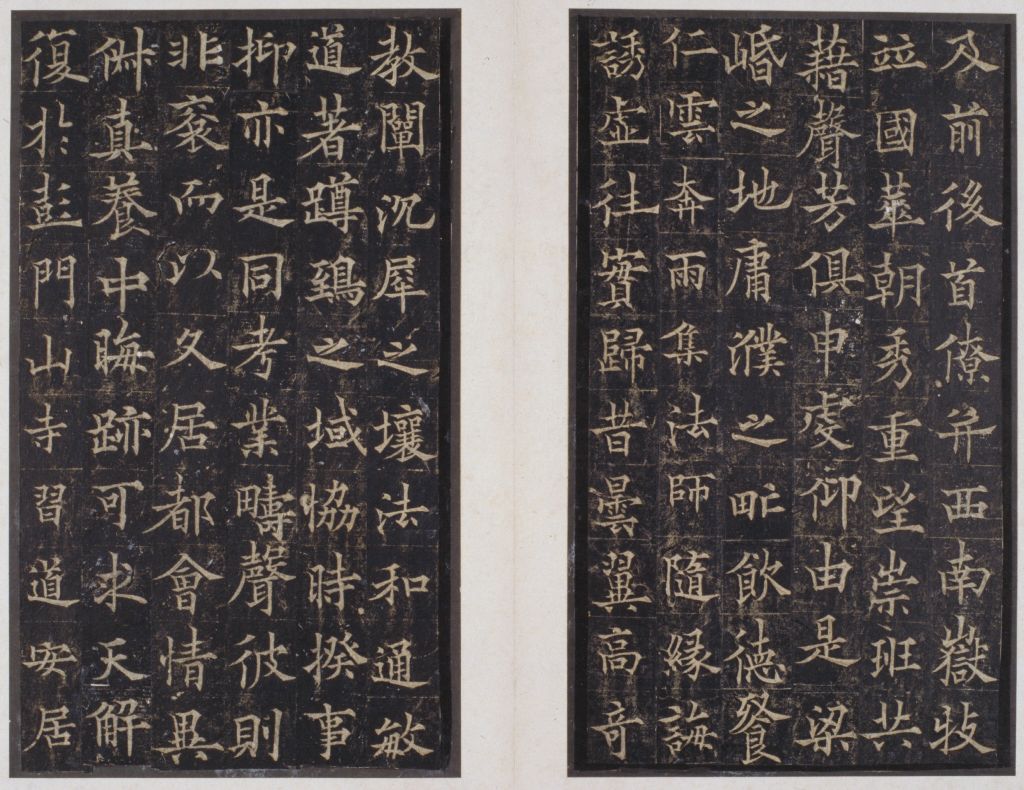

道因法师碑-碑文之四  道因法师碑-碑文之五

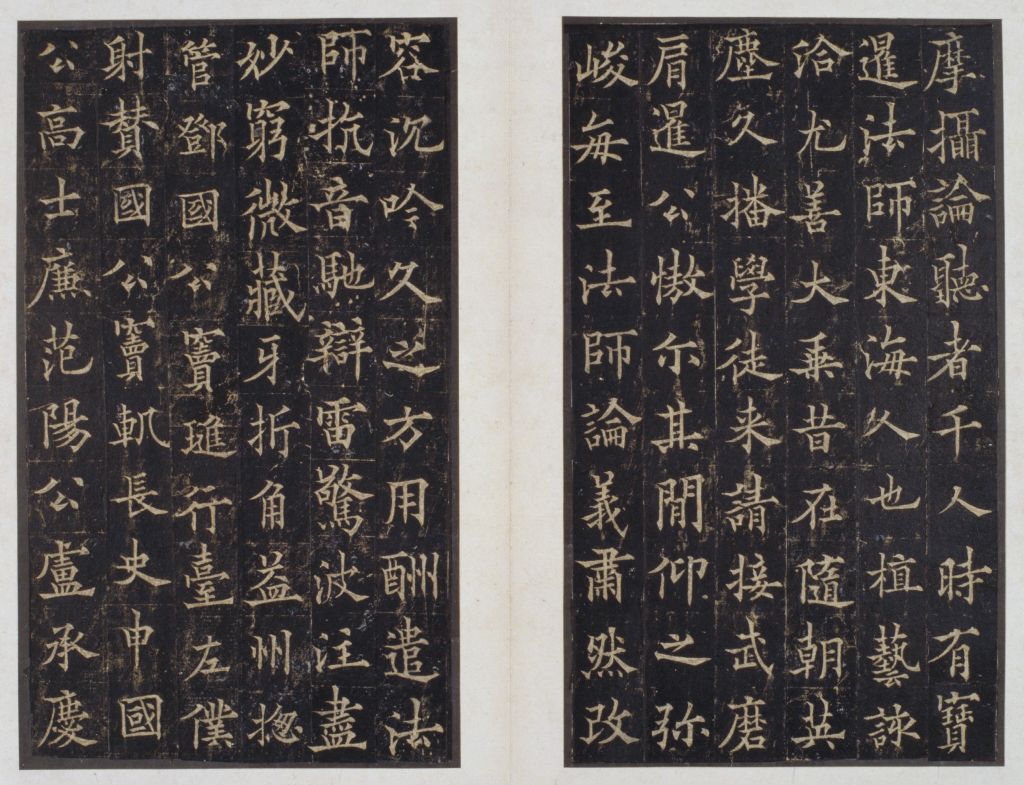

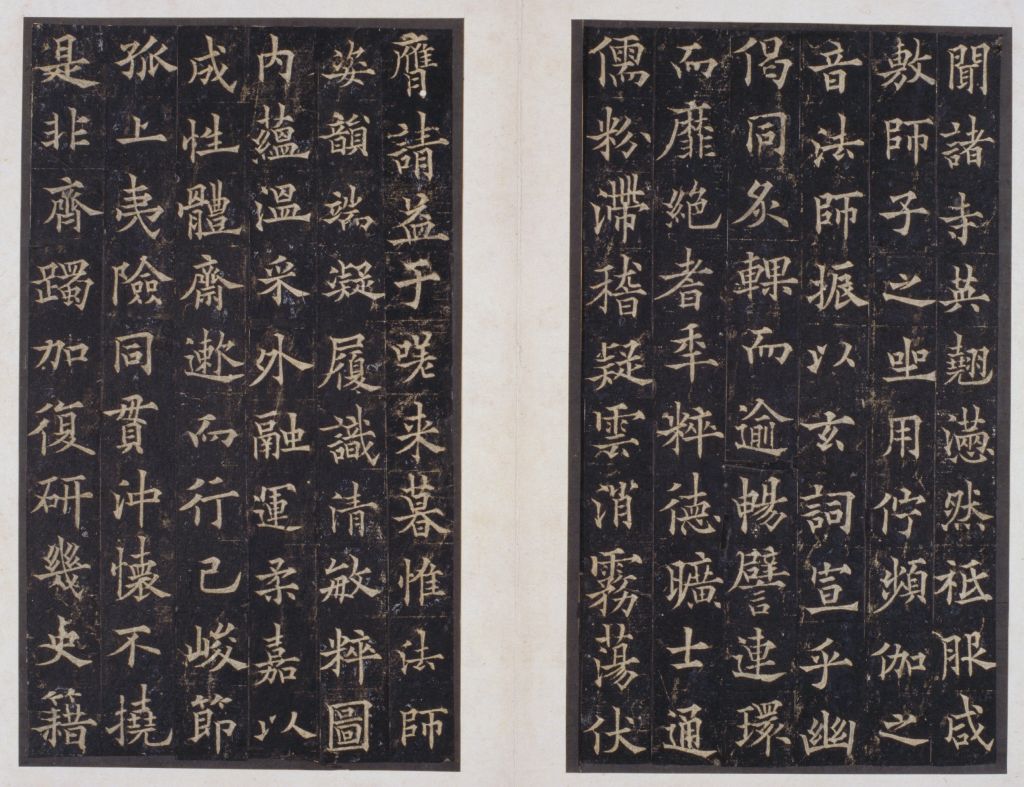

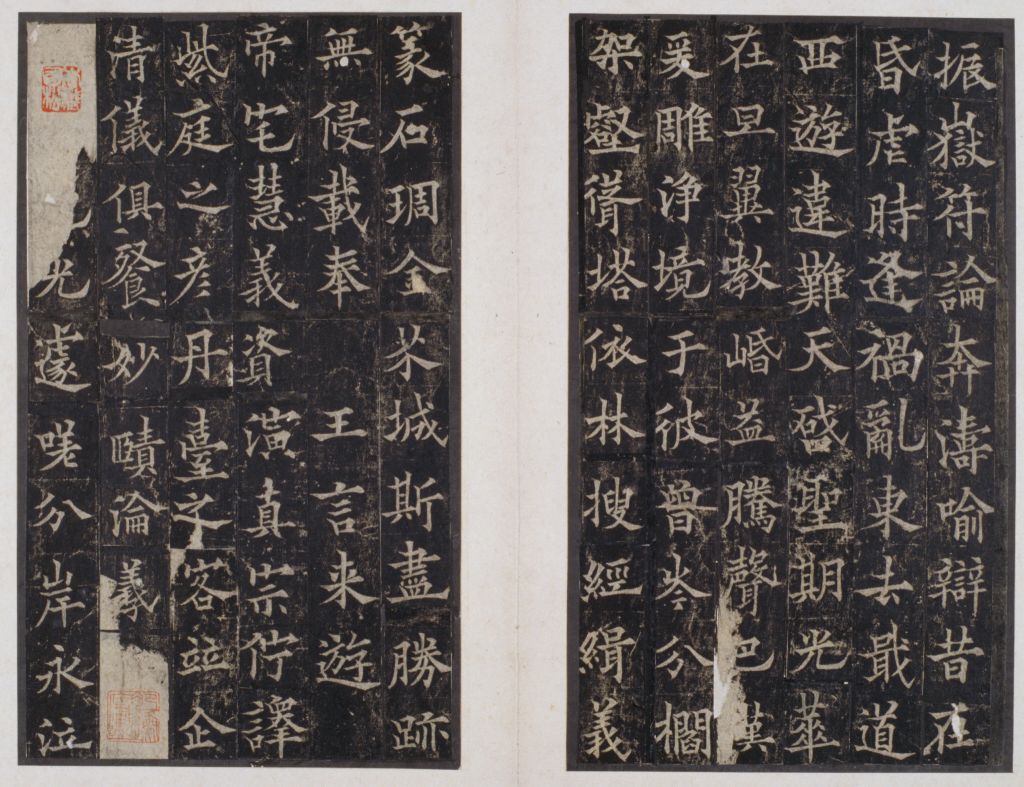

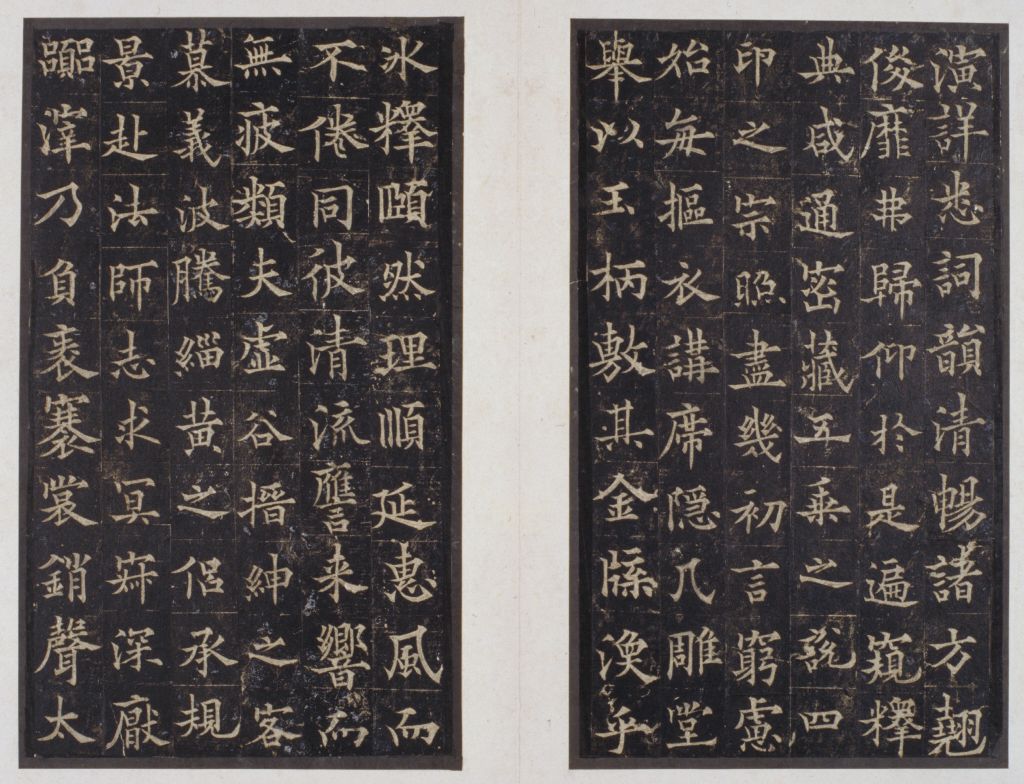

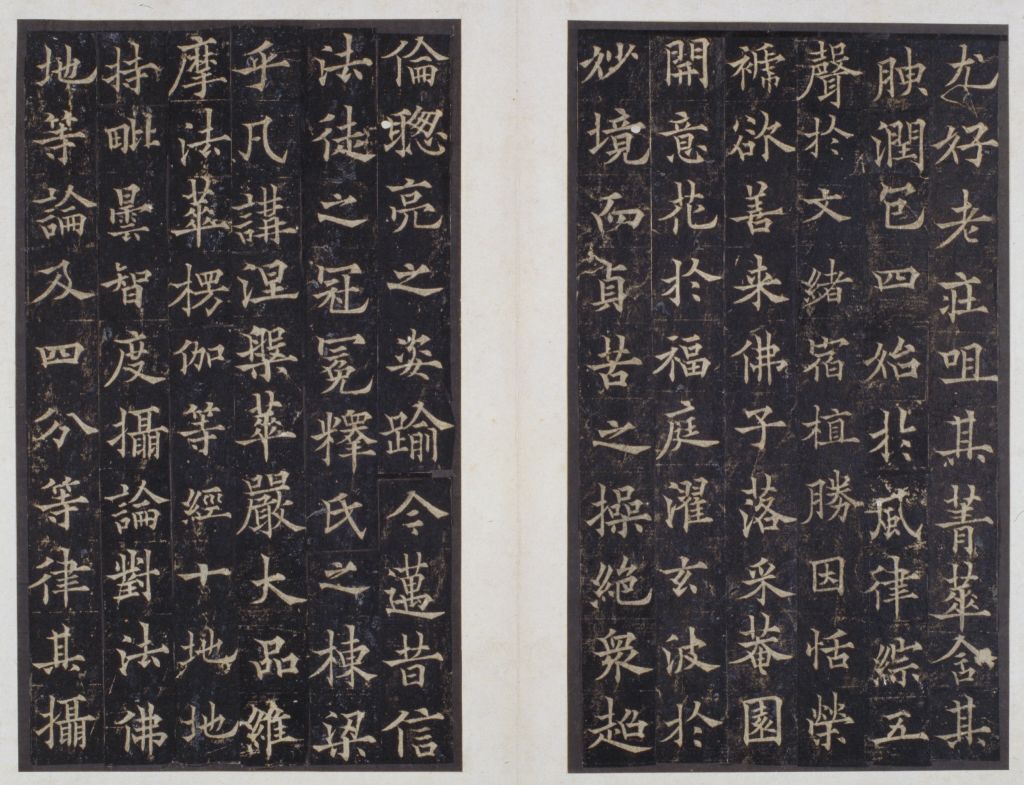

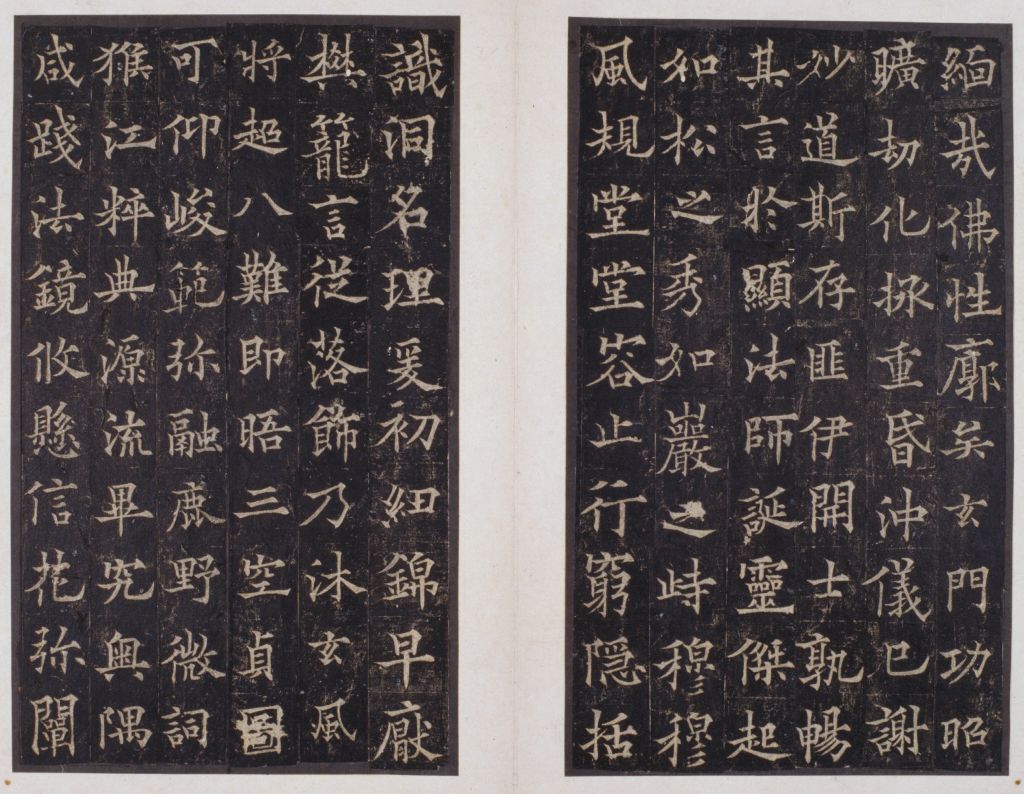

道因法师碑-碑文之五  道因法师碑-碑文之六

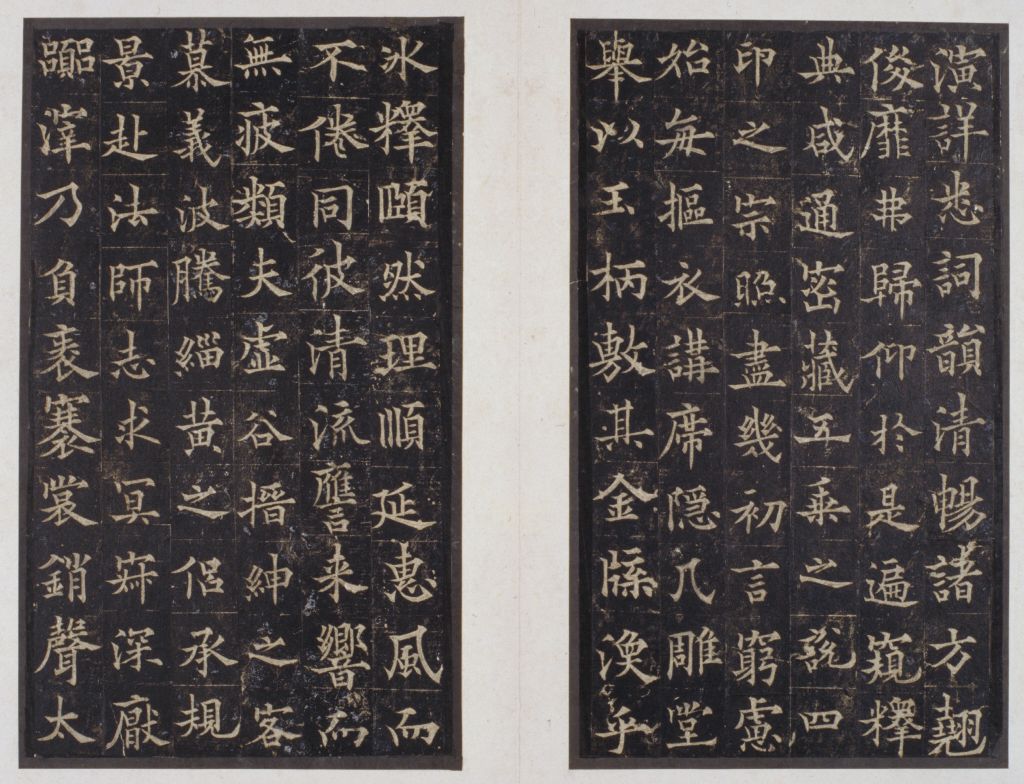

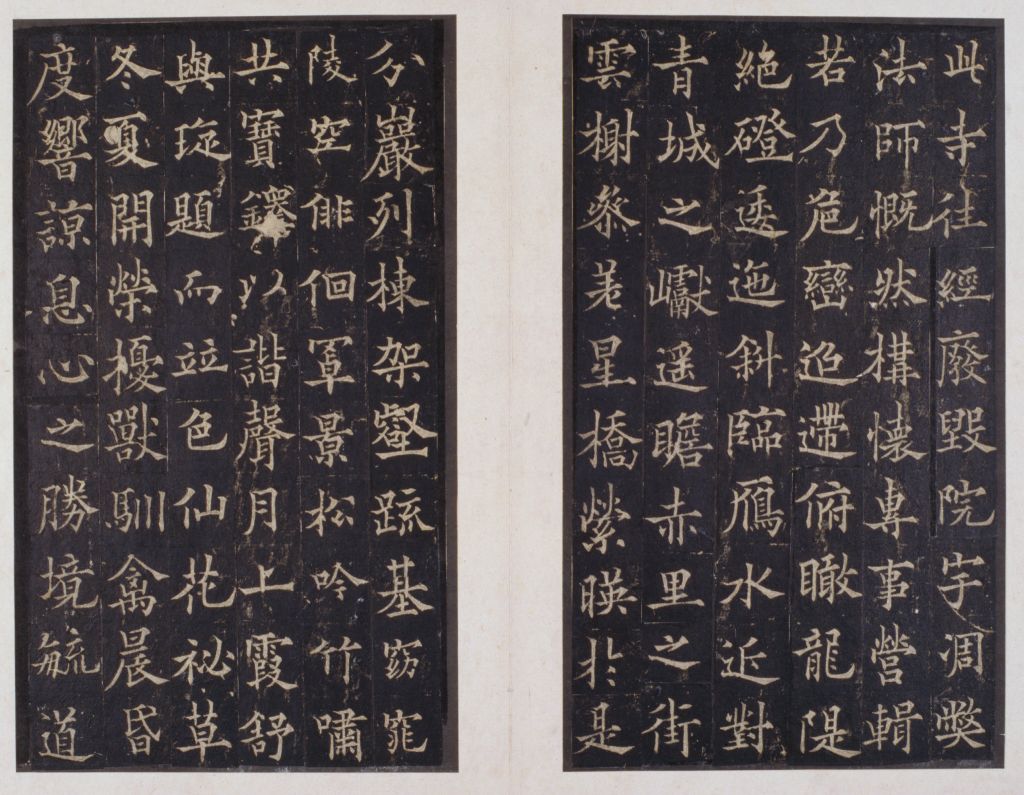

道因法师碑-碑文之六  道因法师碑-碑文之七

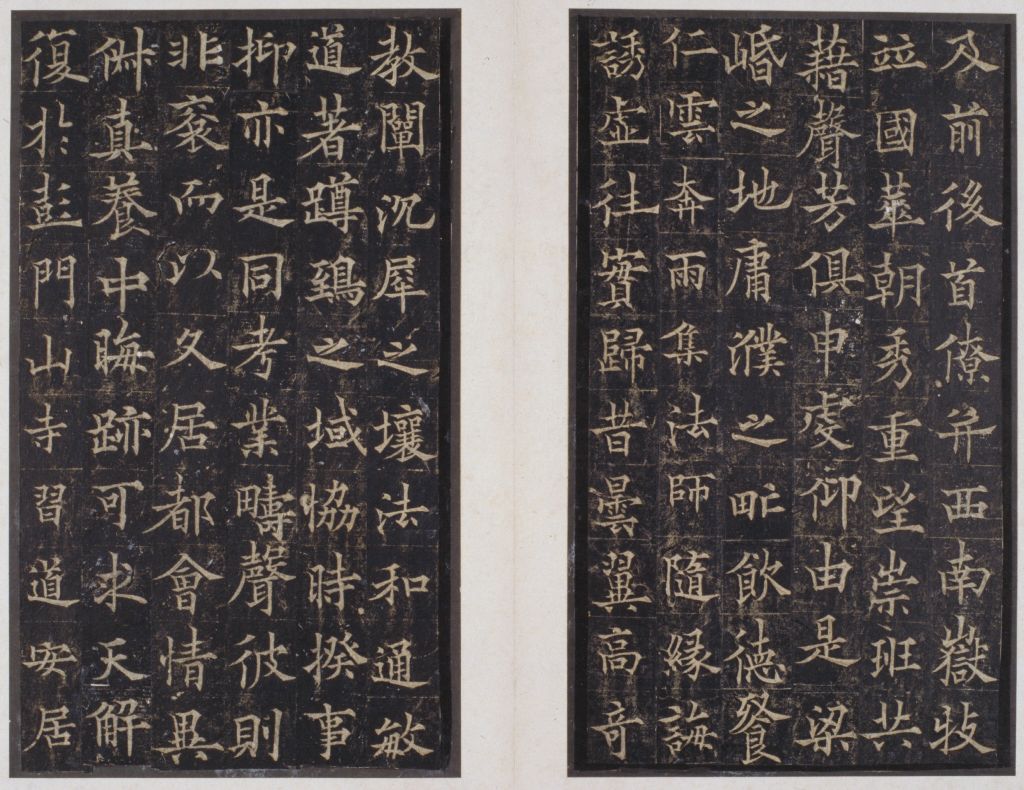

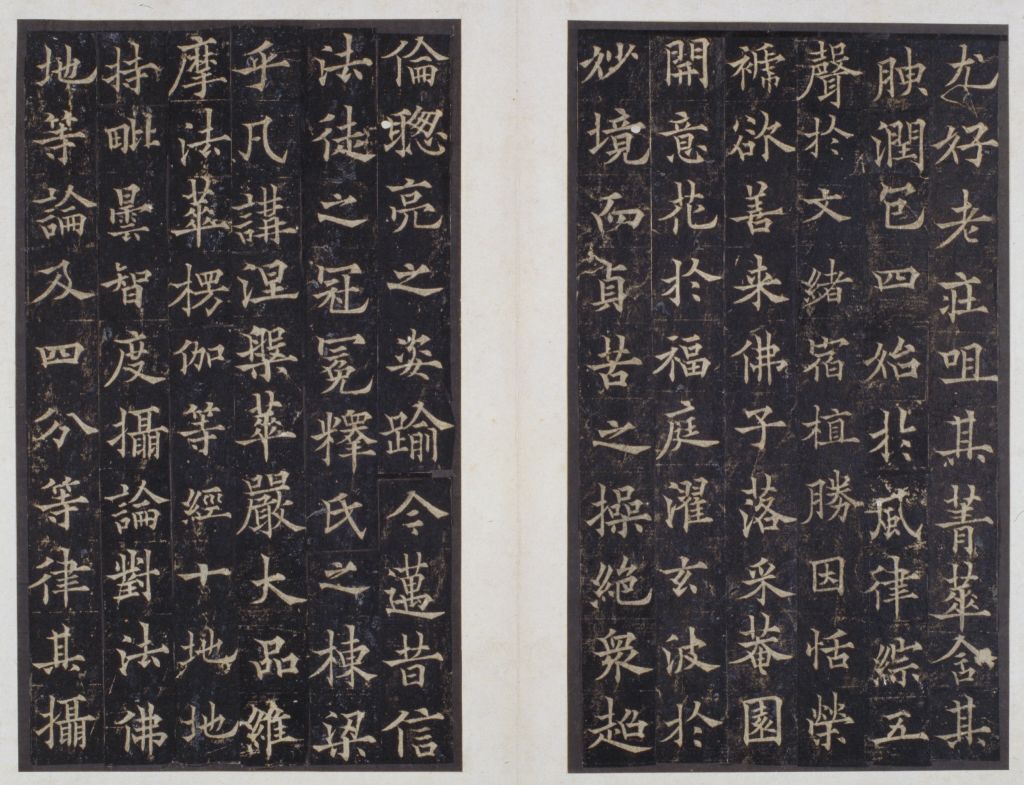

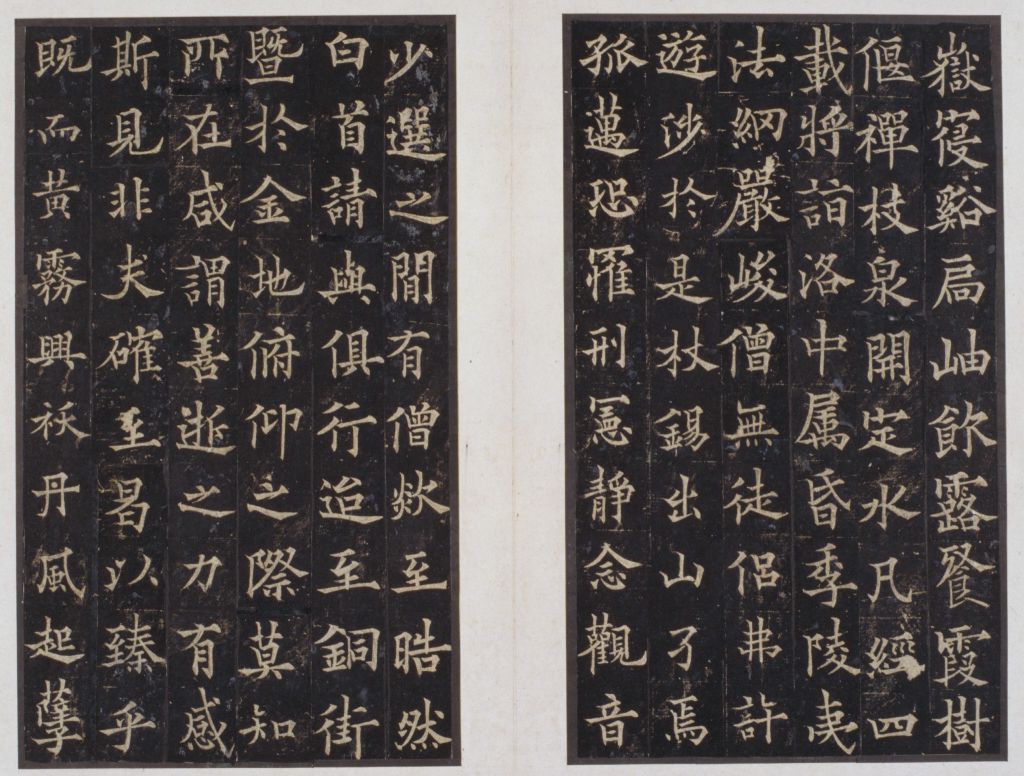

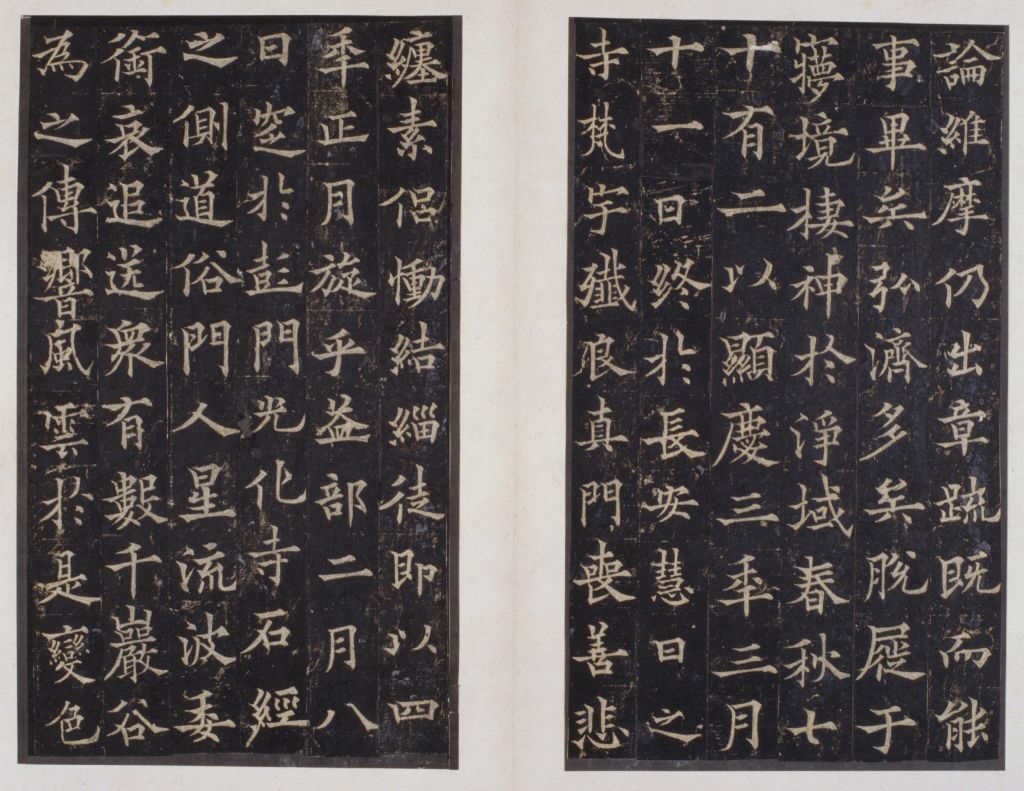

道因法师碑-碑文之七  道因法师碑-碑文之八

道因法师碑-碑文之八  道因法师碑-碑文之九

道因法师碑-碑文之九  道因法师碑-碑文之十

道因法师碑-碑文之十  道因法师碑-碑文之十一

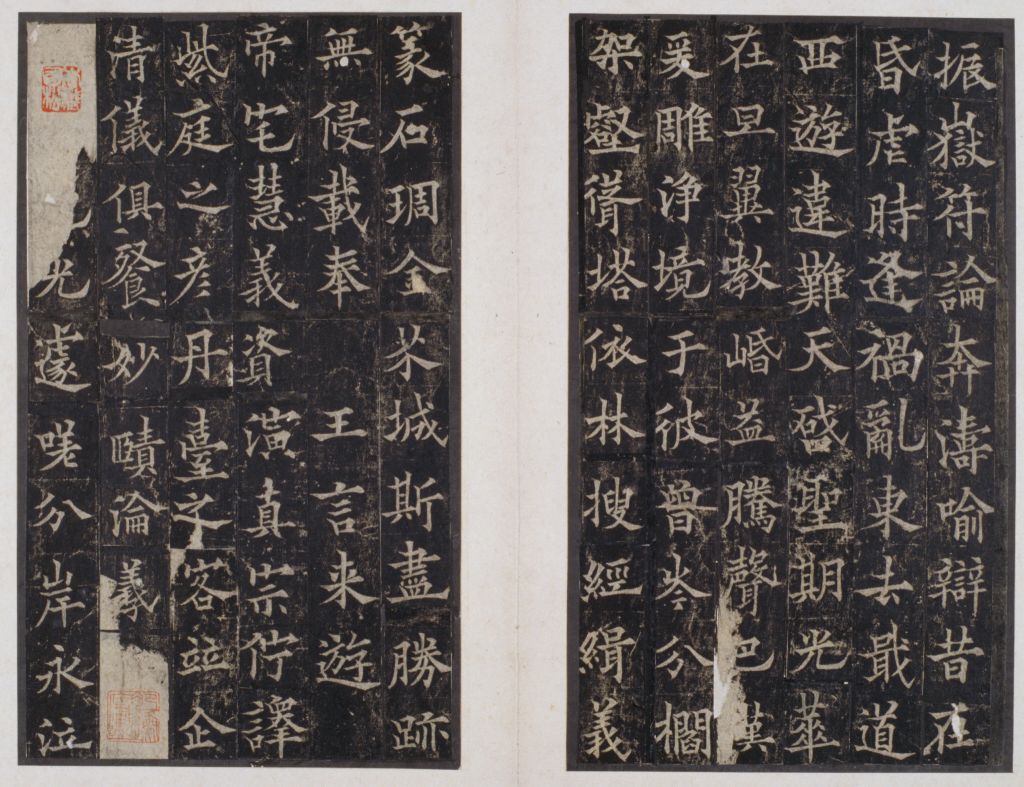

道因法师碑-碑文之十一  道因法师碑-碑文之十二

道因法师碑-碑文之十二  道因法师碑-碑文之十三

道因法师碑-碑文之十三  道因法师碑-碑文之十四

道因法师碑-碑文之十四  道因法师碑-碑文之十五

道因法师碑-碑文之十五  道因法师碑-碑文之十六

道因法师碑-碑文之十六  道因法师碑-碑文之十七

道因法师碑-碑文之十七  道因法师碑-碑文之十八

道因法师碑-碑文之十八  道因法师碑-碑文之十九

道因法师碑-碑文之十九  道因法师碑-碑文之二十

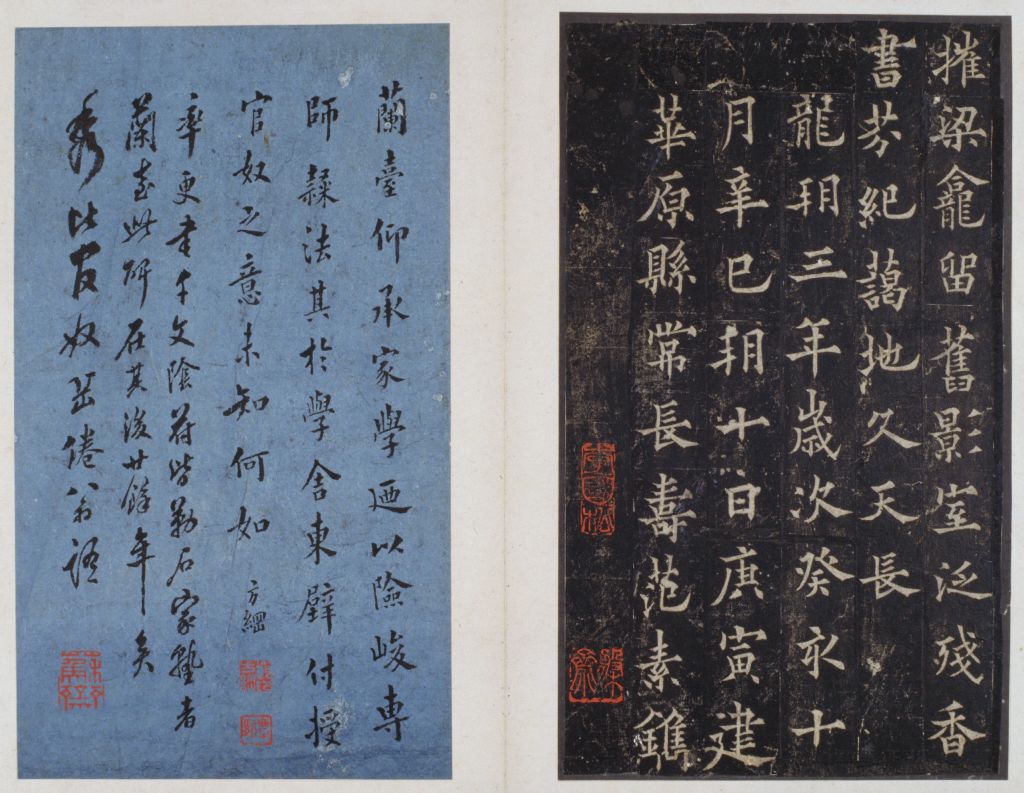

道因法师碑-碑文之二十  道因法师碑-碑文之二十一

道因法师碑-碑文之二十一

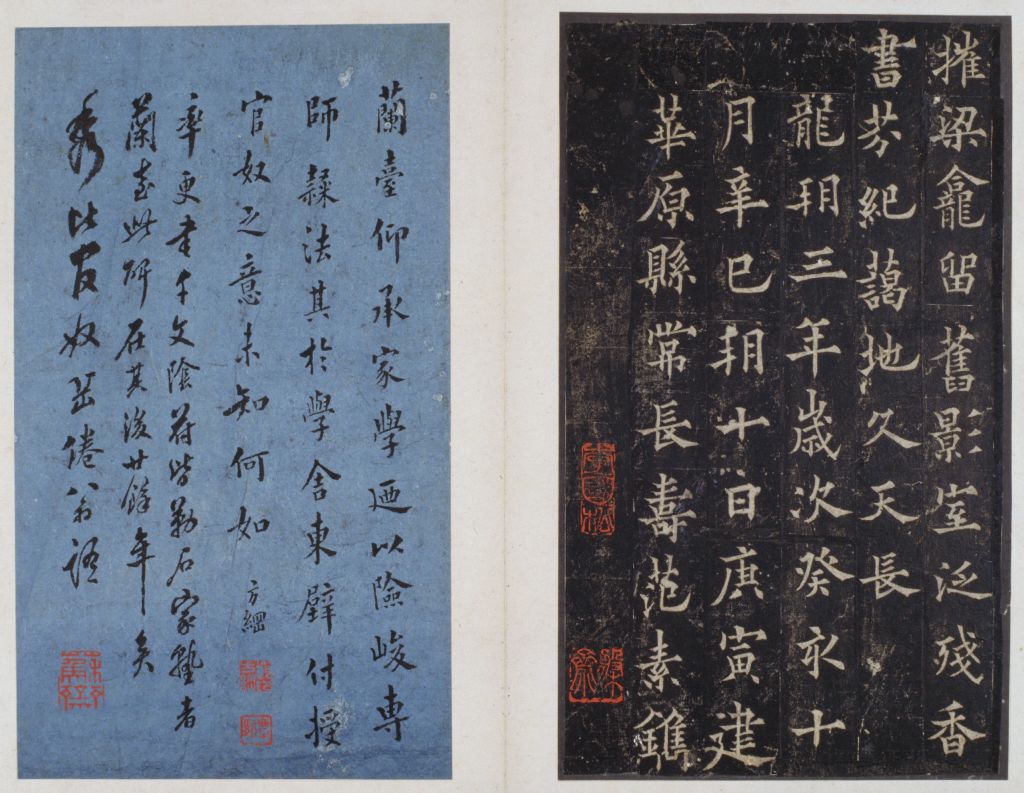

有张莲题签,翁方纲跋二段,钤有“翁方纲印”、“李国松”等印11方。为“蠲”字左下“皿”字未损本。翁方纲旧藏。

《道因法师碑》,全称《大唐故翻经大德益州多宝寺道因法师碑文并序》。此碑于唐龙朔三年(663年)十月立,正书,34行,行73字,横列正书7字。横额上透雕之三佛甚精。碑文主要记述道因和尚的生平活动。原碑今存陕西省博物馆碑林。

此碑书体严谨,笔力遒健,风范不凡,为欧阳通之代表作。清杨守敬评论此碑称:“森森焉若武库矛戟。”正是指字里行间所流露出的刚直不阿的气概,可谓书如其人。

明郭宗昌《金石史》,清孙承泽《庚子销夏记》、洪颐煊《平津读碑记》等书著录。

毡蜡

翁方纲

翁方纲(1733—1818年),字正三,号覃溪,晚号苏斋,顺天大兴(今属北京市)人。清乾隆十七年(1752年)进士,官至内阁学士。博学,富藏书,工诗文,长于考证金石。书法初学颜真卿,继学欧阳询,旁涉汉隶,自成一格,与刘墉、成亲王永瑆、铁保并称“乾隆四家”。著有《两汉金石记》、《粤东金石略》等。

透雕

雕刻技法之一。一种是在浮雕的基础上镂空背景部分,有单面雕、双面雕之分。另一种介于圆雕和浮雕之间,常用于民间床、窗、梁、护板的雕刻中。

杨守敬

杨守敬(1839—1915年),字惺吾,号邻苏,湖北宜都人。清同治元年(1862年)举人。初习商,后潜心于历史、地理的研究。精金石之学,善书法,其书初学欧阳询,后致力于颜真卿、苏轼书风的研习,乃自成一家。曾以使馆随员身份赴日本,携古碑帖达万余种,与日本书法家交流研习,因而对日本书坛产生很大影响。归国后,任两湖书院地理教习及勤政学堂总教长。著有《日本访书志》、《书学迩言》、《晦明轩稿》等书多种,尤以历史地理和版本目录学成就为著。

郭宗昌

郭宗昌(?--1652年),陕西华州人,字允伯,一字胤伯,号委宛先生。清初隐居不仕,自构沚园于白涯湖上,柱础栏砌书刻款识铭赞。善鉴金石、书画,撰《金石史》、《松谈阁印史》,后者未见传本。

孙承泽

孙承泽(1592—1676年),字耳北,一作耳伯,号北海,又号退谷,山东益都(今山东寿光县)人。明崇祯进士,官给事中。李自成克北京,任四川防御使。入清,官至吏部左侍郎。富收藏,精鉴别书画,其常用鉴藏印记有“孙承泽印”、“退谷老人”、“北平孙氏砚山斋图书”、“北海孙氏珍藏书画印”、“长宜子孙”等。著有《庚子销夏记》八卷,为其所藏书画的著录书。此书所录以题跋为详,间有议论与考证,鉴裁精审,评论独到,为学者所重。另有《春明梦余录》《天府广记》等多种著述传世。其常用鉴藏印记有“孙承泽印”、“退谷老人”、“北平孙氏砚山斋图书”、“北海孙氏珍藏书画印”、“长宜子孙”等。

《庚子销夏记》

清代孙承泽撰,著录其家藏书画和石刻以及所见他人收藏的书画,共 8卷,成书于清顺治十七年(1660年)。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫