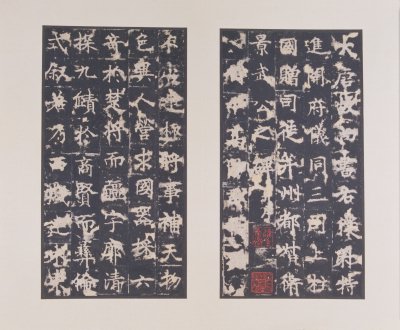

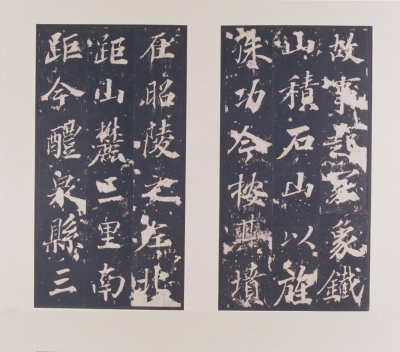

李靖(生卒年不详),本名药师,雍州三原(故城在今陕西省三原县之东北30里处)人。姿貌瑰伟,少有文武才略,是唐开国功臣,辅助唐太宗平定天下,封为卫景武公。

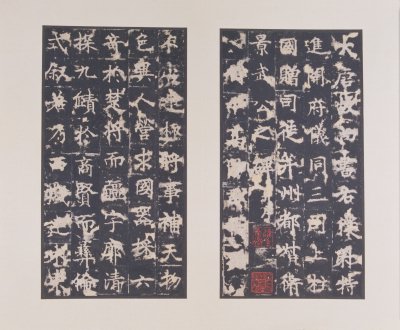

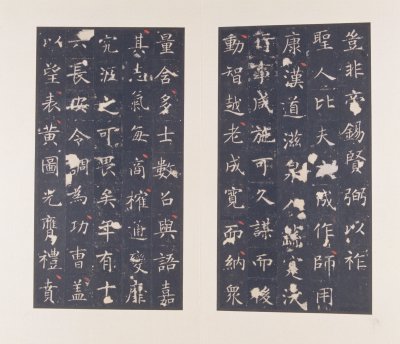

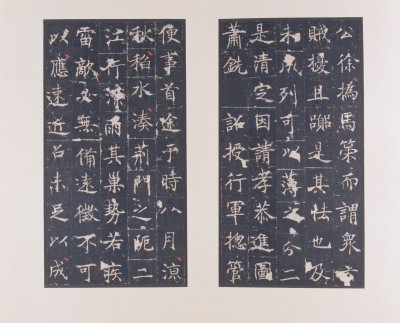

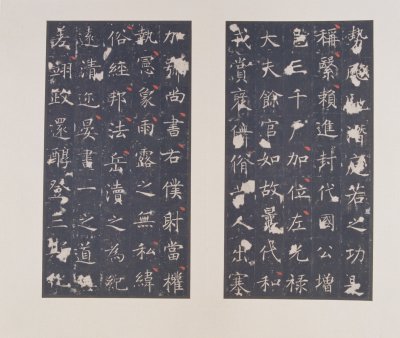

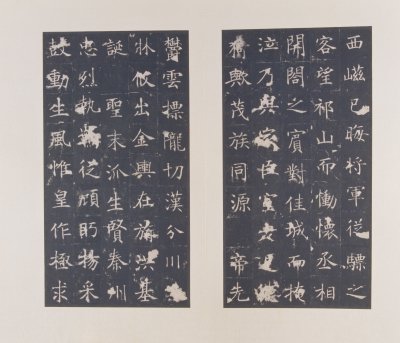

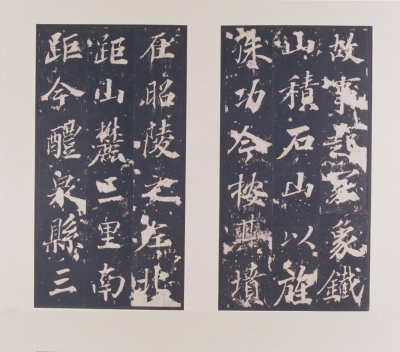

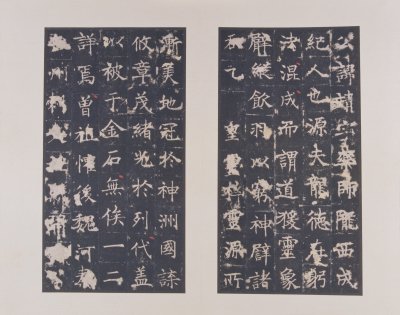

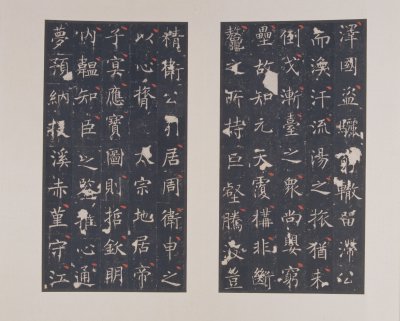

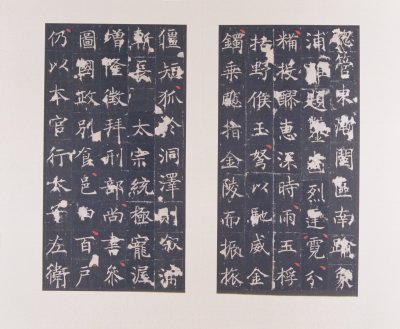

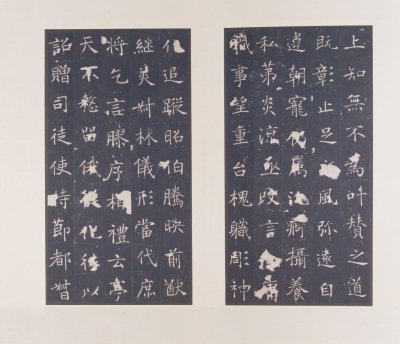

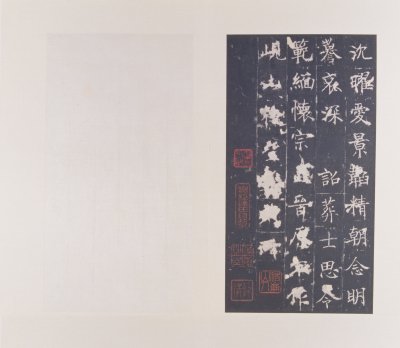

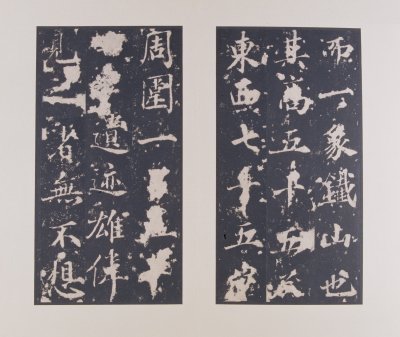

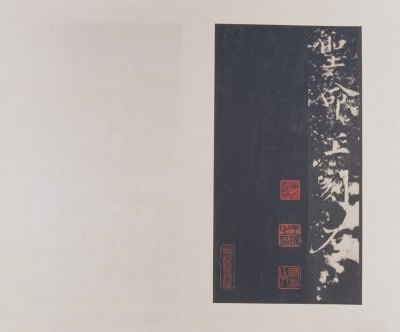

卫景武公李靖碑-碑文之一

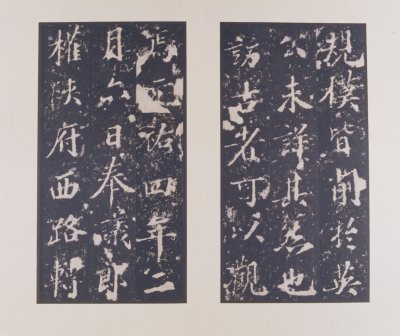

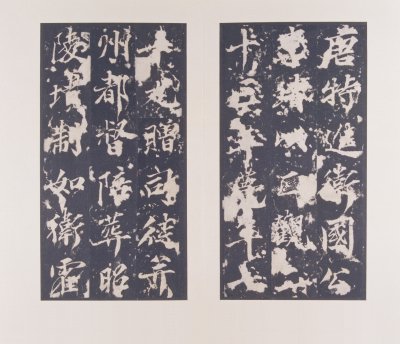

卫景武公李靖碑-碑文之一  卫景武公李靖碑-碑文之二

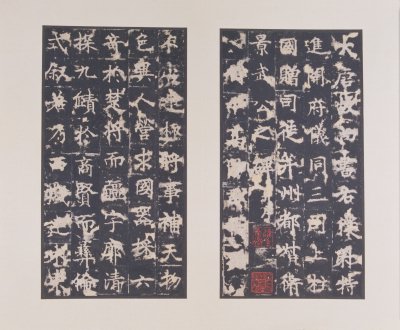

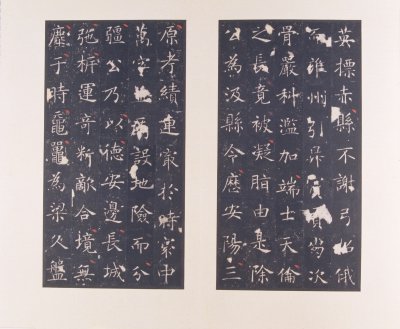

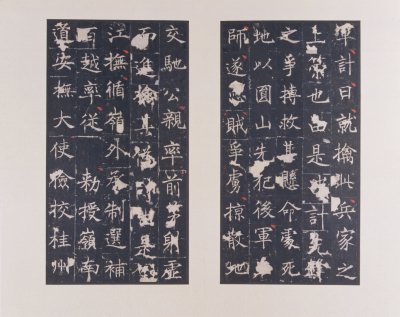

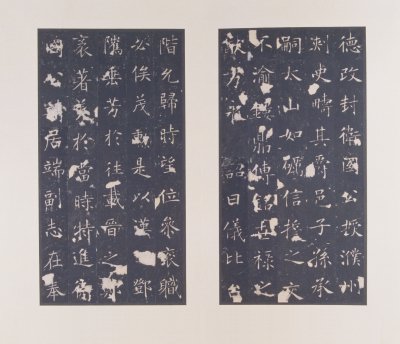

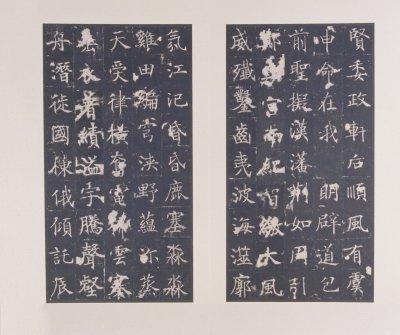

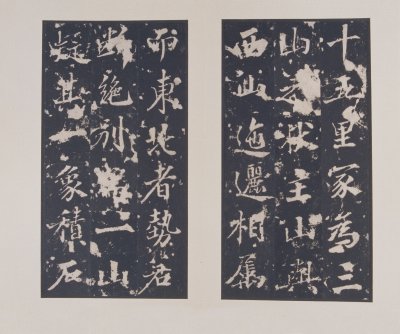

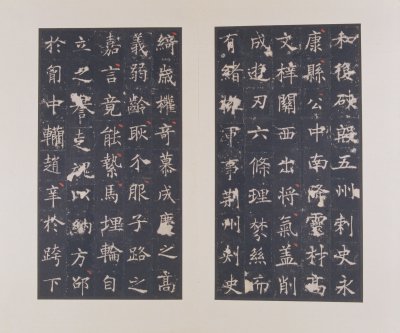

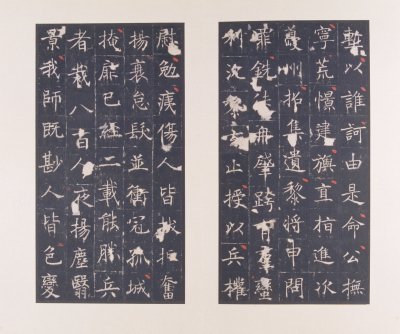

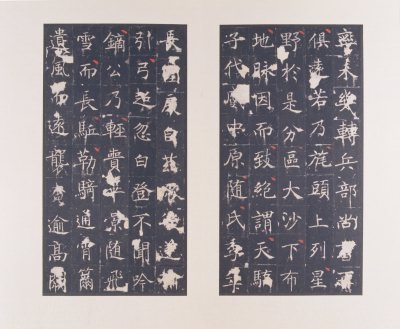

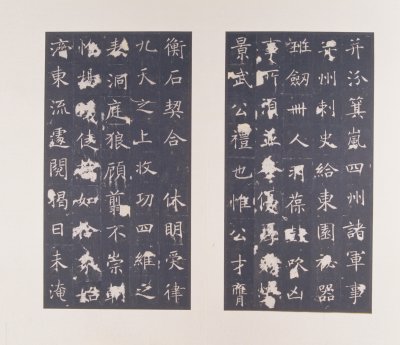

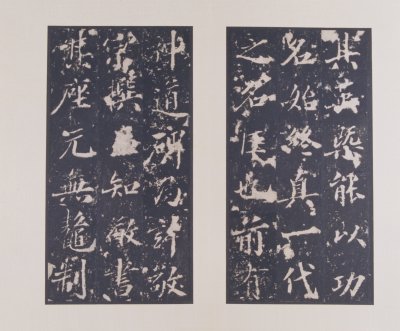

卫景武公李靖碑-碑文之二  卫景武公李靖碑-碑文之三

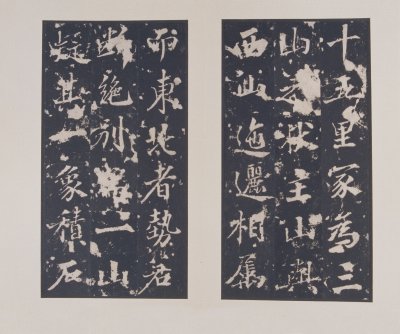

卫景武公李靖碑-碑文之三  卫景武公李靖碑-碑文之四

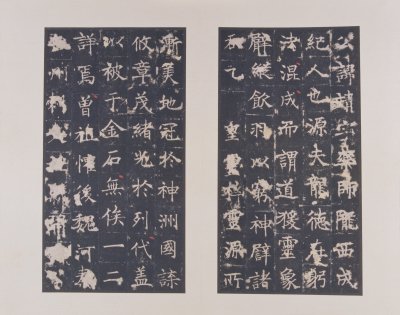

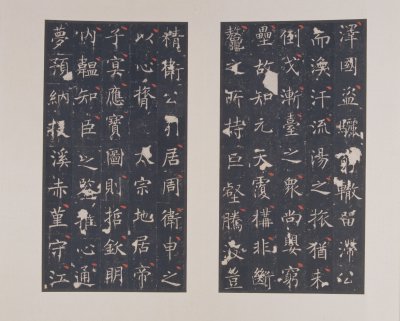

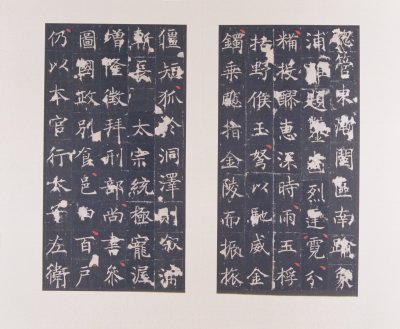

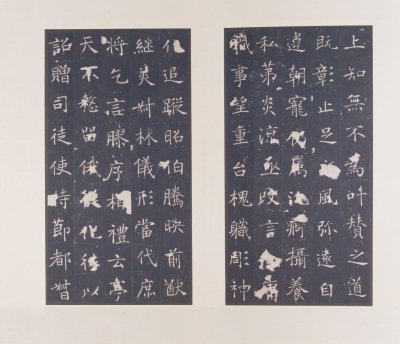

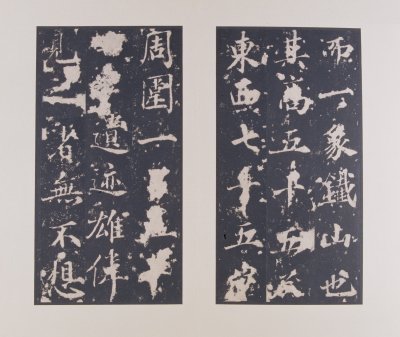

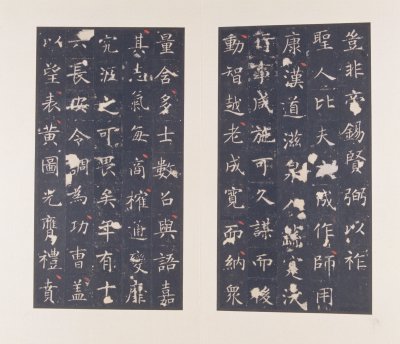

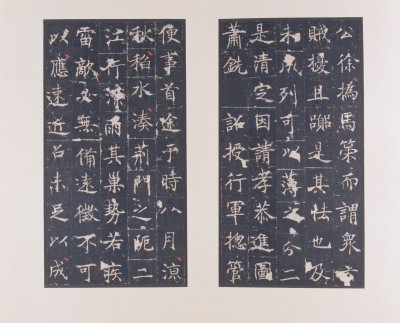

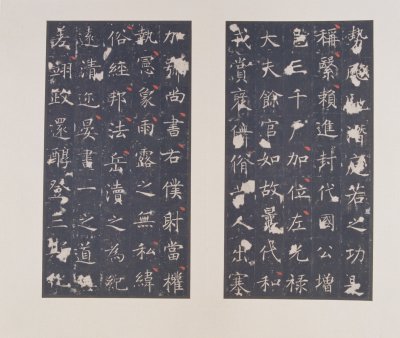

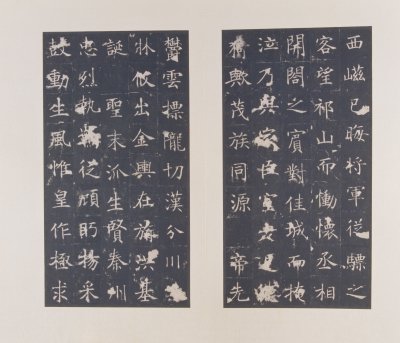

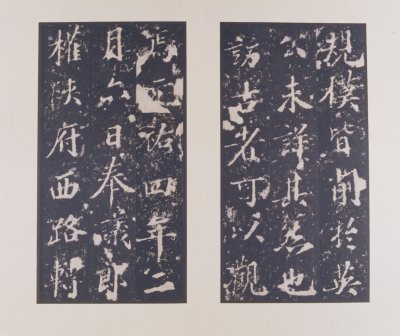

卫景武公李靖碑-碑文之四  卫景武公李靖碑-碑文之五

卫景武公李靖碑-碑文之五  卫景武公李靖碑-碑文之六

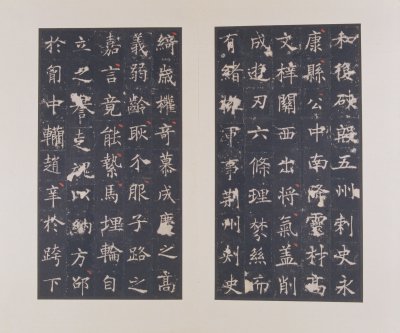

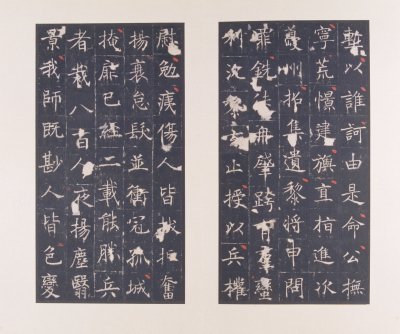

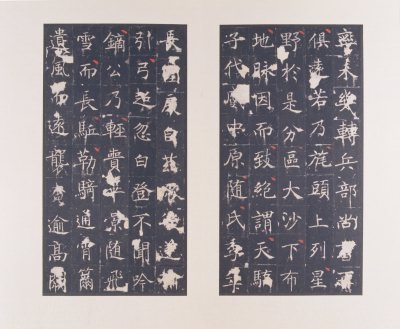

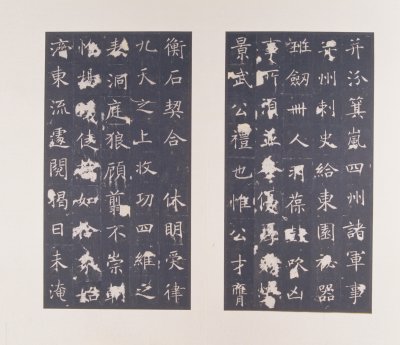

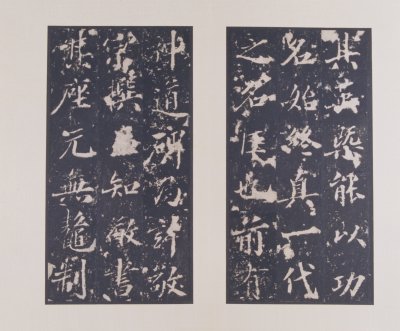

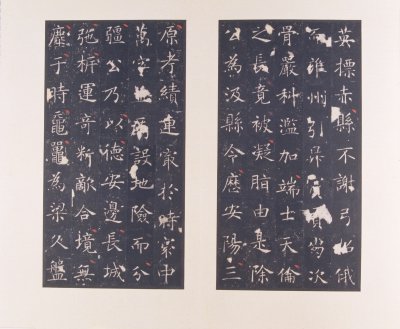

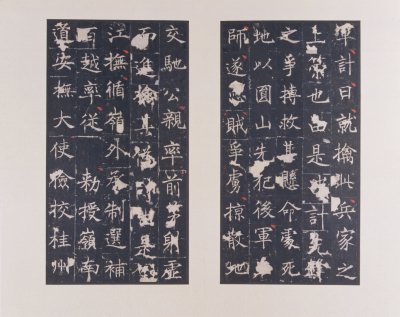

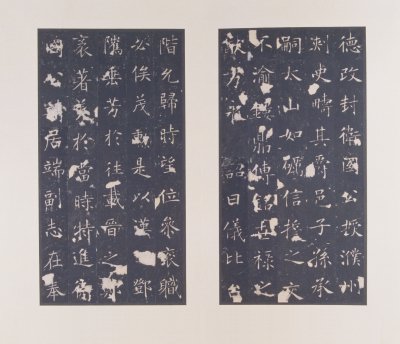

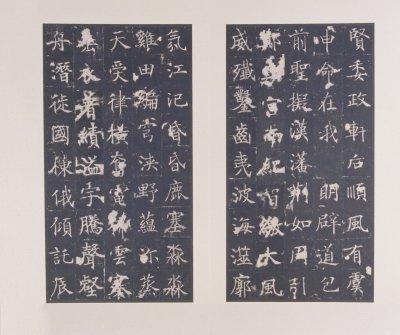

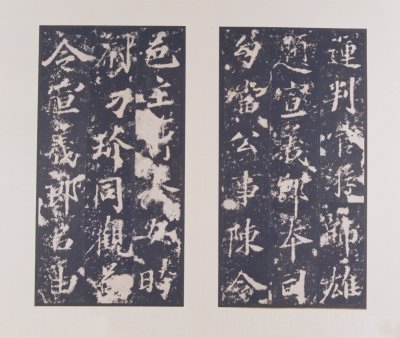

卫景武公李靖碑-碑文之六  卫景武公李靖碑-碑文之七

卫景武公李靖碑-碑文之七  卫景武公李靖碑-碑文之八

卫景武公李靖碑-碑文之八  卫景武公李靖碑-碑文之九

卫景武公李靖碑-碑文之九  卫景武公李靖碑-碑文之十

卫景武公李靖碑-碑文之十  卫景武公李靖碑-碑文之十一

卫景武公李靖碑-碑文之十一  卫景武公李靖碑-碑文之十二

卫景武公李靖碑-碑文之十二  卫景武公李靖碑-碑文之十三

卫景武公李靖碑-碑文之十三  卫景武公李靖碑-碑文之十四

卫景武公李靖碑-碑文之十四  卫景武公李靖碑-碑文之十五

卫景武公李靖碑-碑文之十五  卫景武公李靖碑-碑文之十六

卫景武公李靖碑-碑文之十六  卫景武公李靖碑-碑文之十七

卫景武公李靖碑-碑文之十七  卫景武公李靖碑-碑文之十八

卫景武公李靖碑-碑文之十八  卫景武公李靖碑-碑文之十九

卫景武公李靖碑-碑文之十九  卫景武公李靖碑-碑文之二十

卫景武公李靖碑-碑文之二十  卫景武公李靖碑-碑文之二十一

卫景武公李靖碑-碑文之二十一  卫景武公李靖碑-碑文之二十二

卫景武公李靖碑-碑文之二十二  卫景武公李靖碑-碑文之二十三

卫景武公李靖碑-碑文之二十三  卫景武公李靖碑-碑文之二十四

卫景武公李靖碑-碑文之二十四  卫景武公李靖碑-碑文之二十五

卫景武公李靖碑-碑文之二十五  卫景武公李靖碑-碑文之二十六

卫景武公李靖碑-碑文之二十六  卫景武公李靖碑-碑文之二十七

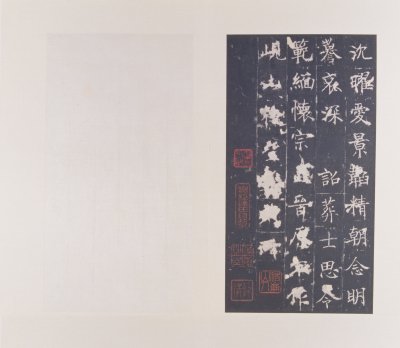

卫景武公李靖碑-碑文之二十七

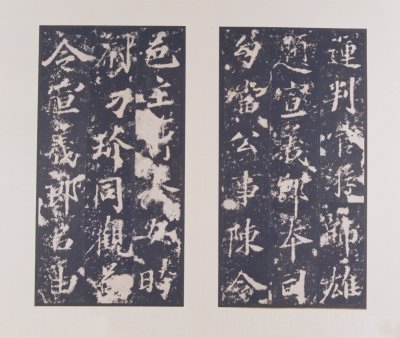

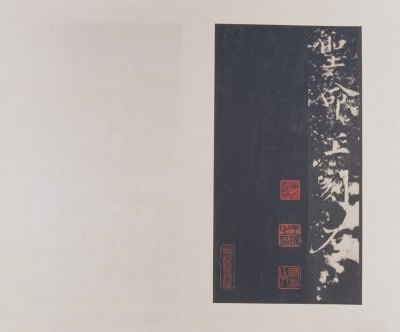

后附游师雄刻跋。有朱翼庵题签和题跋。钤有“翼庵审定金石书画记”等印11方。

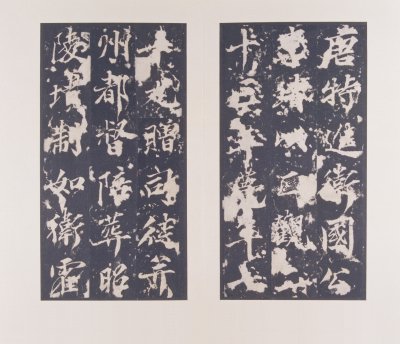

《卫景武公李靖碑》,全称《大唐故尚书右仆射特进开府仪同三司上柱国赠司徒并州都督卫景武公之碑并序》。此碑在陕西醴泉县昭陵,唐显庆三年(658年)五月刻。正书,39行,行82字。额篆书4行共20字。碑阳刻宋元祐四年(1089年)游师雄等题名13行,行21字。

此碑字体优美,笔力健劲。明赵崡《石墨镌华》卷二云:“知敬书在当时固自知名,评者谓与房玄龄、殷仲容伯仲。”给以很高评价。

故宫藏朱翼庵旧藏明初拓本,为现时所见此碑帖拓本之冠,较中晚期明拓本尚多60余字,且第5行“气”、第6行“县”等字未损。

宋陈思《宝刻丛编》,清孙承泽《庚子销夏记》、王昶《金石萃编》等书著录。

李靖

王知敬

王知敬(生卒年不详),唐怀州河内(今河南沁阳)人。武后时为麟台少监。曾官太子家令,又称王家令。工行草书,尤善署书。唐李嗣真《书后品》列知敬书为中品。传世主要书迹有《李靖碑》、《金刚经碑》等。

尚书

一为我国最早的历史文献汇编,《尚书》即《书经》,内容为商、西周两代统治者的讲话记录及春秋、战国时期根据远古材料加工编成的虞、夏史事。

一为官名,始于战国,西汉时尚书的地位逐渐重要,隋唐时设三省六部,尚书为三省之一,宋以后,行政全归尚书省掌管。明代以六部尚书分掌政务,六部尚书等于国务大臣,清代沿袭明制。

司徒

官名。《周礼·地官司徒》载:“乃立地官司徒,使帅其属而掌邦教,以佐王安扰邦国。”其注曰:“扰亦安也。”

赵崡

赵崡(生卒年不详),字子函,一字屏国,陕西盩厔人。明万历三十七年(1609年)领乡荐。所居汉、唐古都多名碑古刻,时挟纸墨访拓,考证疏记。积30余年,所蓄旧碑颇多,有傲山楼,著《石墨镌华》。

王昶

王昶(1725—1806年),字德甫,号述庵,又号兰泉,江苏青浦(今属上海市)人。清学者。乾隆年进士,官至邢部右侍郎。好金石之学,收罗商周铜器及历代石刻拓本一千五百余种,编为《金石萃编》一百六十卷。能诗词、古文。

孙承泽

孙承泽(1592—1676年),字耳北,一作耳伯,号北海,又号退谷,山东益都(今山东寿光县)人。明崇祯进士,官给事中。李自成克北京,任四川防御使。入清,官至吏部左侍郎。富收藏,精鉴别书画,其常用鉴藏印记有“孙承泽印”、“退谷老人”、“北平孙氏砚山斋图书”、“北海孙氏珍藏书画印”、“长宜子孙”等。著有《庚子销夏记》八卷,为其所藏书画的著录书。此书所录以题跋为详,间有议论与考证,鉴裁精审,评论独到,为学者所重。另有《春明梦余录》《天府广记》等多种著述传世。其常用鉴藏印记有“孙承泽印”、“退谷老人”、“北平孙氏砚山斋图书”、“北海孙氏珍藏书画印”、“长宜子孙”等。

《庚子销夏记》

清代孙承泽撰,著录其家藏书画和石刻以及所见他人收藏的书画,共 8卷,成书于清顺治十七年(1660年)。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫