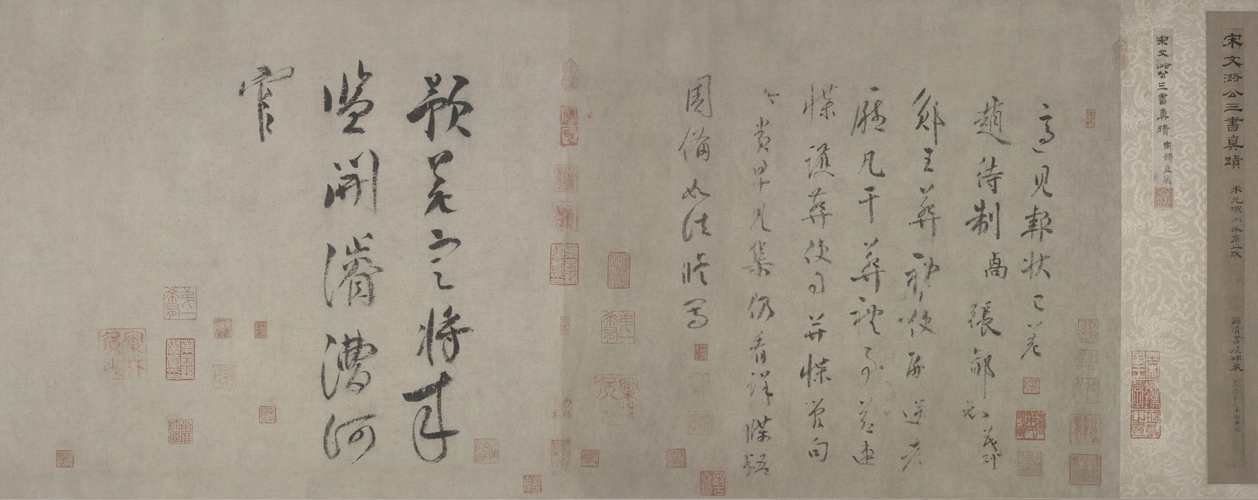

《行草书三札帖》卷,宋,文彦博,纸本纵43.5cm,横222cm。

文彦博(1006—1097),字宽夫,号伊叟,汾州介休(今属山西)人。宋天圣五年(1027)进士。北宋著名政治家、书法家,“介休三贤”之一。文彦博历仕仁、英、神、哲四朝,出将入相五十年,被世人视为一代贤相。

此三札均为文彦博任职河南府时所作,书法为其晚年风格。文彦博书法远学“二王”,近师颜真卿、杨凝式等。全帖通篇率性挥毫,用笔爽健清劲,将篆籀笔意融入行草,墨色枯湿亦变化强烈。

南府

清代宫廷戏曲承应及管理机构,约设于康熙年间,府址在皇城内(今南长街南口以西)南花园。隶属于内务府,设大总管一名,乾隆年官级六品。南府下设若干机构,有内学、外学、十番学、中和乐、弦索学、钱粮处、档案房和大差处。乾隆年间民籍艺人增多,均在南府和景山官学,习惯上统称南府学生。景山只设外学、钱粮处和档案房。嘉庆年间革退部分民籍学生。道光三年(1823年)将南府和景山合并,进行了大的改组和裁减。道光七年(1827年),革去全部外学,十番学并入中和乐,改南府为升平署。

颜真卿

颜真卿(709—785年),字清臣,京兆万年(今陕西西安)人,一说临沂(今属山东)人。唐代书法家。曾任平原(今属山东)太守,官至吏部尚书、太子太师,封鲁郡公,世称“颜平原”、“颜太师”、“颜鲁公”等。书法初学褚遂良,后请教张旭,深悟笔法。参用篆书笔意写楷书,真书笔力弥满,端庄雄伟,气势森严,行书遒劲郁勃,阔达自在,书风明显区别于二王(羲之,献之)和唐初诸家,对我国书法艺术的发展有重大影响,世称“颜体”。与当时另一位书法家柳公权并称“颜柳”。唐人《书评》论其书:“如荆卿按剑,樊哙拥盾,金刚嗔目,力士挥拳。”传世墨迹有正书《自书告身》、行书《祭侄文稿》和《刘中使帖》,碑刻有《争座位帖》、《多宝塔碑》、《东方画赞》、《颜家庙碑》、《麻姑仙坛记》、《颜勤礼碑》、《中兴颂》等。后人辑有《颜鲁公文集》。

杨凝式

杨凝式(873—954年),字景度,陕西华阴人。历仕梁、唐、晋、汉、周五朝,居洛阳,官至太子少师,后人也称他“杨少师”。长于诗歌,善于笔札。相传他“遇山水胜概,辄流连赏詠,有垣墙圭缺处,顾视引笔,且吟且书。”因他为人放纵不羁,时人又称他 “杨疯子”。其书法遒放,宗师欧阳询、颜真卿,笔势奇逸,常有意外之趣。《宣和书谱》记载:“凝式喜作字,尤工颠草,笔迹雄强,与颜真卿行草相上下,自是当时翰墨中豪杰。”

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫