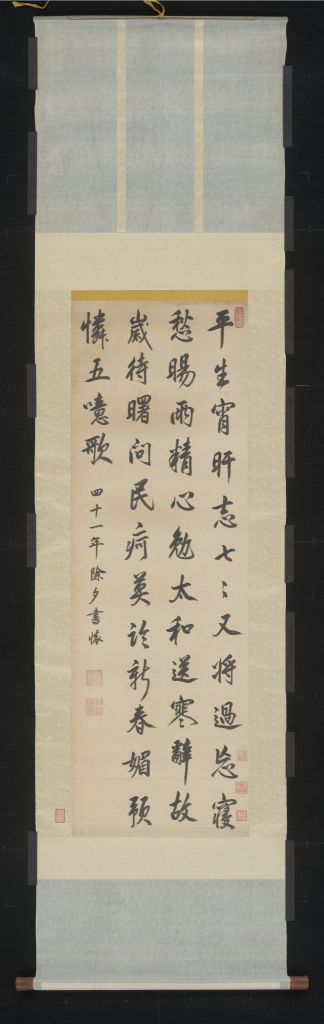

《石渠宝笈三编》著录 贮乾清宫 宝笈三编 石渠宝笈所藏

玄烨(1654—1722年),姓爱新觉罗,顺治皇帝第三子,一六六二年即位,年号康熙。玄烨幼小开蒙,并开始写字临帖。自谓:“朕自幼好临池,每日写千余字,从无间断。凡古名人墨迹、石刻,无不细心临摹。”“毫素在侧,寒暑扉间。历年以来,手书敕谕、诗文、跋语,以及临摹昔人名迹,屡盈笥箧。”受到当时书坛主流书风以及沈荃、张英、高士奇等博学善书之臣的影响,康熙帝遍临诸家法帖,尤其对董其昌书法领悟颇深,是有一定成就的董派书家。

此作书五言律一首,载《清圣祖御制诗文集》三集卷四十五,为康熙皇帝49岁所书。结字疏淡平和,风格沉稳雅健,既存董书韵致,又具自家面目,是其中年时期代表作。

上世纪三十年代,此作随南迁文物运至上海,曾经清查点验,裱边钤“教育部点验之章”。抗战胜利后由民国政府接收,画套上贴有“教育部清点文物委员会”号签,号签上钤有“教育部南京区清点接受封存文物委员会之章”朱文印。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫