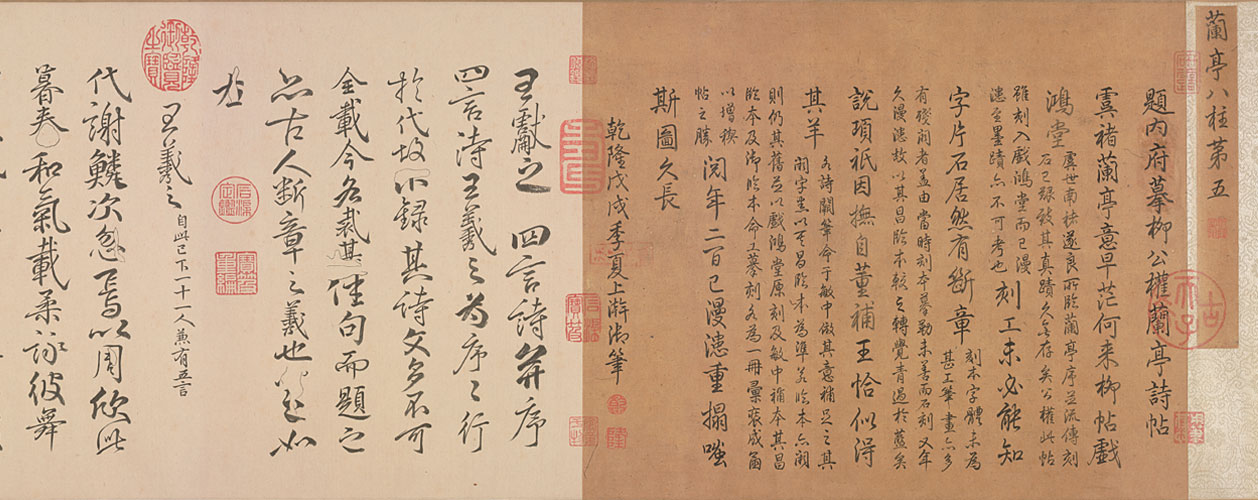

卷后署款“敕钩填,鸿胪寺序班小臣常福奉”。卷前引首乾隆皇帝行书“真面可追”四字,并“题内府摹柳公权兰亭诗帖”一则,钤印33方。曾经乾隆、嘉庆内府等收藏。

《戏鸿堂法帖》为历代丛帖,明万历三十一年(1603年)癸卯董其昌所辑,新都吴桢镌刻,此帖取材自晋、唐、元书家名迹。柳公权书《兰亭诗》虽被刻入《戏鸿堂》,但从万历三十一年到乾隆四十三年,时间过去大约已有一百七十多年,避免不了石刻上文字的磨损、风化,再加上当时刻工在镌刻时,刻工欠佳,又多有残缺笔划,乾隆皇帝曾跋云“刻工未必能知字,片石居然有断章”, 因此乾隆戊戌(四十三年,1778年)敕命鸿胪寺序班常福钩填《戏鸿堂》刻柳公权书《兰亭诗》原本,为重新摹刻上石做准备,以增禊帖之胜。此本就是人们常说的清内府钩填本,后来书者(常福)很少被人提及,在摹勒上石时,也没有再刻上名款。序班,主要职能是在朝廷里举行典礼时,掌管殿廷文武百官之班位,品级从九品。史书上对也他没有详细记载。如果人们只见拓本,未见过墨迹者,书者是谁恐怕就很难得知了。

本幅书诗三十七首,只有王涣之五言诗缺少最后一句“玄契齐古今”。基本上是按原刻的行文钩填(柳本就缺此句),并把刻石上破损处的字用细笔勾勒出轮廓范围,有的是半个字,有的是一个字,还有的是半行或一行,从这些勾勒用笔中可知,此《戏鸿堂法帖》的刻石到乾隆时已损坏严重,每首诗的诗文几乎都不完全。读者可以与第六柱仔细对照一下,残缺与完整的不同就可一目了然。书者在整个行笔过程中始终笔笔不苟,在平缓的笔划中杂以快疾,墨色也较均匀,字的飞白表现得很逼真,可见书写时是倾注了极大的精力,对皇帝的指令也是不敢怠慢的。

著录于《石渠宝笈续编》。清代刻入“兰亭”八柱,列为第五。

柳公权

柳公权(778—865年),字诚悬,京兆华原(今陕西耀县)人。唐宪宗元和初年进士。曾任太子少师,世称“柳少师”。历中书舍人、谏议大夫、太子宾客至太子少师,封河东郡公。工书,尤以楷书精绝。师颜真卿、欧阳询而能参化其神理,自成一局,世有“颜筋柳骨”之称。穆宗尝问其用笔法,答曰:“用笔在心,心正则笔正。”语意双关,既论写字,又行笔谏。当时公卿士臣碑版若不得公权手笔,人以为不孝。外夷入贡,另备资材,专求柳书。传世书迹颇多,楷书以《玄秘塔碑》、《神策军碑》等最具特色。

小臣

在殷及西周早期是一较高的官职,此官名后常随以私名。西周中期后此官职地位下降。

鸿胪寺序班

鸿胪寺属官之一,从九品。明初鸿胪寺序班设16人,后维持在50人左右,明嘉靖三十六年(1557年)革8人,万历十一年(1583年)复设6人。

引首

中国书画手卷的专业术语。指在本幅前面所留的空白纸方,一般用以题写书画名称或高度概括的品评,多为四字,与画心之间有隔水分开。因开卷时首先见其,故称“引首”,最早在明初出现。

内府

职官名,见《周礼·天官》,执掌贡赋货藏,以供邦国之用。后泛指皇家府库或宫廷。

乾隆皇帝

董其昌

董其昌(1555—1636年),字玄宰,号思白,又号香光居士,华亭(今上海松江)人。明万历十六年(1588年)进士,官至礼部尚书,卒谥文敏。精于书画鉴赏,富收藏。在书画理论方面主张“南北宗”,对晚明以后的画坛影响深远。工书法,自谓于率易中得之,其董派书风对当时及清初书坛有极大影响。其书画创作讲求追摹古人,但并不泥古,在笔墨的运用上追求先熟后生的效果,拙中带秀,体现出文人创作中平淡天真的个性,并以其为代表,形成著名山水画派“松江派”。著有《画禅室随笔》、《容台集》、《画旨》等。

刻工

雕漆主要工艺之一,又称雕工。即先在器物上髹漆若干层后,再凭漆之厚度来雕刻花纹。

摹勒上石

古代书碑的方法之一。将要刻的文字写在纸上,用半透明纸蒙在原作背面,用笔蘸取,朱红颜料依字形勾出笔道轮廓,然后双勾好的摹纸复于碑石或木板上,用纸数层放在摹纸之上,以石均匀砑磨,使朱红笔道印在石上,然后施刻。摹勒上石之后书家的墨迹仍然可以保留下来。

石渠

西汉高祖四年(前200年),萧何在未央宫正殿北(今西安市未央区柯家寨村西)建造国家藏书机构,以收藏入关所得秦之律令、图籍。其下砌石为渠以导水,因称“石渠阁”。宣帝甘露三年(前51年),诏太子太傅萧望之,诸儒韦玄成、施雠、梁丘临、戴圣、刘向等,于阁内讲五经异同,增立博士。至成帝时藏秘书于此。此后,“石渠”便成为皇家收藏图书典籍之所的专称。

石渠宝笈

清乾隆、嘉庆间宫廷书画著录书,共有三编,初编成书于乾隆十年(1745年),共四十四卷;续编成书于乾隆五十八年(1793年),共四十卷;三编成书于嘉庆二十一年(1816年),共二十八函,一百二十册。书中收录了清朝宫廷所藏五帝御笔、历朝书画、本朝书画以及少量的碑帖和织绣作品近万件。

《石渠宝笈续编》

记录清内府收藏的绘画、书法之著录书。清王杰、董诰、金士松、沈初、彭元瑞、阮元等奉敕纂辑。续编八十八卷,目录三卷。清内府所贮书画自乾隆十年(1745年)十月完成《石渠宝笈》初编,迄乾隆五十六年(1791年)已历40余年,其间收藏更趋宏富。为宝典藏,以免舛伪错失,乾隆帝敕谕王杰等人重加荟辑。是书于乾隆五十六年始辑,迄乾隆五十八年(1793年)成书。体例依初编以书画作品的贮存处所(如乾清宫、养心殿、三希堂、重华宫、御书房等)分辑,以备点查。其叙述书画按照书册、画册、书画合册、书卷、画卷、书画合卷、书轴、画轴、书画合轴九类区分。文字分划段落,标界朱栏,以清眉目。书首列有总目,以便查稽。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫