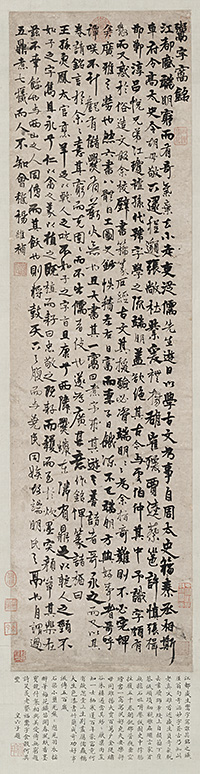

《鬻字窝铭》轴,元,杨维桢书,纸本,行楷书,纵104厘米,横28.9厘米。

释文: 鬻字窝铭。江都盛端明,穷而有奇气。弃去小走吏,从儒先生游,日以学古文为事。自周太史籀、秦丞相斯、车府令高、太史令胡毋敬,下逮程邈、张敞、杜业、爰礼、杨雄、崔瑗、贾逵、蔡邕、许慎、张揖、邯郸淳、吕忱兄弟、江琼祖孙,代号字学之流,端明盖欲绝其古今,与处伯仲其中。予识字颇有数,而又惑于俗造文,故余校壁书、籀篆、石经、古文,其援验必资端明。端明为余指奇难,则不必究埤雅,广雅之劳也。然六书八体日工,图史钞帙积左右日富,而妻子日饿冻不已。端明方与好事者歌呼谈笑,不计甔有储、爨有薪火无也。且大书其一窝曰煮字,求其游之善诗者歌詠之,而又以其卷请铭言于余。余喜其穷而克固,固而不出,儒者伎也。遂为广其意作铭,俾篆诸楣曰:王孙炮凤,太官烹羊,足以戟人之吭,不如子之字旨且康兮。西邻爨蠟,东邻负鼎,足以轭人之颈,不如子之字隽且永兮。仁以畬之,义以植之,既植而籽,曰忠敬之。既籽而获,而至于炊,墨突颜箪,其乐在兹。不幸馁也,与西山之人同传;而其飫也,则将鼓天下之腹而与尧民同娭。故端明氏之鬲也,自谓过五鼎煮七犠,而人不知。会稽杨维祯。

款钤“会稽杨维桢印”。鉴藏印有:“乾隆御览之宝”、“石渠宝笈”、“诒晋斋印”、“杨氏秘玩”、“也园索氏收藏书画”、“櫰庭清玩”、“阿尔喜普之印”、“东平”等多方。下裱边有永瑢题跋。 此作是一件长篇条幅,这种书法形式在元末并不多见,在杨维桢的传世作品中也属少数,因此章法布局自有其独特之处。通篇既呈绵密之势又见通达之气。结字或劲健厚阔,或轻盈妍丽,灵动圆活,融合汉隶、章草和二王格局,古澹朴拙之中显示出秀劲挺拔的独特魅力,颇具观赏价值。

杨维桢在《煮字窝铭》中称江都盛端明钻研古文字虽处穷恶之境而矢志不渝,高度赞扬其坚韧而严谨的治学精神,同时概述了文字学自古至今的发展成就,列举历代古文名家,表现出杨维桢对文字学研究的关注和渊博的知识,可称是一篇研究文字与书法发展史的学术论文。由此可知杨维桢的书法成就不仅源于书法实践而且根底于他深厚的书学修养,其作品往往弥漫着一种古雅而又悠远的意韵而绝无书手匠气。此文未入《东维子集》,属集外文。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫