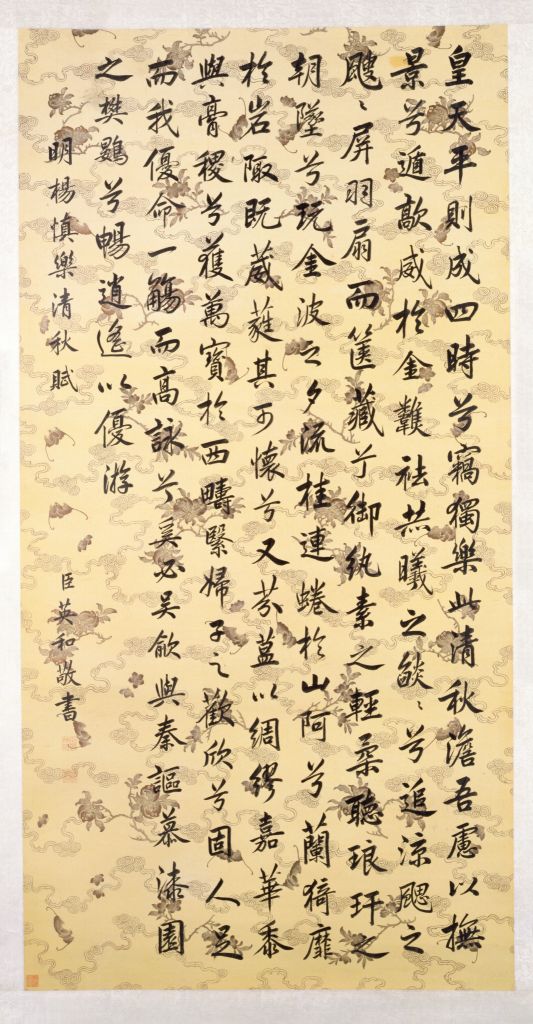

作品书明代杨慎《乐清秋赋》,载《升庵集》卷一。其文句与《四库全书》本相校多有出入,似依据不同版本而书。此作结字匀整平和,笔致潇洒俊朗,既有唐人楷法严整以及颜字端庄凝重的特征,又具赵孟頫书法遒美畅达之意,是清代中期馆阁体书法代表作之一。此外,所用描金笺绘有象征瑞意吉祥的云蝠花卉图案,与承平应制的创作主题颇为契合,尽显华贵富丽的宫廷趣味和时代风气。

款署:“臣英和敬书。”钤“臣英和印”朱文印、“朝朝染翰”朱文印。鉴藏印:“宝蕴楼书画续录”朱文印。

释文:

皇天平则成四时兮,窃独乐此清秋。澹吾虑以抚景兮,遁歊威于金 。祛赫曦之焰焰兮,追凉飔之飕飕。屏羽扇而箧藏兮,御纨素之轻柔。听琅玕之朝坠兮,玩金波之夕流。桂连蜷于山阿兮,兰猗靡于岩陬。既葳蕤其可怀兮,又芬蒀以绸缪。嘉华黍与膏稷兮,获万宝于西畴。繄妇子之欢欣兮,固人足而我优。命一觞而高咏兮,奚必吴歈与秦讴。慕漆园之樊鷃兮,畅逍遥以优游。明杨慎乐清秋赋。 臣英和敬书。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫