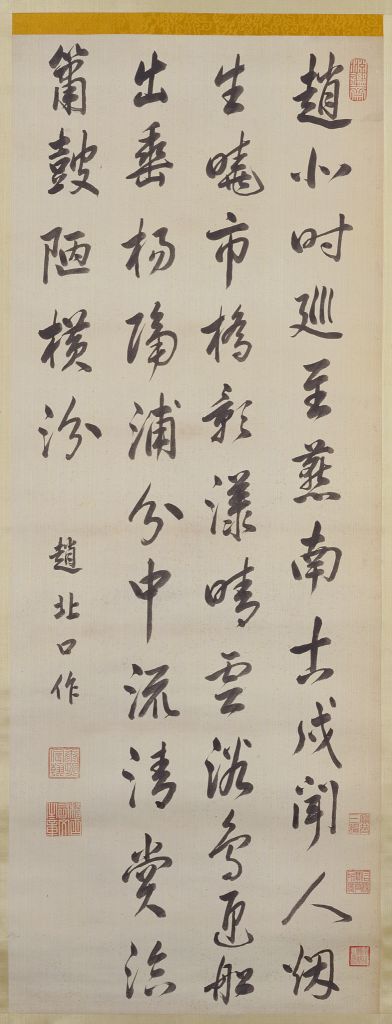

释文:

赵北时巡至,燕南古戍闻。人烟生晓市,桥影漾晴云。浴鸟迎船出,垂杨隔浦分。中流清赏洽,箫鼓陋横汾。赵北口作。

钤 “康熙宸翰”、“稽古佑文之章”、“渊鑑斋”印。鉴藏印有“宝笈三编”、“石渠宝笈所藏”、“宣统尊亲之宝”、“教育部点验之章”。

此幅作品为玄烨所书其本人作五律一首,题为《赵北口》 ,载《清圣祖御制诗初集》卷七。赵北口位于直隶(今河北境内)任丘县北五十里,又称唐兴口、赵堡口,为诸淀之水所汇。旧有堤、桥,通南北孔道,桥上题“燕南赵北”。康熙皇帝曾在仲春(农历二月)在此阅水围。他出巡赵北口时见燕南古镇一派太平景象,遂生感慨,赋此诗为纪。此幅书法精熟流畅,笔墨饱满。

爱新觉罗·玄烨(1654-1722年)即清圣祖康熙皇帝,顺治皇帝第三子。他自幼受到系统严格的汉文化的启蒙教育,对汉传统文化有强烈的认同感。他不仅大力倡导汉文化,本人亦饱读诗书,好学敏求,学习书法便是其重要的功课之一。万机余暇,他常与臣下观摩古人墨迹,切磋书艺,以翰墨陶冶情怀。历代书家中,玄烨对董其昌的书法最为崇尚,刻意模仿,功力渐深,最终成为一名出色的董派书家,并直接影响和引领了当时的书风走向,使清初书坛弥漫着董派的流风余韵。

此作曾经《石渠宝笈三编》著录,又经民国政府教育部点验,宝藏至今已近三百年。

撰稿人:华宁

玄烨

宸翰

帝王的文章或手书。

稽古

考察古代,研习古事。

石渠

西汉高祖四年(前200年),萧何在未央宫正殿北(今西安市未央区柯家寨村西)建造国家藏书机构,以收藏入关所得秦之律令、图籍。其下砌石为渠以导水,因称“石渠阁”。宣帝甘露三年(前51年),诏太子太傅萧望之,诸儒韦玄成、施雠、梁丘临、戴圣、刘向等,于阁内讲五经异同,增立博士。至成帝时藏秘书于此。此后,“石渠”便成为皇家收藏图书典籍之所的专称。

石渠宝笈

清乾隆、嘉庆间宫廷书画著录书,共有三编,初编成书于乾隆十年(1745年),共四十四卷;续编成书于乾隆五十八年(1793年),共四十卷;三编成书于嘉庆二十一年(1816年),共二十八函,一百二十册。书中收录了清朝宫廷所藏五帝御笔、历朝书画、本朝书画以及少量的碑帖和织绣作品近万件。

水围

水上围猎。清代以前, 满族人民在骑射行围的同时也从事渔猎活动。康熙皇帝继承祖先的传统,不仅经常进行旱围,也多次举行水围。直隶水淀近在京畿,水面开阔,是水围的好去处。水围多在二三月间进行,此时候鸟北返,雁凫成群,春意盎然,是水围的黄金季节。每当水围之际,康熙帝多在赵北口或苑家口登舟,届时,由直隶督抚率领地方官员从四面乘舟驱赶水禽,进行壮观的水上围猎。

康熙皇帝

董其昌

董其昌(1555—1636年),字玄宰,号思白,又号香光居士,华亭(今上海松江)人。明万历十六年(1588年)进士,官至礼部尚书,卒谥文敏。精于书画鉴赏,富收藏。在书画理论方面主张“南北宗”,对晚明以后的画坛影响深远。工书法,自谓于率易中得之,其董派书风对当时及清初书坛有极大影响。其书画创作讲求追摹古人,但并不泥古,在笔墨的运用上追求先熟后生的效果,拙中带秀,体现出文人创作中平淡天真的个性,并以其为代表,形成著名山水画派“松江派”。著有《画禅室随笔》、《容台集》、《画旨》等。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫