董其昌(1555—1636年),字玄宰,号思白,又号香光居士,华亭(今上海松江)人。明万历十六年(1588年)进士,官至礼部尚书,卒谥文敏。精于书画鉴赏,富收藏。在书画理论方面主张“南北宗”,对晚明以后的画坛影响深远。工书法,自谓于率易中得之,其董派书风对当时及清初书坛有极大影响。其书画创作讲求追摹古人,但并不泥古,在笔墨的运用上追求先熟后生的效果,拙中带秀,体现出文人创作中平淡天真的个性,并以其为代表,形成著名山水画派“松江派”。著有《画禅室随笔》、《容台集》、《画旨》等。

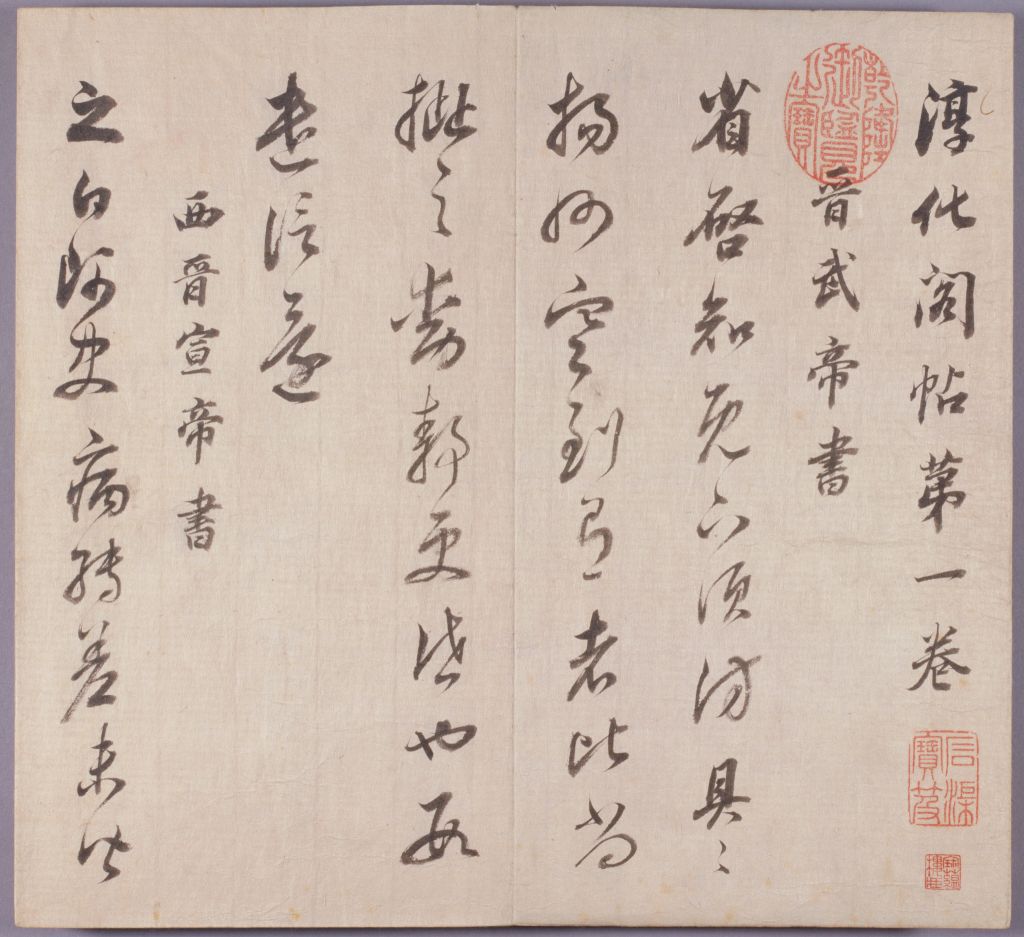

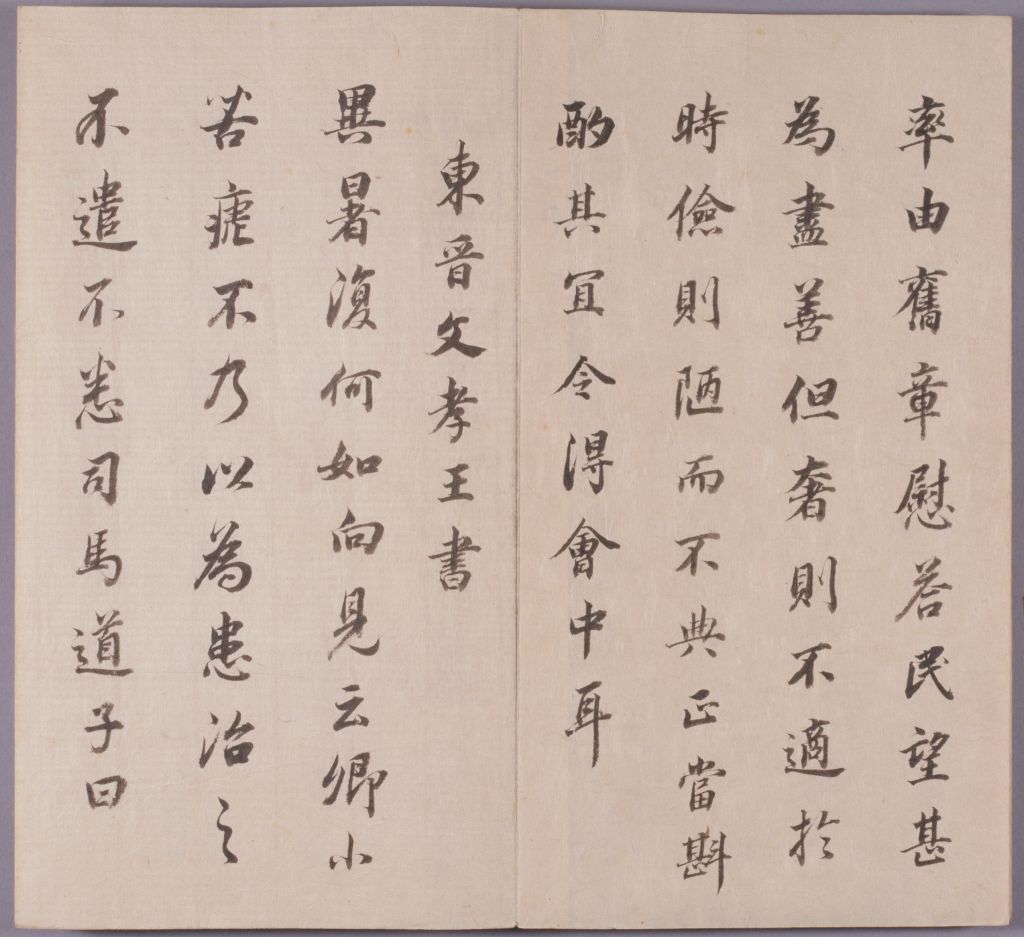

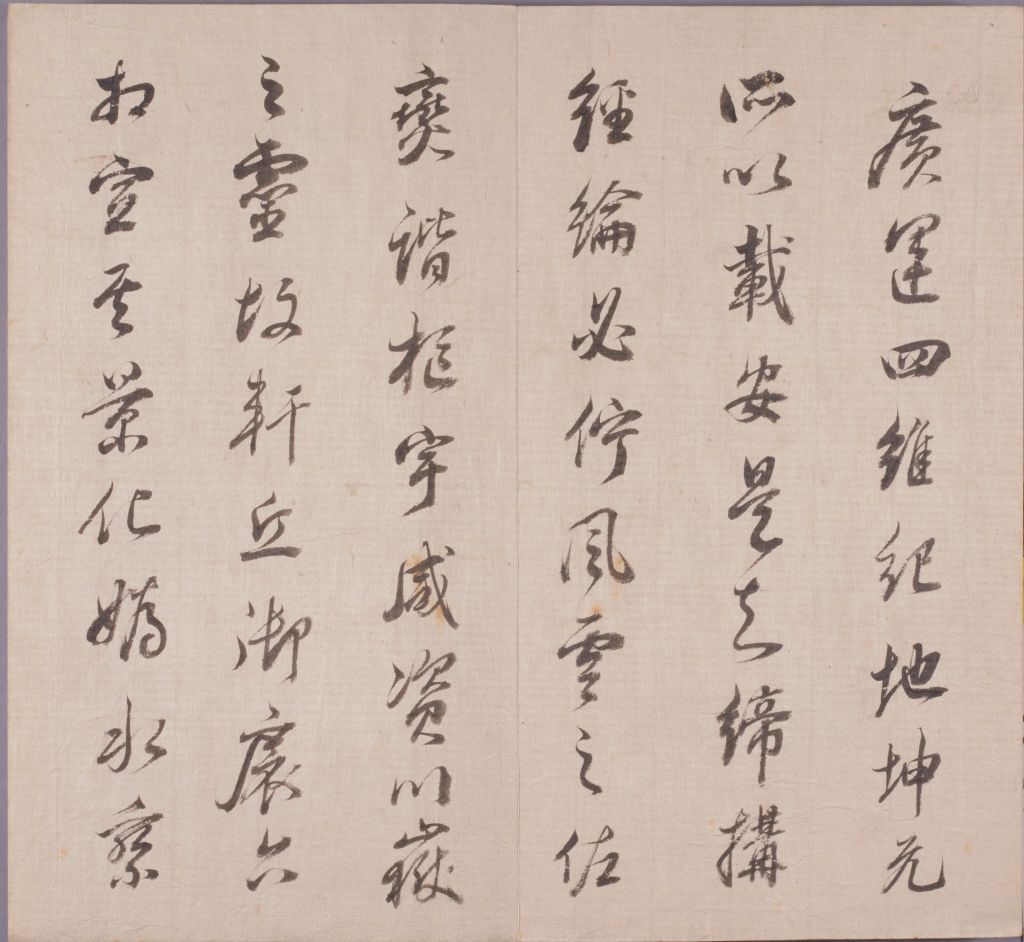

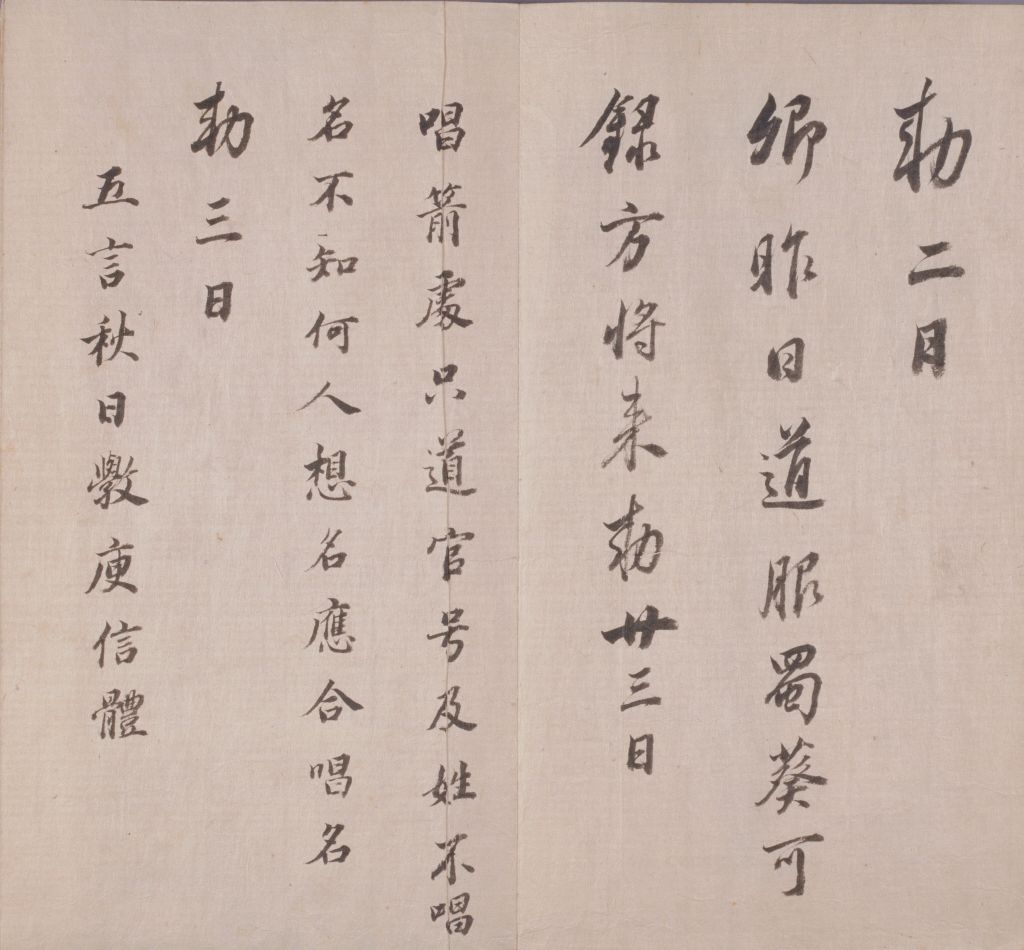

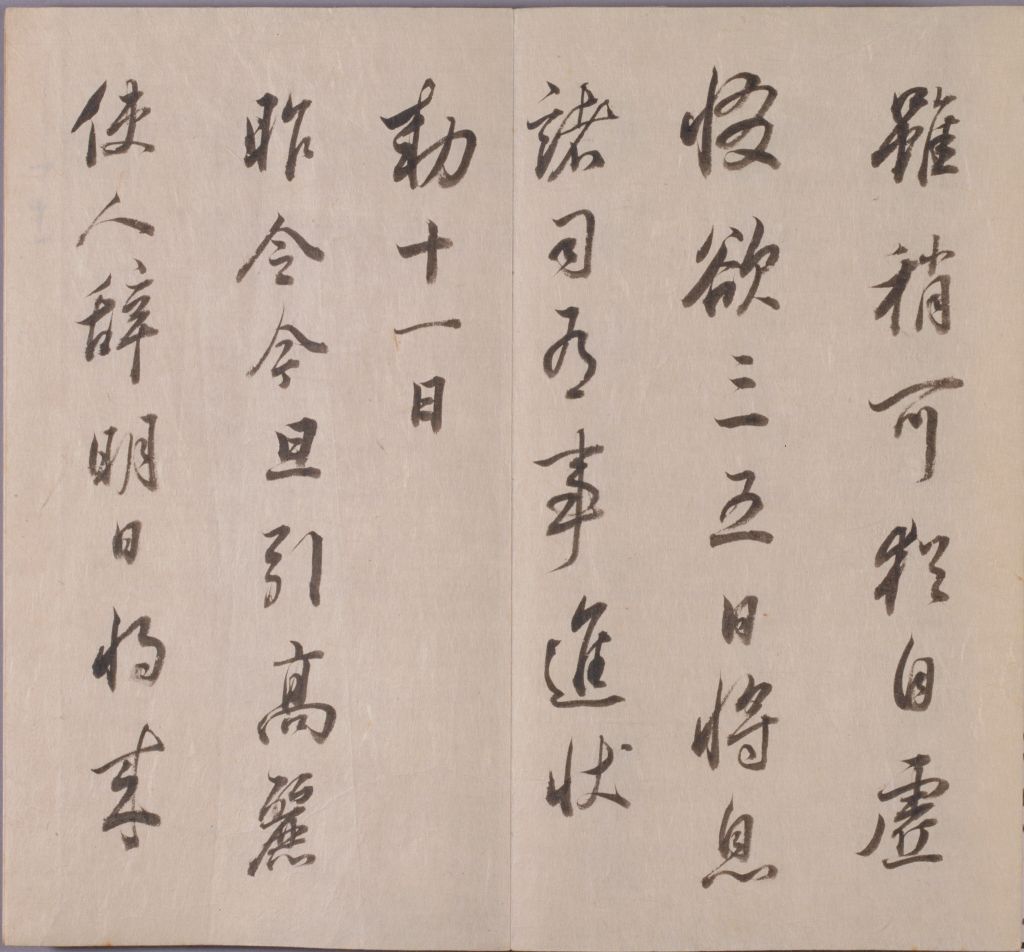

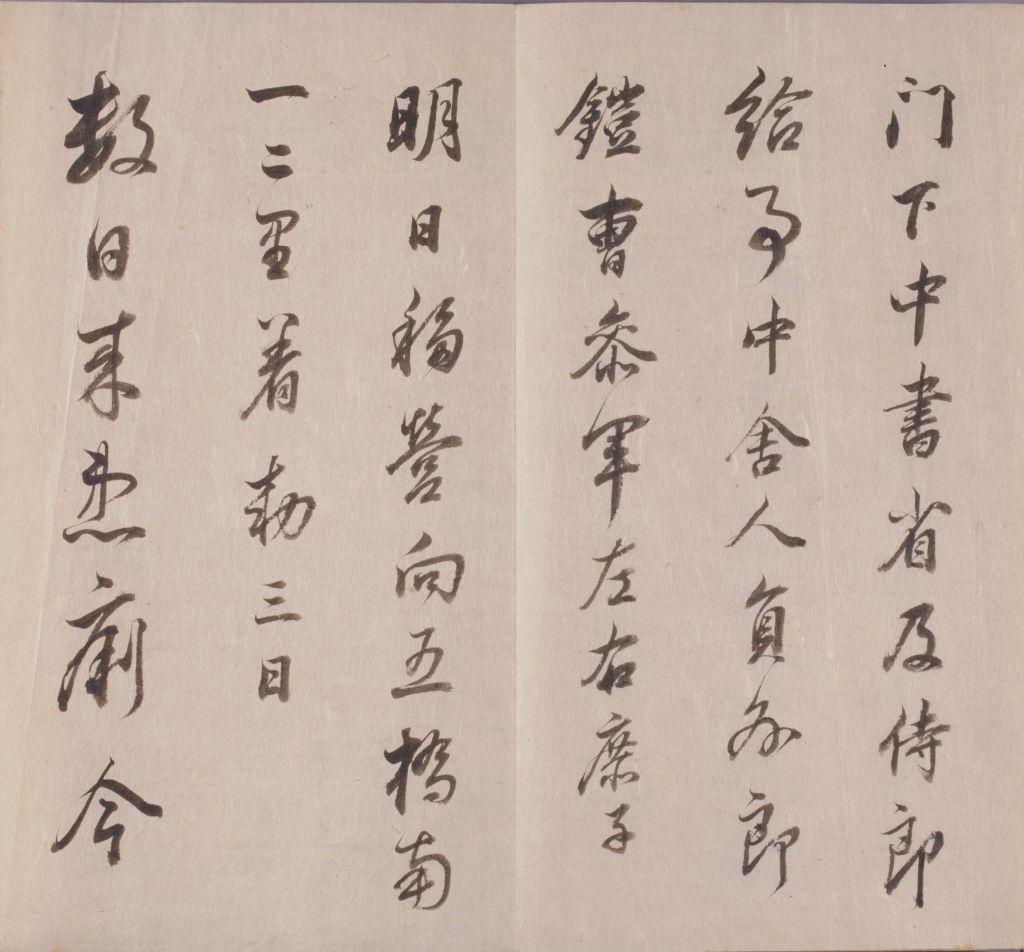

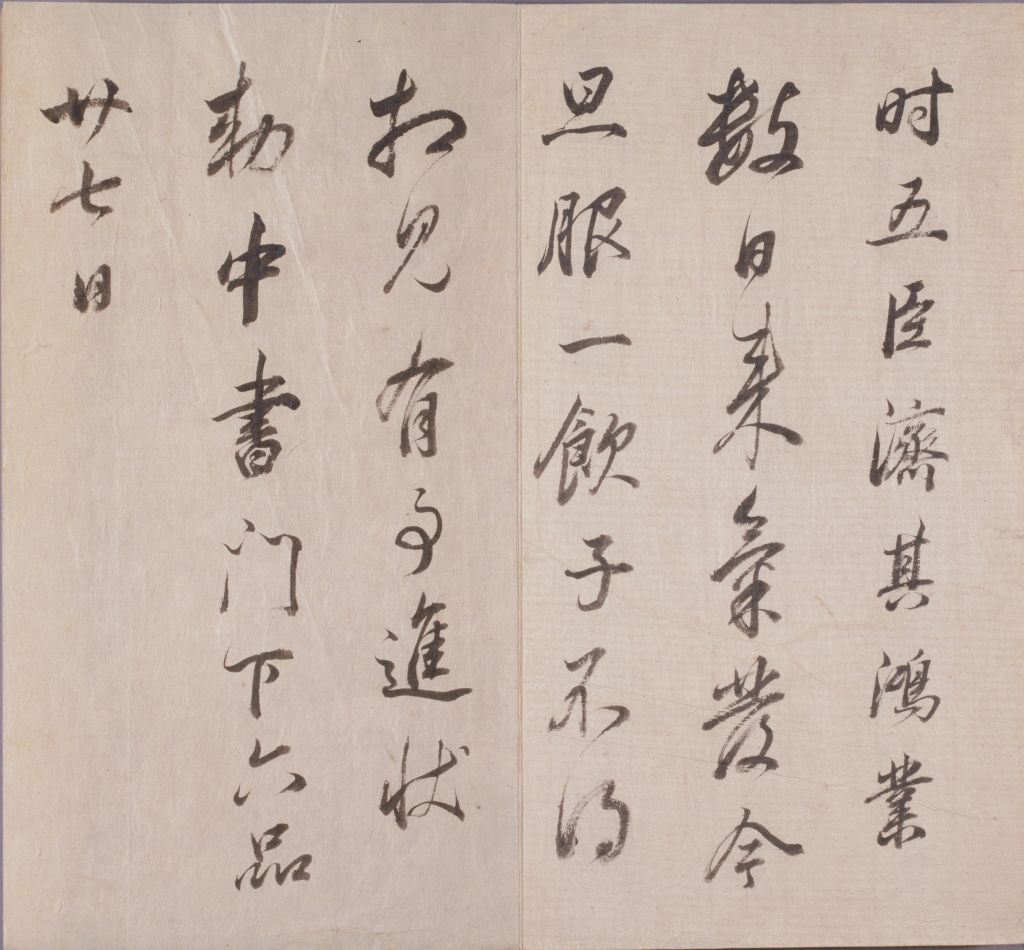

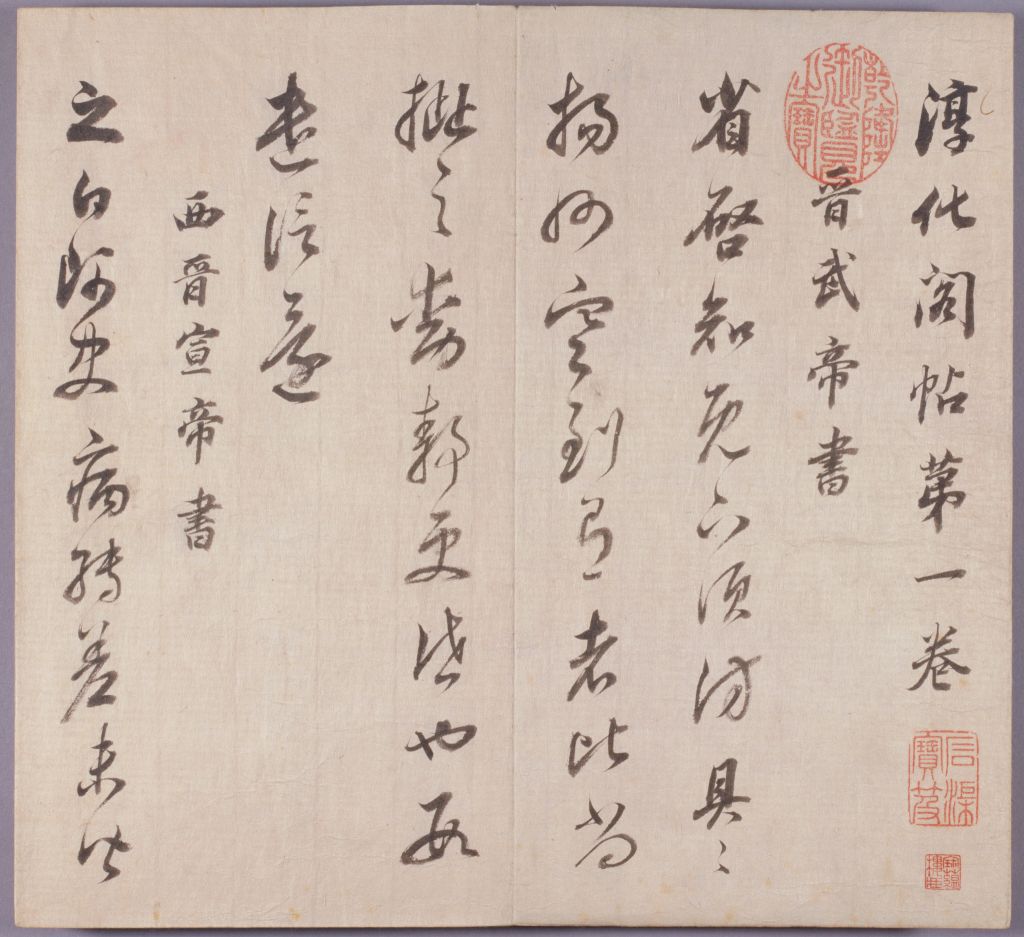

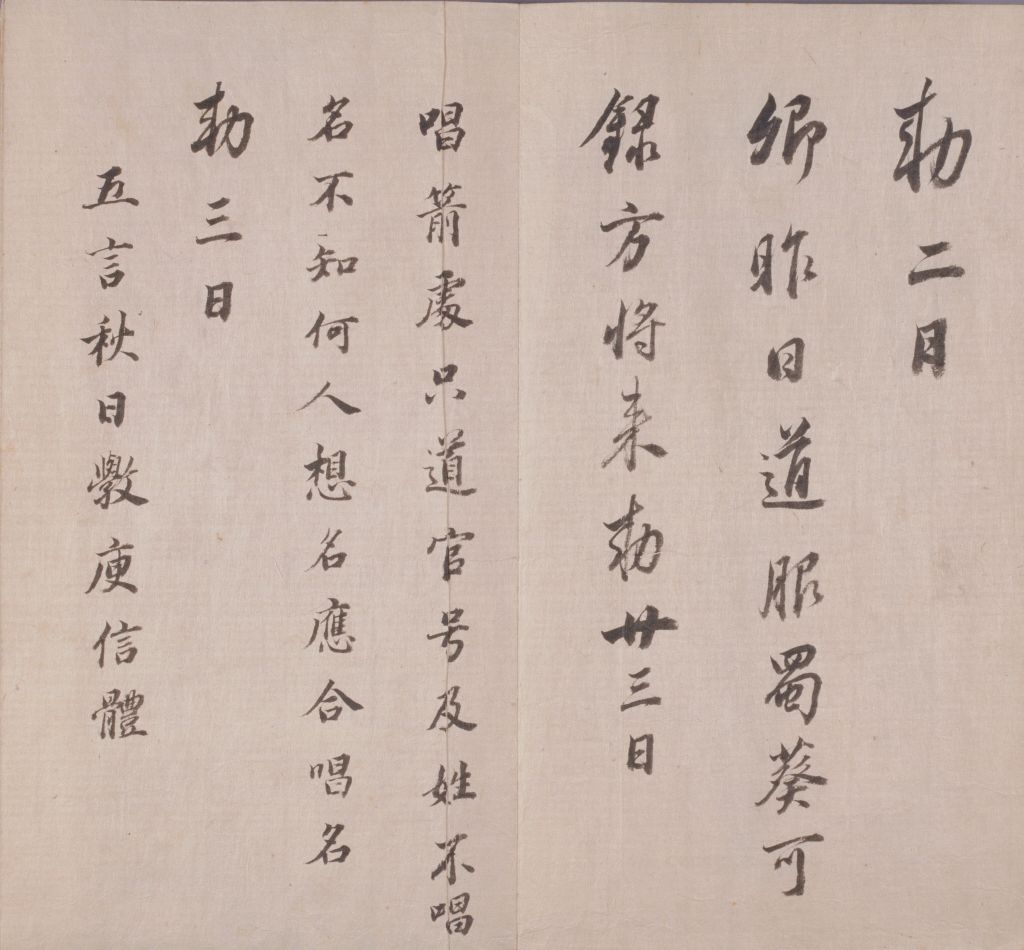

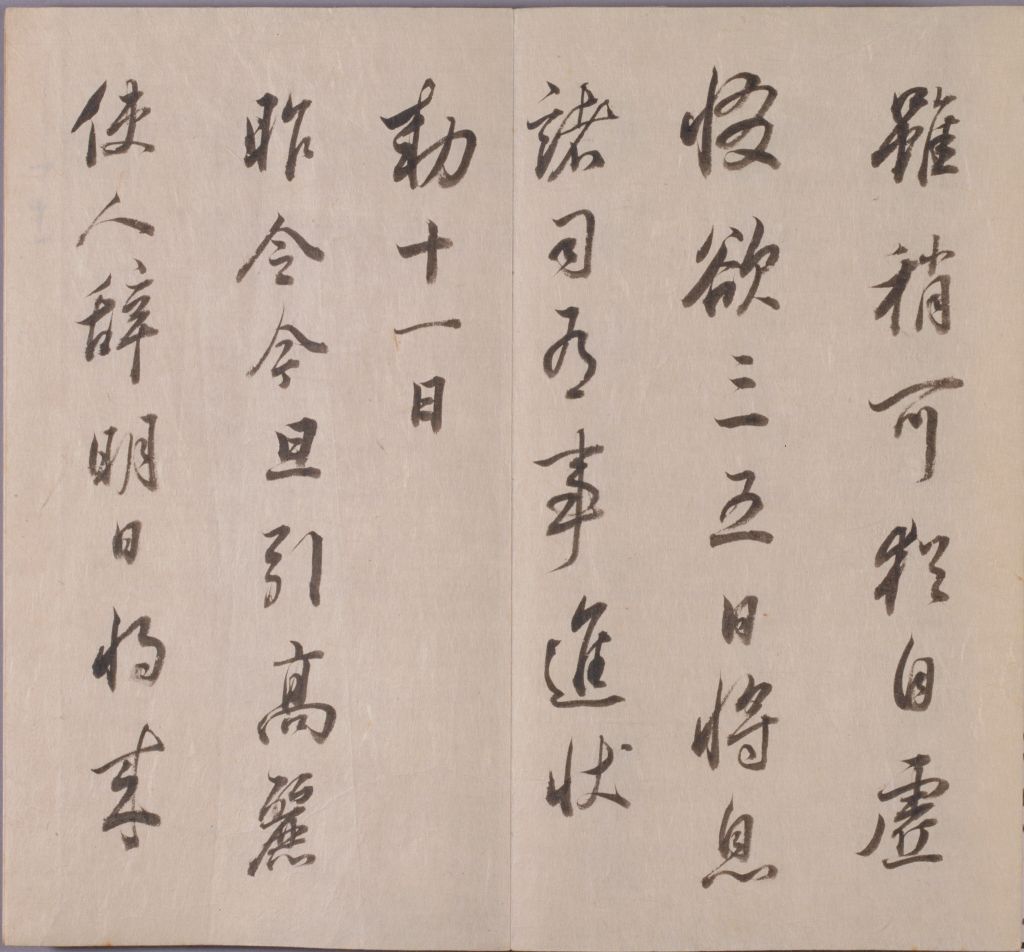

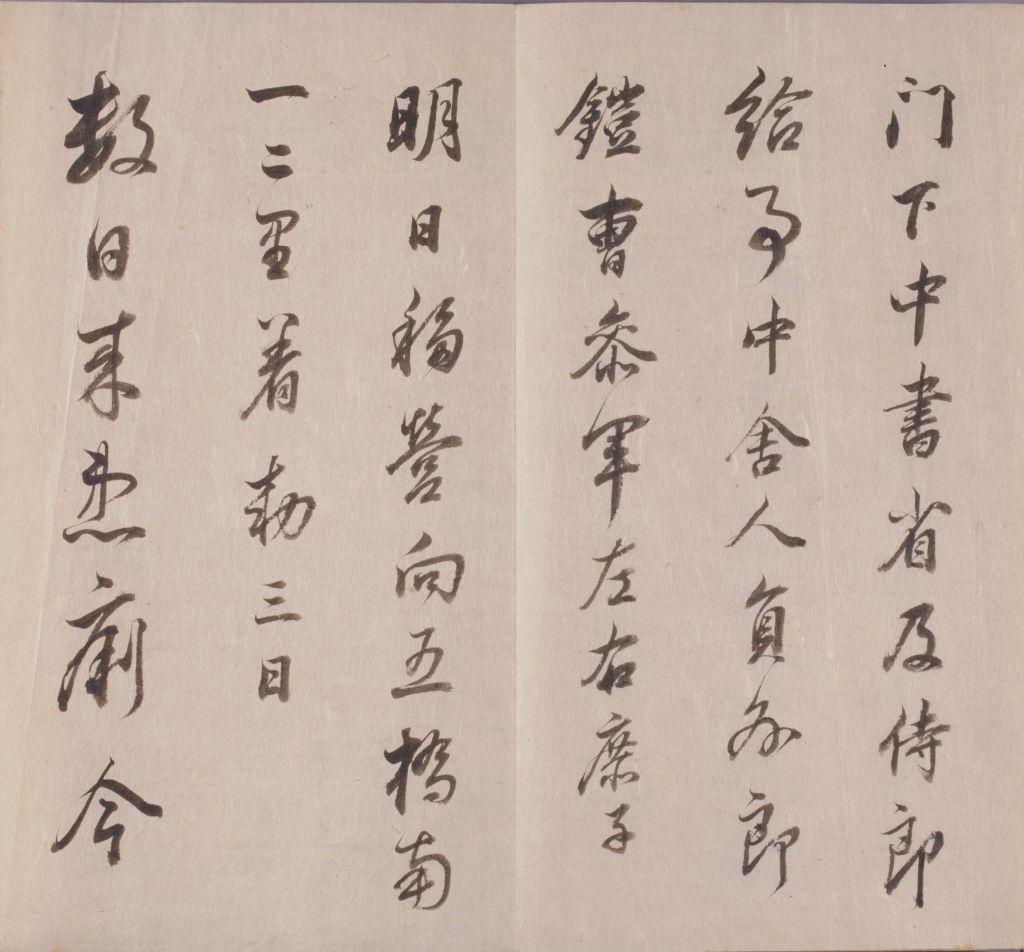

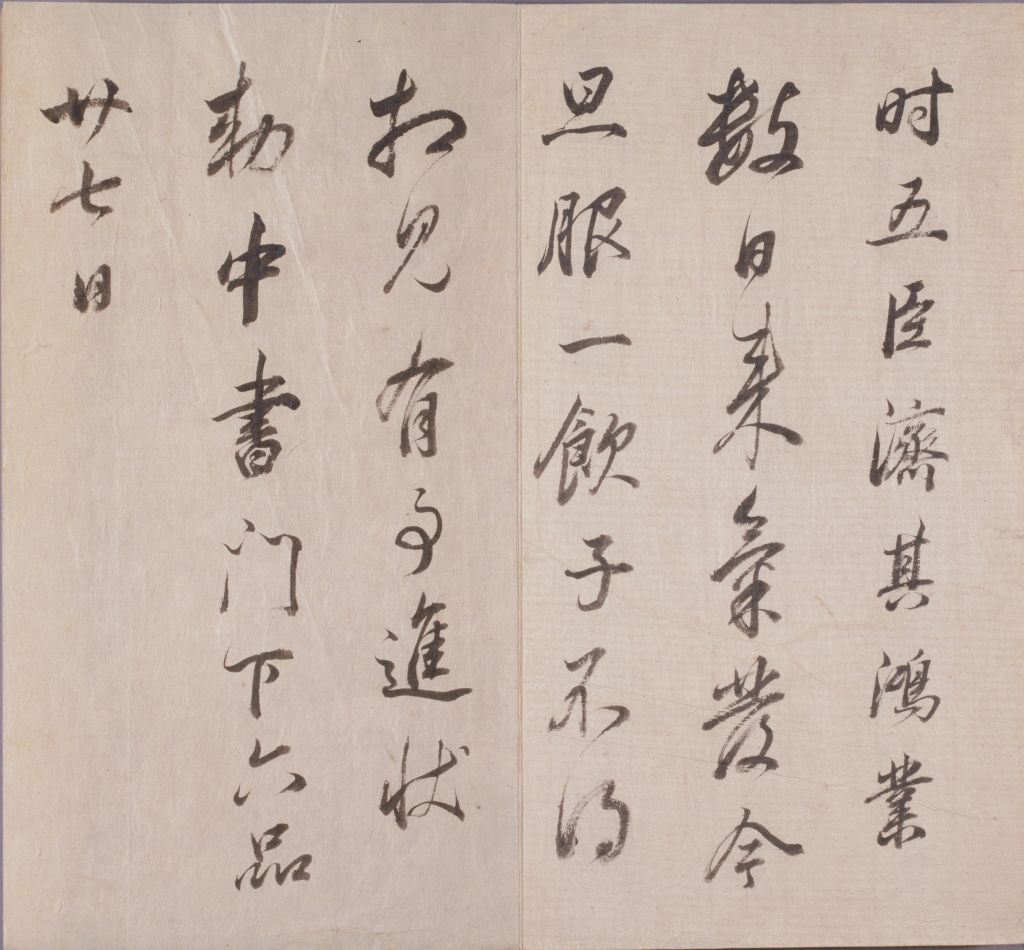

临淳化阁帖册第一卷之三

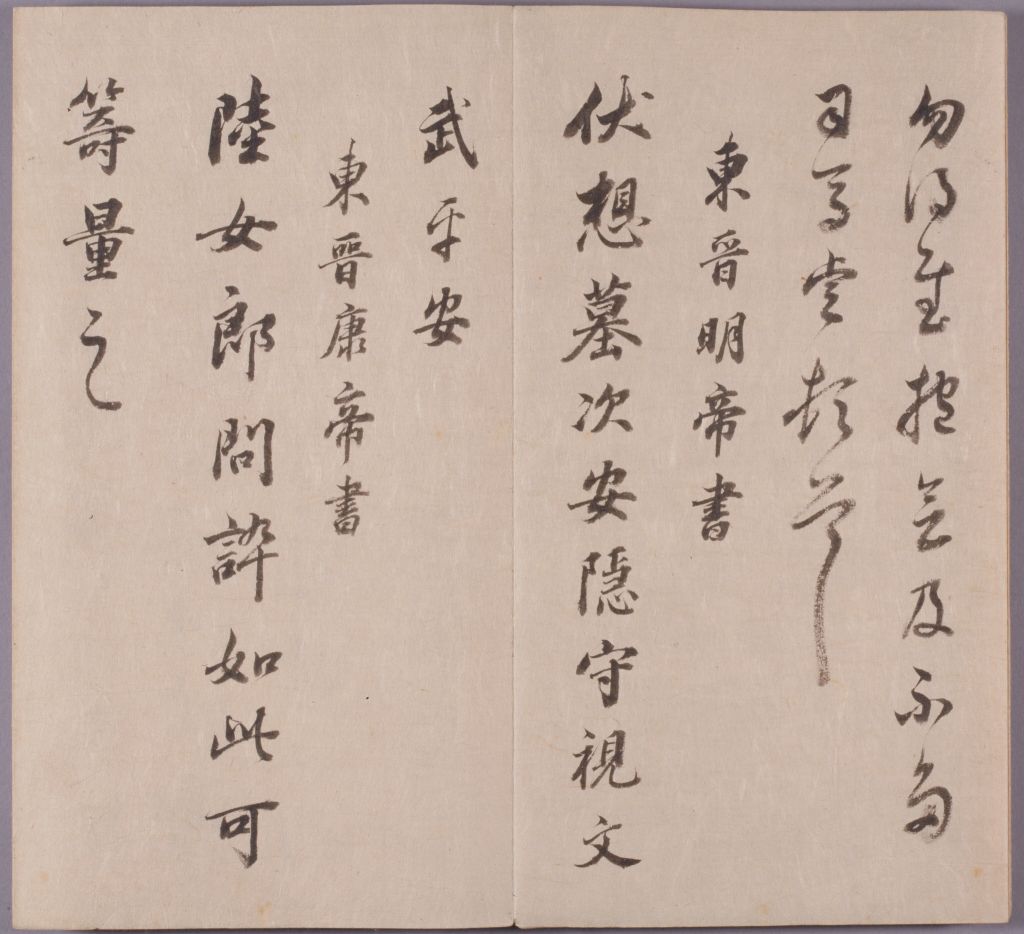

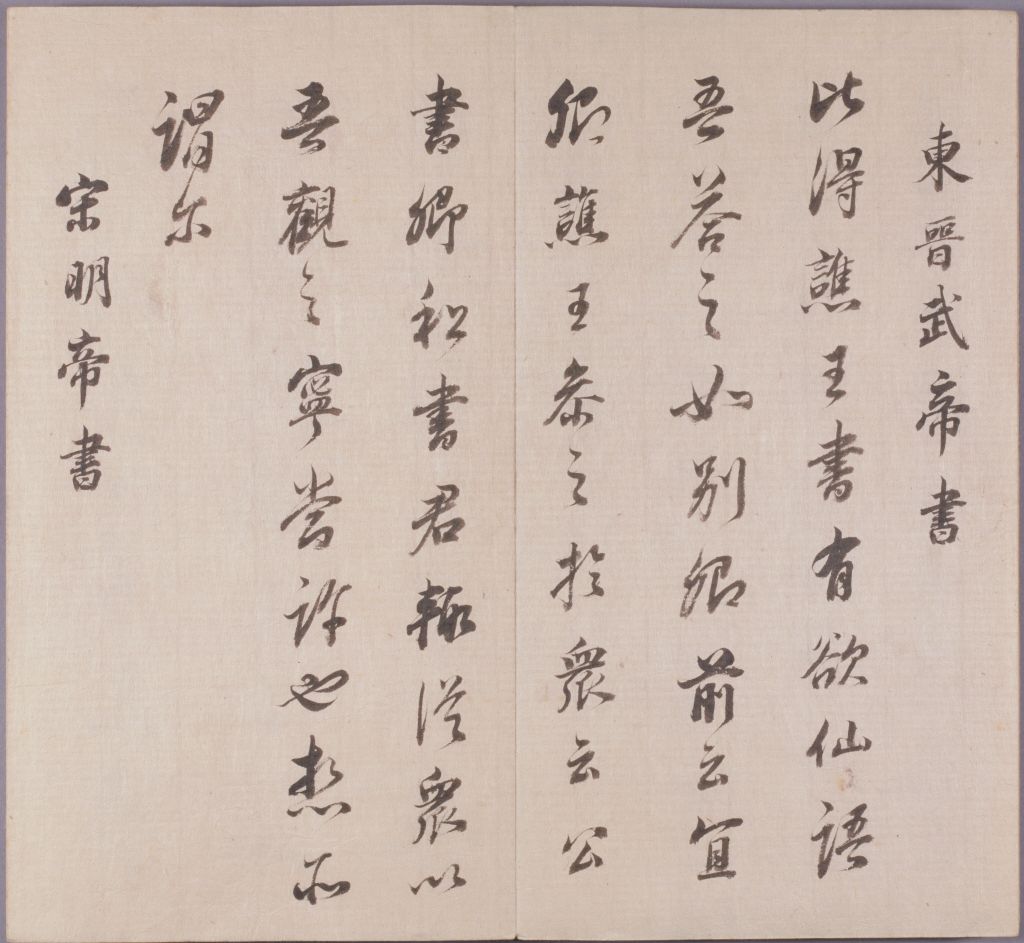

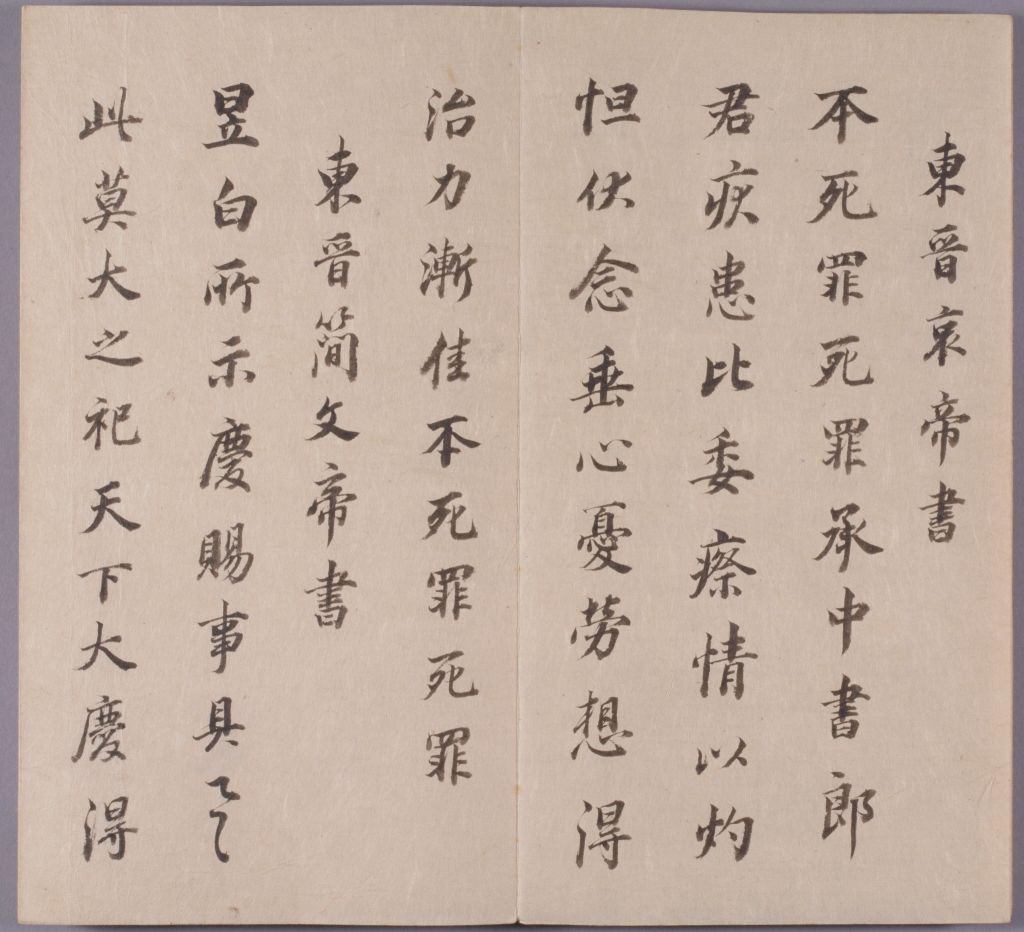

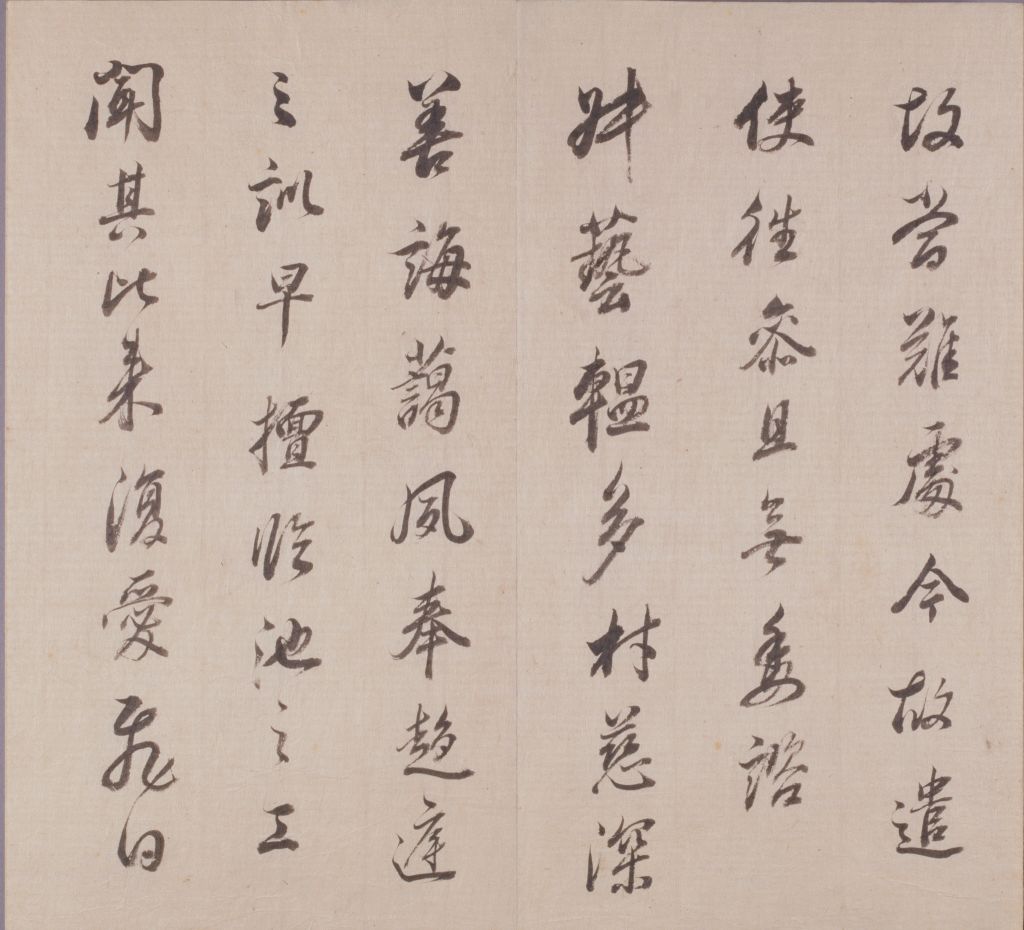

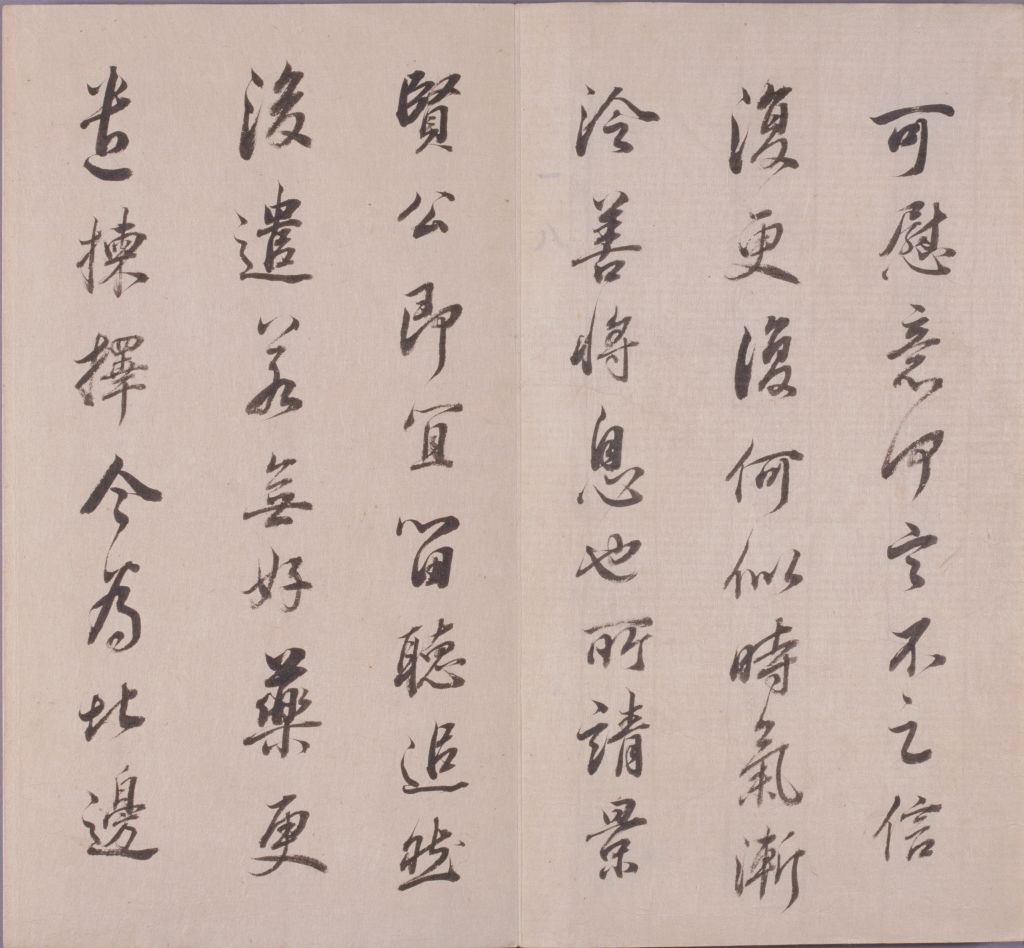

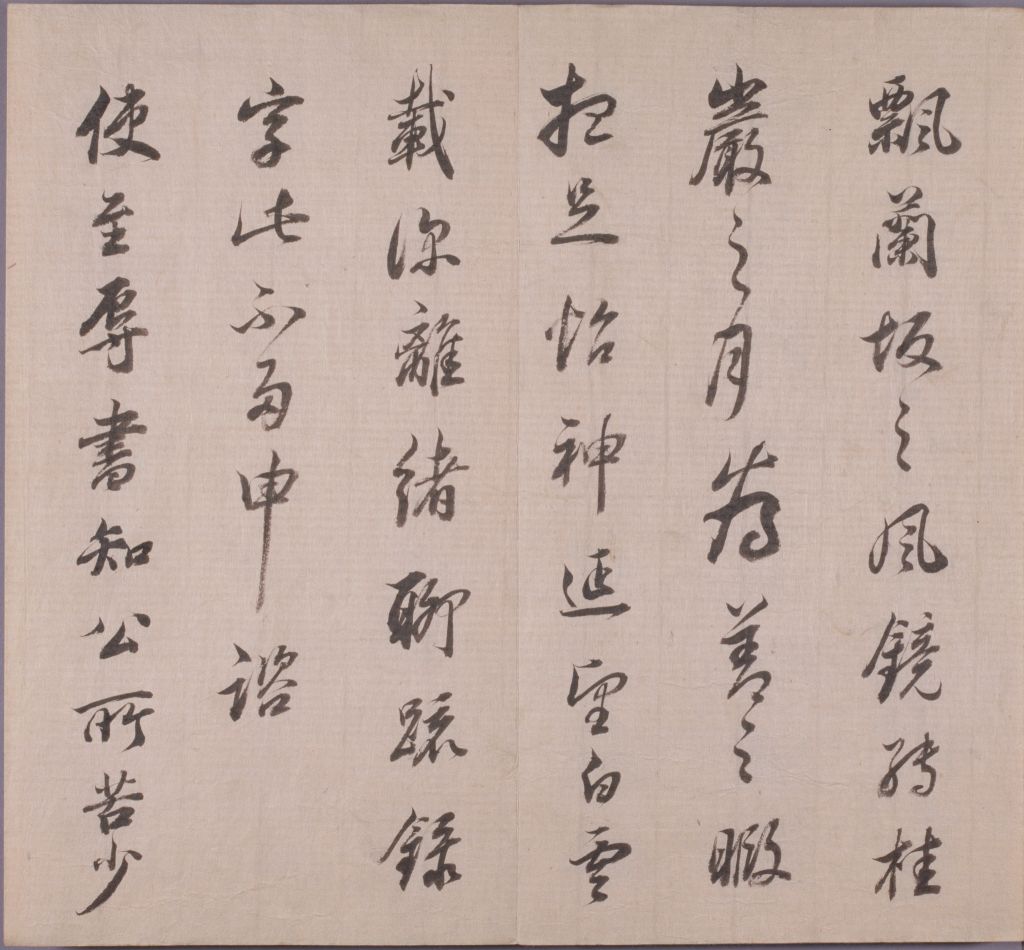

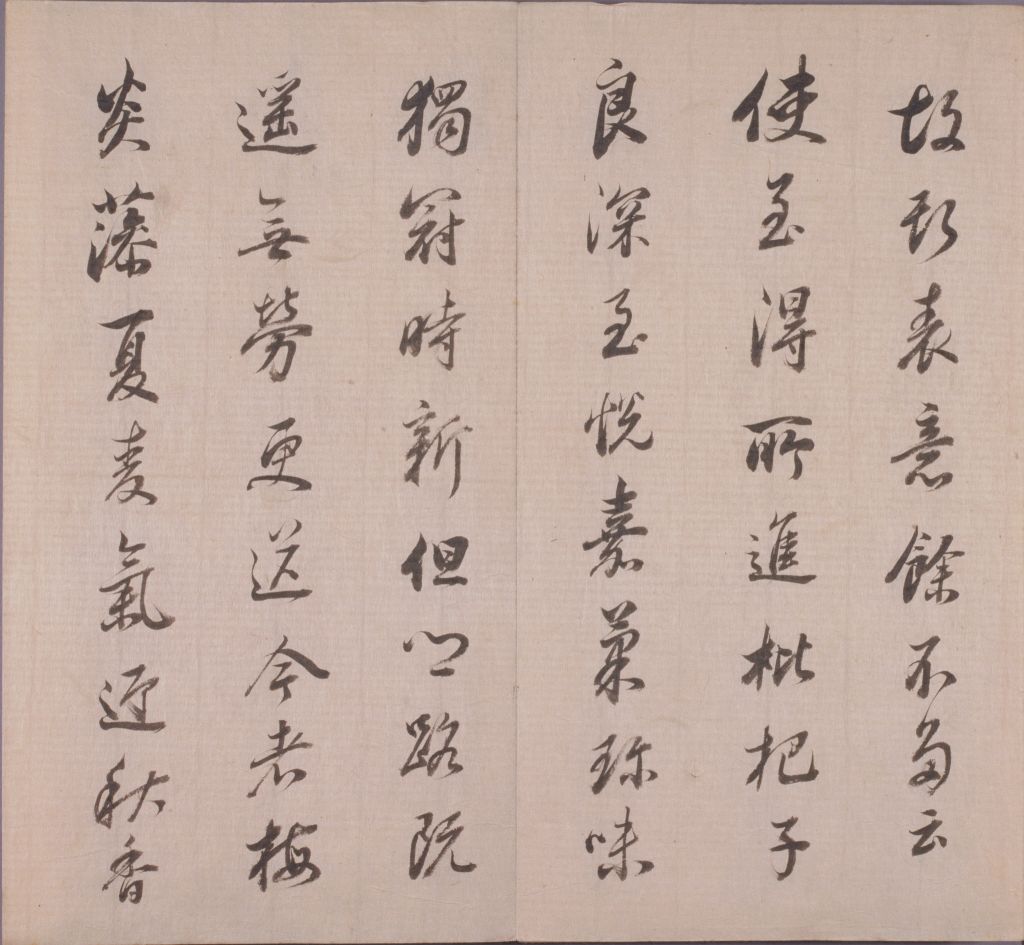

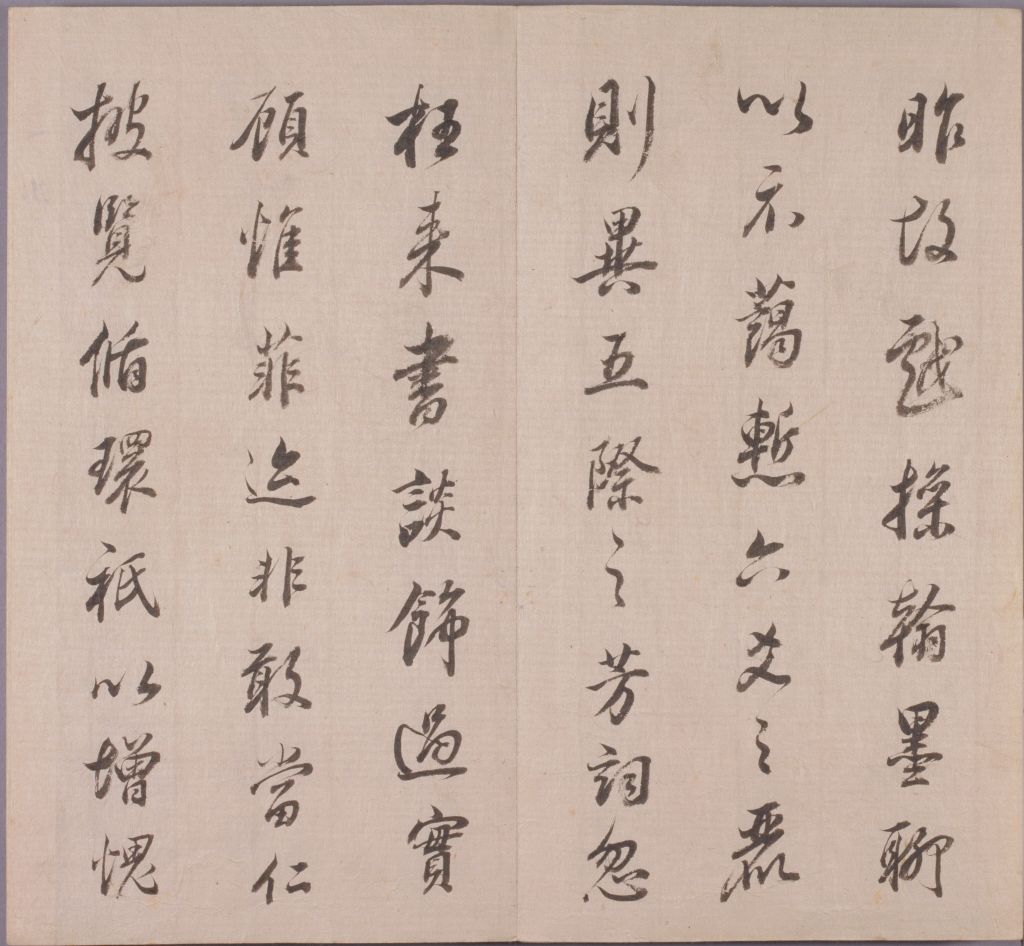

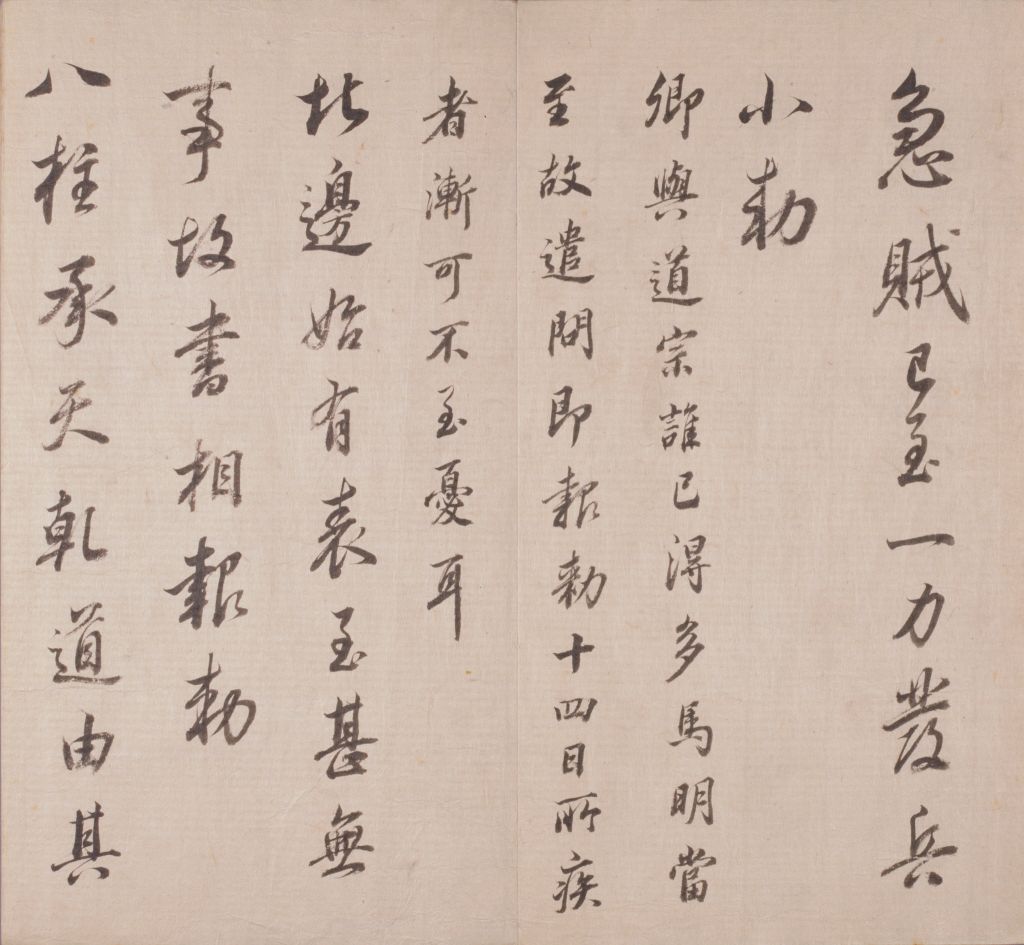

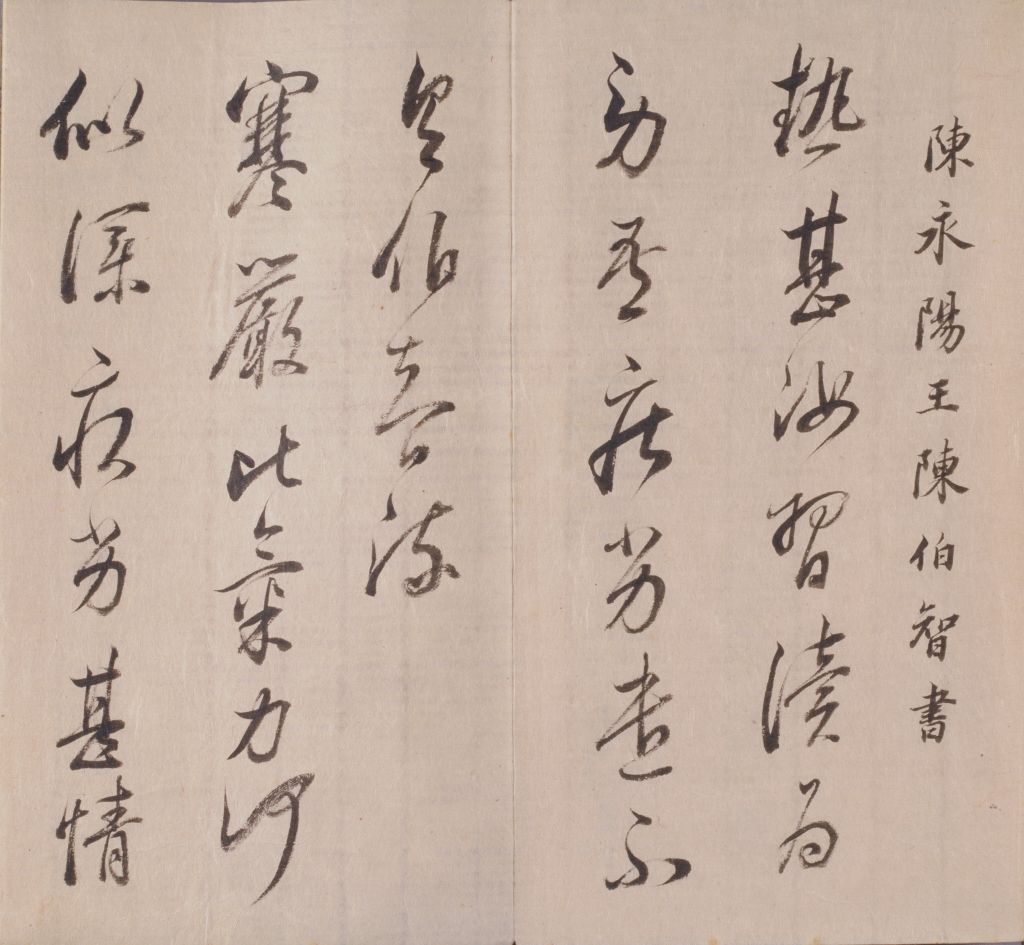

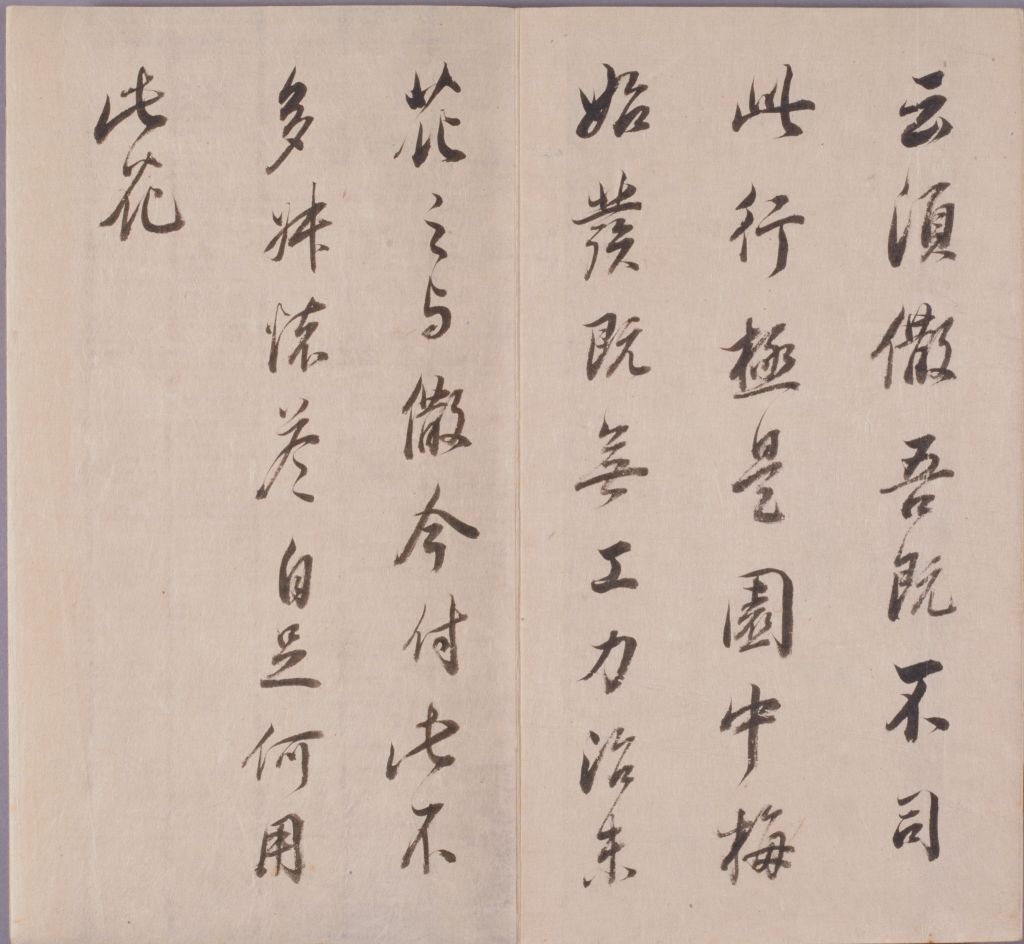

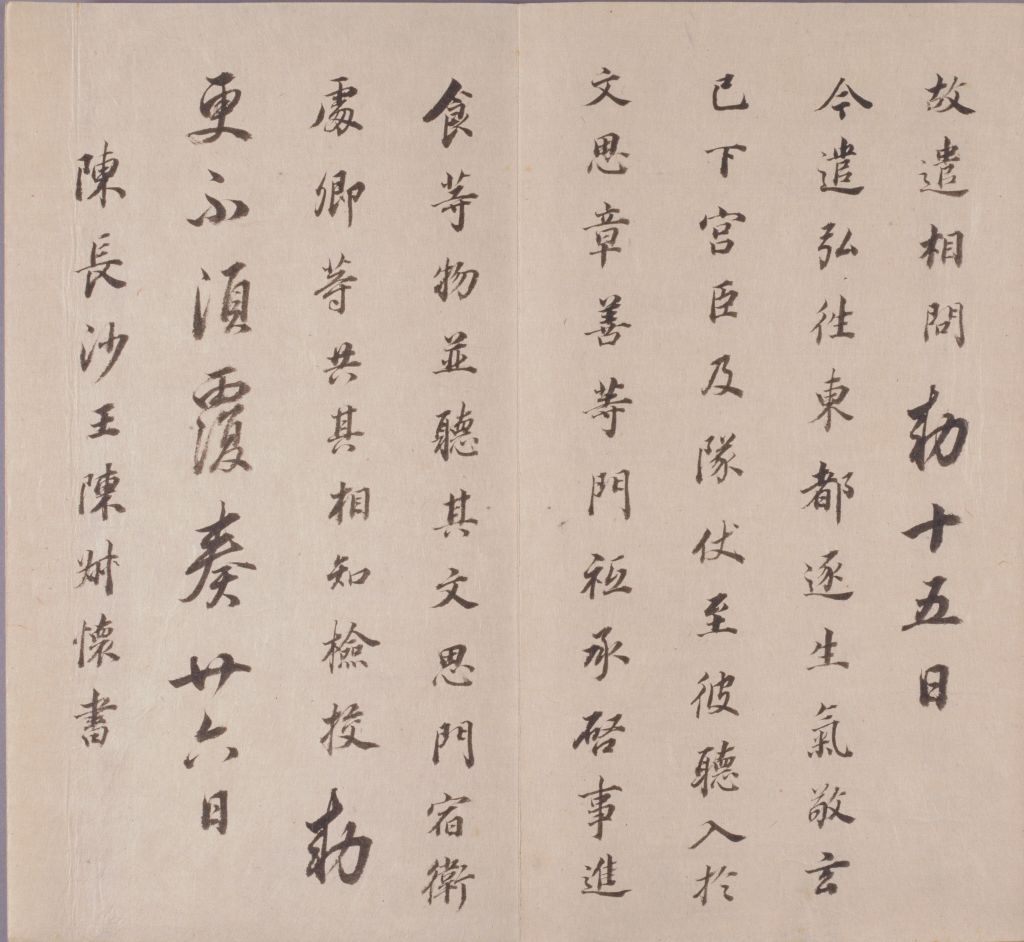

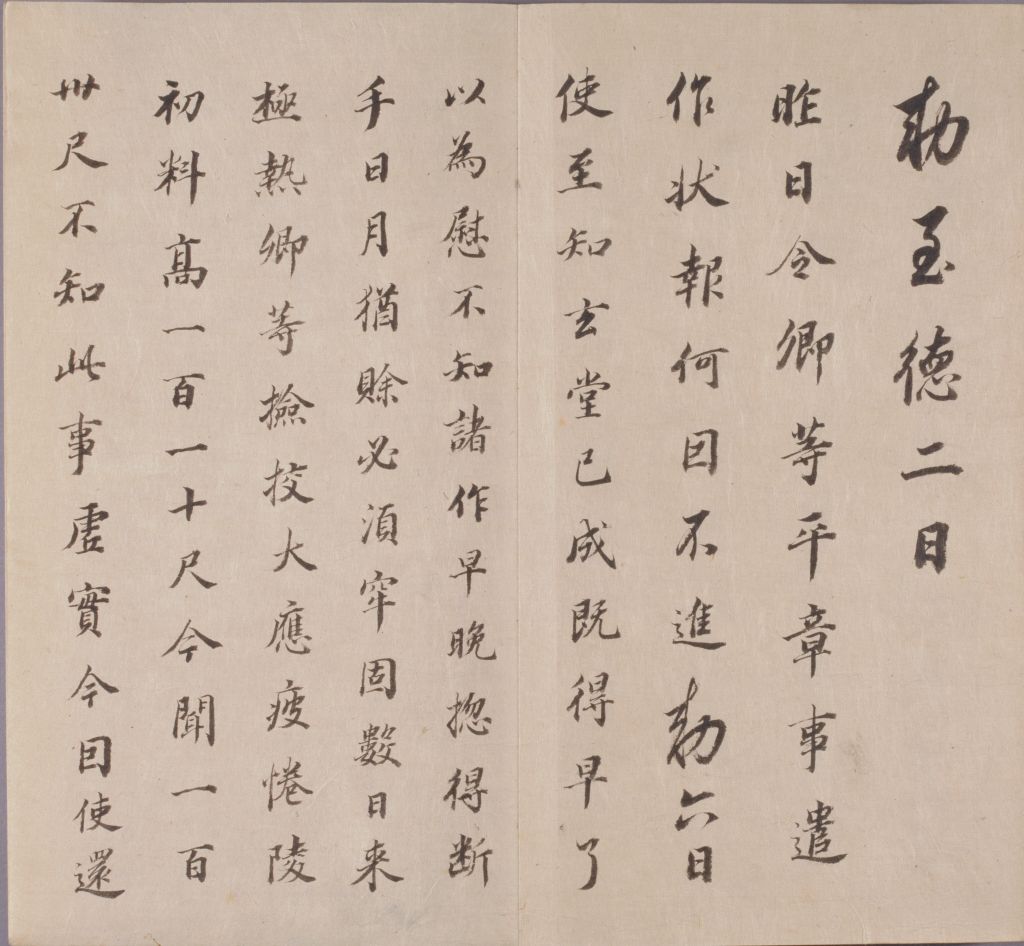

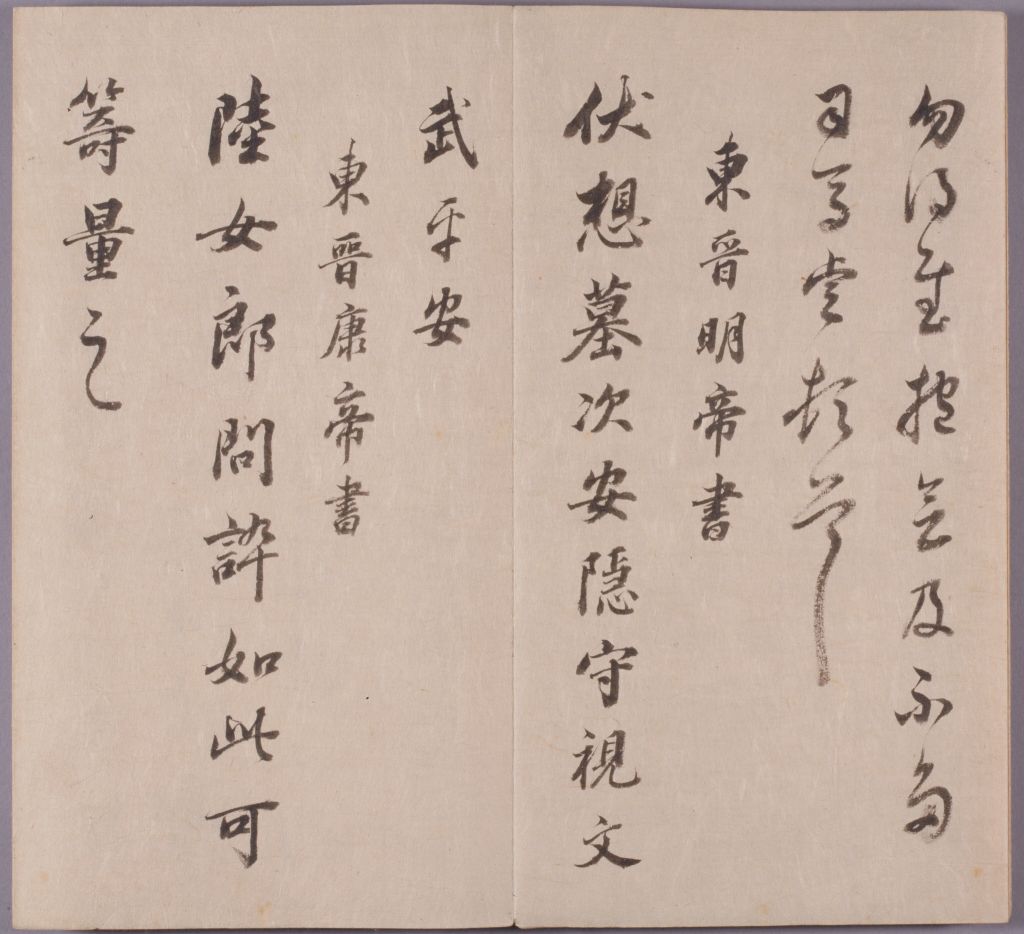

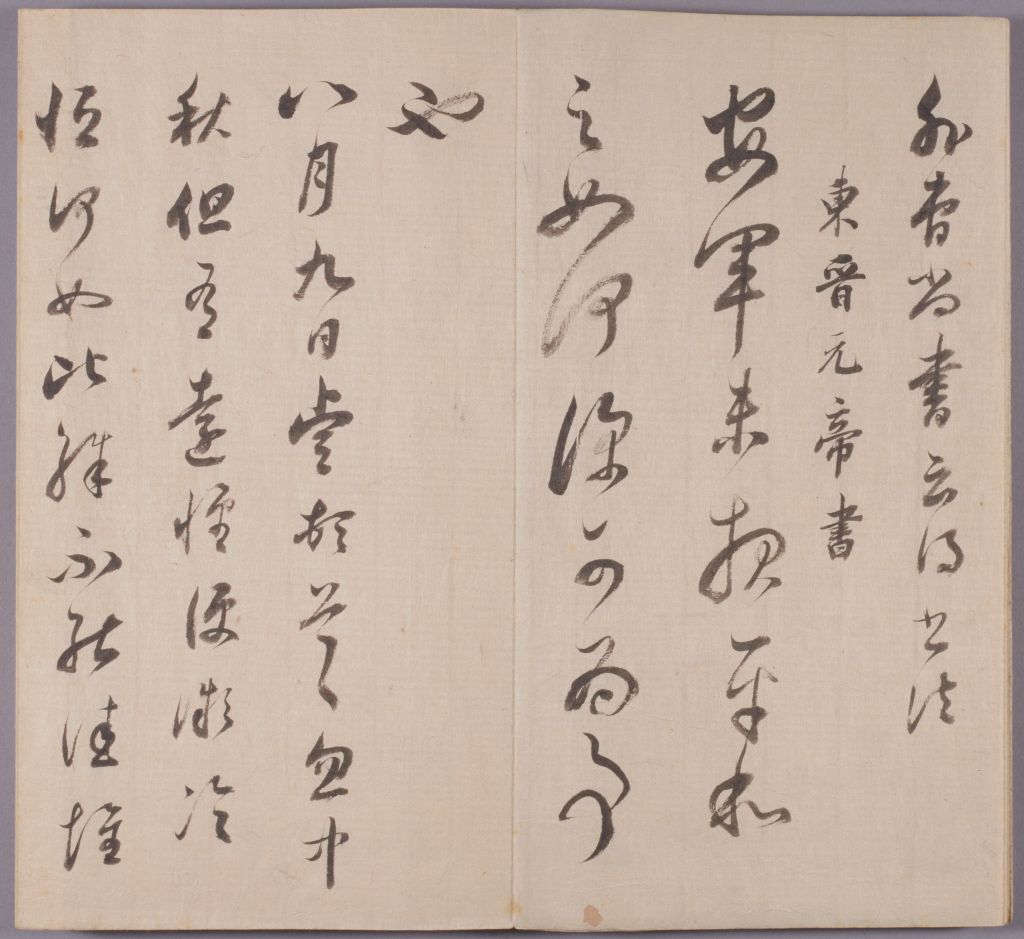

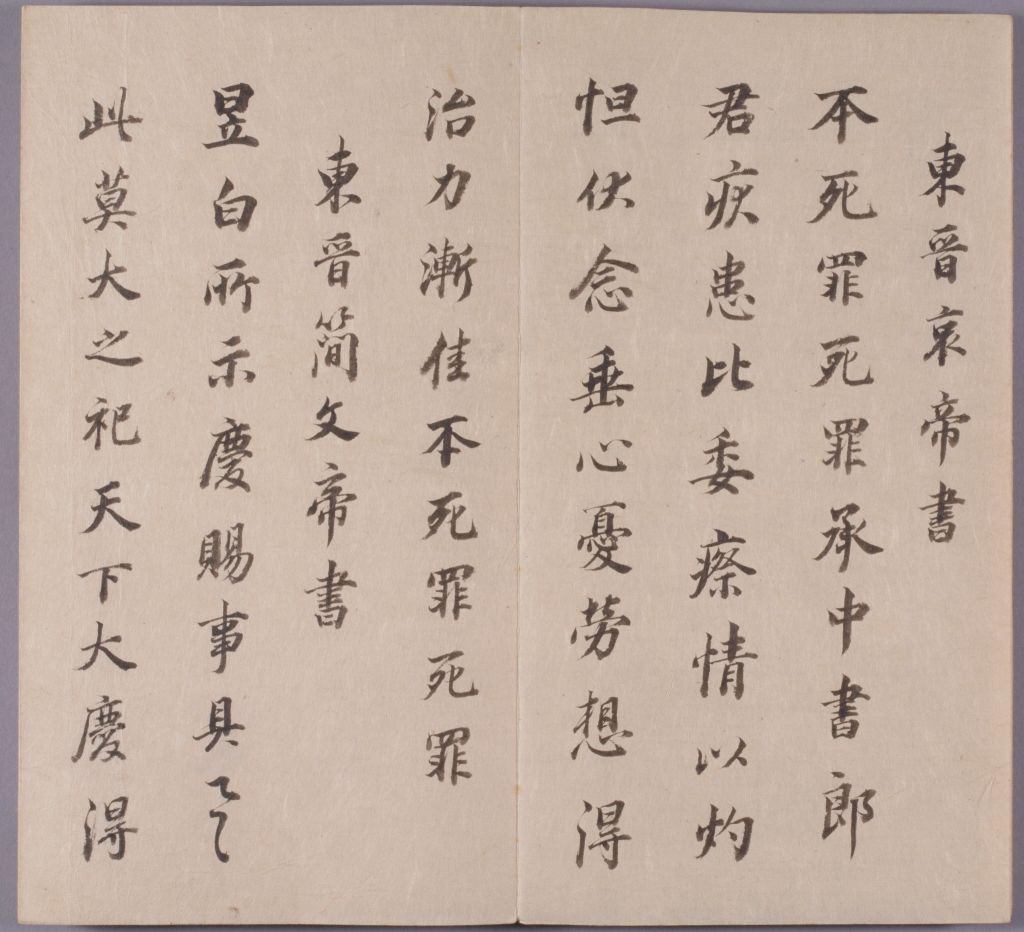

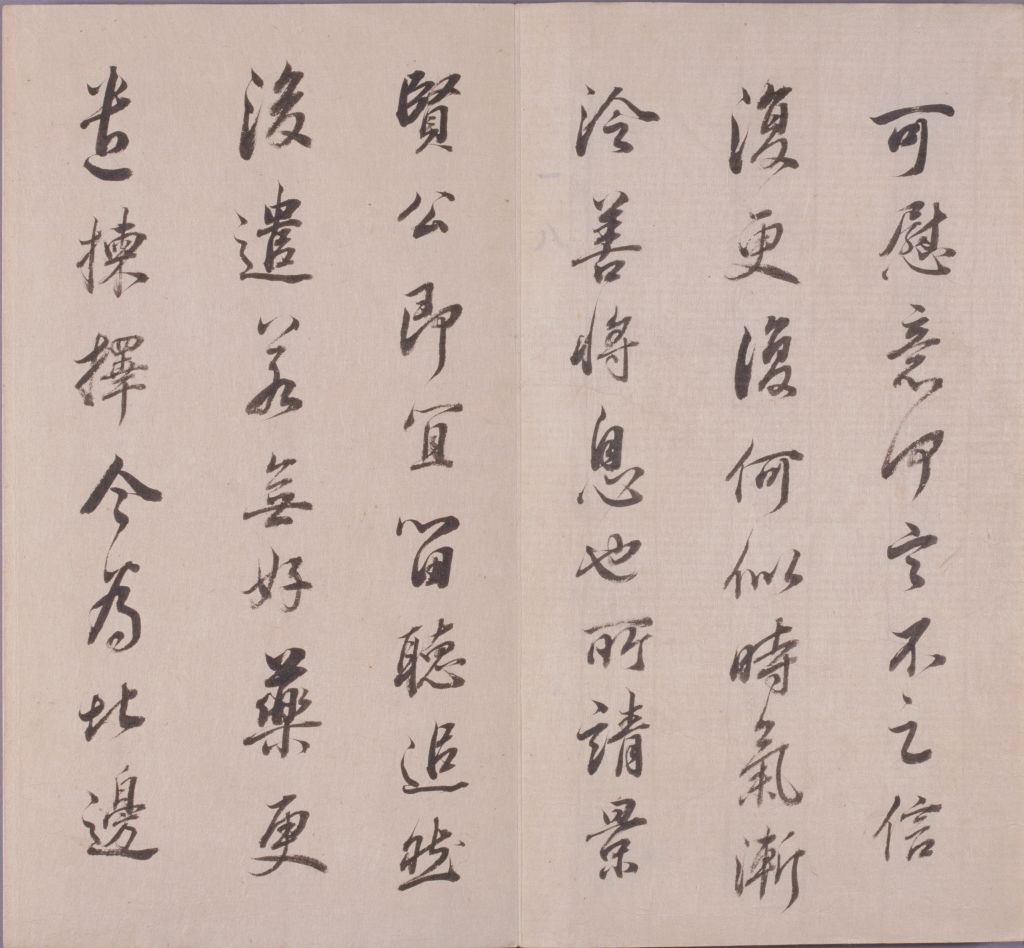

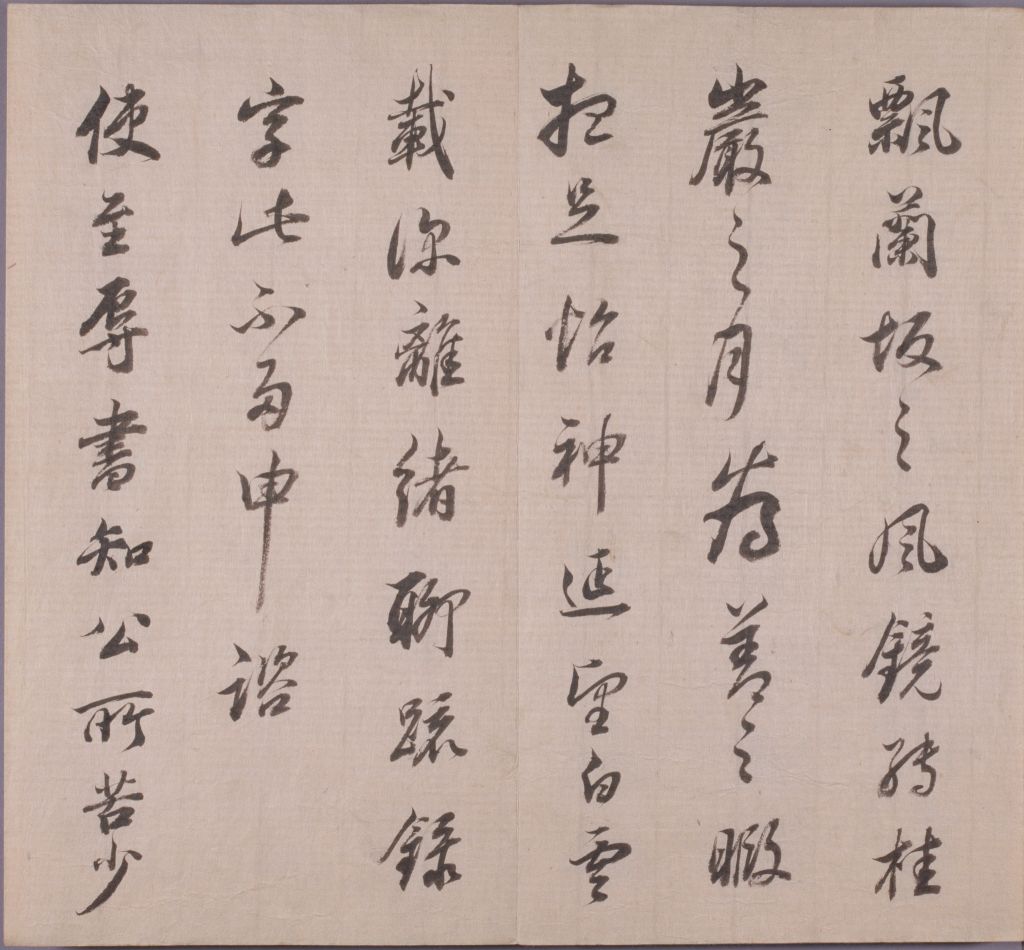

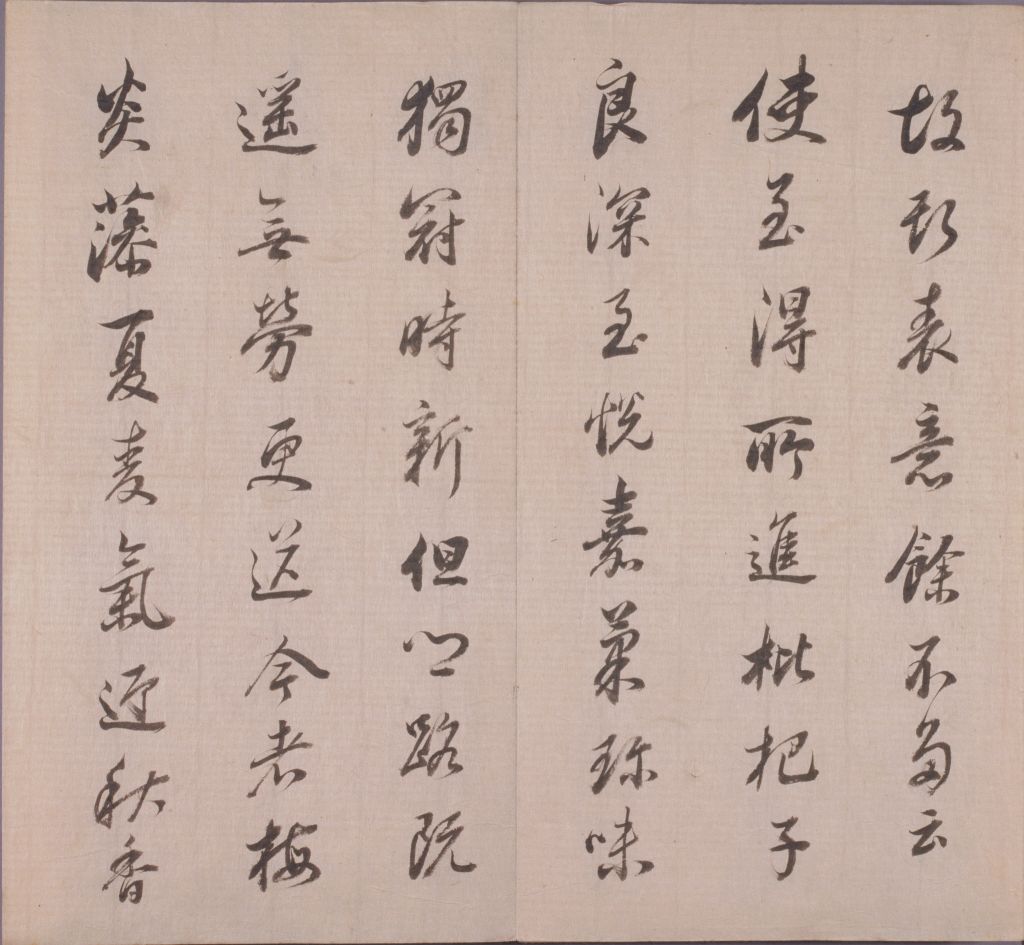

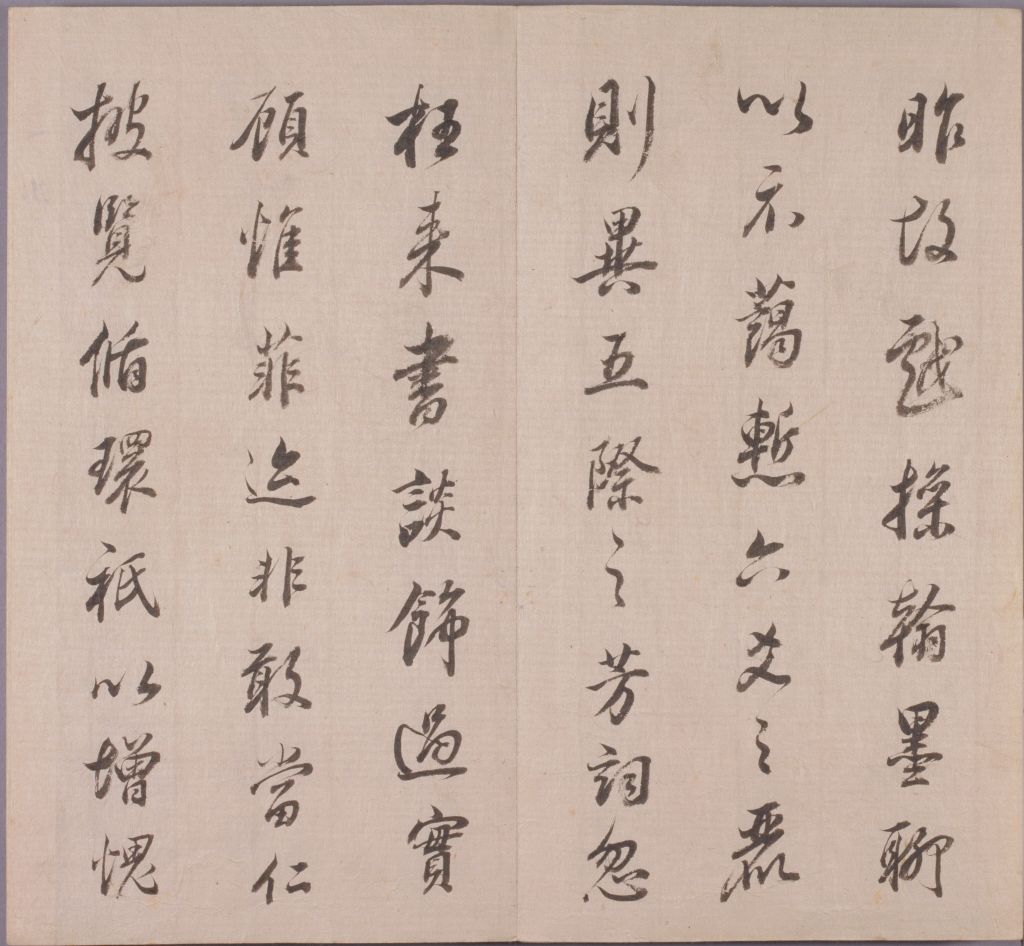

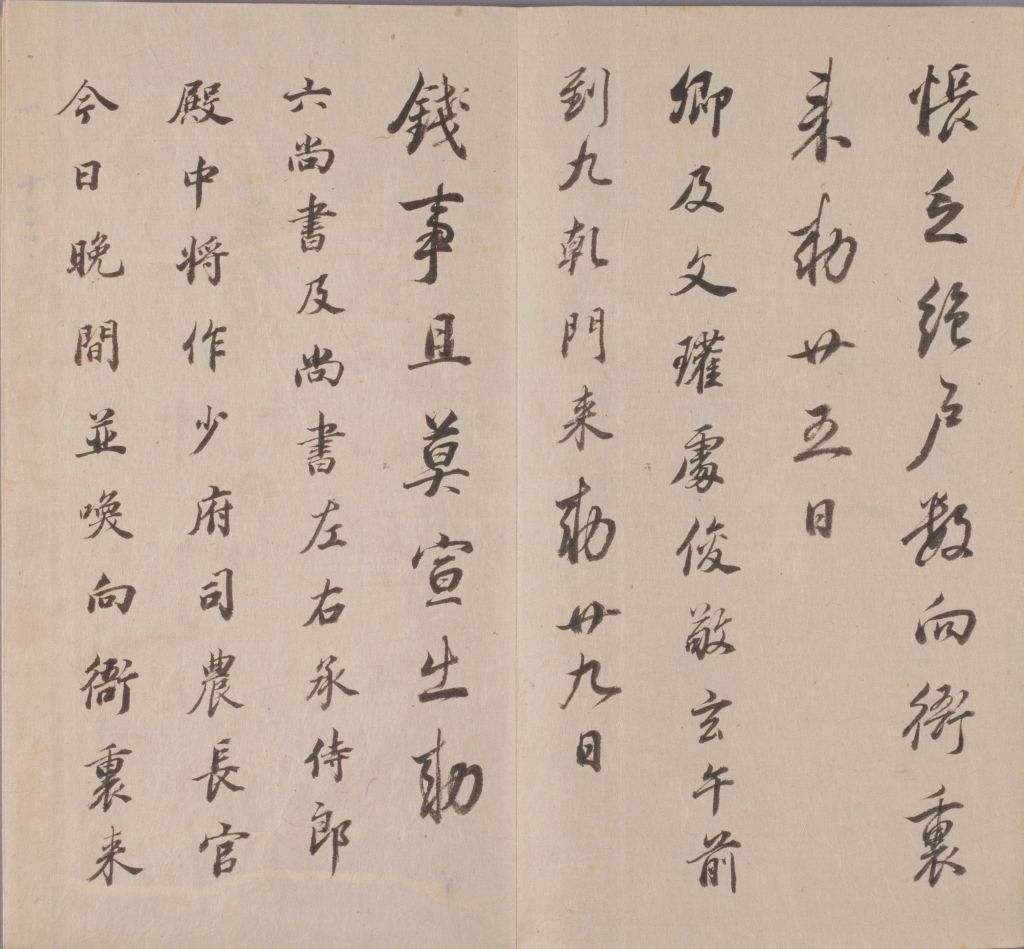

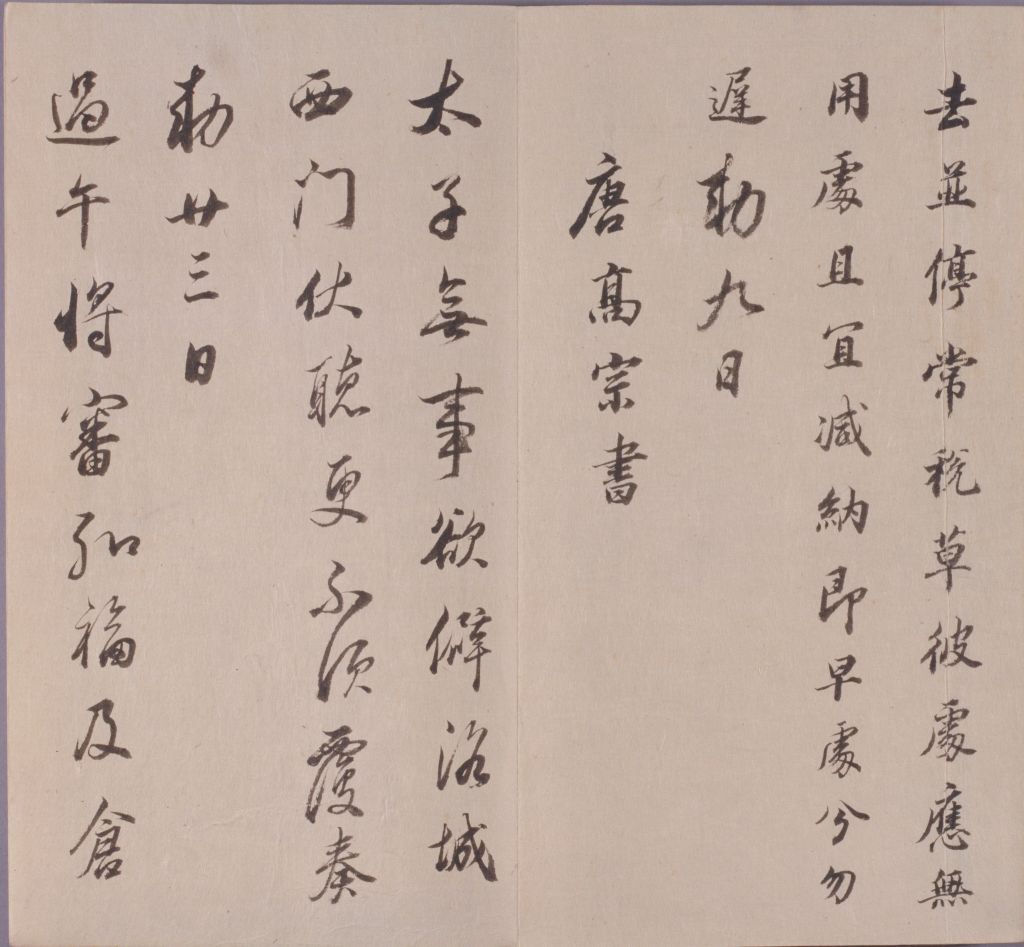

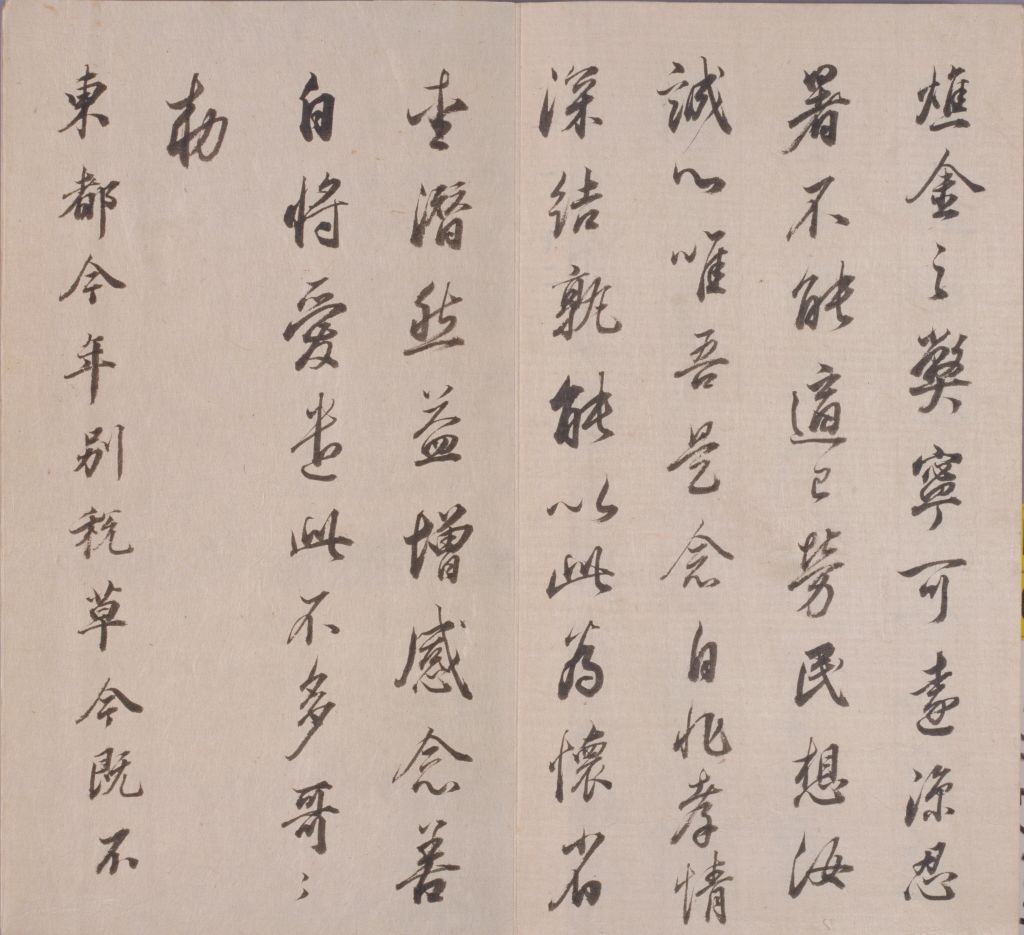

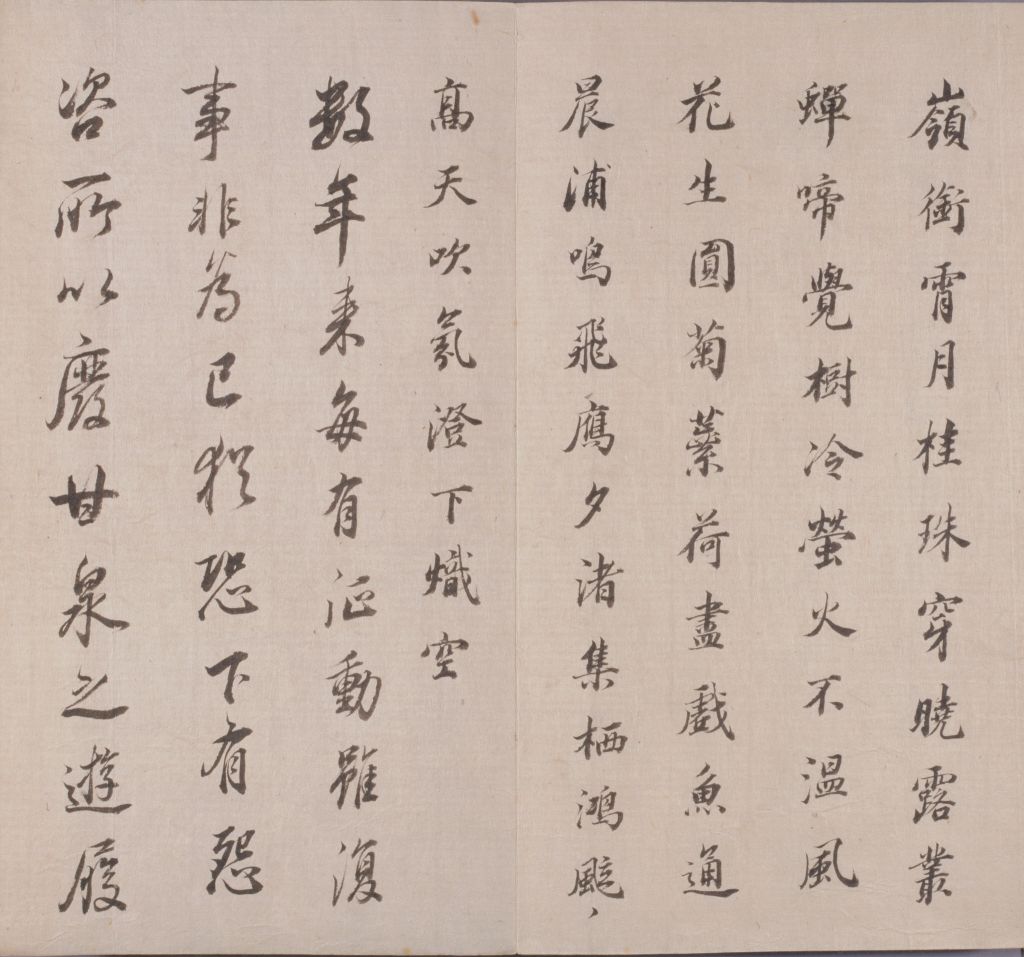

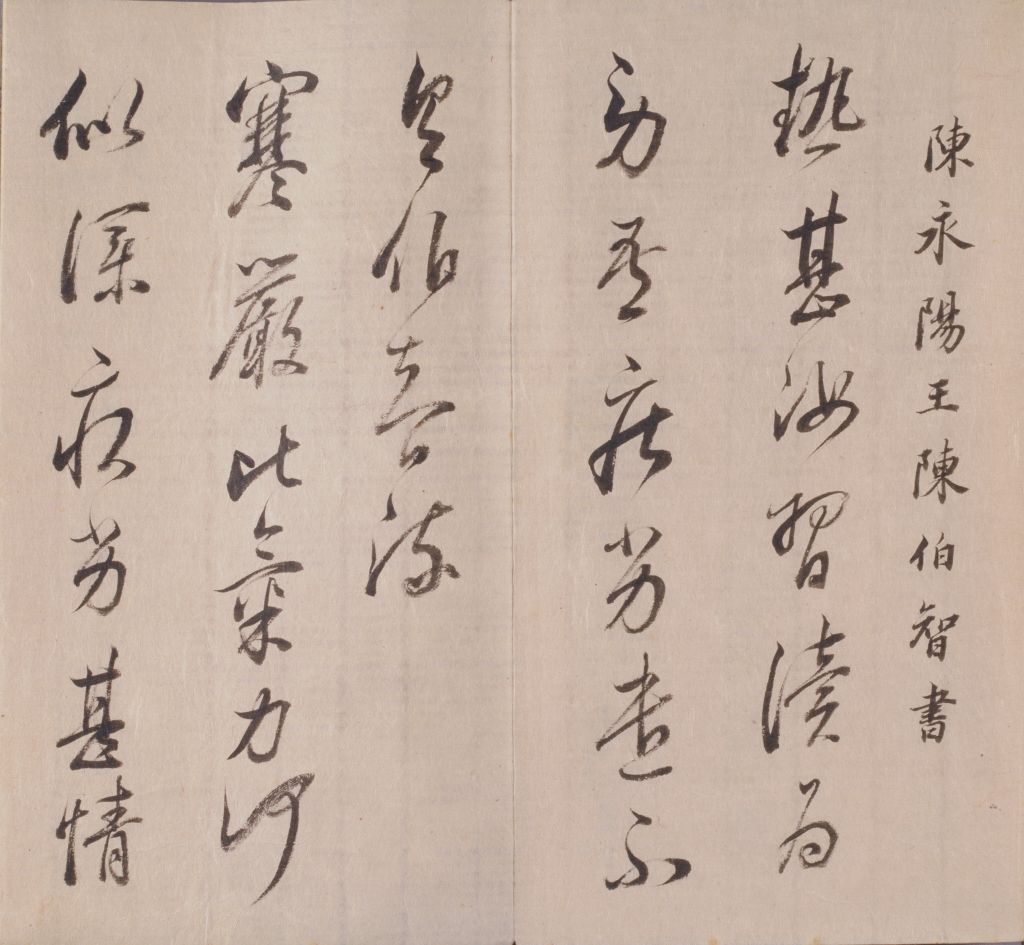

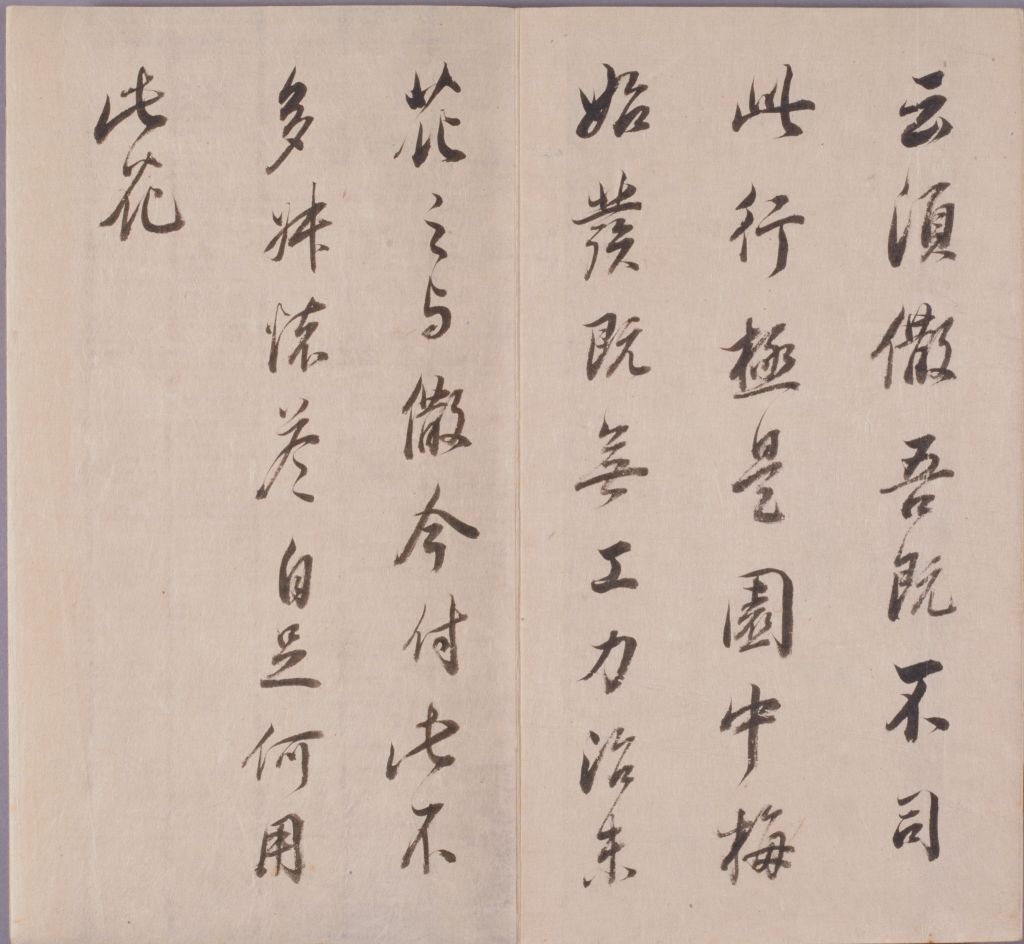

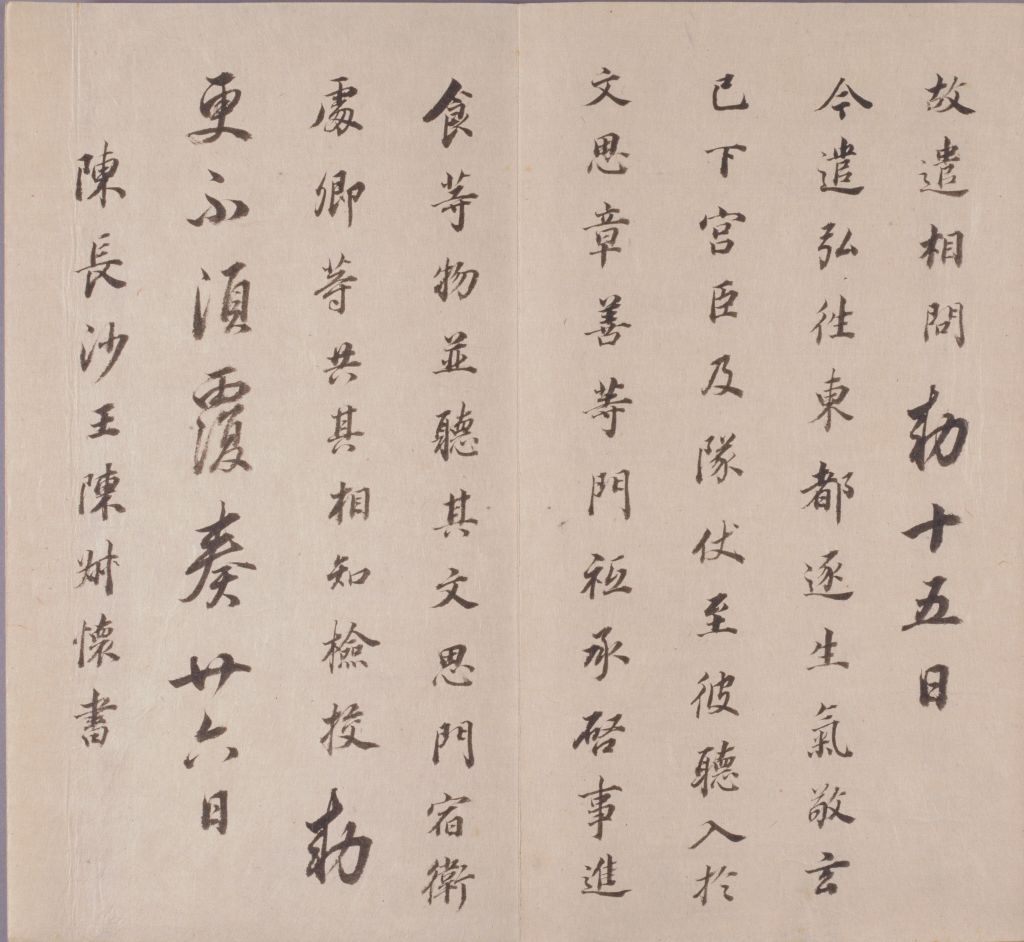

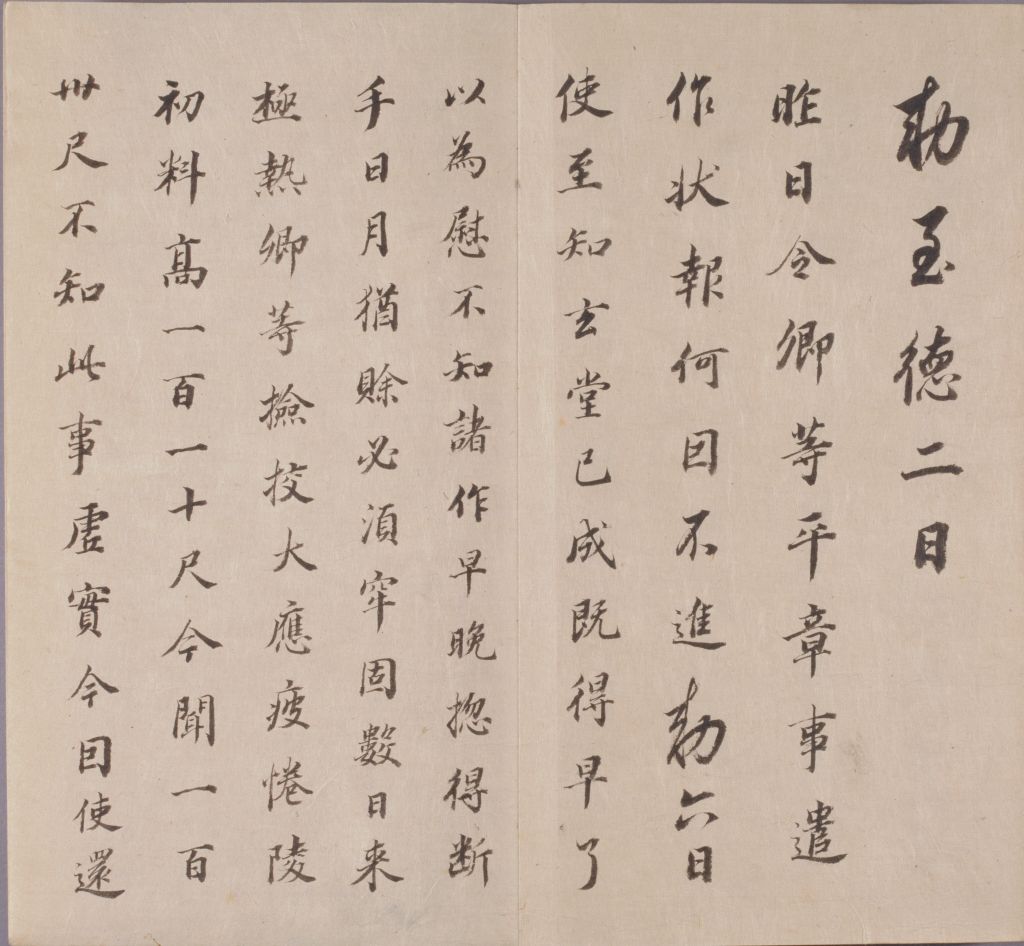

临淳化阁帖册第一卷之三  临淳化阁帖册第一卷之二

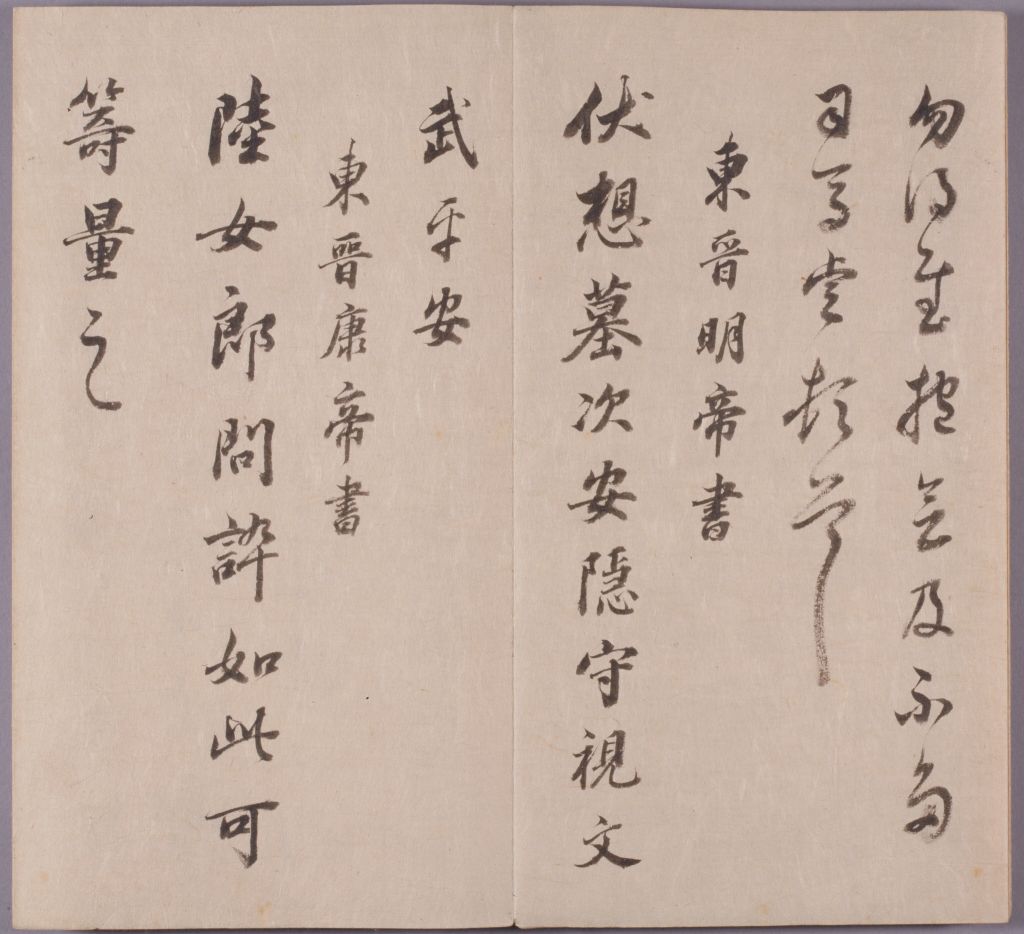

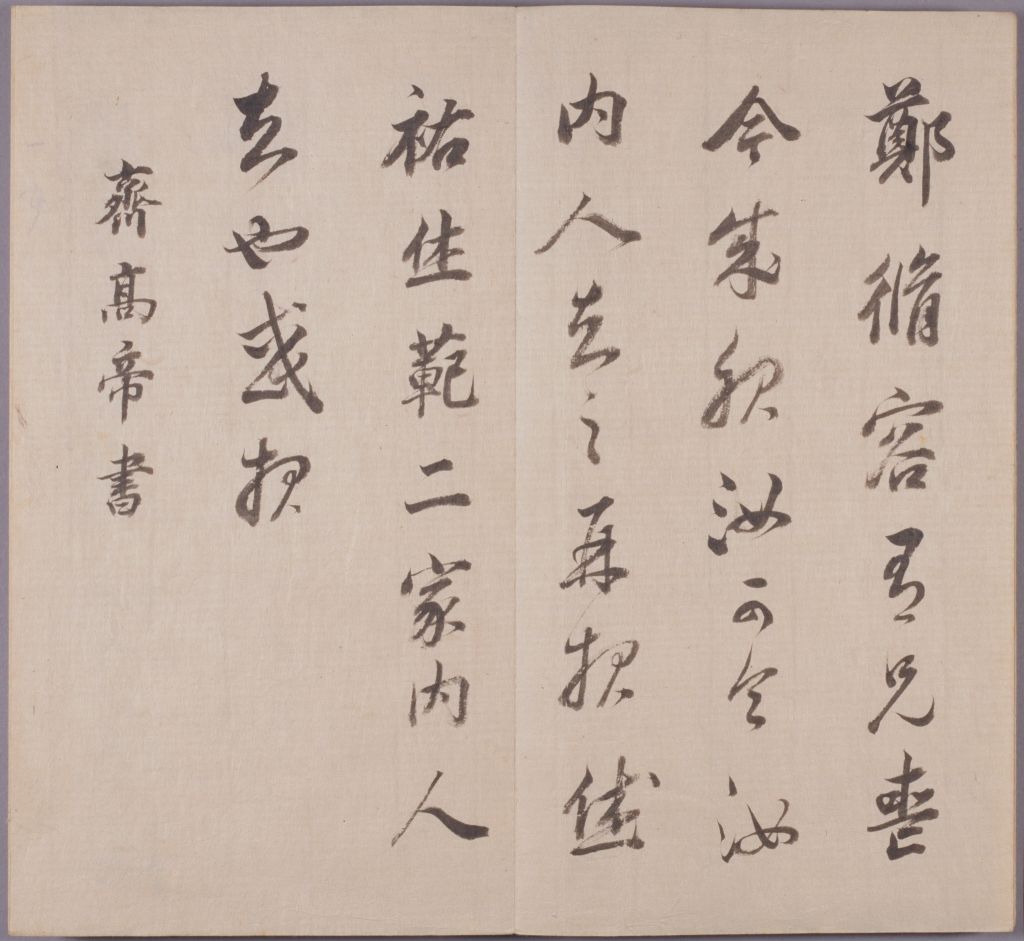

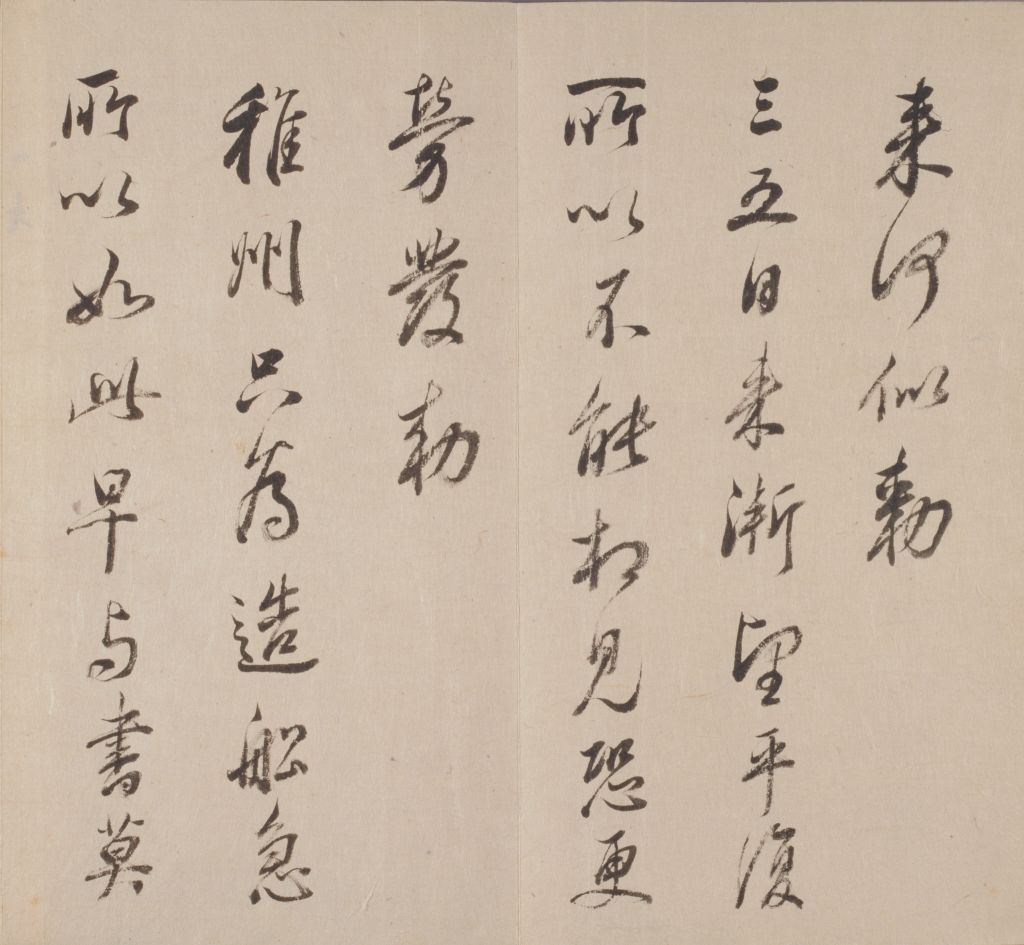

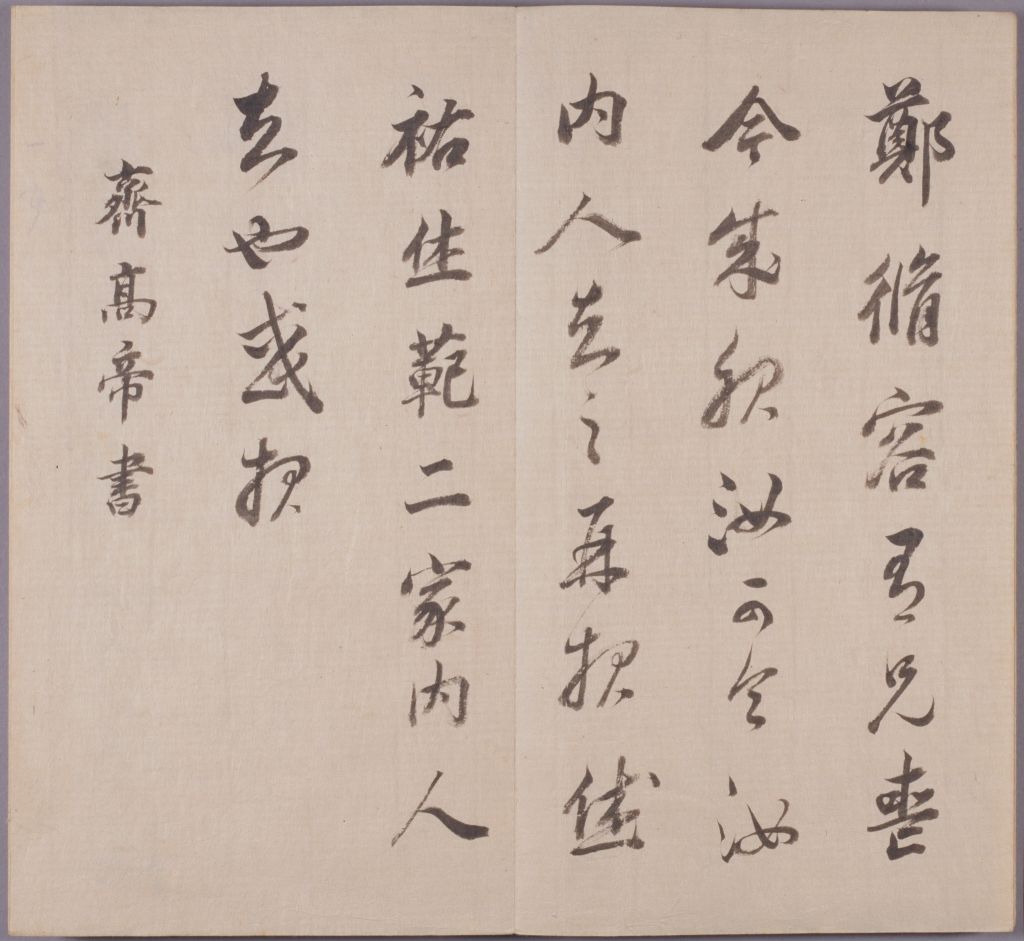

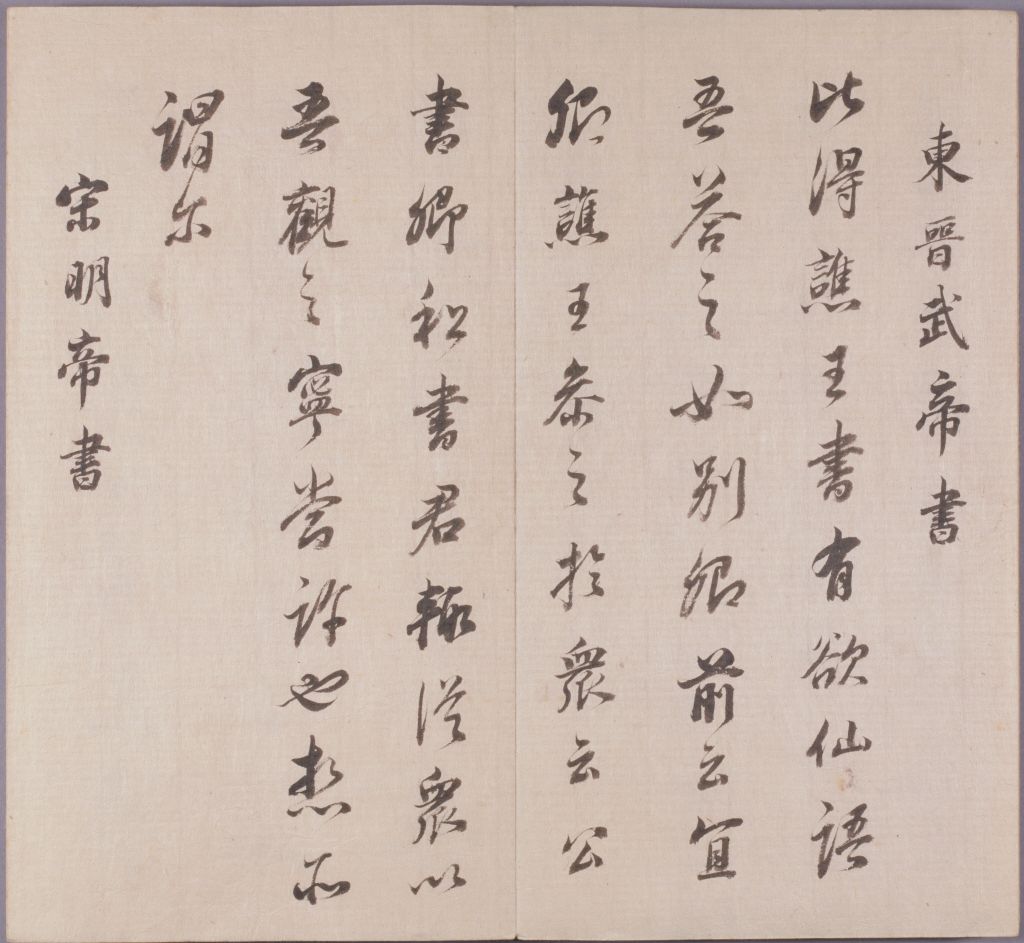

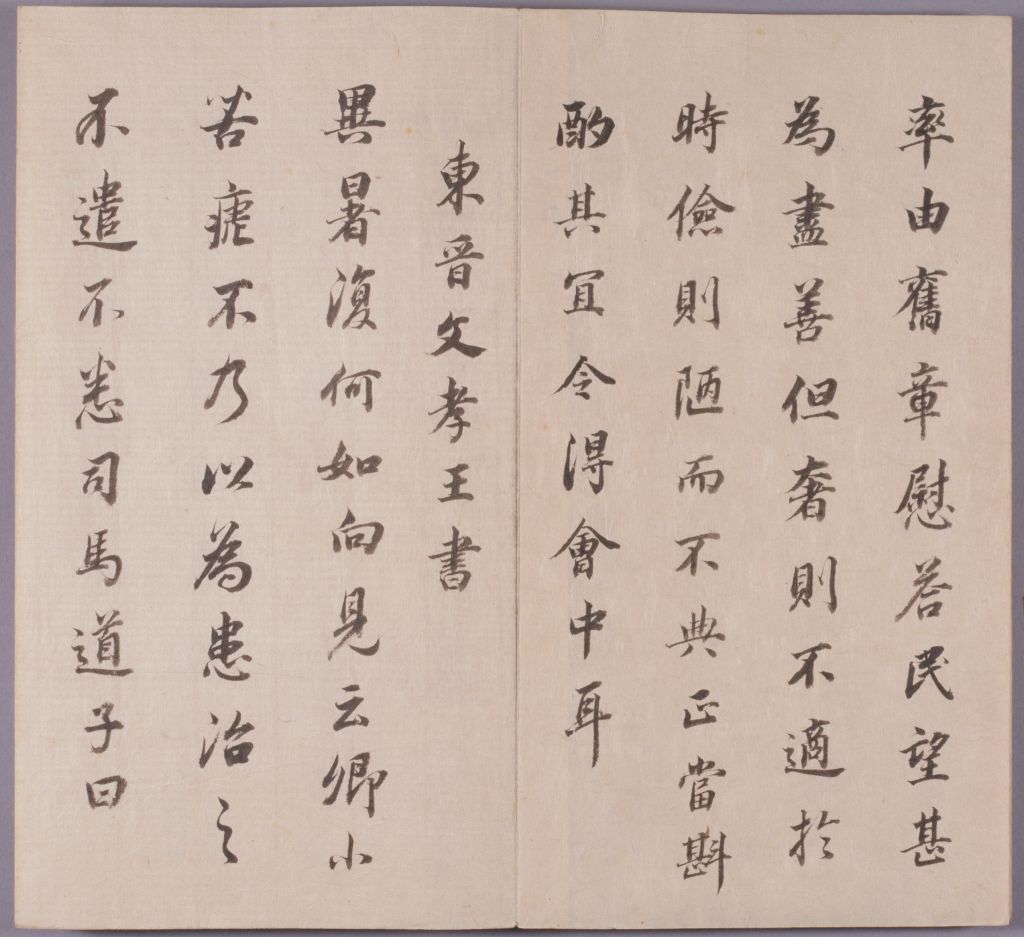

临淳化阁帖册第一卷之二  临淳化阁帖册第一卷之一

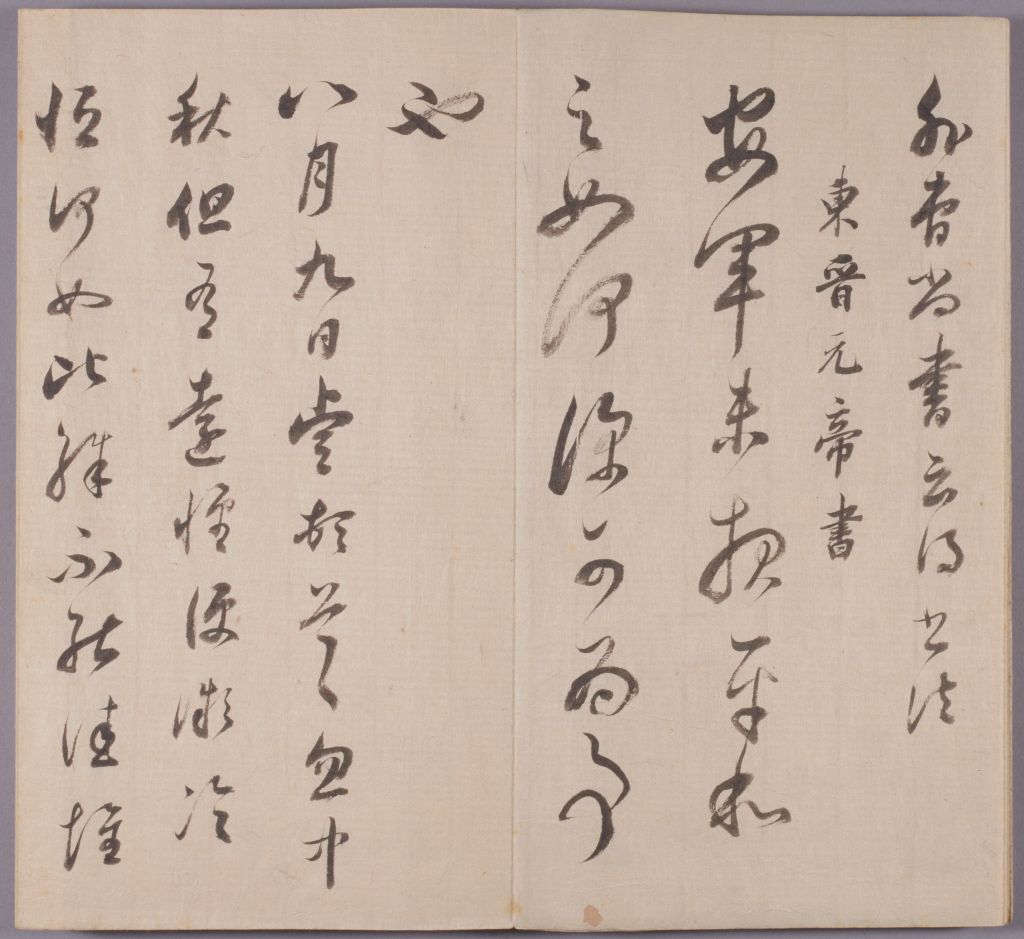

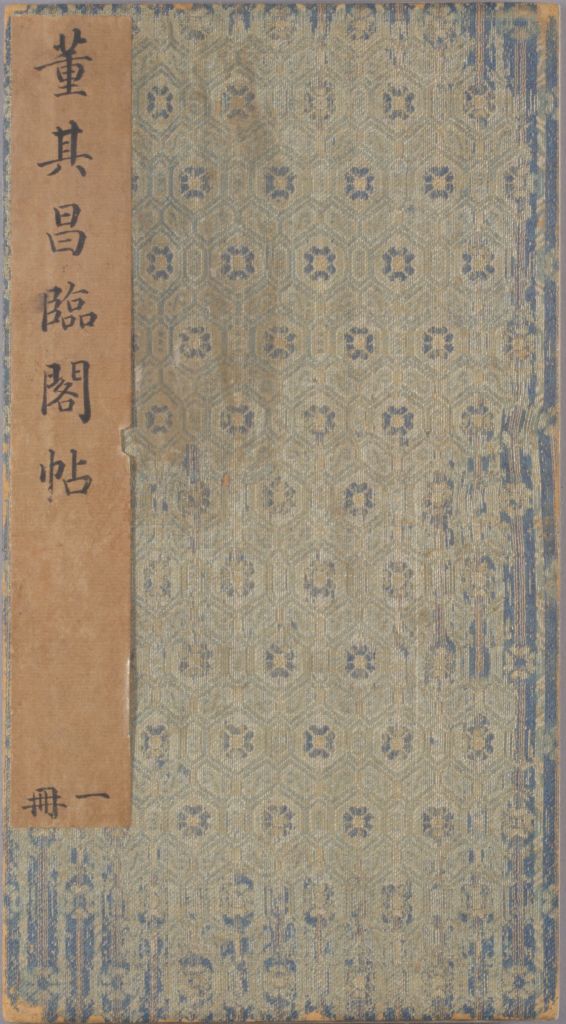

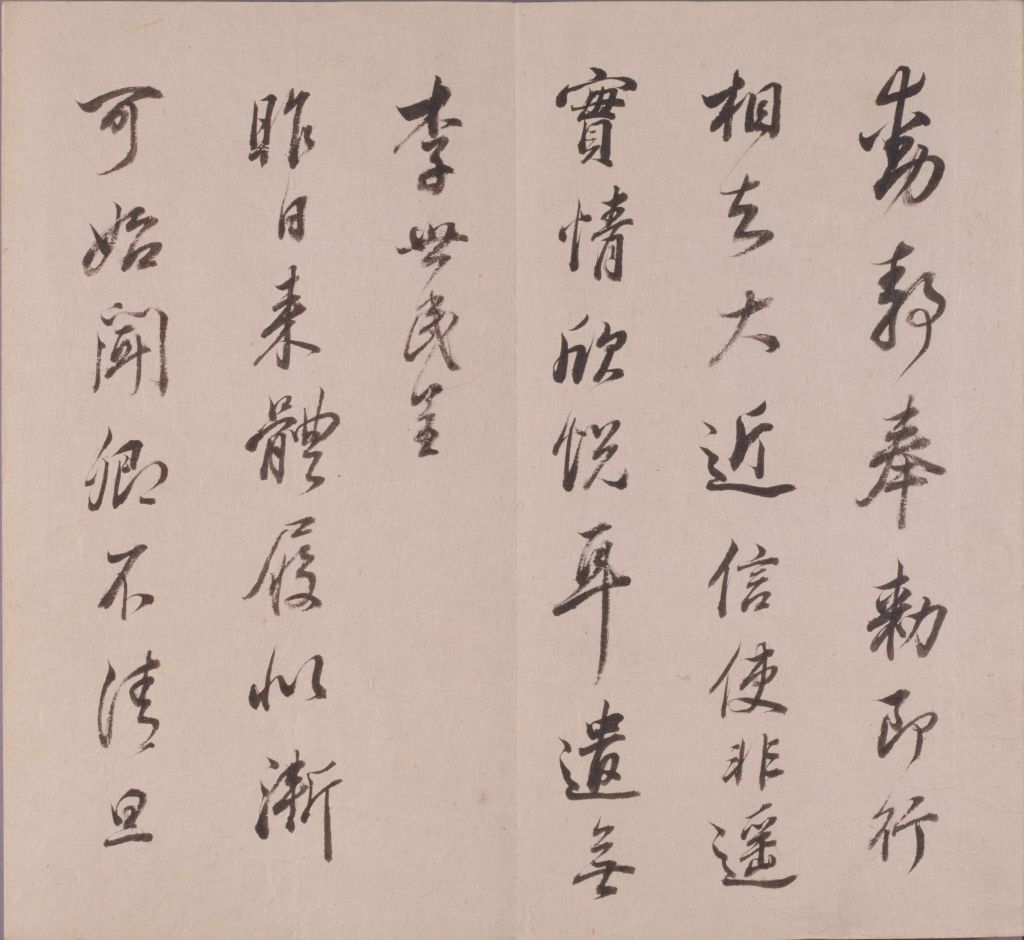

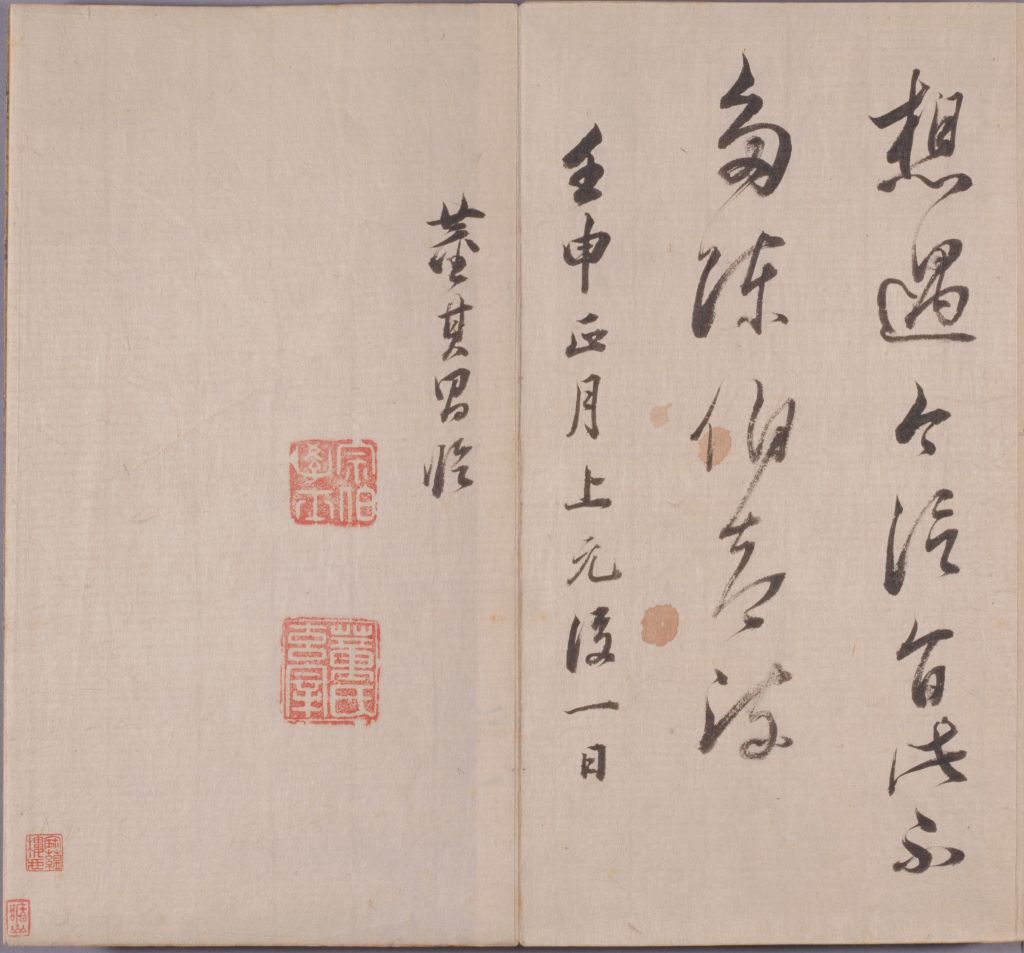

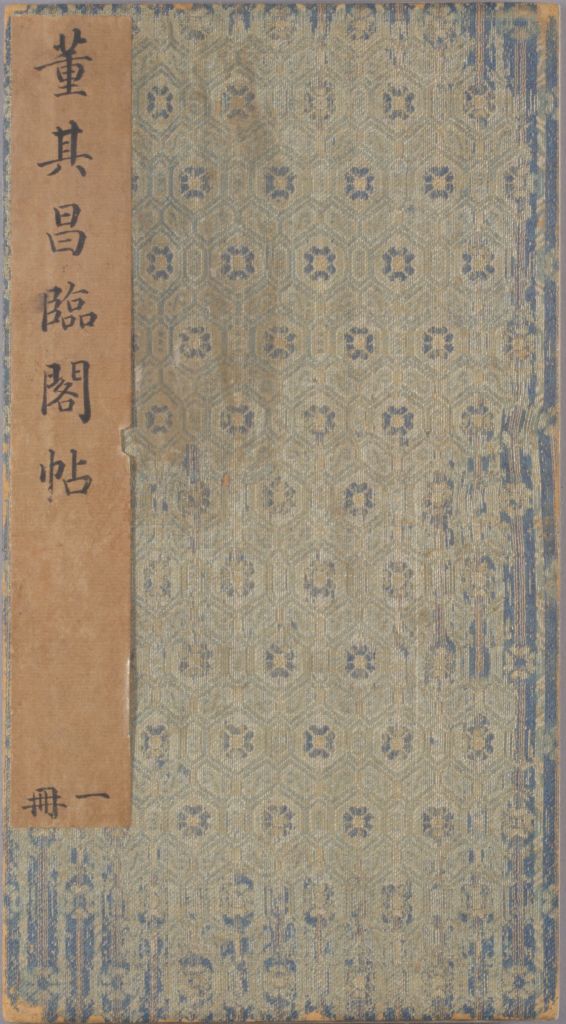

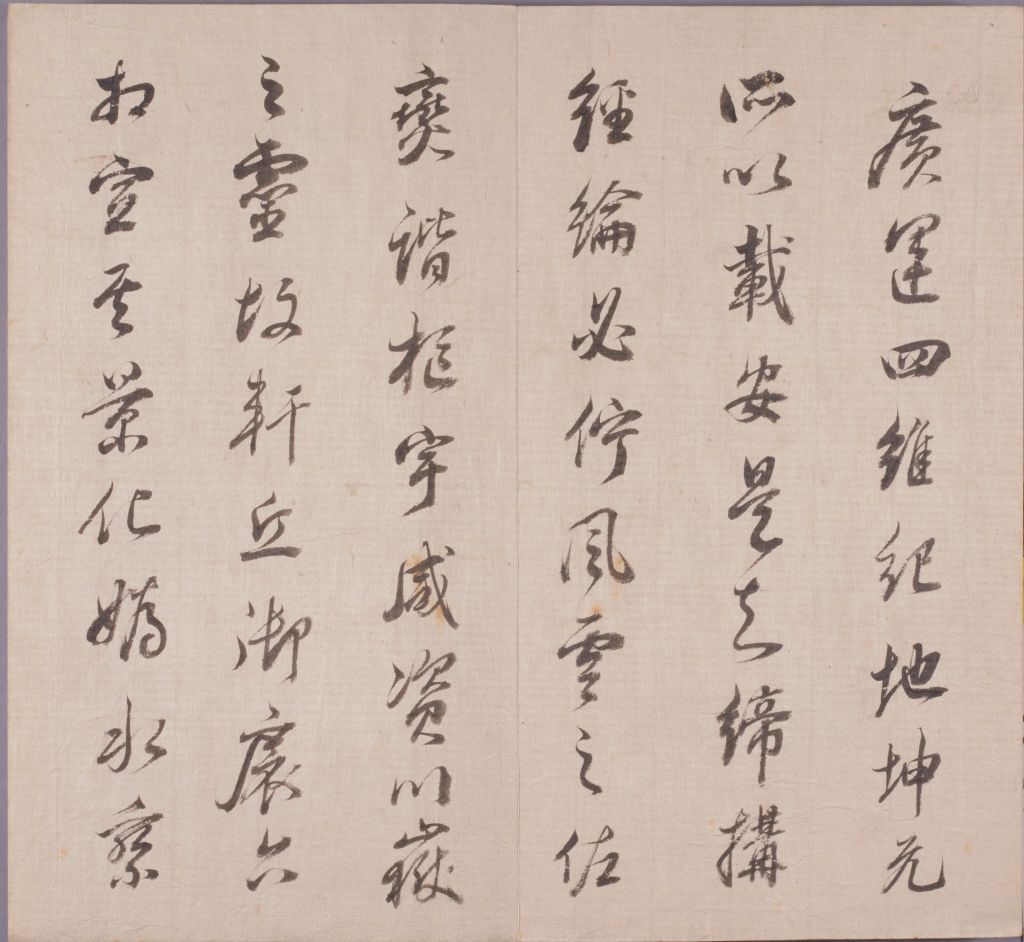

临淳化阁帖册第一卷之一  临淳化阁帖册第一卷之封面

临淳化阁帖册第一卷之封面  临淳化阁帖册第一卷之七

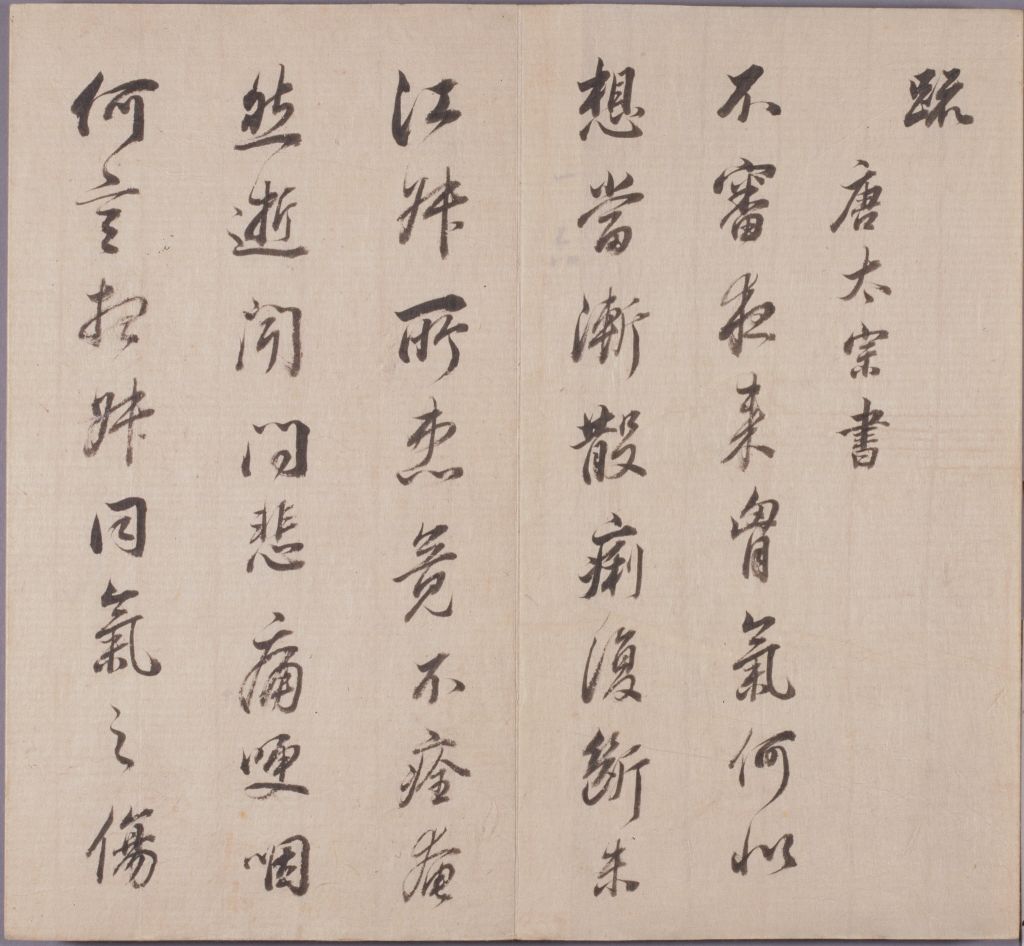

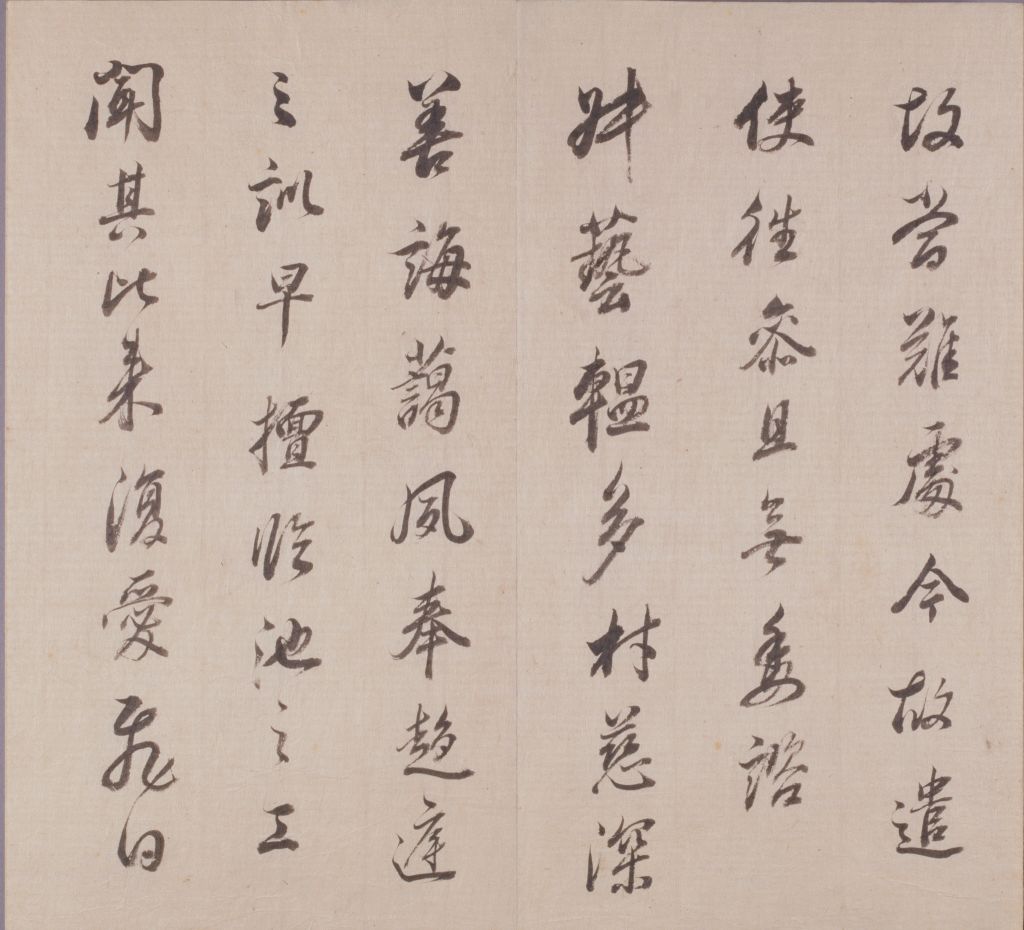

临淳化阁帖册第一卷之七  临淳化阁帖册第一卷之六

临淳化阁帖册第一卷之六  临淳化阁帖册第一卷之五

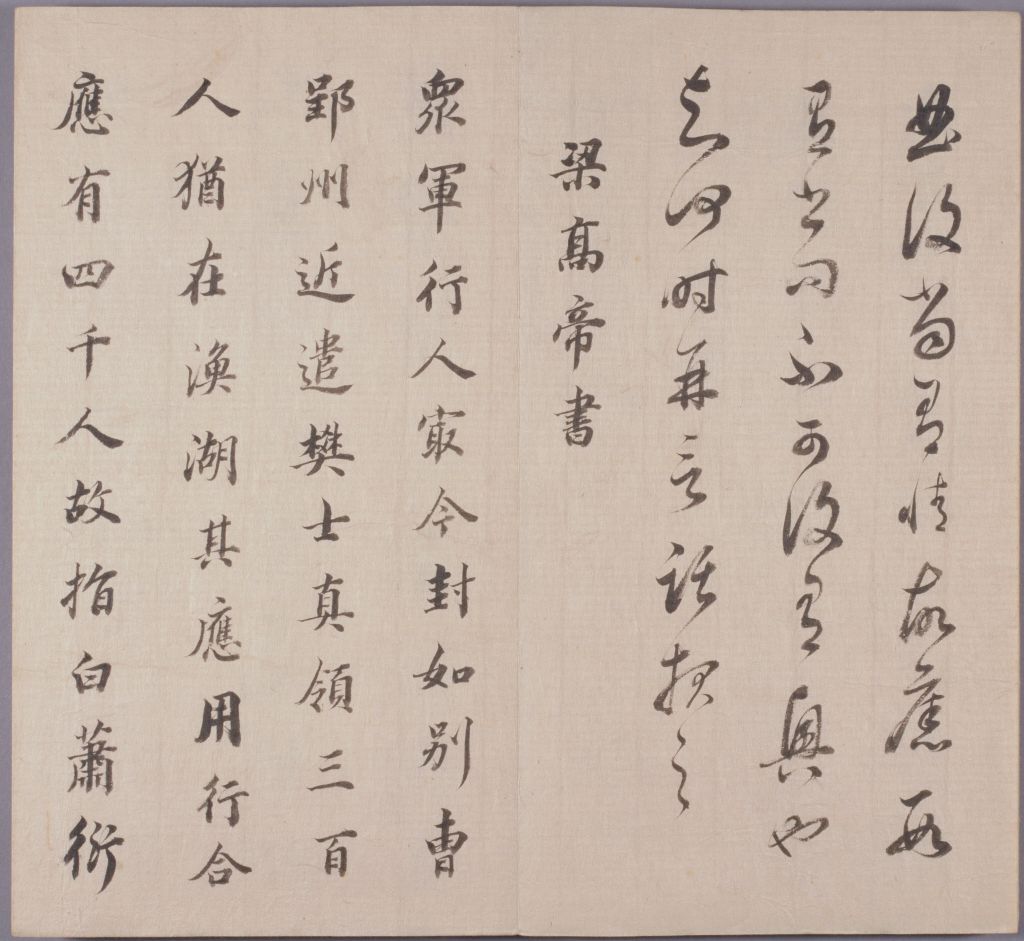

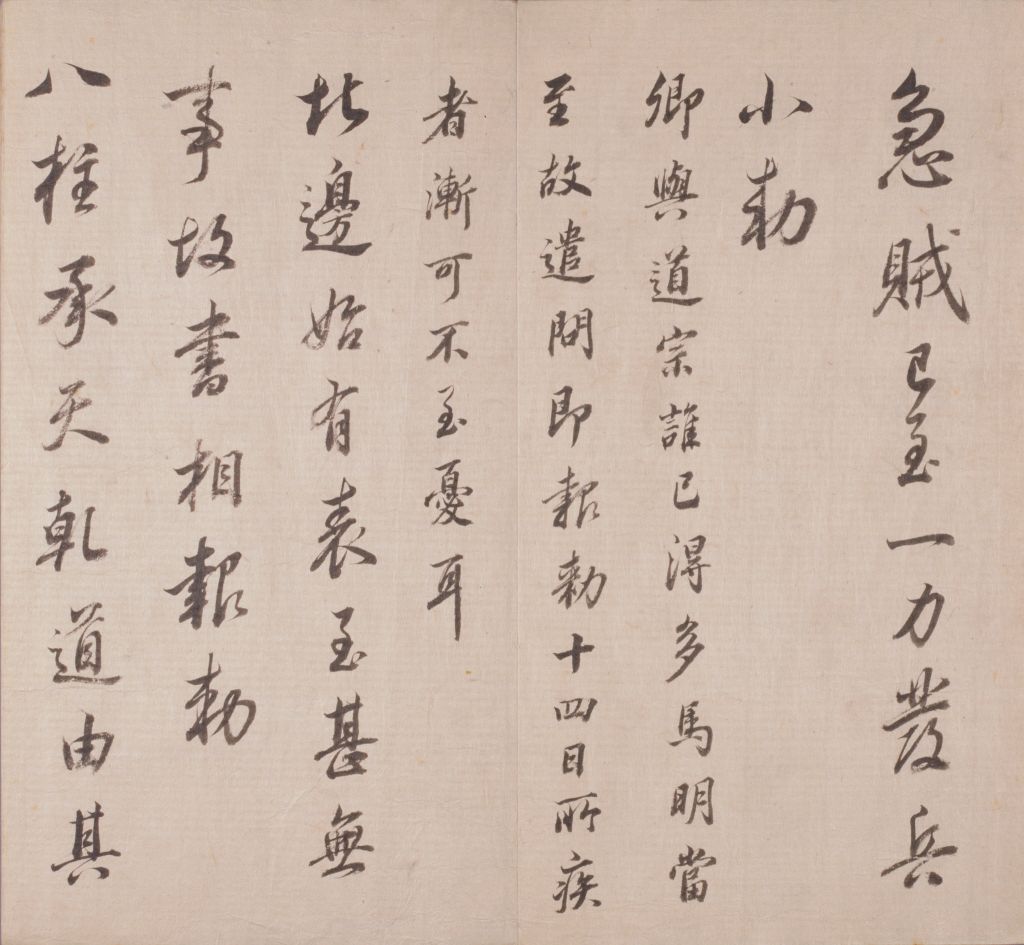

临淳化阁帖册第一卷之五  临淳化阁帖册第一卷之四

临淳化阁帖册第一卷之四  临淳化阁帖册第一卷之十一

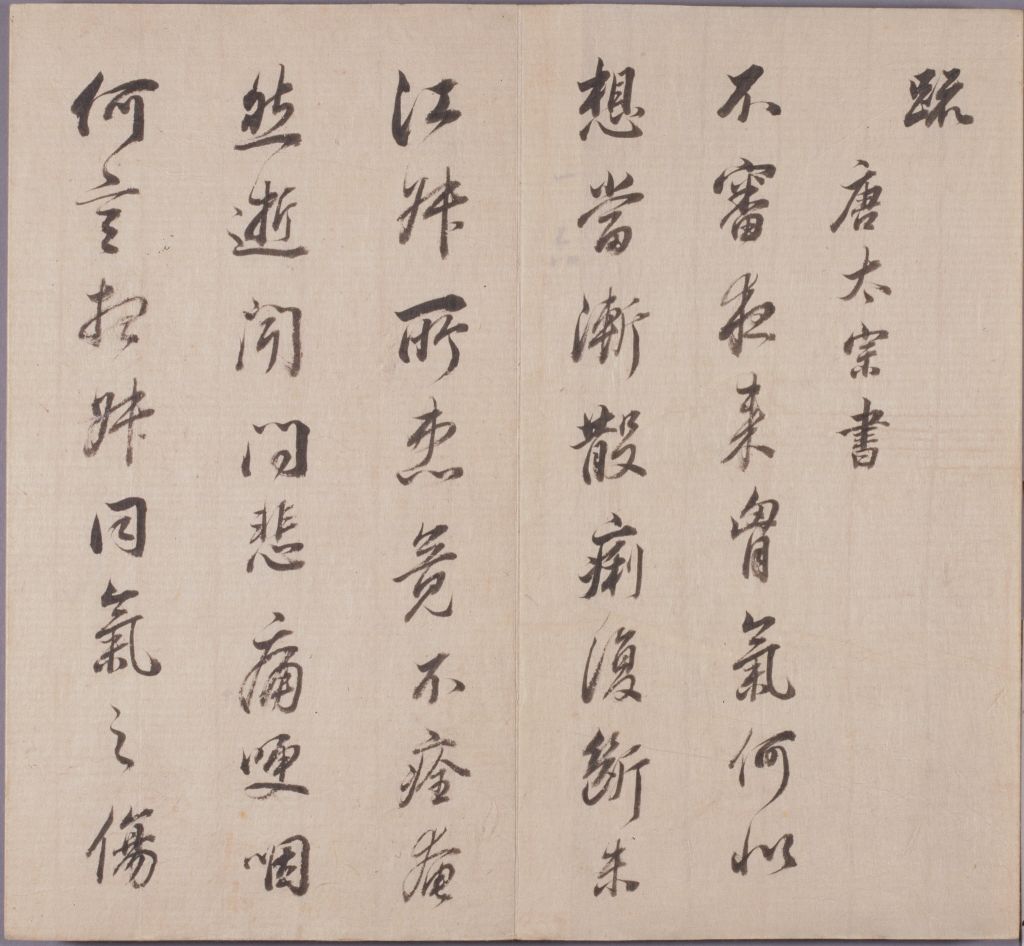

临淳化阁帖册第一卷之十一  临淳化阁帖册第一卷之十

临淳化阁帖册第一卷之十  临淳化阁帖册第一卷之九

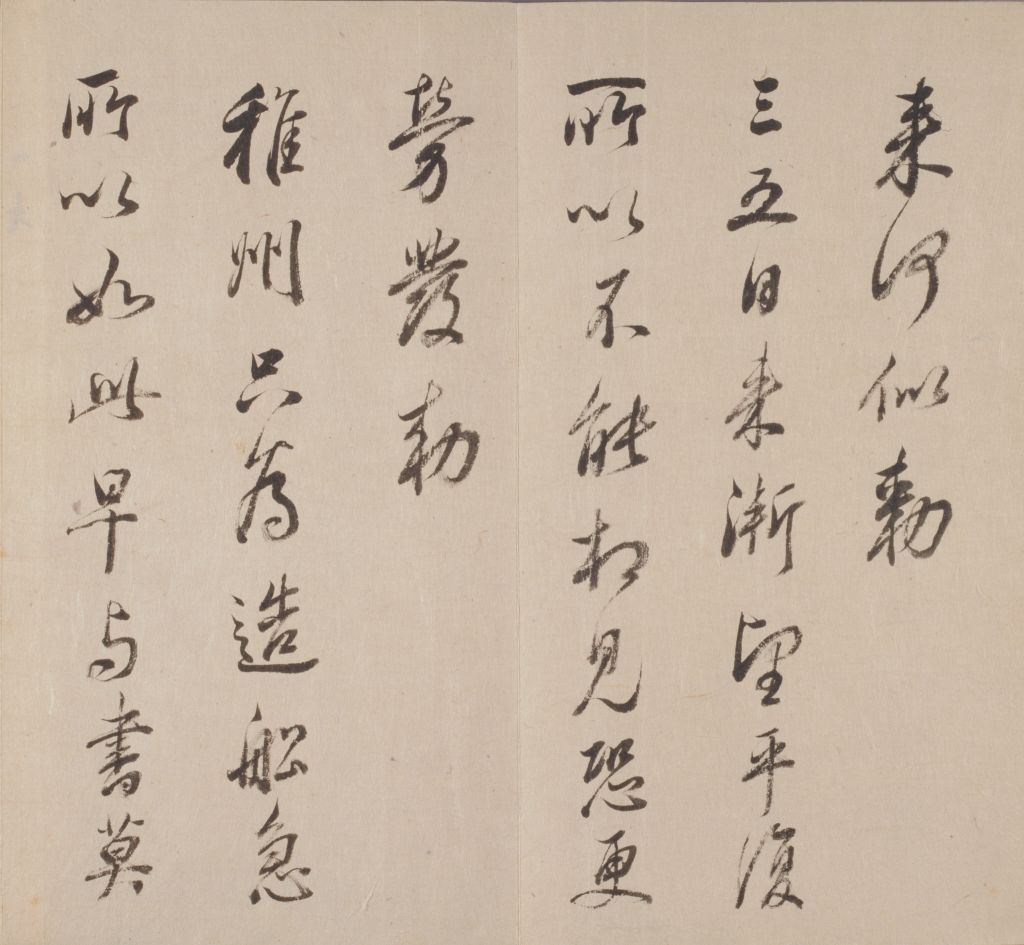

临淳化阁帖册第一卷之九  临淳化阁帖册第一卷之八

临淳化阁帖册第一卷之八  临淳化阁帖册第一卷之十五

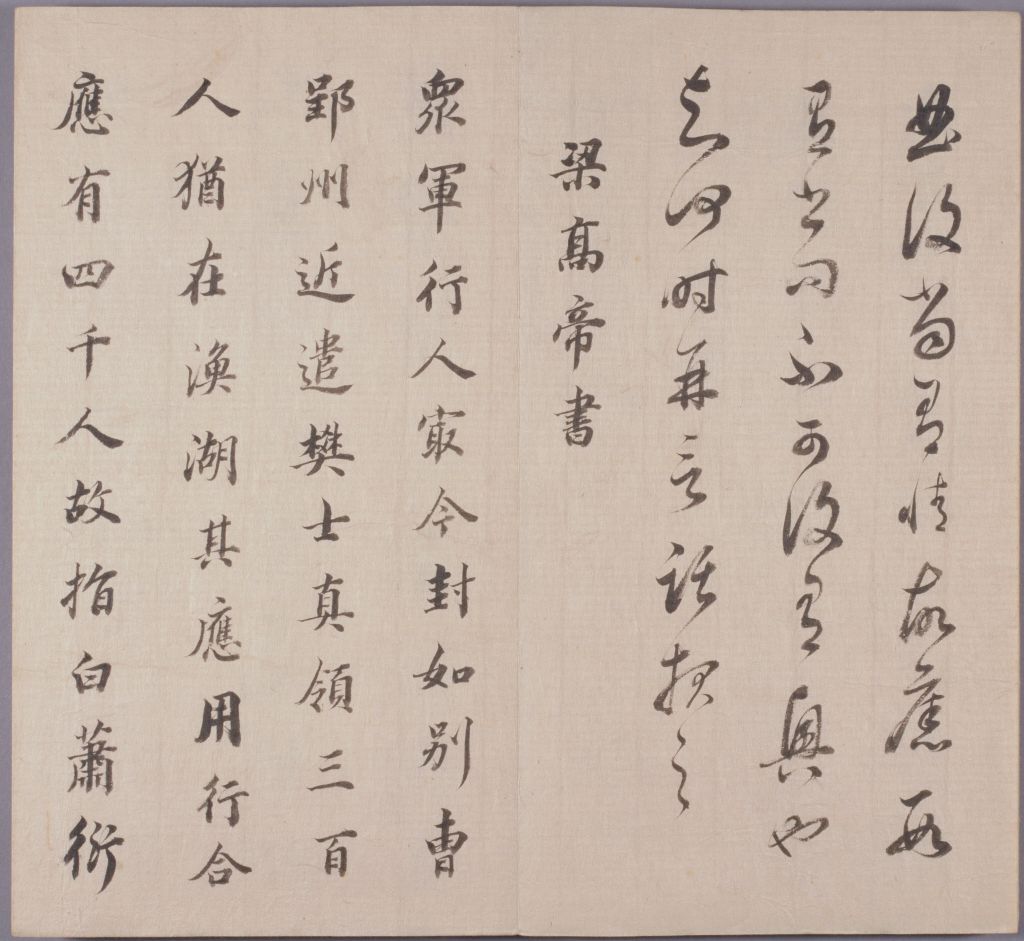

临淳化阁帖册第一卷之十五  临淳化阁帖册第一卷之十四

临淳化阁帖册第一卷之十四  临淳化阁帖册第一卷之十三

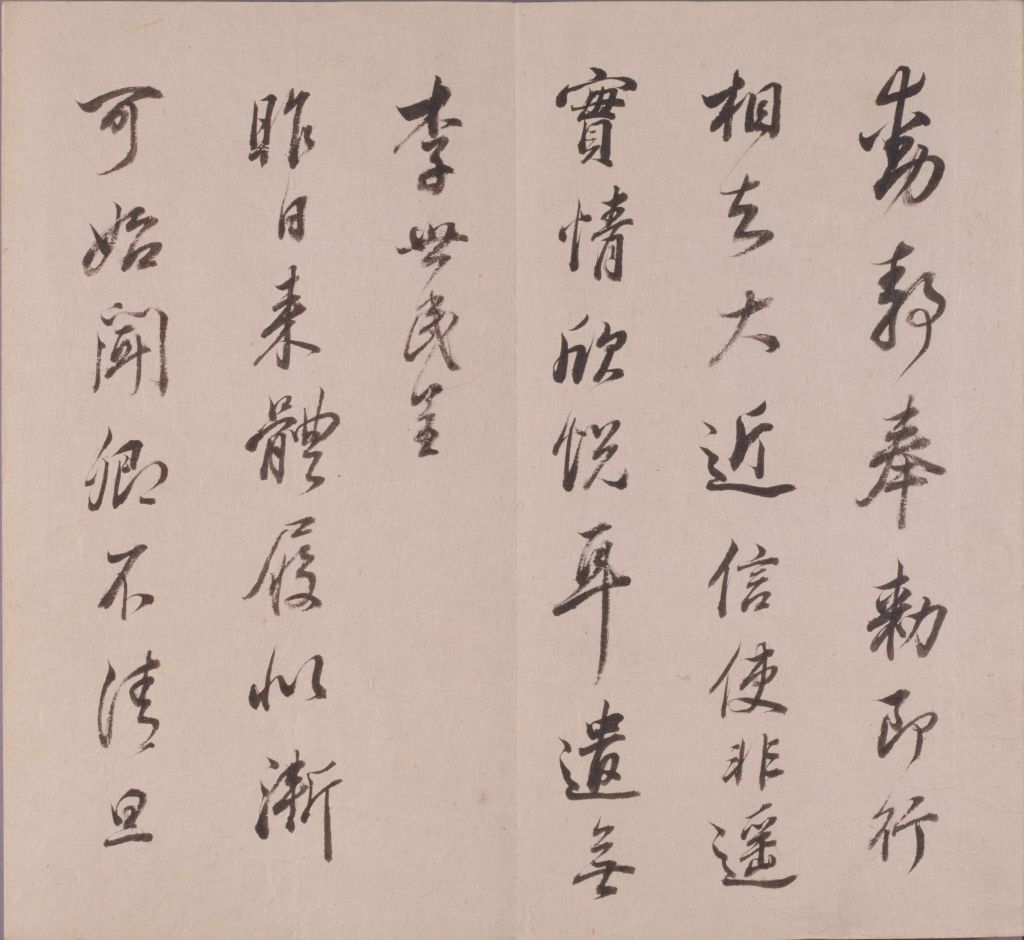

临淳化阁帖册第一卷之十三  临淳化阁帖册第一卷之十二

临淳化阁帖册第一卷之十二  临淳化阁帖册第一卷之十九

临淳化阁帖册第一卷之十九  临淳化阁帖册第一卷之十八

临淳化阁帖册第一卷之十八  临淳化阁帖册第一卷之十七

临淳化阁帖册第一卷之十七  临淳化阁帖册第一卷之十六

临淳化阁帖册第一卷之十六  临淳化阁帖册第一卷之二十三

临淳化阁帖册第一卷之二十三  临淳化阁帖册第一卷之二十二

临淳化阁帖册第一卷之二十二  临淳化阁帖册第一卷之二十一

临淳化阁帖册第一卷之二十一  临淳化阁帖册第一卷之二十

临淳化阁帖册第一卷之二十  临淳化阁帖册第一卷之二十七

临淳化阁帖册第一卷之二十七  临淳化阁帖册第一卷之二十六

临淳化阁帖册第一卷之二十六  临淳化阁帖册第一卷之二十五

临淳化阁帖册第一卷之二十五  临淳化阁帖册第一卷之二十四

临淳化阁帖册第一卷之二十四  临淳化阁帖册第一卷之三十一

临淳化阁帖册第一卷之三十一  临淳化阁帖册第一卷之三十

临淳化阁帖册第一卷之三十  临淳化阁帖册第一卷之二十九

临淳化阁帖册第一卷之二十九  临淳化阁帖册第一卷之二十八

临淳化阁帖册第一卷之二十八  临淳化阁帖册第一卷之三十二

临淳化阁帖册第一卷之三十二

《淳化阁帖》释文略。

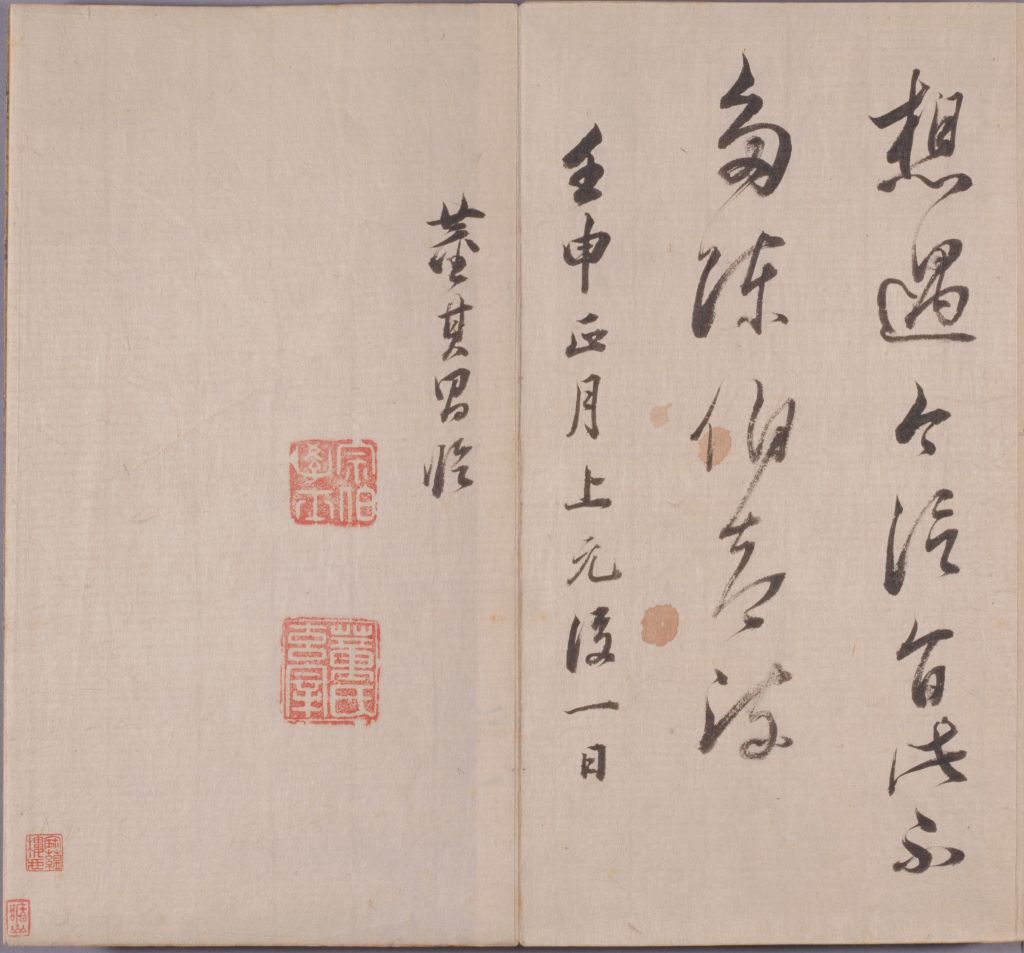

每册后分别有自题款并钤印。

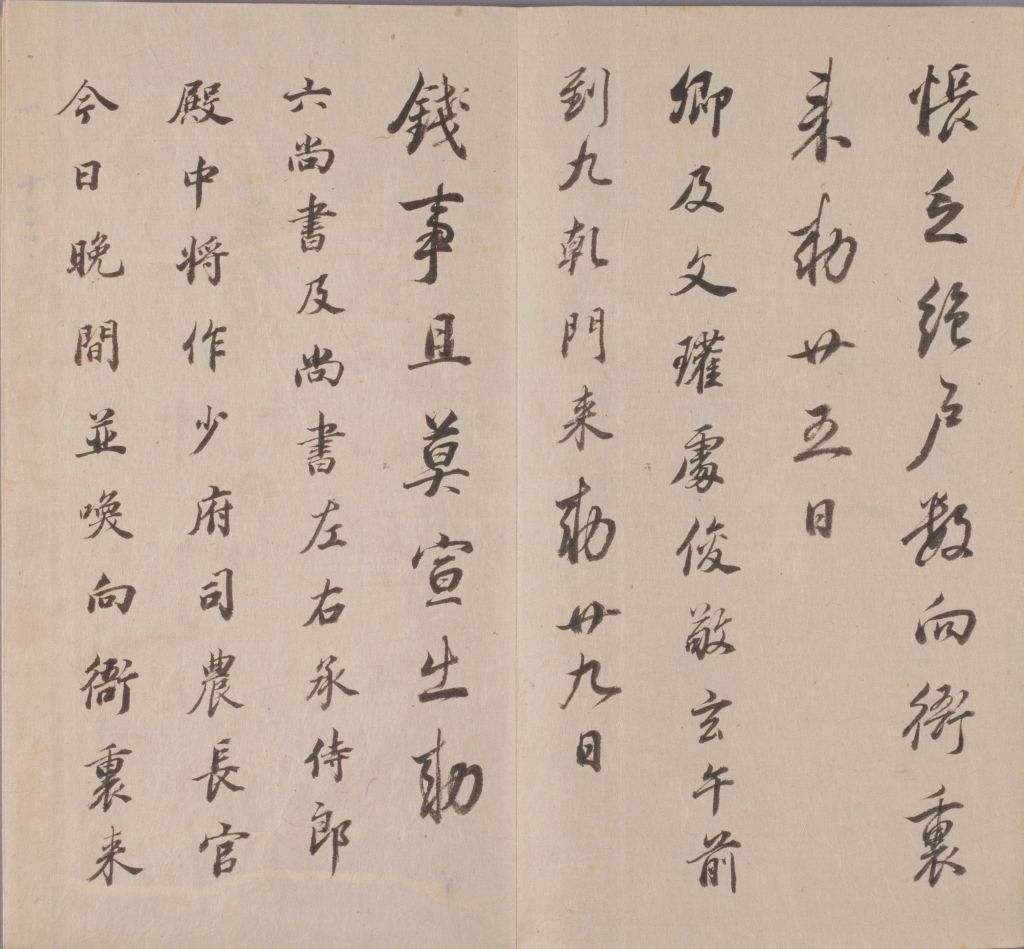

第一册:“壬申正月上元后一日。董其昌临。”钤“宗伯学士”、“董氏玄宰”印。

第二册:“泊舟清江浦临。其昌。”钤“宗伯学士”、“董氏玄宰”印。

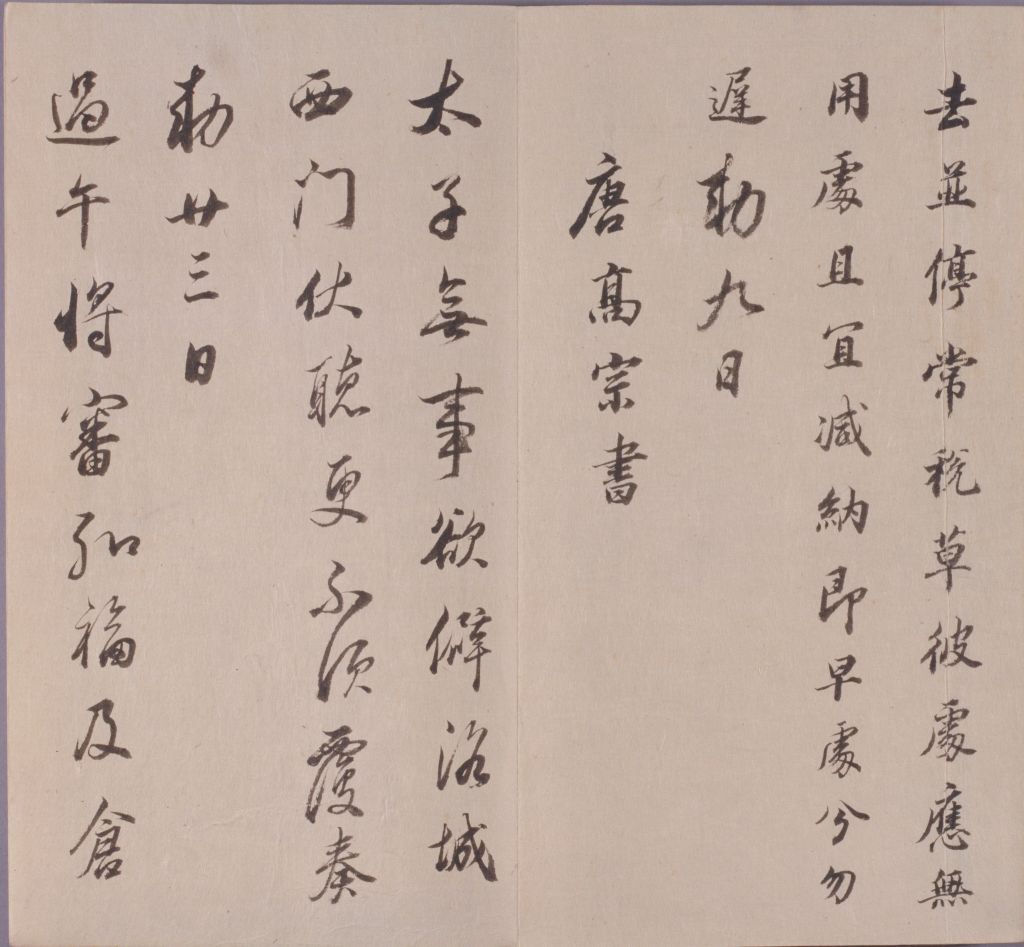

第三册:“壬申正月廿四舟次新荘临。其昌。”钤“宗伯学士”、“董氏玄宰”印。

第四册:“舟次古城。其昌临。”钤“董其昌印”、“董氏玄宰”印。

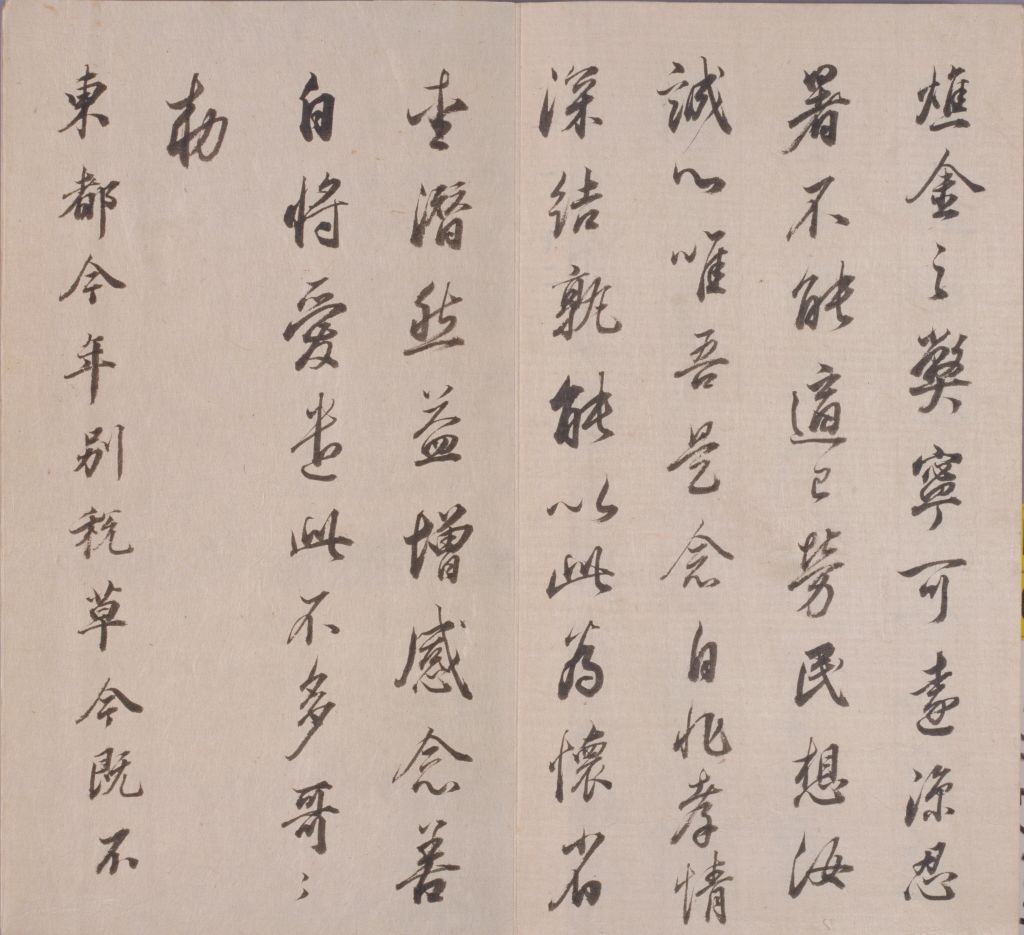

第五册:“舟行荆门道中,蓬窗多晦,奥到欲书,拈笔临仿,遂竟此册,觉平日所书更胜一筹。其昌识。”钤“宗伯学士”、“董氏玄宰”印。

第六册:“舟行清源驿。其昌临。”钤“董其昌印”。

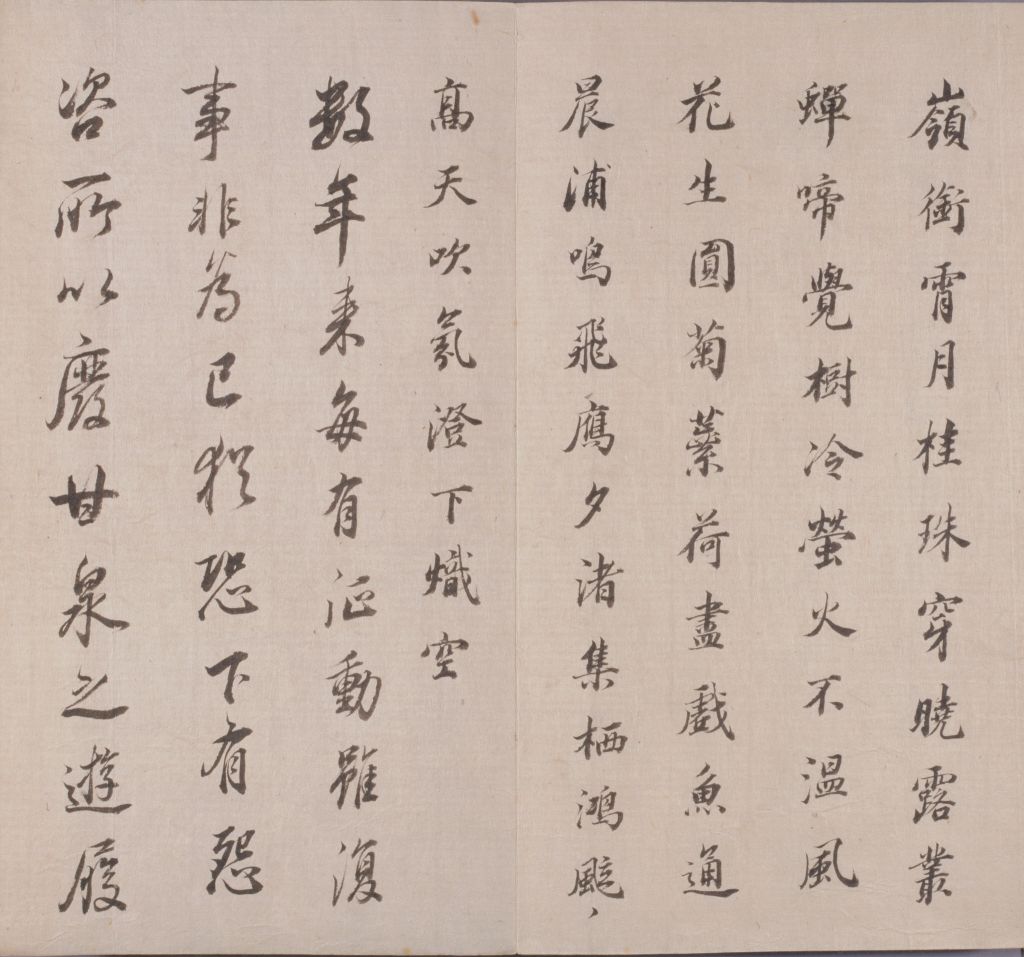

第七册:“临于桃花口。其昌。”钤“董其昌印”。

第八册:“其昌舟次杨邨守风临之。”钤“宗伯学士”、“董氏玄宰”印。

第九册:“舟次禾合驿。其昌临。”钤“宗伯学士”、“董氏玄宰”印。

第十册:“二十九日晨起作楷书心经数行,觉笔法、墨法似有所会,因临此《淳化帖》末卷。限制书,心手俱畅,所谓张长史《郎官壁记》,迺狂草之筑基也。其昌识。”钤“宗伯学士”、“董氏玄宰”印。

每册前有鉴藏印“宝蕴楼藏”,每册后有鉴藏印“宝蕴楼藏”、“□山”各一。另在第一册首有“乾隆御览之宝”、“石渠宝笈”印。题跋鉴藏印有:“乾隆鉴赏”、“三希堂精鉴玺”、“宜子孙”、“宝蕴楼”。

此帖临于明崇祯五年(1632年),所临各卷的帖数与明代肃府本《淳化阁帖》有出入。

董其昌的书法初师颜真卿《多宝塔》,后又改学钟、王、虞、禇诸家。临此帖时他已届78岁高龄,为其耄耋之年的作品。其时书艺已达到成熟的顶峰。通过本帖不同书体的用笔,可以了解和掌握其书法特点的全貌。此书虽为临帖,但并不是僵硬地照本摹临,而是以己意为之,故仍体现自身的自然舒展,秀拙相生的书法特色。

董其昌

淳化阁帖

宋太宗(赵炅)淳化三年(992年)出内府所藏历代墨迹,命翰林侍书王著编次,然后摹刻成为法帖。大臣登二府者赐一部,此即淳化阁法帖十卷,简称阁帖。因只是朝廷捶拓,赐本也少,不及百年,原拓已极难得,王著学识不足,采择不精,标题多误。淳化阁帖是第一部官刻丛帖,故称“祖帖”。

上元

道家解释宇宙分为天、地、水三界,分别以天官、地官、水官掌管。到北魏时以三官配三元节,农历正月十五日定为天官诞辰,为上元节,七月十五日地官诞辰为中元节,十月十五日水官诞辰为下元节。

宝蕴楼

1911年清逊帝溥仪退位后居住于紫禁城内廷,外朝由北洋政府接管。1914年2月4日成立了古物陈列所,所址设在紫禁城外朝部分。此前,当时的内务部与逊清皇室将盛京(沈阳)故宫、热河(承德)离宫两处所藏宝器20余万件运至紫禁城,然文物存放之地尚未解决。时内务部与外交部协商批准从美国退还的庚子赔款中拨出20余万元建文物库房,其基址选定在原咸安宫基础上。当年6月开工,历时一年,于1915年6月正式建成,交付使用,这是中国近代建成的第一座专门用于文物保藏的大型库房。库房为两层楼西洋式建筑,其中所藏集历代古物之萃,青铜、书画、陶瓷、金玉,至珍且奇,因定名曰“宝蕴楼”。1947年,古物陈列所并入故宫博物院,宝蕴楼所藏文物遂逐步移出。

石渠

西汉高祖四年(前200年),萧何在未央宫正殿北(今西安市未央区柯家寨村西)建造国家藏书机构,以收藏入关所得秦之律令、图籍。其下砌石为渠以导水,因称“石渠阁”。宣帝甘露三年(前51年),诏太子太傅萧望之,诸儒韦玄成、施雠、梁丘临、戴圣、刘向等,于阁内讲五经异同,增立博士。至成帝时藏秘书于此。此后,“石渠”便成为皇家收藏图书典籍之所的专称。

石渠宝笈

清乾隆、嘉庆间宫廷书画著录书,共有三编,初编成书于乾隆十年(1745年),共四十四卷;续编成书于乾隆五十八年(1793年),共四十卷;三编成书于嘉庆二十一年(1816年),共二十八函,一百二十册。书中收录了清朝宫廷所藏五帝御笔、历朝书画、本朝书画以及少量的碑帖和织绣作品近万件。

三希

清乾隆内府曾收藏晋王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》三件晋人书迹,高宗弘历视之为稀世珍宝,贮藏于养心殿西暖阁“温室”,颜曰“三希堂”。

三希堂

位于紫禁城西六宫之一养心殿内西暖阁,原为乾隆皇帝的书房,名温室。因内府收藏王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》,乾隆皇帝视为稀世之宝,贮藏于此,并撰《三希堂记》,阐释“三希“之深意,遂易名为三希堂。至今仍保持原貌。

颜真卿

颜真卿(709—785年),字清臣,京兆万年(今陕西西安)人,一说临沂(今属山东)人。唐代书法家。曾任平原(今属山东)太守,官至吏部尚书、太子太师,封鲁郡公,世称“颜平原”、“颜太师”、“颜鲁公”等。书法初学褚遂良,后请教张旭,深悟笔法。参用篆书笔意写楷书,真书笔力弥满,端庄雄伟,气势森严,行书遒劲郁勃,阔达自在,书风明显区别于二王(羲之,献之)和唐初诸家,对我国书法艺术的发展有重大影响,世称“颜体”。与当时另一位书法家柳公权并称“颜柳”。唐人《书评》论其书:“如荆卿按剑,樊哙拥盾,金刚嗔目,力士挥拳。”传世墨迹有正书《自书告身》、行书《祭侄文稿》和《刘中使帖》,碑刻有《争座位帖》、《多宝塔碑》、《东方画赞》、《颜家庙碑》、《麻姑仙坛记》、《颜勤礼碑》、《中兴颂》等。后人辑有《颜鲁公文集》。

多宝塔

多宝塔,《法华经·宝塔品》说:东方宝净(国)中有佛号多宝,时誓愿若我成佛,灭度之后,有说《法华经》处,我之塔庙,为听是经故,涌现其前作证明,释迦牟尼世尊所说《妙法莲华经》皆是真实。“尔时多宝佛于塔中分半座与释迦牟尼”。多宝塔善业泥即据是经所作。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫