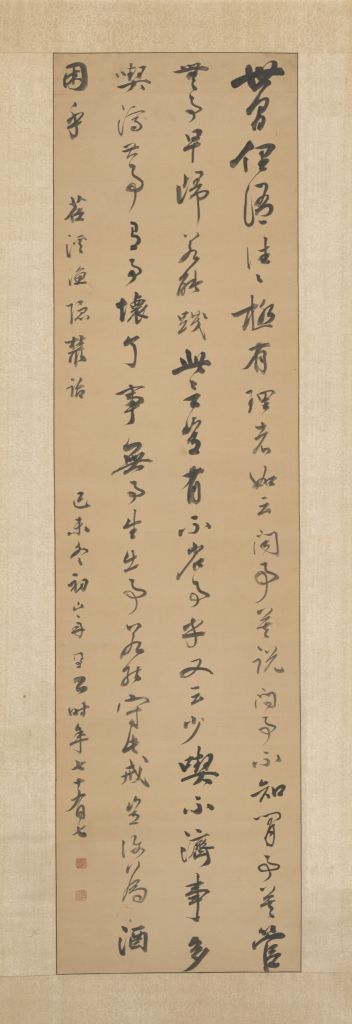

释文:

世间俚语往往极有理者,如云:闻事莫说,问事不知,闲事莫管,无事早归。若能践此言,岂有不省事乎。又云:少吃不济事,多吃济甚事,有事坏了事,无事生出事。若能守此戒,岂复为酒困乎。苕溪渔隐丛话。己未冬初山舟同书书时年七十有七。

下钤印“山舟”、“梁同书印”共2方。无鉴藏印。

此轴是梁同书节录宋代胡仔《苕溪渔隐丛话》中的一片段。此书写于“己未冬初”,即嘉庆四年(1799年),时梁同书77岁,为其晚年手笔。但此书出笔轻疾,柔中含刚,结字严谨,遒劲俊爽,毫无苍老之气,可见他从未间断对书法艺术的追求。钱泳《履园丛话》曾云:侍讲(梁同书曾任翰林院侍讲)早年书宗赵、董,惟自壮至老,笔笔自运,不屑依傍古人,故所书全无帖意。”

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫