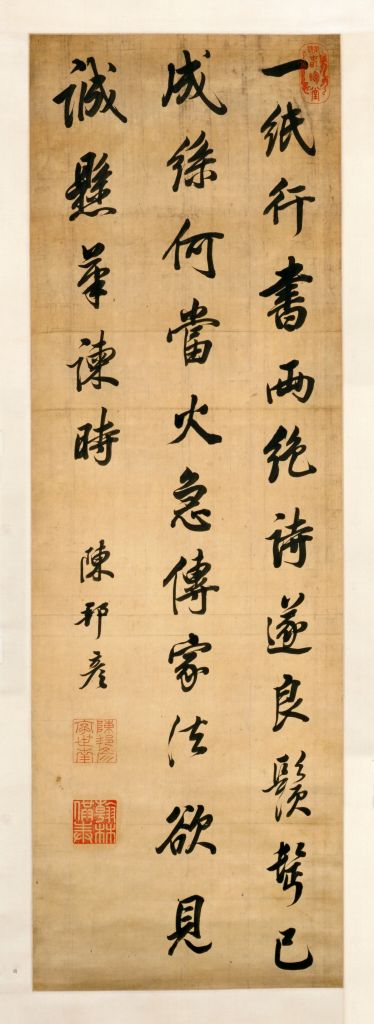

释文:

一纸行书两绝诗,遂良须鬓已成丝。何当火急传家法,欲见诚悬笔谏时。陈邦彦。

此书无题跋。下钤“陈邦彦字世南”、“翰林供奉”印2方,引首钤“春晖堂”印。无鉴藏印。

此书书体以董其昌为宗,笔墨沉着浑厚,又得颜真卿精髓。轻盈疏朗和雄秀端庄相结合的书风反映了陈邦彦行书的特色。

陈邦彦(1678—1752年),字世南,号春晖,一作春晖老人,又号匏庐,浙江海宁人。陈元龙之侄。清康熙四十二年(1703年)进士,官吏部侍郎。擅长书法,尤工小楷,行、草书出入二王,而得董其昌神髓,深受康熙皇帝赏识,为“康熙四家”之一。著有《墨庄小稿》等。

中国书画手卷的专业术语。指在本幅前面所留的空白纸方,一般用以题写书画名称或高度概括的品评,多为四字,与画心之间有隔水分开。因开卷时首先见其,故称“引首”,最早在明初出现。

董其昌(1555—1636年),字玄宰,号思白,又号香光居士,华亭(今上海松江)人。明万历十六年(1588年)进士,官至礼部尚书,卒谥文敏。精于书画鉴赏,富收藏。在书画理论方面主张“南北宗”,对晚明以后的画坛影响深远。工书法,自谓于率易中得之,其董派书风对当时及清初书坛有极大影响。其书画创作讲求追摹古人,但并不泥古,在笔墨的运用上追求先熟后生的效果,拙中带秀,体现出文人创作中平淡天真的个性,并以其为代表,形成著名山水画派“松江派”。著有《画禅室随笔》、《容台集》、《画旨》等。

颜真卿(709—785年),字清臣,京兆万年(今陕西西安)人,一说临沂(今属山东)人。唐代书法家。曾任平原(今属山东)太守,官至吏部尚书、太子太师,封鲁郡公,世称“颜平原”、“颜太师”、“颜鲁公”等。书法初学褚遂良,后请教张旭,深悟笔法。参用篆书笔意写楷书,真书笔力弥满,端庄雄伟,气势森严,行书遒劲郁勃,阔达自在,书风明显区别于二王(羲之,献之)和唐初诸家,对我国书法艺术的发展有重大影响,世称“颜体”。与当时另一位书法家柳公权并称“颜柳”。唐人《书评》论其书:“如荆卿按剑,樊哙拥盾,金刚嗔目,力士挥拳。”传世墨迹有正书《自书告身》、行书《祭侄文稿》和《刘中使帖》,碑刻有《争座位帖》、《多宝塔碑》、《东方画赞》、《颜家庙碑》、《麻姑仙坛记》、《颜勤礼碑》、《中兴颂》等。后人辑有《颜鲁公文集》。