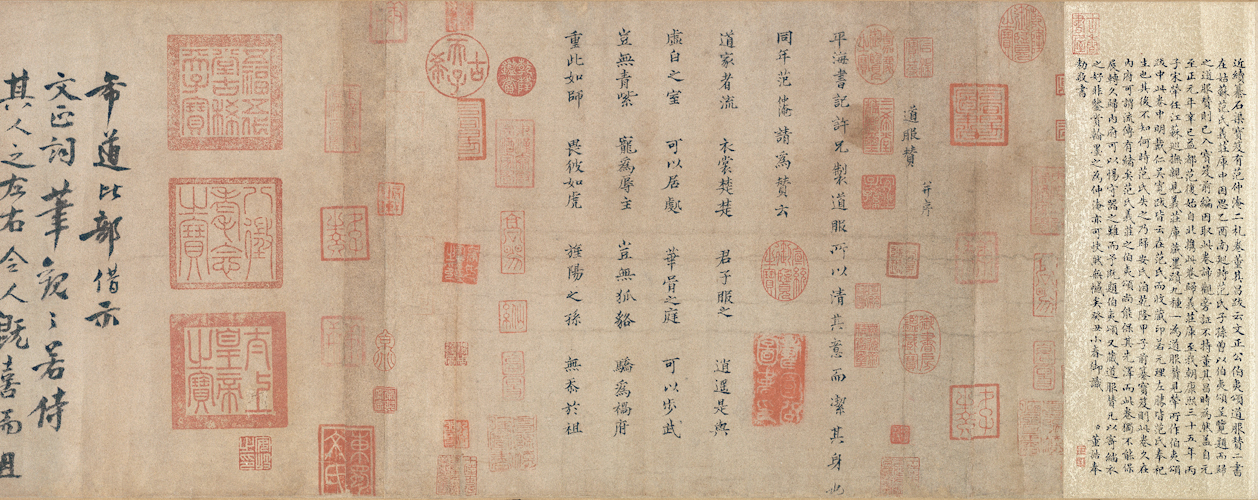

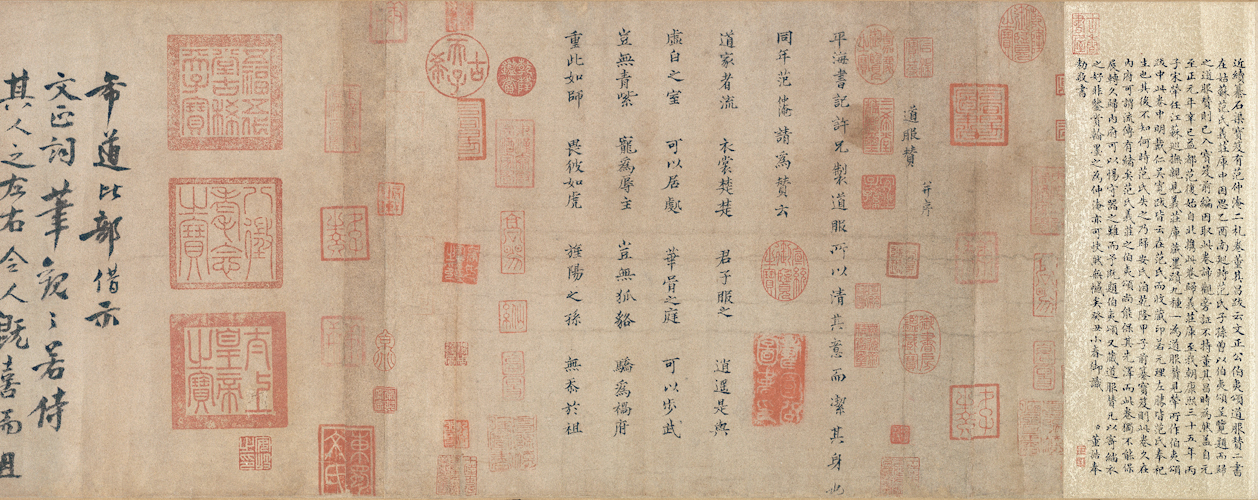

中国传统书画装裱形式之一种,有严格而规范的装裱工艺手法。手卷自右向左横向展示,便于案头观赏。

此帖是范仲淹为同年友人“平海书记许兄”所制道服撰写的一篇赞文,称友人制道服乃“清其意而洁其身”之举。宋代文人士大夫喜与道士交往,“道家者流,衣裳楚楚。君子服之,逍遥是与。”穿着道服,遂成一时风气。此卷行笔清劲瘦硬,结字方正端谨,风骨峭拔。时人称此帖“文醇笔劲,既美且箴”。

此卷经《铁网珊瑚》、《清河书画舫》、《清河见闻表》、《式古堂书画汇考》、《平生壮观》、《大观录》、《墨缘汇观》、《石渠宝笈·初编》等书著录。刻入明文徵明《停云馆帖》、乾隆内府《三希堂法帖》。

曾经宋范氏义庄,清安岐、清内府等收藏,后归张伯驹。 1956年张伯驹夫妇将其捐献故宫博物院。

手卷

范仲淹

范仲淹(989—1052年),字希文,吴县(江苏苏州)人。举进士第。历仕真宗、仁宗两朝,官至参知政事,为朝廷所倚重。卒赠兵部尚书,谥“文正”。其文学成就卓著,有名篇《岳阳楼记》等。

文同

文同(1018—1079年),字与可,号笑笑先生,人称石室先生。梓州永泰(今四川盐亭)人,历任秘阁校理和陵州、洋州知州等职,元丰初出知湖州,未到任而死,故世称“文湖州”。工诗、词、书、画,苏轼称他为四绝。功画墨竹,主张画竹必先“胸有成竹”,对后世创作构思有积极影响。后学者众多,有“湖州竹派”之称。有《丹渊集》。

柳贯

柳贯(1270—1342年),字道传,浙江金华人。元代书法家。官翰林待制,与黄溍、虞集、揭傒斯齐名,人称“儒林四杰”。善楷书,工篆书,妙处不减唐人。行书纵横遒逸。

司马

将军属官,《续汉书·百官志》叙:其秩千石。

吴宽

吴宽(1435—1504年),字原博,号匏庵,长洲(今江苏苏州)人。明成化八年(1472年)会试、廷试均得第一。授翰林院修撰。弘治八年(1495年)擢吏部右侍郎。后任吏部左侍郎,改掌詹事府,入内阁,专任典诰。弘治十六年(1503年)进礼部尚书,十七年七月卒于官,谥文定,赠太子太保。行履高洁而自守以正。工诗文,有《匏庵家藏集》。善书法,规模苏轼,自成一格,为明代著名书法家。

太尉

职官名。最早见于秦,秦统一后置太尉为全国最高军事长官。此后历朝历代或置或否,并且必须兼有它职时才有实权,如无兼职则多为加官或赠官。元朝枢密院是全国最高军事机构,总掌天下军甲兵机,太尉一职与宋、辽、金时相同,名义上参议国事,实为加官或赠官,掌权者另有它职。

安岐

安岐(1683—1745年以后),字仪周,号麓村,别号松泉老人。先世为朝鲜人,后入八旗籍,居天津。其父是康熙年间津门大盐商,家资甚富。安岐酷嗜古今书画名迹,在津建沽水草堂,书斋名古香书屋,中贮历代名家翰墨,一时有“收藏之富,甲于海内”之誉。乾隆七年(1742年)60岁时,他将积累数十年之书画札记汇成一帙,共六卷,名《墨缘汇观》。其藏品后多归入乾隆内府。主要鉴藏印有“仪周鉴赏”、“安岐之印”、“安氏仪周书画之章”、“安仪周家珍藏”、“朝鲜人”等。

内府

职官名,见《周礼·天官》,执掌贡赋货藏,以供邦国之用。后泛指皇家府库或宫廷。

梁清标

梁清标(1620—1691年),字玉立,号棠村、蕉林,别号苍岩子,斋号秋碧堂,河北正定人。中国清代书画鉴藏家。明崇祯十六年(1643年)进士。清顺治元年(1644年)授编修。官至户部尚书、保和殿大学士。精鉴赏,享誉一时。其蕉林书屋,贮图书、书画之属,有富甲海内之誉。刻《秋碧堂法帖》。另有《蕉林诗集》《蕉林文稿》《棠村词》等行世。

大夫

官名。春秋战国时期由诸侯分封的贵族为大夫,享有封地,并掌管封地内的行政。

珊瑚

珊瑚是由生长在海里的一种低级腔肠动物珊瑚虫分泌出来的大量石灰质堆积而成,多呈树枝状,断面有同心层状花纹。其化学成分为碳酸钙,主要以方解石的形式出现,硬度为3.5—4,比重为2.60—2.70。不耐酸碱。珊瑚主要有红、白、绿、紫等颜色,其中以颜色纯正的红珊瑚为上品。

珊瑚质地细腻柔韧坚实,可用来雕刻工艺品或镶嵌首饰,还可入药。在亚洲,珊瑚的主要产地在日本到台湾一线海域,海南岛及西沙群岛亦有出产。

清代,一、二品官员的顶戴都是用红珊瑚制成。

石渠

西汉高祖四年(前200年),萧何在未央宫正殿北(今西安市未央区柯家寨村西)建造国家藏书机构,以收藏入关所得秦之律令、图籍。其下砌石为渠以导水,因称“石渠阁”。宣帝甘露三年(前51年),诏太子太傅萧望之,诸儒韦玄成、施雠、梁丘临、戴圣、刘向等,于阁内讲五经异同,增立博士。至成帝时藏秘书于此。此后,“石渠”便成为皇家收藏图书典籍之所的专称。

石渠宝笈

清乾隆、嘉庆间宫廷书画著录书,共有三编,初编成书于乾隆十年(1745年),共四十四卷;续编成书于乾隆五十八年(1793年),共四十卷;三编成书于嘉庆二十一年(1816年),共二十八函,一百二十册。书中收录了清朝宫廷所藏五帝御笔、历朝书画、本朝书画以及少量的碑帖和织绣作品近万件。

《大观录》

二十卷,清代吴升编著。吴升,字子敏,吴县(今属江苏)人。自幼雅好古物,尤精于鉴赏书画。此书前九卷著录法书,自三国魏起至明代止,记有每件作品的书写字数、行数及本文;第十卷为《元明贤诗翰姓氏》,录有元、明时期最著名的法书家小传;第十一卷至二十卷著录自东晋至明代的名画,详尽地描述画面,记录款识、题跋,并加以客观的评论。书前有宋荦及翁方纲序。

《铁网珊瑚》

《铁网珊瑚》,明赵琦美编,约成书于弘治、正德年间。书中著录古今书画名迹,分“书品”十卷、“画品”六卷,按时代记录每件作品的款识和题跋文字,除个别作品外,一般无考证。

《平生壮观》

清代鉴赏家顾复编纂。顾复,字来侯,自号方泾上农,明末遗民。《平生壮观》著录作者所见书画,全书十卷,其中法书五卷,绘画五卷。以时代顺序简录,各件略加评论,辨其真伪,但有误记印记多处。成书于清康熙三十一年(1692年),前有徐乾学序及自序。

《墨缘汇观》

中国书画著录书。清安岐编著。正编四卷,法书、名画各二卷;续编二卷,法书、名画各一卷。正编法书著录始自三国魏钟繇《荐季直表》、西晋陆机《平复帖》,止于明代董其昌;名画著录始自晋顾恺之《女史箴图》、隋展子虔《游春图》,止于明代董其昌。记载作品内容、纸绢,摘录题识、印章。所录宋代以前之画颇多考订。间有论及画家之笔墨或画法特色,可资鉴别真赝。续录一卷名画始自晋顾恺之书《洛神赋》并图卷,而迄明陆治《种菊图》止,凡121种,亦多名品。续编仅载标题,略记大概。两编所收书画大都为著者自藏,间有求售而未购之物。是书鉴裁精审而有卓见,颇资参考。

《清河书画舫》

十二卷,明代张丑撰。张丑(1577—1643年),字叔益、青父,号米庵,昆山(今属江苏)人。精鉴赏,富收藏。书名“清河”取自张丑的郡望所在地清河(今属江苏);“书画舫”取自宋代黄庭坚诗“米家书画船”一句。此书成书于明万历四十四年(1616年),体例仿唐代张彦远的《法书要录》,以朝代为序编排,朝代之下列书、画家人名,人名下列其作品名。书中记述了张丑所藏、所见三国至明中期的书法49件、绘画115幅,抄录了有关这些书画藏品的诗文、题跋、印记等。同时,附有作者公正严谨的点评论证,是明代重要的美术史著作之一。

《式古堂书画汇考》

六十卷,清卞永誉编著。分《书考》、《画考》,著录其目见之清代以前的法书、名画。是书淬取著录书画诸体之长处,又分门别类,先纲后目,先总后分,先本文而后题跋,先本卷而后征引他书,辨其源流,别其真赝,考究详明。又用大小字体、眉注圈识分别正文与外录,条理井然,眉目清楚。自魏晋以来而迄清康熙时所传世之书画于此大备。书画之前有《书评》、《书旨》及《论画》,辑录诸家画论。此书著录宏富,尽管间有谬误,仍不失为一部考据精备之作。

三希

清乾隆内府曾收藏晋王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》三件晋人书迹,高宗弘历视之为稀世珍宝,贮藏于养心殿西暖阁“温室”,颜曰“三希堂”。

文徵明

文徵明(1470—1559年),原名壁,字徵明,后以字行,改字徵仲,长洲(今江苏省苏州)人。家世武弁,自祖父起始以文显,父文林曾任温州永嘉知县。他幼习经籍诗文,喜爱书画,文师吴宽,书法学李应祯,绘画宗沈周。少时即享才名,与祝允明、唐寅、徐祯卿并称“吴中四才子”。然在科举道路上却很坎坷,从弘治乙卯(1495年)26岁到嘉靖壬午(1522年)53岁,十次应举均落第,直至54岁才受荐以贡生进京,待诏翰林院。三年中目睹官场腐败,一再乞归,57岁回归故里,潜心诗文书画。绘画兼善山水、兰竹、人物、花卉,尤精山水。早年师事沈周,后致力于赵孟頫、王蒙、吴镇三家,自成一格。画风呈粗、细两种面貌。绘画上与沈周共创“吴门画派”,又与沈周、唐寅、仇英并称“明四家”。书法上与祝允明、王宠并誉为“吴中三家”。 文徵明是继沈周之后的“吴门画派”和文坛的领袖,门人、弟子众多,对当时和后世影响巨大。

三希堂

位于紫禁城西六宫之一养心殿内西暖阁,原为乾隆皇帝的书房,名温室。因内府收藏王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》,乾隆皇帝视为稀世之宝,贮藏于此,并撰《三希堂记》,阐释“三希“之深意,遂易名为三希堂。至今仍保持原貌。

《三希堂法帖》

清乾隆皇帝将东晋王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》三件珍贵书迹贮藏于养心殿西暖阁,颜曰“三希堂”。乾隆十二年(1747年),乾隆皇帝敕命吏部尚书梁诗正、户部尚书蒋溥等人,将内府所藏历代法书名迹刻石,共三十二卷,称“三希堂法帖”,该帖摹刻精良,卷帙浩繁,堪称清内府所刻丛帖中的翘楚。刻石现藏北海阅古楼。

张伯驹

张伯驹(1898—1982年),名家骐,字丛碧,号游春主人、好好先生,河南项城人。工诗词书画,对戏剧也有很深的研究。1918年毕业于袁世凯混成模范团骑兵科,毕业后任武军全军营务处提调、陕西督军公署参议,后任天津盐业银行董事、总稽核、经理。抗日战争胜利后,历任华北文法学院教授、故宫博物院专门委员、北平美术分会理事长。中华人民共和国成立后任国家文物局鉴定委员会委员、第一届北京市政协委员。曾创办古琴研究会、北京书法研究会,任会长。1957年被错划成右派,1962-1966年任吉林省博物馆副研究员、副馆长。1972年被聘为中央文史馆馆员。1982年2月26日病逝于北京。张伯驹早年即喜收藏,所藏法书名画甚众,多为旷代绝品。他在收藏了隋展子虔《游春图》卷和唐杜牧《张好好诗》卷后,遂以游春主人、好好先生为号。为了收集这些旷世巨迹,他不惜变卖家产,甚至付出生命也在所不惜。中华人民共和国成立后将藏品捐献给国家,大部分入藏故宫博物院。作为一代收藏大家,张伯驹先生于书画方面也有很高的修养,长于折枝花卉的创作,书法则自具个人的独特风貌。著有《秋碧词》、《红毹纪梦诗注》等书。逝世后,后人整理出版有《洪宪纪事诗三种》、《张伯驹词集》、《春游琐谈》及《张伯驹、潘素书画集》等书。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫