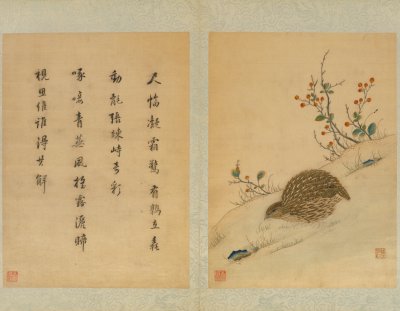

【《韩希孟宋元名迹册·鹑鸟图》】

新00133455-7/8

文物号即馆藏文物的登记号,是每件文物唯一标识,不会重复使用。文物名称是编目人员根据文物特征进行的定名,在展示利用时,可能会根据最新研究成果或便于观众理解的角度进行适当调整,与《藏品总登记账》上的名称和类别有所不同。

《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》,明崇祯,纵33.4厘米,宽24.5厘米。

此图为《韩希孟绣宋元名迹册》之第四幅,在白色绫地上绣成。画面描绘了一只在山坡上低头觅食的鹌鹑。山坡的线条精细秀劲,山石花草构图得当。鹌鹑的毛羽用施毛针针法细密地绣出,背部硬毛、颌下和腹部软毛质感强烈;脚爪使用钉针针法,肢节分明。绣品运用丝理变化表现物象的质感肌理,细腻逼真,极富立体感,栩栩如生的禽鸟呼之欲出。整幅画面以鹑鸟羽毛的绛褐色为主色调,同时又配有绿叶红果,以之调谐偏暗的色彩,使画面豁亮而生趣盎然。这一技法的处理反映出作者不仅对物象造型有精确的把握,而且对色彩运用有着敏锐的感觉和深刻的悟解,从而增强了作品的艺术魅力。

对页为董其昌题诗:“尺幅凝霜,惊有鹑在。毳动氄张,竦势奇彩。啄唼青芜,风摇露灑。『0514』视思维,谁得其解。”

此图为《韩希孟绣宋元名迹册》之第四幅,在白色绫地上绣成。画面描绘了一只在山坡上低头觅食的鹌鹑。山坡的线条精细秀劲,山石花草构图得当。鹌鹑的毛羽用施毛针针法细密地绣出,背部硬毛、颌下和腹部软毛质感强烈;脚爪使用钉针针法,肢节分明。绣品运用丝理变化表现物象的质感肌理,细腻逼真,极富立体感,栩栩如生的禽鸟呼之欲出。整幅画面以鹑鸟羽毛的绛褐色为主色调,同时又配有绿叶红果,以之调谐偏暗的色彩,使画面豁亮而生趣盎然。这一技法的处理反映出作者不仅对物象造型有精确的把握,而且对色彩运用有着敏锐的感觉和深刻的悟解,从而增强了作品的艺术魅力。

对页为董其昌题诗:“尺幅凝霜,惊有鹑在。毳动氄张,竦势奇彩。啄唼青芜,风摇露灑。『0514』视思维,谁得其解。”

撰稿人:严勇

韩希孟

韩希孟,名媛,武陵(湖南)人,顾名世孙顾寿潜之妻,明末著名的刺绣家。她擅长刺绣,工画花卉,却不以临摹形似为满足,而以追求“画绣”的神韵为目标,因此所绣人物、山水、花鸟均能达到静中寓动、神韵逼真的境界,备受世人欣赏,世称“韩媛绣”。

钉针

将绣成的线条钉牢加固的一种针法。其针法简单,即将绣好的长绒丝线条一针钉紧,以使线条整齐。

董其昌

董其昌(1555—1636年),字玄宰,号思白,又号香光居士,华亭(今上海松江)人。明万历十六年(1588年)进士,官至礼部尚书,卒谥文敏。精于书画鉴赏,富收藏。在书画理论方面主张“南北宗”,对晚明以后的画坛影响深远。工书法,自谓于率易中得之,其董派书风对当时及清初书坛有极大影响。其书画创作讲求追摹古人,但并不泥古,在笔墨的运用上追求先熟后生的效果,拙中带秀,体现出文人创作中平淡天真的个性,并以其为代表,形成著名山水画派“松江派”。著有《画禅室随笔》、《容台集》、《画旨》等。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫