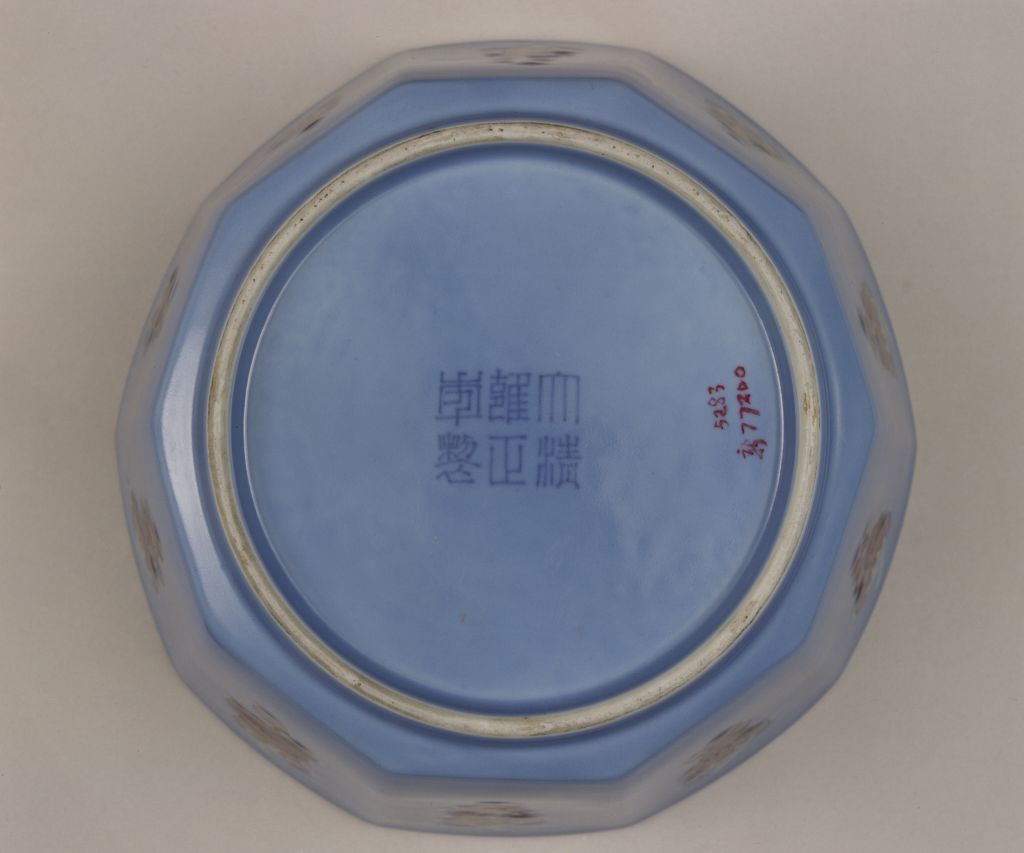

碗十方形,敞口,圆唇,斜壁,下腹折收与平底相连,圈足,足底光凸呈泥鳅背状。通体施天蓝釉,外壁10面均用釉里红绘葡萄串纹。外底青花书“大清雍正年制”三行六字篆书款。

釉里红出现于元代,由于当时技术条件所限,尚不能控制呈色的稳定,因此发色纯正的制品不多。至清代雍正时期,已经完全能够掌握釉里红的烧制技巧,故能随心所欲地控制其呈色。此碗在浓艳纯净的天蓝色釉衬托下,以釉里红绘画水灵灵的葡萄,颗粒饱满,鲜嫩欲滴,天蓝,紫红相互衬托,各臻其妙。

蓝釉

蓝釉属高温石灰碱釉,呈色剂为氧化钴,最早出现于元代,但传世品不多。明、清两代在元代蓝釉的基础上相继创烧出霁蓝、洒蓝、回青、天青、宝石蓝等各色釉。

天蓝釉

属于高温颜色釉,从天青釉演变而来,创烧于清康熙年间,色调似天空之蔚蓝色,故称“天蓝釉”。天蓝釉含钴量在1%以下,釉里的铜、铁、钛等金属元素对呈色均有影响。

葡萄纹

葡萄本非中国内地所产,系由西域传来。《齐民要术》曰:“汉武帝使张骞到大宛,取葡萄实,如离宫别馆旁尽种之。” 葡萄纹在内地图案装饰艺术中最早见于东汉,到了唐代,葡萄纹在工艺美术领域里已普遍流行。葡萄蔓延的枝条和丰硕的果实象征着“富贵长寿”,深受人们的喜爱。

泥鳅背

明清家具线角装饰形式之一,凡隆起较高的圆形弧面皆可称之为“泥鳅背”。

釉里红

釉下彩品种之一,系以氧化铜为呈色剂在胎上彩绘,然后施釉,经高温一次烧成。因其在釉下彩绘,故称釉里红。釉里红的白地红花,色彩鲜艳,给人以热烈喜庆的感受,自元代创烧以来,一直受到人们的喜爱。由于铜对窑室内的气氛要求严格,高温下易挥发,因此烧成难度大。元与明初的制品有些呈色不稳定。明、清时烧制的釉里红色彩稳定,且更加艳丽,尤其是清雍正朝的釉里红,不仅色泽鲜红,而且成品率高。

青花

瓷器釉彩之一,被用作白地蓝花瓷的专称。因蓝花在釉下,所以青花属釉下彩。其原料为含氧化钴的钴土矿,以蓝青色料在瓷胎上描绘纹饰,然后施透明釉,在高温还原焰中一次烧成。元代景德镇已能烧制成熟的青花瓷器。青花瓷器的盛行改变了青瓷为主的局面,成为明、清两代中国瓷器生产的主流。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫