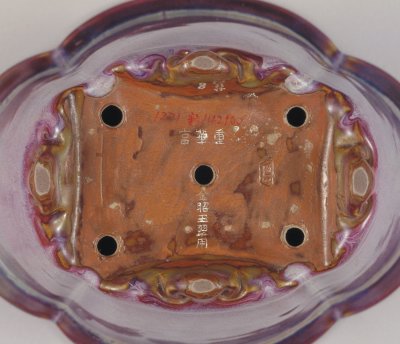

花盆呈海棠式,敞口,折沿,腹上阔下敛,平底,四云头形足。内壁施天蓝色釉,外壁施玫瑰紫色釉,釉层厚润,釉面气泡、棕眼明显,有“蚯蚓走泥纹”。底有五个渗水孔,刻数目字“四”和“重华宫”(横向)、“金昭玉翠用”(纵向)。

据《造办处各作成做活计清档》记载,从乾隆十一年开始,皇帝开始有意识地命令内务府工匠在陈设类钧瓷上加刻陈设地点。如 “(乾隆十一年)正月二十三日,司库白世秀来说,太监胡世杰交均釉六方入角花盆二件……养心殿西暖阁;均釉渣斗二件……养心殿东暖阁;均釉高桩花盆二件……静憩轩;均釉海棠盆连二件,漱芳斋。传旨:俱各刻地名,钦此。于本月二十六日,司库白世秀、七品首领萨木哈将均釉盆连一件盆底贴得地名字名样持进交太监胡世杰呈览。奉旨:将大地名准刻横的、小地名准刻竖的。钦此。” 可见,刻字的诏令下达后,先设计出拟刻的“地名字名样”粘贴在盆底,送乾隆皇帝过目,得到的旨意是“将大地名准刻横的、小地名准刻竖的”。从实物看,陈设类钧窑瓷器底部刻写的宫殿名即“大地名”在上自右向左横刻、具体陈设的地点即“小地名”在下竖刻,这样的布局是乾隆皇帝亲自设计的结果。

钧窑

北宋著名瓷窑之一。窑址在今河南省禹县城内的八卦洞。钧窑利用铁、铜呈色的不同特点,烧出蓝中带红、紫斑或纯天青、纯月白等多种釉色,以蛋白石光泽的青色为基调,具有乳浊而不透明的效果。钧瓷的又一特征是釉面上常出现不规则的流动状的细线,称“蚯蚓走泥纹”。北宋钧瓷的器形主要有花盆、盆托、洗、盘、炉、钵、碗、尊等。花盆、盆托、尊等器物底部往往刻有一至十的数目字,表示一套器物的大小序号,还有的刻有“奉华”等字样。

海棠

落叶小乔木,叶子呈椭圆形,花白色或淡粉红色。果实亦称海棠,球形,味酸甜。

花盆

栽种花草的盆具。宋代最名贵的瓷花盆品种是钧窑专为宫廷烧制的玫瑰紫釉器,通常与花盆托一起使用。明、清两代花盆造型亦很丰富,有葵花式、海棠式、折沿式、长方、正方、六方、八方、椭圆等式,大小不等,以适应不同用途。装饰上主要有青花、五彩、粉彩等品种。

玫瑰紫釉

是宋代钧窑创烧的一种窑变釉。釉料中含有氧化铜、铁、钴、锰等呈色元素,经1300℃左右高温烧制而成。呈色绚丽多彩,斑驳瑰丽,红、蓝、青、紫相映成辉。据科学测试分析,该釉是由于在连续的玻璃相介质中悬浮着无数圆球状小颗粒,这些小颗粒能折射短波光,使釉面呈现美丽的蓝色乳光,又因釉中还原铜的呈色作用而现出红紫色,与天蓝色相映,宛若一片彩霞。

蚯蚓走泥纹

官钧瓷釉的特征之一。因钧釉釉层颇厚,在窑变烧制过程中在较低温时,釉产生裂纹,后经高温时粘度较低部分流入空隙填补裂纹,其形似雨后蚯蚓在泥上走过状,故名。

重华宫

内务府

全称“总管内务府”,是清代掌管皇家事物的最高管理机构。始设于清初。顺治十年(1653年)六月裁内务府,改设十三衙门。顺治十八年(1661年)废十三衙门,重设内务府。康熙十六年(1677年)内务府初具规模,下设七司三院:广储司、都虞司、掌仪司、会计司、庆丰司、营造司、慎刑司、上驷院、武备院、奉宸苑,其职能与国家机构中的六部相对应。另有分支机构一百三十余处。

入角

入角即倭角,常出现在方形盘、盒、瓶等器物上。常见的样式是将直角变为内凹双弧线,或将直角变成圆角,也有的将直角斜削45度,变四方形为八角形。

暖阁

暖阁即以槅扇门、隔断板、天花板等在殿堂内建的小屋。

渣斗

渣斗,又名奓(音乍)斗,造型来源于瓷器,或可溯源至商周时期的青铜觚。其特点是侈口,高颈,鼓腹,短足,口径可与腹径相等或稍大,颈的高度约占全器的二分之一。当奓斗作为实用器使用时,其功能相当于唾盂。玻璃奓斗只有清代才有,并且流行于康熙、雍正、乾隆三朝,嘉庆以后虽有,但品质已差得远了。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫