国际博物馆日源于1977年。当时国际博物馆协会为促进全球博物馆行业的健康发展,吸引全社会公众对博物馆行业的了解、参与和关注,确定每年的5月18日为国际博物馆日,并根据世界博物馆发展的现状,确定每个博物馆日的主题。

2013年5月18日是第37个国际博物馆日,今年的主题为“博物馆(记忆+创造力)= 社会变革”。故宫博物院紧密围绕这一主题,开展了丰富多彩的宣传教育活动。

邮政服务 传递友情(9:00)

雄伟的宫殿建筑,精美的文物藏品,给来自世界各地的到访者留下了深刻印象。在第37个国际博物馆日,故宫博物院正式面向广大观众开通邮政服务,印制精美的明信片等邮品可以让观众方便地邮寄给亲朋好友。邮政信筒和邮品柜台设置在太和门观众咨询中心,“故宫博物院”专属邮戳也从今天开始正式投入使用。

今天,来故宫参观的观众们不仅能够在故宫博物院内直接寄出明信片,还可以买到由北京市邮政公司中南海邮局特别限量发行的故宫博物院邮政服务开通首日封和纪念封,并加盖纪念戳。

在邮政服务开通仪式上,故宫博物院院长单霁翔将第一张加盖了“故宫博物院”邮戳的首日封,寄给了台北故宫博物院院长冯明珠。

无烟故宫 倡导文明(9:30)

故宫博物院是我国现存最大、保持最完好的古代宫殿木结构建筑群,自紫禁城于1420年建成以来,防火就是其面临的首要难题,院内随处可见的铁缸、铜缸,都是用于储水、消防的灭火用具。虽然故宫博物院多处设置“禁止吸烟”的标示牌,但仍有部分观众在紫禁城内随意吸烟,给故宫安全带来了严重隐患。

从今天起,故宫博物院正式实行“全面禁烟”,为此制定了禁止吸烟的规定。故宫博物院全体员工、在院合作单位和个人都自我约束,无论室内和室外,不分开放区与工作区,一律禁止吸烟。对驻院单位也提前进行了告知和提醒,要求配合故宫禁烟工作,消除一切安全隐患。对违反禁止吸烟规定的人员将进行严格处罚,并通报全院。从即日起,紫禁城内将实现在全院范围内全面“禁烟”。

单霁翔院长与故宫博物院志愿者一起向观众发放带有故宫Logo和“无烟故宫”宣传语的彩色手环,倡导文明参观,希望观众在参观过程中能够互相监督、提醒,防止不文明行为发生,消除因吸烟带来的安全隐患,共同为实现“无烟故宫”、“平安故宫”而努力。

“故宫一小时” 博物馆采风(9:45)

故宫博物院与中国儿童中心美术部联合,以“平安故宫”为线索,推出“故宫一小时”博物馆采风活动。200名北京市的中小学生被分成五组,走进故宫博物院,感受、认知、深化文物保护的重要性。

活动以“平安故宫”为主题,将“传统和现代”融入其中,分为“古代——水与火”、“现代——保护与利用”两大部分,形成5个创作主题,涉及古建筑的结构与布局、利用与保护、排水与防火等内容。学生在教师和工作人员带领下针对所分派的主题在1个小时内,有效利用故宫的各类文化资源进行创作,实现博物馆参与社会教育,开展文化传播的职能。

在故宫的不同区域,学生们用相机、画笔、文字记录自己心目中的画面、影像和感受。通过小组讨论,深化学员对故宫印象、安全隐患、传统文化等内容的认知,并根据积累的文字和图像素材进行图文并茂的创作,其中的优秀作品将被集录成册。

共赏书画 品味音乐(10:00)

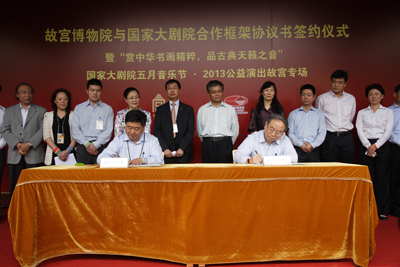

在武英门,故宫博物院和国家大剧院签署了合作框架协议书。双方将在未来的合作中发挥各自优势,整合资源,联合举办戏曲、音乐类文物的展览及高水准的高雅音乐演出,展示珍贵文物,丰富观众体验,普及音乐艺术。同时,双方也将在博物馆管理、传统文化培训学习上互相合作。故宫博物院收藏有大量重要的戏曲、音乐类文物,国家大剧院作为中国最高表演艺术中心,是一个展示和再现中国传统艺术的良好平台,故宫文物可以通过这个平台延续生命活力,也让更多公众感受到中国传统艺术的魅力。

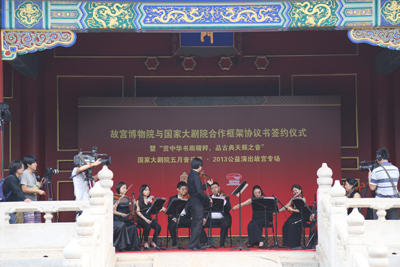

随后,双方在武英门联合举办“赏中华书画精粹,品古典天籁之音”主题宣传活动。帕格尼尼国际小提琴大赛金奖得主、国际著名小提琴家黄蒙拉携国家大剧院管弦乐团,在武英门前演奏维瓦尔第的《四季》、刘天华的《良宵》以及江南民歌《茉莉花》等经典曲目。国家大剧院还特邀中央电视台著名主持人刘芳菲担任此次活动的嘉宾主持。

在武英殿,备受观众瞩目的“故宫藏历代书画展”第六期已于5月17日正式开展,展期两个月。此次展出的藏品汇集晋、唐、宋、元、明、清的众多经典书画作品。其中不乏北宋王希孟的《千里江山图卷》、晋王献之行书《中秋帖卷》等堪称“国宝”的书画精品,而且《千里江山图卷》是首次将全卷完整地呈现给公众。

音乐中刚柔并济的不同韵律与书画中抑扬顿挫的笔墨手法相互呼应,唯美韵调与笔墨丹青相互交融,呈现给观众以听觉、视觉的双重享受,带来一场艺术与文化的饕餮盛宴。

数字故宫 畅谈平安(14:00)

单霁翔院长与前来参加活动的学生及家长一起,就多媒体技术应用和“平安故宫——无烟紫禁城”的重要性等进行交流。探讨交流之后,大家观看了故宫虚拟现实作品《紫禁城•天子的宫殿》。

此时“无烟故宫”的宣传活动也进入高潮。单霁翔院长、宋纪蓉副院长、中央民族大学的志愿者以及部分工作人员以饱满的热情投入到宣传行列中,向观众宣传在故宫“禁烟”的重要性,对正在吸烟的观众进行劝阻,统一穿着印有“平安故宫•无烟故宫”文化衫的志愿者在开放路线向观众发放色彩纷呈的“禁烟手环”。

志愿宣讲 传播文化(9:00)

去年的“国际博物馆日”,“故宫文化”志愿宣讲团正式亮相,随后在6月9日的第七个中国文化遗产日,单霁翔院长为宣讲团的第一批成员颁发了聘书。2012年,“故宫文化”志愿宣讲团深入北京市的社区、机关、学校、部队,为普通市民、街道干部、中小学教师及学生、高校学生、武警官兵奉上了43场精彩的义务宣讲活动,让尽可能多的公众在故宫之外接受传统文化的熏陶,感受故宫文化的博大精深。2012年8月,“故宫文化”宣讲团还第一次走出北京,远赴内蒙古博物院开展宣讲活动。2013年,“故宫文化”志愿宣讲团的宣讲活动还在继续,截至5月份已开展了5场。

今天,“故宫文化”志愿宣讲团再次“出发”,在河北省秦皇岛市启动并开展新的一场宣讲活动,再次把故宫文化“带出”紫禁城,送到秦皇岛市普通群众的身边。这次宣讲活动,是故宫博物院第一次与外省文化管理部门合作,将故宫的宣传教育服务以志愿者宣讲的形式输送到地方基层。根据工作计划,今年下半年,故宫博物院除在北京市内继续推广“故宫文化”志愿宣讲活动外,还将陆续与京外文化部门合作,赴地方基层开展活动。

国际博物馆日

太和门

武英殿

王希孟

王希孟(生卒年不详),北宋宫廷画家,关于他的生平及相关资料史籍上均无记载,这种情况在历代宫廷画家中是较常见的。所幸在其创作的《千里江山图》卷后有与他同时代的北宋徽宗时期著名权相蔡京的一段题跋,为我们今天的研究保留了一点可贵的资料。跋云:“政和三年四月八日赐。希孟年十八岁,昔在画学为生徒,召入禁中文书库,数以画献,未甚工,上知其性可教,遂诲谕之,亲授其法。不逾半岁,乃以此图进。上嘉之,因以赐臣。京谓天下士在作之而已。” 通过蔡京这段题跋,我们可以了解到一些关于王希孟的信息。跋中所称政和三年(1113年)可能即《千里江山图》卷完成的年代,此时王希孟年18岁,如该图确是此年所作,则王希孟生年约在1095年。他约于16、17岁时进入画院作生徒,且原有一定的绘画基础,后又进入文书库,并多次向徽宗皇帝献画,虽不甚工,但亦因显示出一定的才能而被徽宗看重,得徽宗亲授画技而终有所成就,绘出了《千里江山图》卷这一千古绝作。从《千里江山图》卷看,王希孟的绘画技法主要是继承了盛唐时期二李将军的青绿山水画法,并且在这一基础上有所变化,形成了较为新颖独特的青绿山水绘画技法的风格,具有一定的创新意义。 关于王希孟创作此图之后的事,在宋元时期的文字资料中都未见提及,只是在清代宋荦《论画绝句》的附注中说,王希孟完成此卷后不久便溘然离世了。此说虽不知根据来源,但从后世流传的作品中再未见王希孟之作、且未见任何文字记载了这幅独步当世、且后无来者的绝世珍品——《千里江山图》卷,确是艺林之幸事。

王献之

王献之(344—386年),字子敬,小名官奴,琅玡临沂(今属山东省)人,生于会稽山阴(今浙江绍兴),王羲之第七子。累迁建威将军、吴兴太守,官至中书令,人称“王大令”。书精诸体,尤以行草擅名。雄深雅健,自成一家,对后世影响深远,与其父王羲之并称“二王”。《晋书》卷八十八有传。传世书迹有《鸭头丸帖》《中秋帖》《玉版十三行》等。

饕餮

传说中龙生九子,饕餮便是其中之一,特点是极其贪食。《说文解字》释其为:“饕,乃贪嗜财货饮食之意。贪食每较贪财为甚,以食盖财,故从食。餮,为大张其口以人财货纳饮食,故从飧声。”《吕览·先识》中说:“饕餮,恶兽名。古代钟鼎彝器,多琢其以为饰。周鼎著饕餮,有首无身,食人未咽,害及其身,以言报更也。” 虽然饕餮纹大多铸于青铜器,但玉器、瓷器等上也有不少饕餮纹。有的作品只琢刻鼻以上的部分,无口与颏,寓意节食戒贪。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫