唐张怀瓘曰“章草即隶书之捷”,也即隶书减省便捷的写法,是介于隶书与今草之间的一种书体。其特点,宋黄伯思曰:“凡草书分波磔者名章草。”清段玉裁曰:“其各字不连绵者曰章草。”“章草”一名的由来,解释不一,如:史游作《急就章》有此体,故名;因汉章帝所创,故名;汉章帝喜爱杜度草书,诏使其用于章奏,因而得名;因此体损减隶体,存字梗概,结构彰明,故名,等等。历代章草大家有杜度、史游、崔瑗、皇象、索靖、王羲之、王献之、赵孟頫、邓文原、宋克等。

故宫博物院藏《隋人书出师颂卷》是目前存世极少的早期章草墨迹中的珍品之一。2003年,故宫博物院行使优先购买权,以2200万元人民币的价格从中国嘉德春季拍卖会中购得该作,弥补了故宫藏品中隋代法书的不足,也使故宫两晋隋唐之早期法书名迹形成系列。但令人遗憾的是,它的附件元代张达善的题跋一直缺失至今。

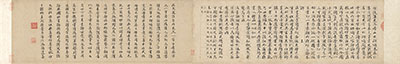

此次,承蒙中国嘉德国际拍卖有限公司、泰康人寿保险股份有限公司创始人、董事长陈东升先生提议,由中国嘉德国际拍卖有限公司与红树白云楼主人陆牧滔先生共同将此件重要文物捐赠故宫博物院。这不仅使故宫博物院补充了一件元代大儒的书法孤品,更为重要的是,它实现了《隋人书出师颂卷》的合璧,对于今后《出师颂》的传承和中国早期书法史研究也很有意义。

故宫博物院历来的文物征集方针是“征集原清宫遗散在外的文物和各艺术门类中的精品”,建院80多年来,馆藏文物在原清宫旧藏的基础上得以不断的充实,既得益于国家的关心和支持,也与海内外各界人士的踊跃捐赠密不可分。自1939年以来,已达760余人次向故宫博物院捐赠了藏品,捐赠的藏品共计3万多件。在这些捐赠品中,不乏国宝级文物,极大地丰富了故宫的文物收藏。为彰显捐赠者的义举,故宫博物院特辟“景仁宫”为捐赠专馆,设置“景仁榜”镌刻捐赠者姓名,举办捐赠展览、出版《捐献大家》等系列图录。如今年,为了纪念孙瀛洲先生诞辰120周年,故宫博物院刚刚举办了“孙瀛洲先生捐献文物精品展”及座谈会。今天我们很高兴地看到,故宫“景仁榜”上又多了“中国嘉德”和“陆牧滔”的名字。

当前,我国文物市场异常繁荣,文物价格频出高价,在这种社会背景下,中国嘉德和陆牧滔先生的慷慨捐赠更属难能可贵。故宫博物院向陈东升先生,向中国嘉德、向陆牧滔先生表示诚挚的谢意和崇高的敬意。对于此件文物,故宫博物院将妥善保管,并适时展出,以充分发挥它应有的学术价值和社会效益。我们也热切地期盼,以此次文物捐赠为示范和带动,能有更多的收藏家关心中国文博事业的发展,故宫“景仁榜”上能够出现更多捐赠者的名字。

背景资料:

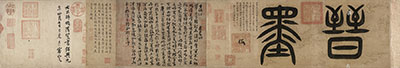

《隋人书出师颂》,纸本,章草书。历史上曾一度传为西晋书法家索靖书,宋代著名书画家、鉴定家米友仁题为隋贤书。历代流传有绪,最后入藏清代内府。乾隆年间刻入《三希堂法帖》,著录于《石渠宝笈续编》。1922年,清朝逊帝溥仪以之赏赐溥杰,由此流出宫外,《出师颂》本幅与元人张达善的题跋割裂,散落民间。当代著名书画鉴定家徐邦达先生的《古书画过眼要录》和启功先生的《论书绝句百首》二书,都对《隋人书出师颂》做过详尽的考证、评价,认定为“隋人书”。2003年,《出师颂》再度出现于中国嘉德春拍中,由故宫博物院购得收藏。

张达善为元朝知名学者,对程朱理学发展具有重要影响。张达善跋《出师颂》发现于1997年,书写内容为对《出师颂》文字、历史背景及作者的考证等。

中国嘉德国际拍卖有限公司古籍善本部总经理拓晓堂先生亲历了这两件重要法书从深藏民间,到回归故宫的全过程。他表示:“此次《隋人书出师颂卷》与张达善题跋合璧,当为重量级收藏盛事。它不仅使故宫博物院增加了一件元代大儒的书法孤品,更为重要意义在于,这使一件重要艺术品结束了正文与题跋的分离状态,又成为完整作品,为日后文物界和学术界的研究提供了便利。”

章草

景仁宫

索靖

索靖(239-303年),字幼安,敦煌(今甘肃敦煌)人,张芝姐之孙,官尚书郎,封安乐亭侯,卒谥“庄“。精章草,承张芝衣钵,其书风险峻坚劲,在保留规范的章草体同时更增遒劲和飘忽之势。前人评其书“遒竦”、“银钩虿尾”、“飘风息举,鸷鸟乍飞”。与卫瓘并称当世,时人称“瓘得伯英之筋,靖得伯英之肉”。

米友仁

米友仁(1074—1153年,一作1086—1165年),南宋书画家。一名尹仁,字元晖,晚号嫩拙老人,祖籍太原,迁襄阳(今属湖北),定居润州(今江苏镇江)。米芾长子,世号“小米”。力学嗜古,善书画,徽宗宣和四年(1122年)应选入掌书学。南渡后,官兵部侍郎、敷文阁直学士。高宗赵构曾命他鉴定法书,书法学其父,颇似。其山水画发展了米芾技法,略有变化,别具面目。用水墨横点,连点成片,构成“烟云变灭,林泉幽壑,生意无穷”的画面,自称“墨戏”,世称“米氏云山“,对后世山水画的发展具有较大影响。

内府

职官名,见《周礼·天官》,执掌贡赋货藏,以供邦国之用。后泛指皇家府库或宫廷。

三希

清乾隆内府曾收藏晋王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》三件晋人书迹,高宗弘历视之为稀世珍宝,贮藏于养心殿西暖阁“温室”,颜曰“三希堂”。

石渠

西汉高祖四年(前200年),萧何在未央宫正殿北(今西安市未央区柯家寨村西)建造国家藏书机构,以收藏入关所得秦之律令、图籍。其下砌石为渠以导水,因称“石渠阁”。宣帝甘露三年(前51年),诏太子太傅萧望之,诸儒韦玄成、施雠、梁丘临、戴圣、刘向等,于阁内讲五经异同,增立博士。至成帝时藏秘书于此。此后,“石渠”便成为皇家收藏图书典籍之所的专称。

三希堂

位于紫禁城西六宫之一养心殿内西暖阁,原为乾隆皇帝的书房,名温室。因内府收藏王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》,乾隆皇帝视为稀世之宝,贮藏于此,并撰《三希堂记》,阐释“三希“之深意,遂易名为三希堂。至今仍保持原貌。

石渠宝笈

清乾隆、嘉庆间宫廷书画著录书,共有三编,初编成书于乾隆十年(1745年),共四十四卷;续编成书于乾隆五十八年(1793年),共四十卷;三编成书于嘉庆二十一年(1816年),共二十八函,一百二十册。书中收录了清朝宫廷所藏五帝御笔、历朝书画、本朝书画以及少量的碑帖和织绣作品近万件。

《三希堂法帖》

清乾隆皇帝将东晋王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》三件珍贵书迹贮藏于养心殿西暖阁,颜曰“三希堂”。乾隆十二年(1747年),乾隆皇帝敕命吏部尚书梁诗正、户部尚书蒋溥等人,将内府所藏历代法书名迹刻石,共三十二卷,称“三希堂法帖”,该帖摹刻精良,卷帙浩繁,堪称清内府所刻丛帖中的翘楚。刻石现藏北海阅古楼。

《石渠宝笈续编》

记录清内府收藏的绘画、书法之著录书。清王杰、董诰、金士松、沈初、彭元瑞、阮元等奉敕纂辑。续编八十八卷,目录三卷。清内府所贮书画自乾隆十年(1745年)十月完成《石渠宝笈》初编,迄乾隆五十六年(1791年)已历40余年,其间收藏更趋宏富。为宝典藏,以免舛伪错失,乾隆帝敕谕王杰等人重加荟辑。是书于乾隆五十六年始辑,迄乾隆五十八年(1793年)成书。体例依初编以书画作品的贮存处所(如乾清宫、养心殿、三希堂、重华宫、御书房等)分辑,以备点查。其叙述书画按照书册、画册、书画合册、书卷、画卷、书画合卷、书轴、画轴、书画合轴九类区分。文字分划段落,标界朱栏,以清眉目。书首列有总目,以便查稽。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫