国际博物馆日源于1977年。当时国际博物馆协会为促进全球博物馆行业的健康发展,吸引全社会公众对博物馆行业的了解、参与和关注,确定每年的5月18日为国际博物馆日,并根据世界博物馆发展的现状,确定每个博物馆日的主题。

故宫博物院举办系列活动迎接2015年“国际博物馆日”

故宫博物院举办系列活动迎接2015年“国际博物馆日”

时间:2015-05-17

2015年5月18日是第39个国际博物馆日,今年的主题为“博物馆致力于社会的可持续发展”。博物馆作为全球可持续发展的文化驱动力之一,公众教育以及展览策划工作,也应当努力以“创建可持续发展、服务社会”为宗旨开展探索和实践。围绕这一主题,故宫博物院于5月17日举办国际博物馆日系列活动,包括“光影百年——故宫老照片特展”开幕、国家大剧院公益演出、“从故宫•向未来”亲子艺术活动等,内容丰富、精彩纷呈。

穿越光影、感受历史——“光影百年——故宫老照片特展”开幕

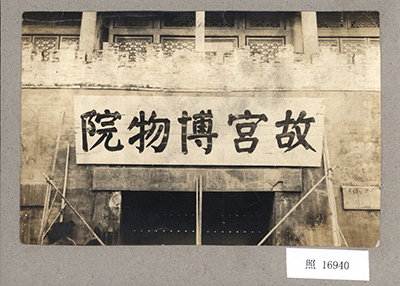

2015年是故宫博物院九十华诞的喜庆之年,5月17日,院庆系列展览之一的“光影百年——故宫老照片特展”在故宫博物院神武门展厅正式开幕,故宫博物院单霁翔院长、中国国家图书馆张志清副馆长为展览致辞,中国国家博物馆图书馆黄燕生馆长,及故宫博物院纪天斌书记、宋纪蓉副院长参加开幕式,娄玮副院长主持。此次展览是中华人民共和国成立后故宫老照片第一次展出,同时也将为第39个“国际博物馆日”活动增添丰富内容。

在清代晚期,西洋摄影技术先是追随着战乱和动荡而进入中国,随之进入宫廷,故宫因此成为老照片的典藏机构之一。目前,故宫博物院藏老照片近两万张、玻璃底片两万余张,既有清宫旧藏,也有民国旧藏。故宫老照片特藏的最大特点在于,除社会上一直热门的“清宫”题材外,还有很多影像涉及百年前的政治、经济、军事、教育、外交、风土、民情……,涵盖了晚清至民国历史的方方面面。

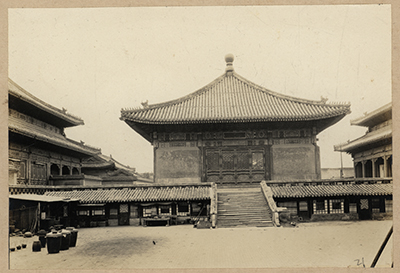

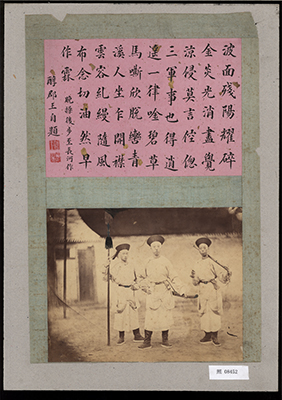

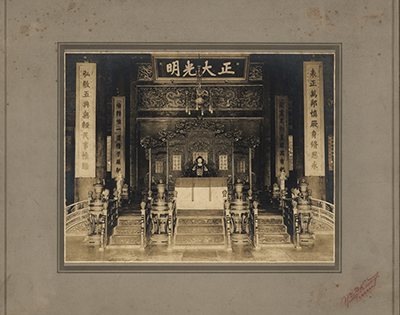

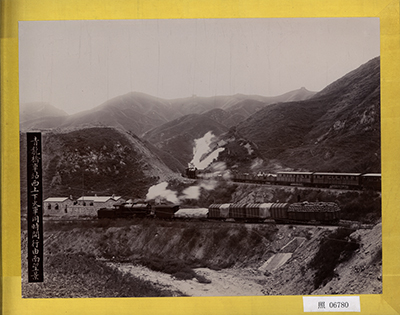

本次展览在有限的展陈空间里,精挑细选出近300件展品,以清末民初新旧交替的一个历史时段作为展览主线,串联起“殿堂余晖”、“群像浮光”、“兴业图强”、“禁宫新生”四个单元,反映从“皇宫”到“博物院”的历史跨越。“殿堂余晖”单元突出静态的“宫”,以反映时代变迁和城市内涵的皇家建筑为主,代表着由盛转衰的清朝统治和行将结束的封建时代;“群像浮光”单元突出动态的“人”,主要展现生活在清宫及环绕于其周围的人物影像;“兴业图强”单元突出变革中的“事物”,以晚清民初实施的强国重策,体现国人自强不息与多方探索和新经济初起的振奋局面;“禁宫新生”单元突出新兴的“院”,以故宫建院初期历史沿革的照片,再现了九十年前那段筚路蓝缕的历史,见证了故宫博物院的“昨天”。

此次展览作为中华人民共和国成立后故宫博物院首个老照片特展,“看点”很多,在此略举十个方面:一、首次展出老照片原件,众多近代史上赫赫有名的影像以最原始形态呈现在观众面前;二、影像时间跨度相对集中,覆盖了中国照片的数量从较少到骤然增加的不同发展时期;三、影像题材家国兼顾,多类并举,涉及建筑、人物、器物、工业、军务、交通、教育、院史场景等,多方面展现世纪之交、时代交替和社会变革;四、影像形式多样,肖像照、生活照、团体照兼有,散片之外不乏组照、套照、系列照,历史信息相对系统;五、部分故宫博物院仅存的孤品首次发布,如为清宫重要人物和家族的特制之作,具有很高的文物和史料价值;六、部分影像内容罕见,如业已不存的建筑,某些历史名人难得的影像和家族群像,部分晚清至民国初年改革振兴的图景和早期院史照片等等,具有很高的文献和学术价值;七、影像四周和背面的片言只语等文字信息尽量呈现,有助于今人了解相关背景和内容;八、不同摄影风格的作品兼采,包括中外摄影师、部分照相馆以及“古物陈列所”和故宫建院初期拍摄的照片等;九、兼顾近代中国摄影的历史发展,展品包括黑白与彩色照片,早期的蛋白纸质、银盐纸质及玻璃底片,还有各类相册、相框等;十、展陈形式多样,如配制《清末皇室人物谱系图》等有助于观众理解的图表,在观众登临神武门城楼的漫坡阶道旁点缀有老照片内容的道旗,还设置了数个紫禁城景观的今昔“穿越照”等,可使观众获得独特的文化体验。

虽然展陈的老照片有限,但影像画面“凝固”的历史瞬间,原汁原味的历史场景,可使观众得到真实、直观的历史感,还可见证百年前的建筑沿革、人事变幻,王朝更替和社会变迁,在“院庆”之年推出,更有“鉴往知来”的深远意义,因而弥足珍贵。观众可以在欣赏、感怀与思考中,领略老照片作为特藏文献的独特艺术形式和魅力。

本展览不单独售票,凭故宫博物院门票免费参观,展期两个月,至7月16日结束。因部分展出文物的特殊性,其中的32件(册)珍贵实物限期展出一个月,望观众予以理解。

文化交融、视听享受——国家大剧院五月音乐节公益演出

上午10:30,国家大剧院五月音乐节公益演出活动在故宫博物院珍宝馆宁寿门前举行,成立于1960年的中央民族乐团现场演出《天山诗画》(扬琴独奏)、《葡萄熟了》(二胡独奏)、《阳光路上》(男生独唱)、《踏歌起舞》(女声独唱)等八个精彩节目,为观众带来了一次民族音乐绝妙的视听体验。国家大剧院李志祥副院长,及故宫博物院院领导等出席。

国家大剧院五月音乐节公益演出活动自2012年起已在故宫博物院成功举办了三届,三年来,每逢国际博物馆日,都有美妙的音乐在古老的紫禁城奏响,为观众们带来独特的视听体验。博物馆氛围与表演艺术、历史文化环境和精湛的技艺巧妙融合,引起了公众极大关注和强烈反响。

艺术创作、亲子互动——“从故宫•向未来”亲子艺术活动

从2012年至2014年,故宫博物院连续三年在国际博物馆日推出了不同主题的亲子艺术活动,今年的活动以“从故宫•向未来”为主题,选取故宫最具代表性且易于儿童理解的建筑、场景、藏品等的图片,将参加活动的儿童按年龄分为2-4岁、5-7岁、8-12岁三组,根据每个年龄段儿童的特点,以宫廷官帽、头饰DIY,创意涂色等不同形式的艺术活动引导和鼓励他们学习历史知识、进行思考创作,以适合自己的方式制作出具有独特创意的艺术作品,从而实现儿童与博物馆的深入互动、知识普及、文化交流。

该活动在故宫博物院陶瓷馆文华殿区域举办,参加活动的儿童分为三组进行不同主题的艺术创作,活动现场气氛欢乐,大家深入互动、集体协作,反响强烈。故宫博物院院长单霁翔,副院长宋纪蓉等也来到活动现场,观摩活动成果、与儿童互动,并为孩子们颁发活动纪念证书。全天共举办两场,有近400名儿童及家长参与此次活动。

穿越光影、感受历史——“光影百年——故宫老照片特展”开幕

2015年是故宫博物院九十华诞的喜庆之年,5月17日,院庆系列展览之一的“光影百年——故宫老照片特展”在故宫博物院神武门展厅正式开幕,故宫博物院单霁翔院长、中国国家图书馆张志清副馆长为展览致辞,中国国家博物馆图书馆黄燕生馆长,及故宫博物院纪天斌书记、宋纪蓉副院长参加开幕式,娄玮副院长主持。此次展览是中华人民共和国成立后故宫老照片第一次展出,同时也将为第39个“国际博物馆日”活动增添丰富内容。

在清代晚期,西洋摄影技术先是追随着战乱和动荡而进入中国,随之进入宫廷,故宫因此成为老照片的典藏机构之一。目前,故宫博物院藏老照片近两万张、玻璃底片两万余张,既有清宫旧藏,也有民国旧藏。故宫老照片特藏的最大特点在于,除社会上一直热门的“清宫”题材外,还有很多影像涉及百年前的政治、经济、军事、教育、外交、风土、民情……,涵盖了晚清至民国历史的方方面面。

本次展览在有限的展陈空间里,精挑细选出近300件展品,以清末民初新旧交替的一个历史时段作为展览主线,串联起“殿堂余晖”、“群像浮光”、“兴业图强”、“禁宫新生”四个单元,反映从“皇宫”到“博物院”的历史跨越。“殿堂余晖”单元突出静态的“宫”,以反映时代变迁和城市内涵的皇家建筑为主,代表着由盛转衰的清朝统治和行将结束的封建时代;“群像浮光”单元突出动态的“人”,主要展现生活在清宫及环绕于其周围的人物影像;“兴业图强”单元突出变革中的“事物”,以晚清民初实施的强国重策,体现国人自强不息与多方探索和新经济初起的振奋局面;“禁宫新生”单元突出新兴的“院”,以故宫建院初期历史沿革的照片,再现了九十年前那段筚路蓝缕的历史,见证了故宫博物院的“昨天”。

此次展览作为中华人民共和国成立后故宫博物院首个老照片特展,“看点”很多,在此略举十个方面:一、首次展出老照片原件,众多近代史上赫赫有名的影像以最原始形态呈现在观众面前;二、影像时间跨度相对集中,覆盖了中国照片的数量从较少到骤然增加的不同发展时期;三、影像题材家国兼顾,多类并举,涉及建筑、人物、器物、工业、军务、交通、教育、院史场景等,多方面展现世纪之交、时代交替和社会变革;四、影像形式多样,肖像照、生活照、团体照兼有,散片之外不乏组照、套照、系列照,历史信息相对系统;五、部分故宫博物院仅存的孤品首次发布,如为清宫重要人物和家族的特制之作,具有很高的文物和史料价值;六、部分影像内容罕见,如业已不存的建筑,某些历史名人难得的影像和家族群像,部分晚清至民国初年改革振兴的图景和早期院史照片等等,具有很高的文献和学术价值;七、影像四周和背面的片言只语等文字信息尽量呈现,有助于今人了解相关背景和内容;八、不同摄影风格的作品兼采,包括中外摄影师、部分照相馆以及“古物陈列所”和故宫建院初期拍摄的照片等;九、兼顾近代中国摄影的历史发展,展品包括黑白与彩色照片,早期的蛋白纸质、银盐纸质及玻璃底片,还有各类相册、相框等;十、展陈形式多样,如配制《清末皇室人物谱系图》等有助于观众理解的图表,在观众登临神武门城楼的漫坡阶道旁点缀有老照片内容的道旗,还设置了数个紫禁城景观的今昔“穿越照”等,可使观众获得独特的文化体验。

虽然展陈的老照片有限,但影像画面“凝固”的历史瞬间,原汁原味的历史场景,可使观众得到真实、直观的历史感,还可见证百年前的建筑沿革、人事变幻,王朝更替和社会变迁,在“院庆”之年推出,更有“鉴往知来”的深远意义,因而弥足珍贵。观众可以在欣赏、感怀与思考中,领略老照片作为特藏文献的独特艺术形式和魅力。

本展览不单独售票,凭故宫博物院门票免费参观,展期两个月,至7月16日结束。因部分展出文物的特殊性,其中的32件(册)珍贵实物限期展出一个月,望观众予以理解。

文化交融、视听享受——国家大剧院五月音乐节公益演出

上午10:30,国家大剧院五月音乐节公益演出活动在故宫博物院珍宝馆宁寿门前举行,成立于1960年的中央民族乐团现场演出《天山诗画》(扬琴独奏)、《葡萄熟了》(二胡独奏)、《阳光路上》(男生独唱)、《踏歌起舞》(女声独唱)等八个精彩节目,为观众带来了一次民族音乐绝妙的视听体验。国家大剧院李志祥副院长,及故宫博物院院领导等出席。

国家大剧院五月音乐节公益演出活动自2012年起已在故宫博物院成功举办了三届,三年来,每逢国际博物馆日,都有美妙的音乐在古老的紫禁城奏响,为观众们带来独特的视听体验。博物馆氛围与表演艺术、历史文化环境和精湛的技艺巧妙融合,引起了公众极大关注和强烈反响。

艺术创作、亲子互动——“从故宫•向未来”亲子艺术活动

从2012年至2014年,故宫博物院连续三年在国际博物馆日推出了不同主题的亲子艺术活动,今年的活动以“从故宫•向未来”为主题,选取故宫最具代表性且易于儿童理解的建筑、场景、藏品等的图片,将参加活动的儿童按年龄分为2-4岁、5-7岁、8-12岁三组,根据每个年龄段儿童的特点,以宫廷官帽、头饰DIY,创意涂色等不同形式的艺术活动引导和鼓励他们学习历史知识、进行思考创作,以适合自己的方式制作出具有独特创意的艺术作品,从而实现儿童与博物馆的深入互动、知识普及、文化交流。

该活动在故宫博物院陶瓷馆文华殿区域举办,参加活动的儿童分为三组进行不同主题的艺术创作,活动现场气氛欢乐,大家深入互动、集体协作,反响强烈。故宫博物院院长单霁翔,副院长宋纪蓉等也来到活动现场,观摩活动成果、与儿童互动,并为孩子们颁发活动纪念证书。全天共举办两场,有近400名儿童及家长参与此次活动。

国际博物馆日

神武门

沿革

“沿”,沿袭;“革”,变革,指事物发展变革的历程。志书中常以“沿革”作为门目,记述一地行政设置的发展变革,常与建置、城池、公署等目并列。其编写方法有两种:一按时间依次载述;二为表格形式,以年代为经,以事实为纬,称为沿革表,可省冗文,且能一目了然。

古物陈列所

1914年2月4日成立,所址设在紫禁城外朝部分,治格任所长。此前,当时的内务部与逊清皇室将盛京(沈阳)故宫、热河(承德)离宫两处所藏宝器二十余万件运至紫禁城,交由古物陈列所保管。对外开放后,所内举办了大量展览,进行了有益的尝试;1915年,在已毁的咸安宫的基础上,建设了近代第一座专门用于文物保藏的大型库房--宝蕴楼。抗战时,其随故宫迁运文物。1948年,正式并入故宫博物院。古物陈列所作为近代第一座国立博物馆,其成立与开放具有重大意义。

踏歌

是中国南方乡间一种非常古老的习俗。村民们辛苦耕耘一年,终于迎来了丰收,于是全村的男女老幼踏着节拍,边歌边舞,欢庆收获并感谢大自然的恩赐,就如过年节一样快乐热闹。

珍宝馆

宁寿门

文华殿

文华殿在太和殿之左,协和门之外,明嘉靖朝以前为皇帝之便殿,以后用为皇帝讲经筵之所。清袭明制。明中期,这里是皇太子摄政之地。明光宗崩,大臣刘一燝、杨涟等将皇太子从乾清宫扶至文华殿,遵其前制故。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫