冯桂芬(1809-1874年),字林一,号景亭,江苏吴县人。曾习数学和天文学,又致力于经世之学,以擅骈体文知名。道光二十年(1840年)一甲二名进士。授翰林院编修,充广西乡试主考。咸丰时期,曾在家乡组织团练对抗太平军。后入淮军幕府,协助李鸿章创办上海同文馆,提出很多改革建议。其著作丰富,除本书外,尚有《说文解字段注考证》、《弧矢算术》、《细草图解》、《西算新法直解》、《显志堂诗文集》等。《清史稿·文苑传》有传。

《校邠庐抗议》书面

《校邠庐抗议》书面  《校邠庐抗议》曾文正公覆冯宫允书

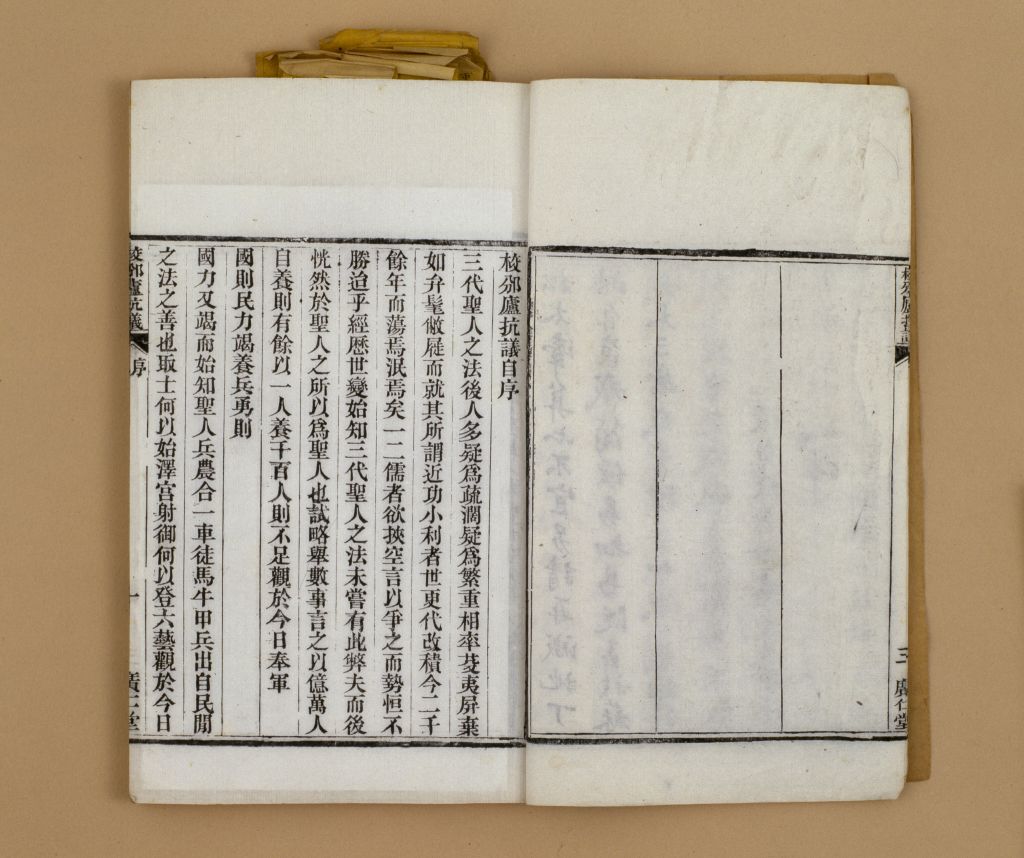

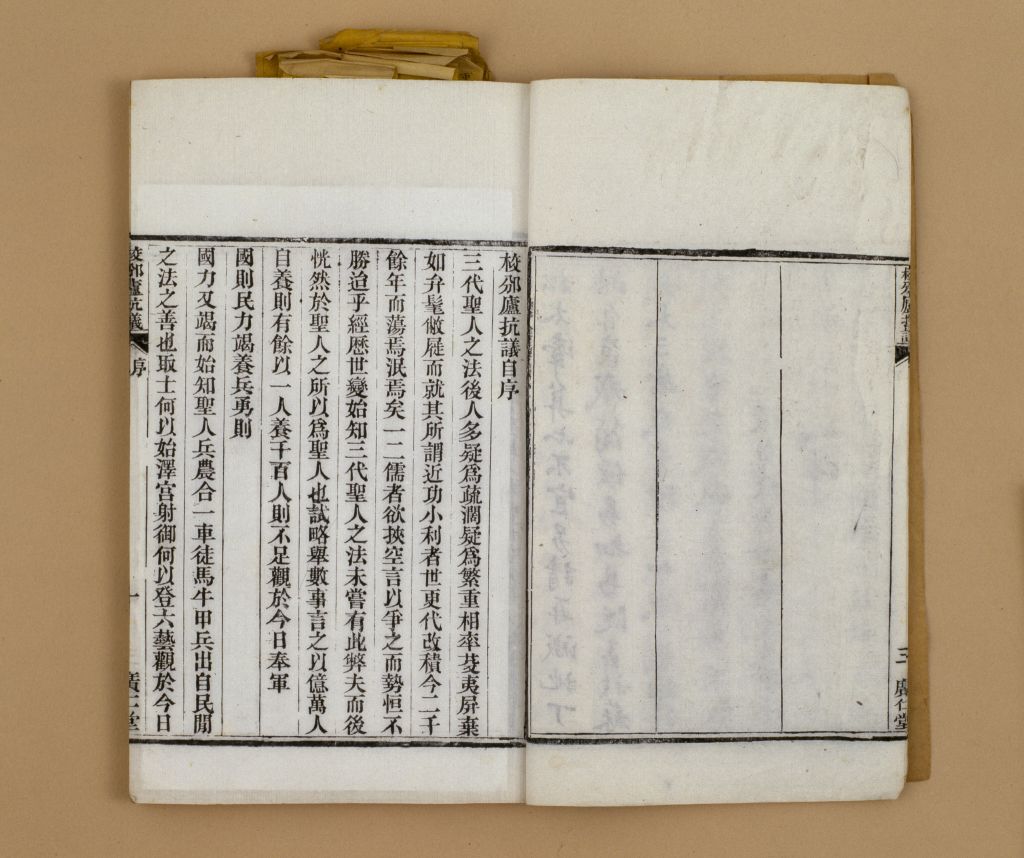

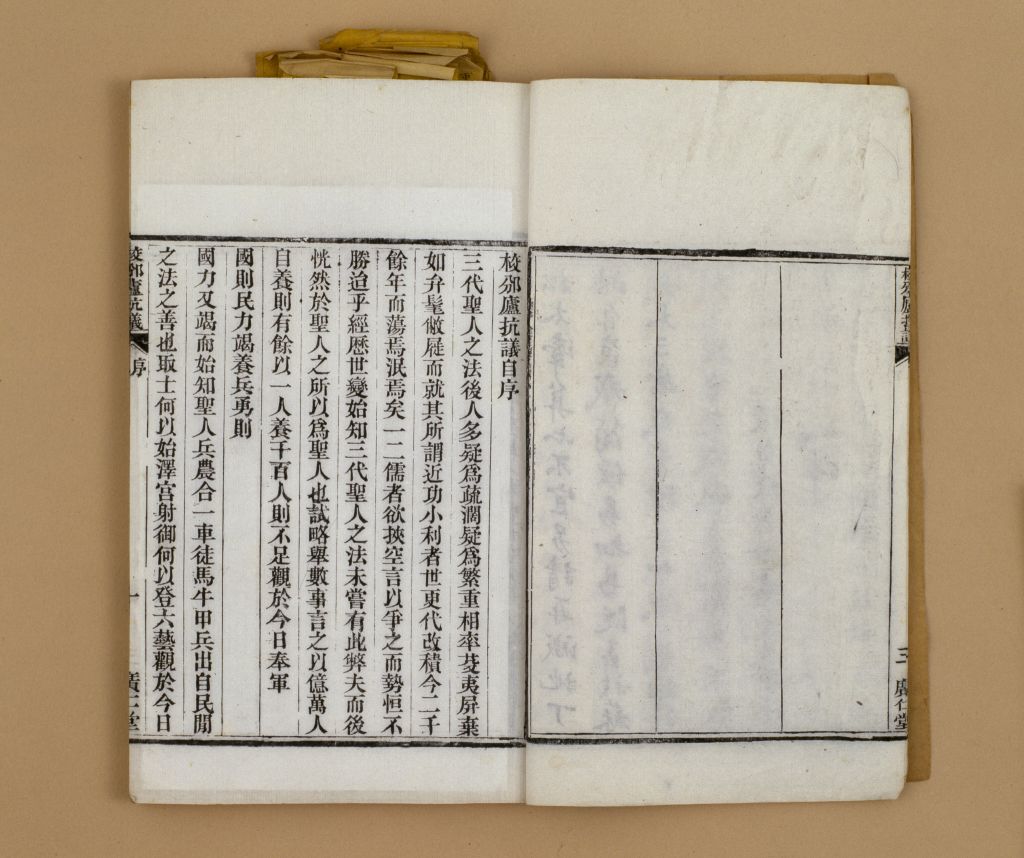

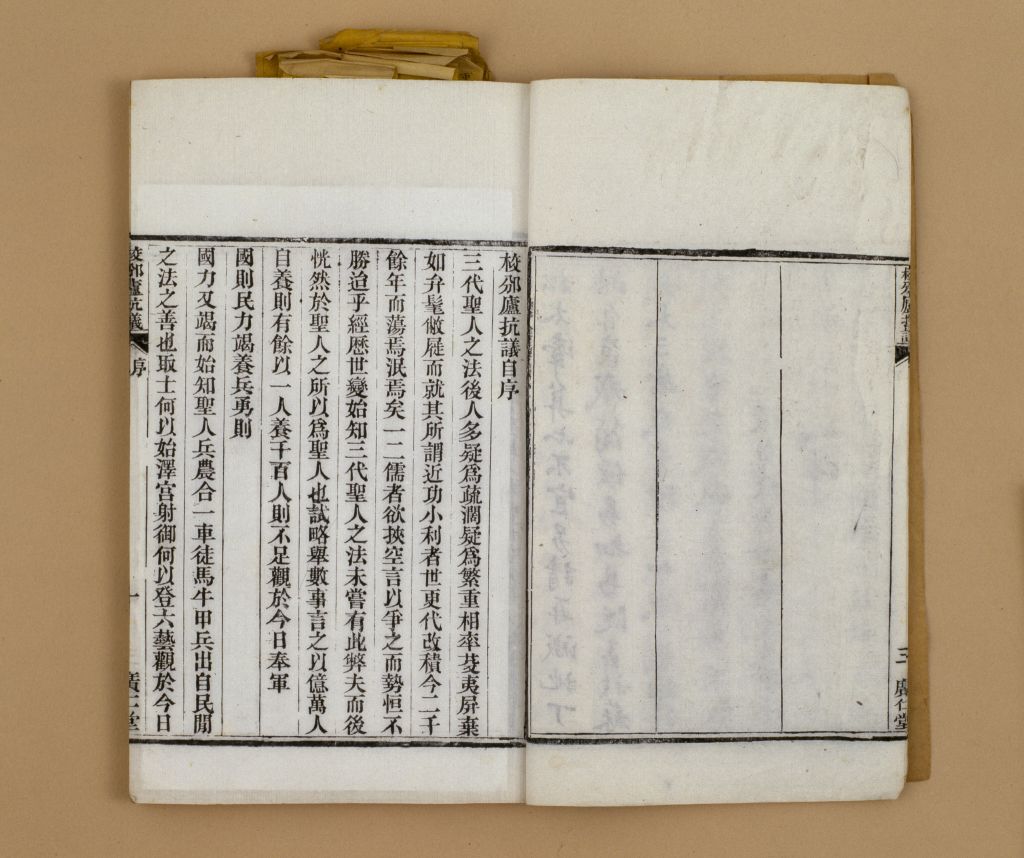

《校邠庐抗议》曾文正公覆冯宫允书  《校邠庐抗议》自序

《校邠庐抗议》自序  《校邠庐抗议》序1

《校邠庐抗议》序1  《校邠庐抗议》序2

《校邠庐抗议》序2  《校邠庐抗议》目录1

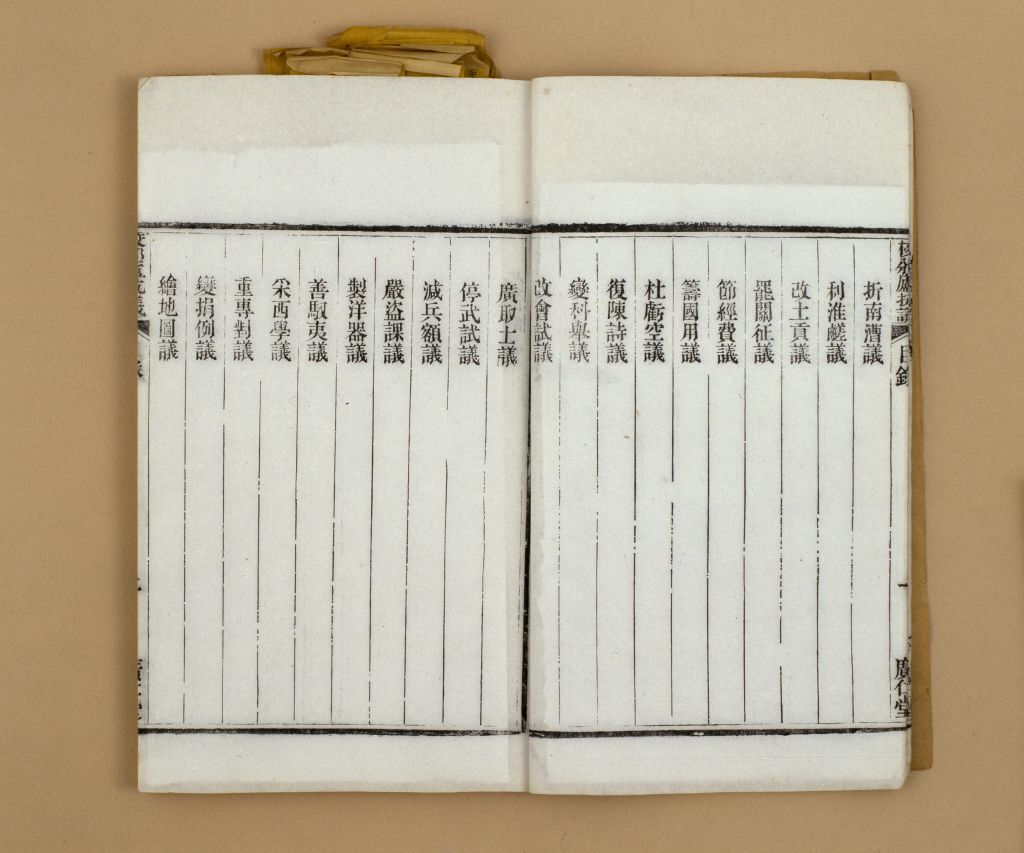

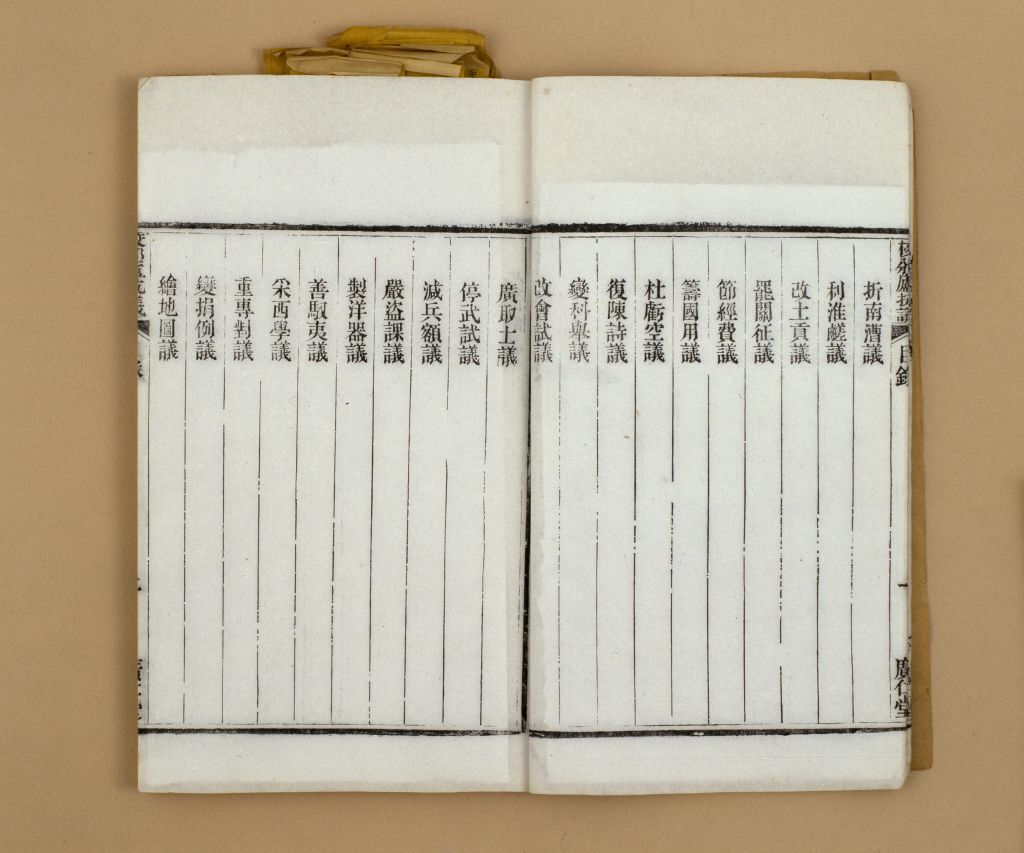

《校邠庐抗议》目录1  《校邠庐抗议》目录2

《校邠庐抗议》目录2  《校邠庐抗议》目录3

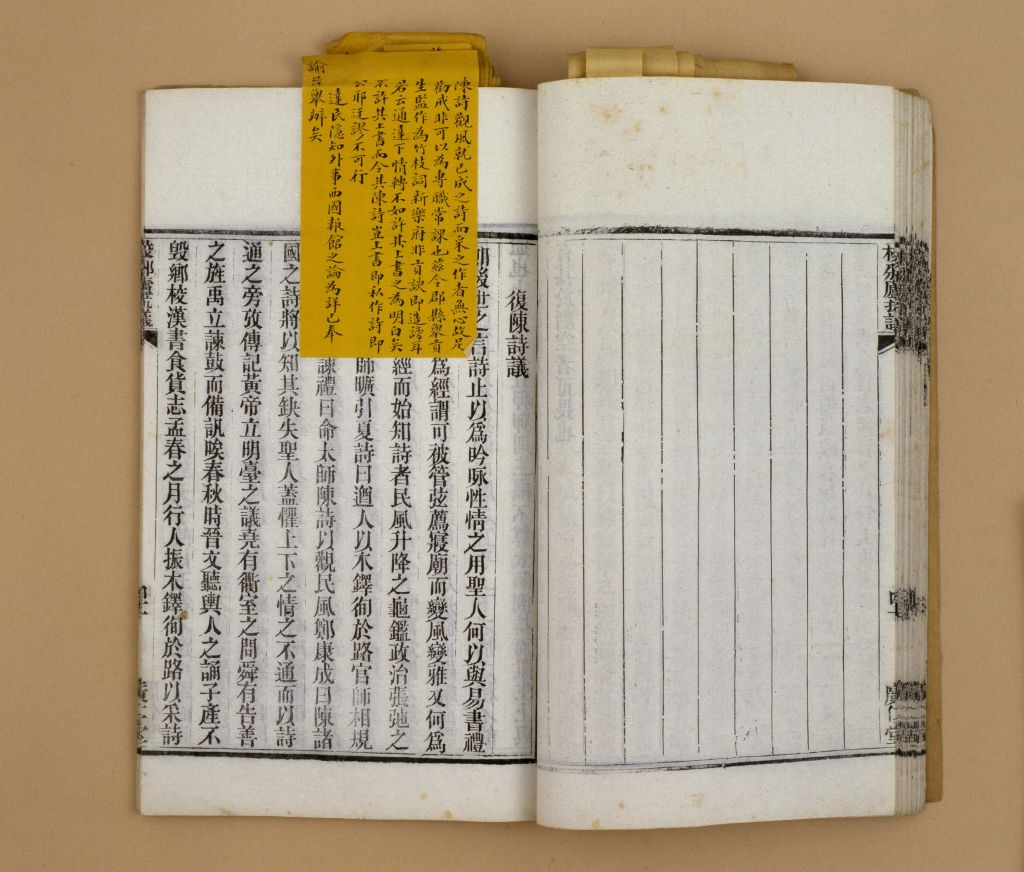

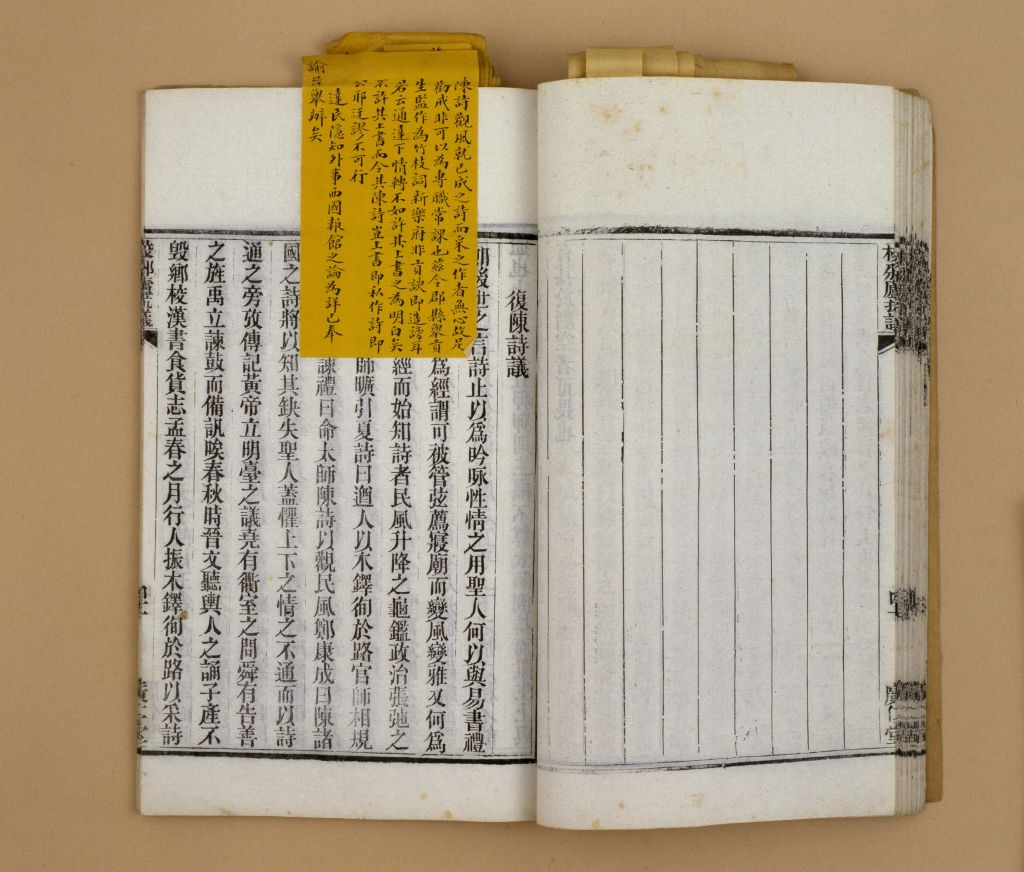

《校邠庐抗议》目录3  《校邠庐抗议》复陈诗议

《校邠庐抗议》复陈诗议  《校邠庐抗议》节经费议

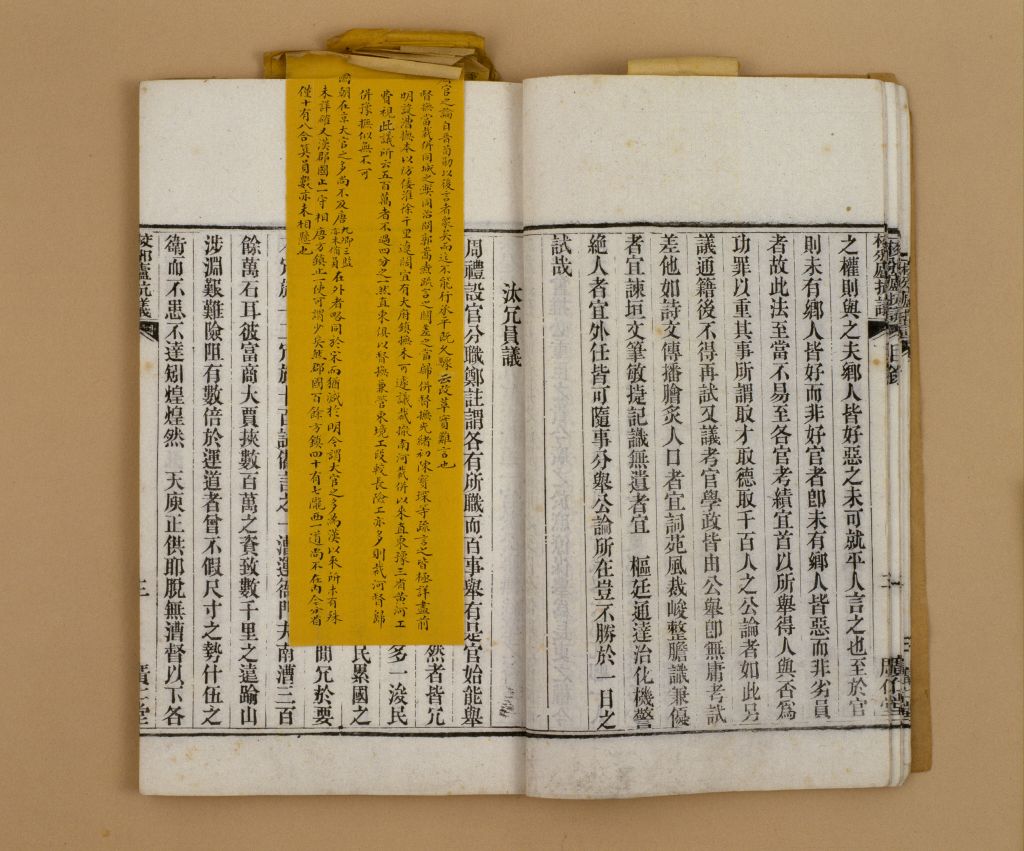

《校邠庐抗议》节经费议  《校邠庐抗议》省则例议

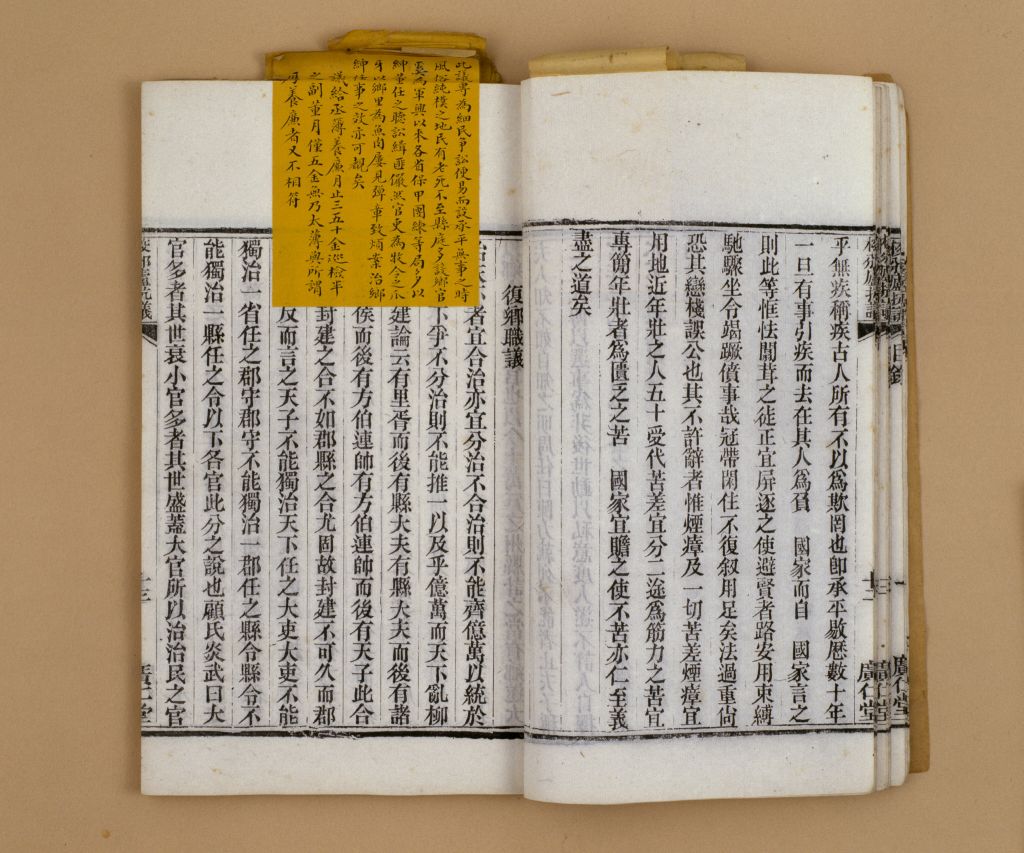

《校邠庐抗议》省则例议  《校邠庐抗议》复乡职议

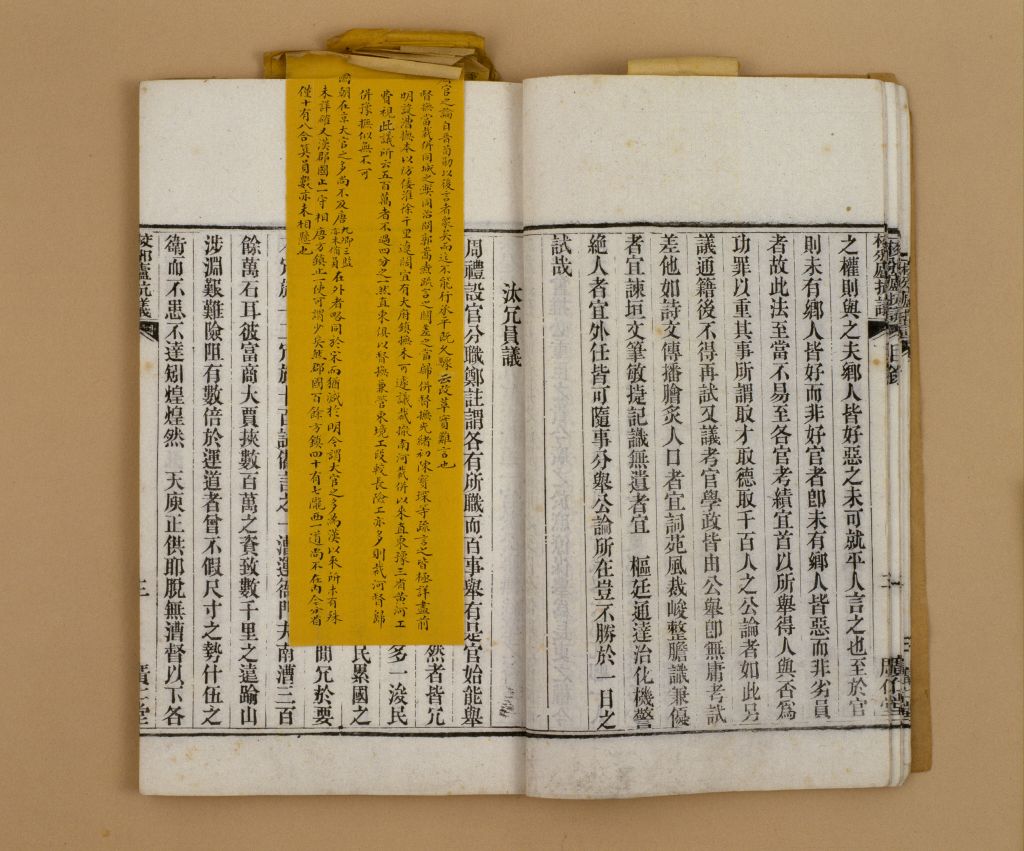

《校邠庐抗议》复乡职议  《校邠庐抗议》汰冗员议

《校邠庐抗议》汰冗员议

【《校邠庐抗议》】

刻11251-11252

文物号即馆藏文物的登记号,是每件文物唯一标识,不会重复使用。文物名称是编目人员根据文物特征进行的定名,在展示利用时,可能会根据最新研究成果或便于观众理解的角度进行适当调整,与《藏品总登记账》上的名称和类别有所不同。

大

中

小

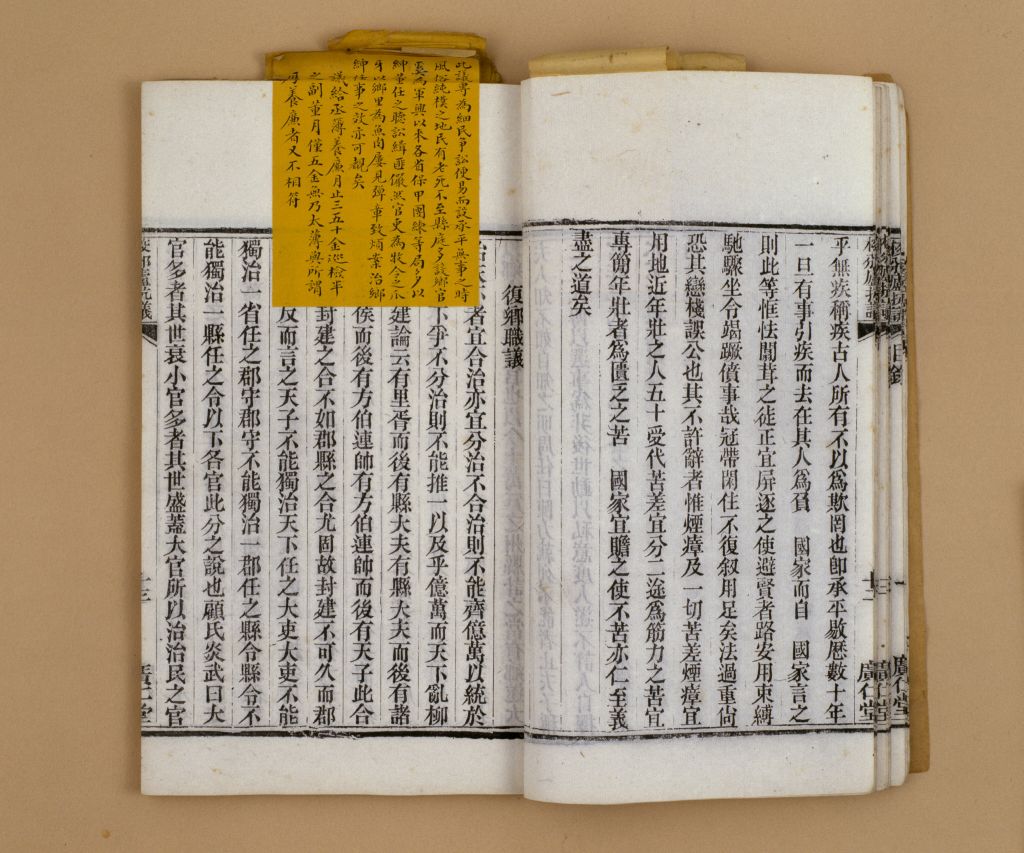

《校邠庐抗议》,不分卷,清“吴县冯桂芬林一著”。卷端题李鸿章签注。清光绪十一年(1885年)广仁堂刻本。半页10行,行23字,小字双行,字数相同。白口,单黑鱼尾,四周双栏。板框17.5cm×13cm。版心下刻“广仁堂”3字。凡2册。

书前为《曾文正公覆冯宫允书》,次为咸丰十一年(1861年)冬十月作者撰《校邠庐抗议自序》。封皮右下部署“李鸿章谨签”字样。

《校邠庐抗议》是一部政论集,也是近代思想家冯桂芬的代表作。“校邠庐”是作者居住处,“抗议”二字语出《后汉书·赵壹传》,即位卑言高之意。作者针对清咸丰朝以后的社会大变动,以及当时科技水平落后于西方国家的状况,向当权者提出了一系列改革方案。此书共收政论47篇,大部分作于亡命上海期间,少数为旧作。

上册各议为:公黜陟、汰冗员、免迴避、厚养廉、许自陈、复乡职、省则例、易吏胥、折南漕、利淮鹾、改土供、罢关征、节经费、筹国用、杜亏空、复陈诗、变科举、改会试、广取士、停武试、减兵额、严盗课、制洋器,共23篇。各篇之首皆粘一黄色签条,上有李鸿章批注,多则二三百字,少则五六字。

下册各议为:善驭夷、采西学、重专对、变捐例、绘地图、兴水利、均赋税、稽旱潦、改河道、重酒酤、收贫民、劝树桑、壹权量、稽户口、崇节俭、复宗法、重儒官、裁屯田、寓兵于工、通道大江运米运盐、恳荒、上海设立同文馆、用钱不废银、以工巧为幣,共24篇,均无签注。

全书内容涉及政治、军事、文化、生产、经济等个领域,指出了向西方学习的时代方向,集中体现了作者的开放思想。其中采西学、制洋器、改科举等多项建议被洋务派所采纳,进而成为洋务政策。其处理中西学关系的原则“以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术”被概括为“中学为本,西学为用”,成为变法图强的理论根据,对清末政治、经济演变的影响甚大。

此书先由作者自刊,因洋务派势力尚未形成,反响不大。至同治、光绪年间,才被奉为改良思想的先声而大加翻刻。此本翻刻水平平庸,但因有当时政府要人的签注,价值非同一般。

同一版本的其他人士签注本,故宫博物院尚藏有10种:宗人府府丞葛宝华、宗人府副理事官恩斝、宗人府主事宗室继仁、候补主事松溥,以及未署职官者载武、荣光、陈懋鼎等人的签注本。多位清代官员同时分别为一书签注,反映了统治阶层对此书的重视。

书前为《曾文正公覆冯宫允书》,次为咸丰十一年(1861年)冬十月作者撰《校邠庐抗议自序》。封皮右下部署“李鸿章谨签”字样。

《校邠庐抗议》是一部政论集,也是近代思想家冯桂芬的代表作。“校邠庐”是作者居住处,“抗议”二字语出《后汉书·赵壹传》,即位卑言高之意。作者针对清咸丰朝以后的社会大变动,以及当时科技水平落后于西方国家的状况,向当权者提出了一系列改革方案。此书共收政论47篇,大部分作于亡命上海期间,少数为旧作。

上册各议为:公黜陟、汰冗员、免迴避、厚养廉、许自陈、复乡职、省则例、易吏胥、折南漕、利淮鹾、改土供、罢关征、节经费、筹国用、杜亏空、复陈诗、变科举、改会试、广取士、停武试、减兵额、严盗课、制洋器,共23篇。各篇之首皆粘一黄色签条,上有李鸿章批注,多则二三百字,少则五六字。

下册各议为:善驭夷、采西学、重专对、变捐例、绘地图、兴水利、均赋税、稽旱潦、改河道、重酒酤、收贫民、劝树桑、壹权量、稽户口、崇节俭、复宗法、重儒官、裁屯田、寓兵于工、通道大江运米运盐、恳荒、上海设立同文馆、用钱不废银、以工巧为幣,共24篇,均无签注。

全书内容涉及政治、军事、文化、生产、经济等个领域,指出了向西方学习的时代方向,集中体现了作者的开放思想。其中采西学、制洋器、改科举等多项建议被洋务派所采纳,进而成为洋务政策。其处理中西学关系的原则“以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术”被概括为“中学为本,西学为用”,成为变法图强的理论根据,对清末政治、经济演变的影响甚大。

此书先由作者自刊,因洋务派势力尚未形成,反响不大。至同治、光绪年间,才被奉为改良思想的先声而大加翻刻。此本翻刻水平平庸,但因有当时政府要人的签注,价值非同一般。

同一版本的其他人士签注本,故宫博物院尚藏有10种:宗人府府丞葛宝华、宗人府副理事官恩斝、宗人府主事宗室继仁、候补主事松溥,以及未署职官者载武、荣光、陈懋鼎等人的签注本。多位清代官员同时分别为一书签注,反映了统治阶层对此书的重视。

撰稿人:朱赛虹

冯桂芬

白口

我国古代雕版印刷的书,只在纸的正面印刷,中间有一空行,在此对折而成一张书叶,书叶中缝称为书口,亦可称版口或版心。其作用,一是用于对折书页,二是格内经常刻有书名、卷次、页码、字数、刻工姓名和出版处。在书口近上下两端处印有】形符号,称为鱼尾,上鱼尾上面的空格和下鱼尾下面的空格叫象鼻,以其形状相似而得名。象鼻中空的,即称为白口,是古代印书的一种版式。

鱼尾

线装书的书口款式之一。其标志为书口中缝刻的鱼尾形符号“【”,常刻在书口上节或下节的四分之一处,体黑者称“黑鱼尾”, 体白者称“白鱼尾”。同页上下节有两个鱼尾的称“双鱼尾”,只在书口上边刻一个的称“单鱼尾”。

会试

科举考试方式之一,因士子会集京师参加考试,故名。又因在春季由礼部主持,亦称“春闱”、“礼闱”。相当于唐、宋时期的省试。会试之称始于金。明代每三年举行一次,定于辰、戌、丑、未年的二月分三场进行。清初沿明制。乾隆十年(1745年)改考期为三月。主考官称总裁,同考官18人。录取人数不定,钦定录取名额。录取者称贡士,第一名称会元。随后参加殿试。

签条

题画标签,贴于包首靠近天杆处,用以题记书画家姓名、书画名称以及书画的年代等。其材料一般采用仿古色洒金宣或自染仿古宣,签条一般长度为由天杆边到上数第二个铜鼻处,宽度为长度的十分之一左右,也可按惊燕的宽度为准。将配好的签条贴在包首的上首,沿天杆离边约0.2cm处粘实。

户口

旧志篇目名。户口是住户、家庭和人口的总称。方志类书中多设此篇目,或标作“户籍”、“户口簿”,用以记载区域境内居民的户数和人口总数。有的除记载户口、人丁总数外,还旁及历代人口增减、丧乱流失、迁徙招抚、封邑户属、人丁征银等。新修方志中,户口纳入“人口”一目记述。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫