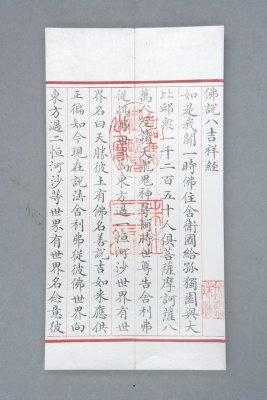

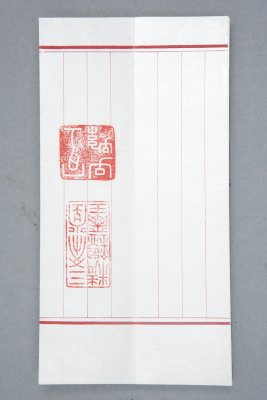

该本为素蜡笺纸,墨笔楷书,锦面,漆匣描金(描金一般放在漆匣前,再加上色彩和纹饰就更规范了),前有佛像后有韦驮像。钤有“秘殿珠林”、“珠林三编”、“嘉庆御览之宝”、“嘉庆鉴赏”、“三希堂精鉴玺”、“宜子孙”诸玺印。署“臣赵秉冲敬书”,钤“臣”、“秉冲”印。

《佛说八吉祥经》乃佛教经典,内容述说东方八佛之名号(即“八吉祥”),以及持诵此诸佛名号和此经之功德利益。

是经本旧藏乾清宫。

僧伽

佛教中僧伽有两种意思,其一为僧团,一般需要4人以上,普通称比丘、比丘尼、沙弥、沙弥尼为四僧伽;其二为僧人名,也称泗洲和尚或泗洲圣僧,他俗姓何,为中亚何国人,公元661年左右来到中国,在临淮(今安徽泗县)建普光王寺,后受唐中宗礼遇,延请至长安,终于荐福寺,归葬临淮。宋朝以降,有关僧伽的神异事迹盛行于世,僧伽崇拜逐渐成为民间的重要信仰之一。

八吉祥

八吉祥,即法轮、海螺、宝伞、天盖、莲花、宝瓶(罐)、鲤鱼、盘长八种吉祥物。

经折装

图书从卷轴装演变到册页形式的一种过渡性装帧。其特点是把长幅卷子一正一反折叠成长方形书本形式,前后粘以封面。佛家经典多用此式。隋、唐以后,佛教大盛,翻译了很多经卷。佛徒诵读时舒卷不便,乃改为折叠成册的形式。凡经折装的书本也称“折本”。因奏折也用这种形式,故后来又有“折子本”的叫法。

版框

也称“框廓”、“边栏”。指古书书页四周的界线,主要形式为线栏。四周单线者称“四周单边”,四周双线者称“四周双边”,上下单线而左右双线者称“左右双边”。为求形式美观,亦有以图案花样组成的版框,称为“花边”。

描金

瓷器装饰手法之一。其工艺是以毛笔蘸调和好的金粉,在烧好的瓷器上描绘图案花纹,然后入炉经低温烘烧而成。描金创烧于北宋定窑,南宋人周密《志雅堂杂钞》记载:“金花定碗用大蒜汁调金描绘,然后再入窑烧,永不复脱。”用大蒜汁调和金粉是利用其天然的粘性。明清的景德镇御窑厂亦常用描金装饰颜色釉瓷器,如著名的宣德鲜红釉描金器、弘治黄釉描金器、乾隆窑变釉描金器等。

韦驮

梵文Skanda(塞建陀)音译的讹略,亦称韦天将军。佛教护法天神。传说为四天王中南方增长天王的八将之一,居四天王三十二将之首。自唐初道宣记载其事迹以来,其塑像被安置于寺院中,一般穿古武将服,执金刚杵,立于天王殿弥勒像之后,面对大雄宝殿内的释迦牟尼像。

蜡笺纸

蜡笺纸属于蜡质涂布纸,纸张涂蜡后表面光滑,增加了抗水性,并有防虫蛀的作用。 这种技术在隋唐时期已有很大发展,敦煌石室写经纸中的“硬黄纸”就是在黄色纸上涂布一层黄蜡。唐宋时还有在本色纸上涂以白蜡者,称“硬白”或“白经笺”,如故宫博物院藏唐写本《刊误缪补切韵卷》,纸两面均加蜡并书写,即硬白纸的标本。这种技术于1866年出现在欧洲,晚于我国一千多年。

三希

清乾隆内府曾收藏晋王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》三件晋人书迹,高宗弘历视之为稀世珍宝,贮藏于养心殿西暖阁“温室”,颜曰“三希堂”。

三希堂

位于紫禁城西六宫之一养心殿内西暖阁,原为乾隆皇帝的书房,名温室。因内府收藏王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》,乾隆皇帝视为稀世之宝,贮藏于此,并撰《三希堂记》,阐释“三希“之深意,遂易名为三希堂。至今仍保持原貌。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫