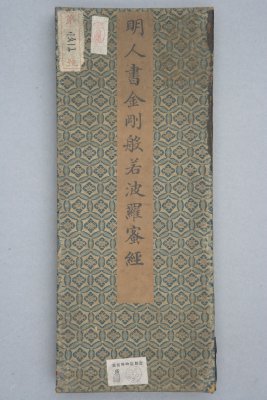

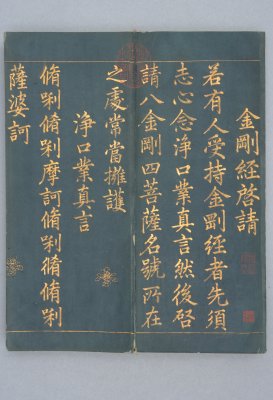

该本为瓷青地,蜡笺纸,泥金楷书,卷末有牌记 “永乐十年十二月吉日谨书”、韦驮像,钤“秘殿珠林”等乾隆帝5玺。

该经相关内容见《金刚般若波罗蜜经》(清康熙五十四年玄烨写本)。

是经本旧藏宝蕴楼。

经折装

图书从卷轴装演变到册页形式的一种过渡性装帧。其特点是把长幅卷子一正一反折叠成长方形书本形式,前后粘以封面。佛家经典多用此式。隋、唐以后,佛教大盛,翻译了很多经卷。佛徒诵读时舒卷不便,乃改为折叠成册的形式。凡经折装的书本也称“折本”。因奏折也用这种形式,故后来又有“折子本”的叫法。

版框

也称“框廓”、“边栏”。指古书书页四周的界线,主要形式为线栏。四周单线者称“四周单边”,四周双线者称“四周双边”,上下单线而左右双线者称“左右双边”。为求形式美观,亦有以图案花样组成的版框,称为“花边”。

泥金

一种用金箔和胶水制成的金色颜料,用于书画、髹漆等方面。

牌记

宋版书中印有刻书者堂号、主人姓名、刊刻时间等字样,四周围以墨框者称为牌记,亦称墨围、木记或书牌。多为长方形,还有钟形、鼎形、碑形、亚字形、葫芦等形状。一般置于封面页的后半页,也有置于序末、目录末、某卷末或书末的。元、明刻书多仿效之。此外,明、清盛行在书前内封镌三行宽竖格刻印著者姓名、书名、刻书者堂号、刊刻年月等字样,类似现代书籍的版权页。有人将以上种种统称为牌记或书牌。

韦驮

梵文Skanda(塞建陀)音译的讹略,亦称韦天将军。佛教护法天神。传说为四天王中南方增长天王的八将之一,居四天王三十二将之首。自唐初道宣记载其事迹以来,其塑像被安置于寺院中,一般穿古武将服,执金刚杵,立于天王殿弥勒像之后,面对大雄宝殿内的释迦牟尼像。

蜡笺纸

蜡笺纸属于蜡质涂布纸,纸张涂蜡后表面光滑,增加了抗水性,并有防虫蛀的作用。 这种技术在隋唐时期已有很大发展,敦煌石室写经纸中的“硬黄纸”就是在黄色纸上涂布一层黄蜡。唐宋时还有在本色纸上涂以白蜡者,称“硬白”或“白经笺”,如故宫博物院藏唐写本《刊误缪补切韵卷》,纸两面均加蜡并书写,即硬白纸的标本。这种技术于1866年出现在欧洲,晚于我国一千多年。

玄烨

宝蕴楼

1911年清逊帝溥仪退位后居住于紫禁城内廷,外朝由北洋政府接管。1914年2月4日成立了古物陈列所,所址设在紫禁城外朝部分。此前,当时的内务部与逊清皇室将盛京(沈阳)故宫、热河(承德)离宫两处所藏宝器20余万件运至紫禁城,然文物存放之地尚未解决。时内务部与外交部协商批准从美国退还的庚子赔款中拨出20余万元建文物库房,其基址选定在原咸安宫基础上。当年6月开工,历时一年,于1915年6月正式建成,交付使用,这是中国近代建成的第一座专门用于文物保藏的大型库房。库房为两层楼西洋式建筑,其中所藏集历代古物之萃,青铜、书画、陶瓷、金玉,至珍且奇,因定名曰“宝蕴楼”。1947年,古物陈列所并入故宫博物院,宝蕴楼所藏文物遂逐步移出。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫