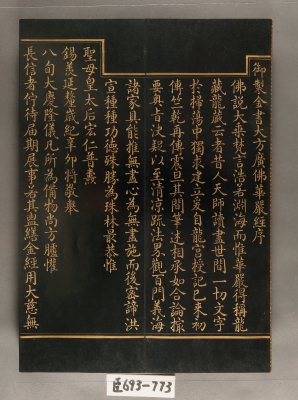

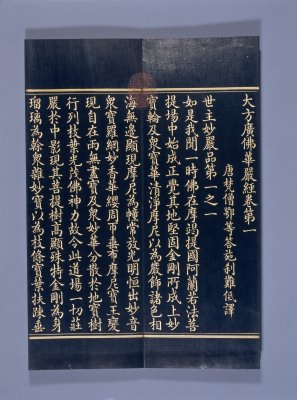

黑漆蜡笺泥金楷书,仿宋锦如意书套,左上为黄绢书。前有乾隆三十六年(1771年)辛卯长至月吉御制金书《大方广佛华严经序》,次为《御制翻译名义集正讹》,凡例五条,后有泥金绘佛讲经图。是经以内府藏八十卷本为底本,增行颐吕一卷于末,共八十一卷。每卷页数相接处于背面开缮写经衔名,首末钤“乾隆御览之宝”诸玺。乾隆为其母八十寿辰而特制该经本。旧藏慈宁宫。

《大方广佛华严经》又称《华严经》、《杂华经》,属大乘佛教体系,是佛教华严宗立宗经典。该经记述了佛陀的行迹功德。

《华严经》的译本主要有:东晋佛驮跋陀罗译《六十华严》,又称《旧华严》、《晋经》,该译本注疏有彗远译《华严经疏》七卷等。唐代实叉难陀译《八十华严》,又称《新华严》、《唐经》,该译本注疏有神秀《华严经疏》三十卷等。唐代般若译《四十华严》,全称《大方广佛华严经入不思议解脱境界普贤行愿品》,略称《普贤行愿品》,又称《贞元经》,该译本注疏有澄观《华严经行愿品疏》十卷等。

泥金

一种用金箔和胶水制成的金色颜料,用于书画、髹漆等方面。

华严经

全称《大方广佛华严经》。为大乘佛教要典之一,华严宗即以本经为宗旨。汉译《华严经》主要有三,一为《晋译华严》或《六十华严》,由东晋佛陀跋陀罗译,50卷(后改为60卷),34品;二为《唐译华严》或《八十华严》,由实叉难陀译,80卷,39品;三为《四十华严》,由唐代般若译,40卷,只有一品。在三种译本中,因《八十华严》品目完备,文义畅达,故最为流行。

曹文埴

曹文埴(?—1798年),安徽歙县人,字近薇,号虚竹。乾隆二十五年(1760年)进士,授官翰林院编修,后历任刑、兵、工、户各部侍郎,监管顺天府尹,后任户部尚书。死后谥号为文敏。曹文埴有《石鼓研斋文钞》等著作。

泥金写本

泥金是用金箔在研钵中慢慢研磨成金粉,加入适量胶水、白芨汁而成为金色液体,叫做泥金。用泥金书写文字的书籍称为泥金写本,字体凸出纸面,有立体效果,金光闪闪,富丽堂皇,永不变色。

版框

也称“框廓”、“边栏”。指古书书页四周的界线,主要形式为线栏。四周单线者称“四周单边”,四周双线者称“四周双边”,上下单线而左右双线者称“左右双边”。为求形式美观,亦有以图案花样组成的版框,称为“花边”。

经折装

图书从卷轴装演变到册页形式的一种过渡性装帧。其特点是把长幅卷子一正一反折叠成长方形书本形式,前后粘以封面。佛家经典多用此式。隋、唐以后,佛教大盛,翻译了很多经卷。佛徒诵读时舒卷不便,乃改为折叠成册的形式。凡经折装的书本也称“折本”。因奏折也用这种形式,故后来又有“折子本”的叫法。

宋锦

以彩纬显花的重纬织锦,因始盛于宋代而得名。产于苏州、湖州、杭州一带,多用于书画装裱。织物结构采用三枚斜纹组织,配色采用分段换梭。

仿宋锦

即宋式锦,是明清两代按照宋代锦的组织与花纹特点仿制的,具有宋代锦的风格特征的织锦。

长至

指夏至。夏至白昼最长,故称。

内府

职官名,见《周礼·天官》,执掌贡赋货藏,以供邦国之用。后泛指皇家府库或宫廷。

慈宁宫

大乘

大乘,意指大的交通工具。不以个人之觉悟(如小乘行者)为满足,而以救度众生为目的,一如巨大之交通工具可载乘众人,故称为大乘。以此为宗旨之佛教派别,即是大乘佛教。我国与日本之宗派大都属于大乘佛教。

佛陀

又作浮屠、浮图、佛驮等。意为觉者、知者。原本指释迦牟尼,后演为党觉悟真理者之总称。

普贤

佛教菩萨名,也称“三曼多跋陀罗”。专司“理德”,坐骑为白象,常与文殊一起出现,为释迦的胁侍。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫