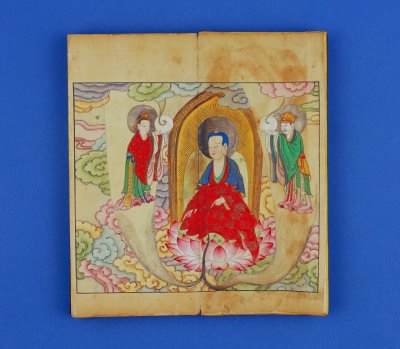

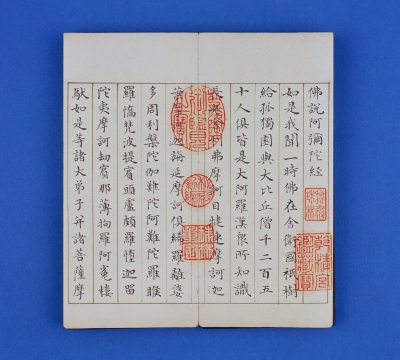

该经素笺纸本,墨笔,楷书,末署“乾隆十二年(1747年)丁卯八月十三日,臣陈邦彦薰沐敬书”,有彩绘佛像及护法像,钤“秘殿珠林”、“珠林重定”诸玺。旧藏钟粹宫。

《佛说阿弥陀经》又称《一切诸佛所护念经》、《诸佛所护念经》、《小无量寿经》、《小经》、《四纸经》,它是中国佛教净土宗所依据的三部经典之一。该经叙述了释迦牟尼佛为舍利弗等众弟子讲解西方极乐世界的美境和阿弥陀佛的无限功德,劝谕众生皈依佛法,常念阿弥陀佛的名号,死后即可往生西方极乐世界。

在《佛说阿弥陀经》的译本中,鸠摩罗什译本的译文简洁流丽,故颂读者最多。《阿弥陀经》的注疏较重要的有智顗《阿弥陀经义疏》一卷等。

陈邦彦

陈邦彦(1678—1752年),字世南,号春晖,一作春晖老人,又号匏庐,浙江海宁人。陈元龙之侄。清康熙四十二年(1703年)进士,官吏部侍郎。擅长书法,尤工小楷,行、草书出入二王,而得董其昌神髓,深受康熙皇帝赏识,为“康熙四家”之一。著有《墨庄小稿》等。

版框

也称“框廓”、“边栏”。指古书书页四周的界线,主要形式为线栏。四周单线者称“四周单边”,四周双线者称“四周双边”,上下单线而左右双线者称“左右双边”。为求形式美观,亦有以图案花样组成的版框,称为“花边”。

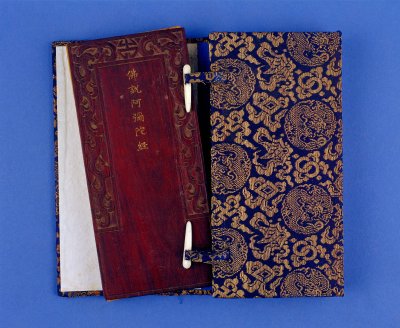

经折装

图书从卷轴装演变到册页形式的一种过渡性装帧。其特点是把长幅卷子一正一反折叠成长方形书本形式,前后粘以封面。佛家经典多用此式。隋、唐以后,佛教大盛,翻译了很多经卷。佛徒诵读时舒卷不便,乃改为折叠成册的形式。凡经折装的书本也称“折本”。因奏折也用这种形式,故后来又有“折子本”的叫法。

钟粹宫

净土

净土全称清净土、清净国土、清净佛刹,指佛所居的清净处所。相对净土而言,众生居住之所有烦恼污秽,故称秽土、秽国。

舍利

梵文Sarira的音译,又译“室利罗”、“设利罗”,原意指释迦牟尼之尸骨。相传释迦牟尼遗体火化后结成五色珠状物,即为舍利,后来也泛指德行较高的和尚死后焚剩之骨。据说舍利有三种颜色:白色骨舍利,黑色发舍利,赤色肉舍利。另据佛经云,舍利还有“全身舍利”、“碎身舍利”、“法身舍利”之别。

释迦牟尼

佛教创始人,姓乔答摩,名悉达多,释迦牟尼是信徒对他的尊称,意为释迦族的圣人。相传其为古印度北部迦毗罗卫国净饭王太子,生活在约公元前565至前485年间。他有感于人世生、老、病、死各种苦恼,决心为世人找到解脱方法,于是舍弃继承王位的太子之位,出家修行,最终觉悟,创立了佛教。

阿弥陀佛

阿弥陀佛又称无量寿佛,与左胁侍观世音菩萨和右胁侍大势至菩萨被称为“西方三圣”。观世音宝冠上带有阿弥陀佛是身份标志之一。

智顗

智顗(538――597年),为我国天台宗开宗祖师(一说为三祖,即以慧文、慧思为初祖、二祖),隋代荆州华容(湖南潜江西南)人,俗姓陈,字德安。世称智者大师、天台大师。

《阿弥陀经》

“净土三部经”之一。全称为《佛说阿弥陀经》,亦称《小无量寿经》、《小经》。一卷。后秦鸠摩罗什译。其篇幅很短,约2,000字。主要描述西方极乐国土的殊胜美妙以及阿弥陀佛的神通广大,更提出了一条极为简单的往生西方极乐世界的捷径--持名念佛的修行方法。因而此经被广为传诵,现已成为佛教徒朝暮课诵时必诵的主要经典之一。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫