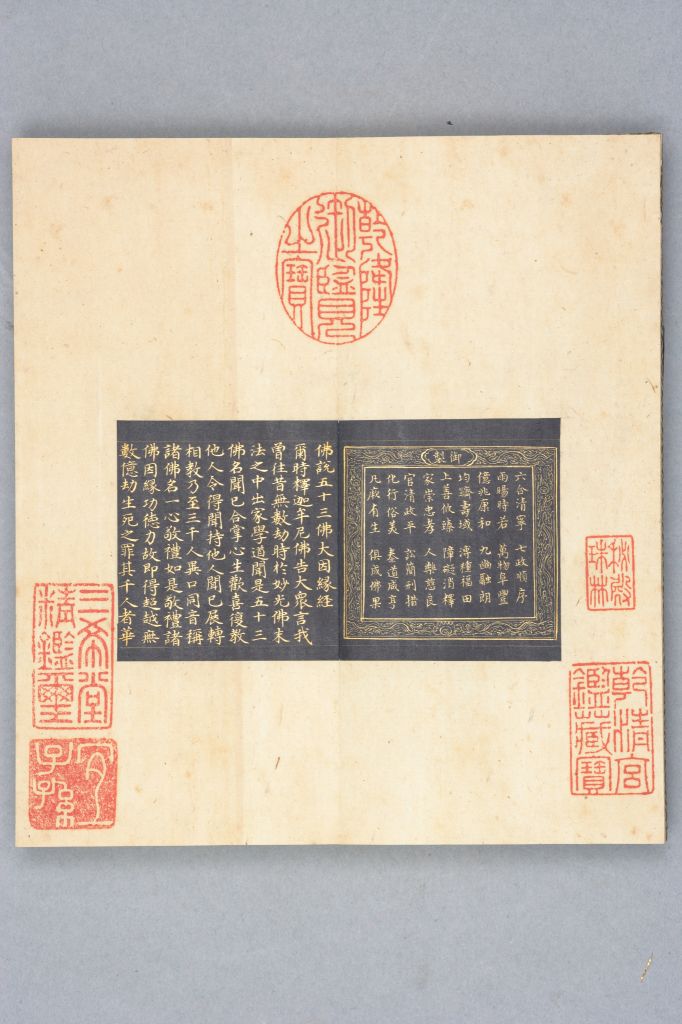

此经书为金粟山藏经纸封套,题“明人金书各种经册”,磁青纸,泥金小楷书。前有佛说法图,后有韦驮像,有御制四言序,有明永乐九年(1411年)五月初一日《御制金刚般若波罗蜜经序》,永乐九年五月初一日《御制妙法莲华观世音菩萨普门品序》,永乐九年七月十五日《御制圣妙吉祥真实名经序》,永乐十年(1412年)五月初六《御制大裴总持经咒序》,永乐十年五月初六日《御制佛顶尊胜总持经咒序》。钤有“秘殿珠林”、“乾清宫鉴藏宝”、“乾隆御览之宝”、“三希堂精鉴玺”、“宜子孙”诸玺,金粟山藏经纸印记。

《明人金书经册》子目有:

《慧忿恕咒》,《马曷葛刺神咒》,秦释鸠摩罗什译《金刚般若波罗蜜经》、《妙法莲华观世音菩萨普门品》,唐释玄奘译《般若波罗蜜多心经》,元释智慧译《圣妙吉祥真实名经》、《无量寿佛真言》,元释沙罗巴译《佛顶大白伞盖楞严陀罗尼》、《佛顶尊胜总持经咒》、《大悲观自在菩萨总持经咒》,唐释不空译《大随求陀罗尼经咒》、《文殊师利菩萨神咒》、《救度佛母神咒》、《沙斡佛母神咒》、《摩利支天菩萨陀罗尼》、《灭恶趣神咒》、《大威德炽盛光如来消灾吉祥陀罗尼》、《金刚心咒》、《般若心咒》、《金刚手菩萨神咒》、《坏相金刚根本咒》、《百字神咒》、刘宋释畺良耶舍译《佛说五十三佛大因经缘经》、《佛说三十五佛名经》,元释魏吉伽夜等译《称扬诸佛功德经》、《三大士真言》、《红色怖畏真言》、《黑色怖畏真言》、《马葛立真言》、《金刚寿命真言》等。

泥金

一种用金箔和胶水制成的金色颜料,用于书画、髹漆等方面。

泥金写本

泥金是用金箔在研钵中慢慢研磨成金粉,加入适量胶水、白芨汁而成为金色液体,叫做泥金。用泥金书写文字的书籍称为泥金写本,字体凸出纸面,有立体效果,金光闪闪,富丽堂皇,永不变色。

版框

也称“框廓”、“边栏”。指古书书页四周的界线,主要形式为线栏。四周单线者称“四周单边”,四周双线者称“四周双边”,上下单线而左右双线者称“左右双边”。为求形式美观,亦有以图案花样组成的版框,称为“花边”。

经折装

图书从卷轴装演变到册页形式的一种过渡性装帧。其特点是把长幅卷子一正一反折叠成长方形书本形式,前后粘以封面。佛家经典多用此式。隋、唐以后,佛教大盛,翻译了很多经卷。佛徒诵读时舒卷不便,乃改为折叠成册的形式。凡经折装的书本也称“折本”。因奏折也用这种形式,故后来又有“折子本”的叫法。

磁青纸

是一种比较珍贵的加工签纸。用深蓝色矿物质染成,两张合裱在一起,挺括坚实,经久耐用,常用以书写佛经或绘画。

金粟山藏经纸

浙江海盐西南有金粟山,山下有金粟寺。寺中曾藏北宋时的大藏经数千件,其每幅纸背上均钤有“金粟山藏经纸”朱文印,以此得名。此纸初以麻料制成,质地较厚,无纹理,内外皆蜡,有米黄色、白色、虎豹皮花纹等。有的已被写过字,有的虽未写字,但因是从经册后背揭下来的衬纸,其上往往还有书写原经册时渗透的墨痕,所以从正面看上去,还有反面字的痕迹。金粟山藏经纸后来逐渐流入民间,被用于写字作画或装裱手卷引首。因社会需求,遂有人开坊仿造。我们今天所看到的金粟山藏经纸大多为乾隆时的仿品。

说法

说法即宣说佛法,以化导利益众生。与说教、说经、演说、劝化、唱导等同义。

韦驮

梵文Skanda(塞建陀)音译的讹略,亦称韦天将军。佛教护法天神。传说为四天王中南方增长天王的八将之一,居四天王三十二将之首。自唐初道宣记载其事迹以来,其塑像被安置于寺院中,一般穿古武将服,执金刚杵,立于天王殿弥勒像之后,面对大雄宝殿内的释迦牟尼像。

菩萨

菩提萨埵之略称,为十界之一。即指以智上求无上菩提,以悲下化众生,修诸波罗密行,于未来成就佛果之修行者。亦即自利利他二行圆满、勇猛求菩提者。

三希

清乾隆内府曾收藏晋王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》三件晋人书迹,高宗弘历视之为稀世珍宝,贮藏于养心殿西暖阁“温室”,颜曰“三希堂”。

乾清宫

三希堂

位于紫禁城西六宫之一养心殿内西暖阁,原为乾隆皇帝的书房,名温室。因内府收藏王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》,乾隆皇帝视为稀世之宝,贮藏于此,并撰《三希堂记》,阐释“三希“之深意,遂易名为三希堂。至今仍保持原貌。

玄奘

玄奘(约600-664年),俗名陈袆,洛阳缑氏(今河南偃师缑氏镇)人。唐代著名的高僧、旅行家、学者、翻译家。他不畏艰难险阻,西行印度求法取经,归国后又全力投入佛教典籍的翻译事业。他的毕生活动对我国和亚洲许多国家的宗教界和学术界产生了重大的影响。

不空

不空(705--774年),唐朝时僧人,师子国(斯里兰卡)人。从唐天宝年到大历年不空译出佛教密部经文77部,120余卷,密教因此而兴盛。

文殊

佛教菩萨名,又称“文殊师利”,也译作“曼殊室利”,意译为妙德、妙吉祥。以智慧著称,手持宝剑,骑坐青狮,与普贤菩萨常侍释迦牟尼佛左右。

无量寿佛

无量寿佛即阿弥陀佛之意译,在藏传佛教体系中,其既为理想的佛国世界——西方极乐世界之教主,同时又是可以赐予众生今生世寿的长寿佛。

三十五佛

三十五佛出自《决定毗尼经》,诸尊以释迦佛为首,主要是恶业众生忏罪之对象,故也称三十五忏悔佛。

释鸠摩罗什

释鸠摩罗什(343或344—413年),即拘摩罗耆婆、鸠摩罗什婆,意为“童寿”。十六国时高僧,龟兹人,祖籍天竺。7岁随母出家。9岁以后,游学罽宾、月氏、疏勒等国,学小乘、大乘,精研《中论》、《十二门论》等,誉满西域。20岁还龟兹。前秦建元十八年(383年),吕光破龟兹,得罗什,罗什遂滞留凉州18年,得通汉文。后凉灭,入长安,为后秦姚兴国师。姚兴开辟逍遥园译场,罗什为主译,前后达8年。据《大唐内典录》载,其共译佛经98部,425卷。大乘部之《妙法莲华经》、《大方等大集经》、《维摩诘经》、《中论》、《百论》、《大智度论》等均出其手,译文典丽而不失原意。现存著作有《大乘大义章》。

《般若波罗蜜多心经》

观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。舍利子,色不异空,空不异色。色即是空,空即是色。受、想、行、识,亦复如是。舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。是故空中无色,无受、想、行、识;无眼、耳、鼻、舌、身、意;无色、声、香、味、触、法;无眼界,乃至无意识界;无无明,亦无无明尽,乃至无老死,亦无老死尽;无苦、集、灭、道;无智亦无得。以无所得故,菩提萨埵,依般若波罗蜜多故,心无挂碍。无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅槃。三世诸佛,依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提。故知般若波罗蜜多,是大神咒,是大明咒,是无上咒,是无等等咒,能除一切苦,真实不虚。故说般若波罗蜜多咒,即说咒曰:揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫