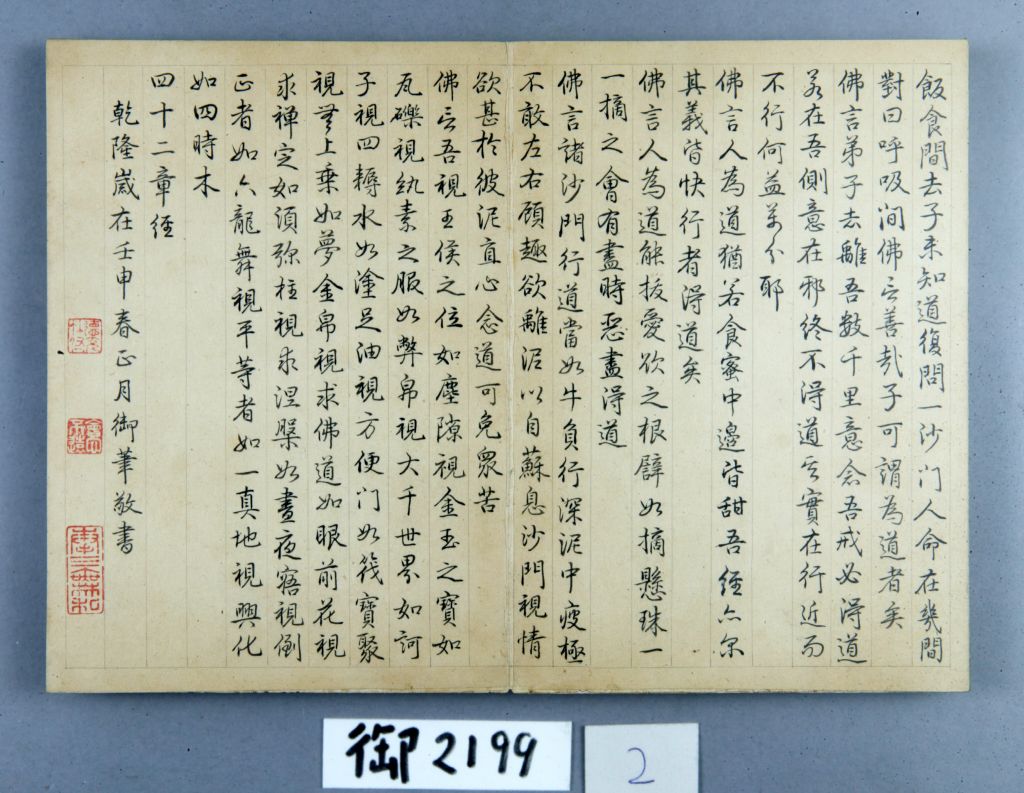

该经有楠木护板,其上以阴文填绿书“御书四十二章经”,卷前后各为月白洒金笺,钤有朱色“五福五代堂古稀天子宝”、“古希天子”、“八徵耄念之宝”印玺。宣德磁青笺,经文末署“乾隆岁在壬申春正月御笔敬书”。

《四十二章经》全文共有42篇短小的经文,故以此题名。全经大意为出家、在家都应精进离欲,由修布施、持戒、禅定而生智慧。

因该经为第一部汉译佛经,并且包含了佛教修道的基本纲领,故在中国佛教界的影响非常深远,有众多的版本和解释。

《秘殿珠林续编》著录,旧藏毓庆宫。

十二章

古代帝王礼服和吉服上的十二种装饰纹样,依次是日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻、宗彝、藻、火、粉米,始于传说中的舜禹时代,《书·益稷》记载舜和禹讨论君臣之道时说:“予欲观古人之象,日、月、星辰、山、龙、华虫作会,宗彝、藻、火、粉米、黼、黻、絺绣,以五采彰施于五色作服,汝明。”以后各代沿用其制,成为帝王服饰的专用纹样。清时,一般是日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻在衣,宗彝、藻、火、粉米在裳。十二章各有取义,以象征帝王的风操品行:日、月、星辰取其照临昭明,山取其能兴云雨,龙取其善变化,华虫取其文章和耿介,宗彝取其威猛和忠孝,藻取其文,火取炎上,粉取洁白,米取能滋养,黼取能决断,黻取善恶相背。帝王以下,公卿诸侯品官大臣依等级可用九章、七章、五章、三章不等。十二章的装饰纹样具有浓厚的等级色彩。 在玉器等工艺品中也可看到十二章纹饰。

竺法兰

竺法兰(生卒年不详),姓竺,名法兰,中印度人。汉明帝永平十年(67年)与迦叶摩腾一同来到中国,翻译了《四十二章经》等。

迦叶摩腾

迦叶摩腾(?――73年),亦作攝摩腾,中印度人。汉明帝永平十年(67年),迦叶摩腾、竺法兰两位尊者用白马驮佛经、佛像到洛阳,明帝为他们建了白马寺。

版框

也称“框廓”、“边栏”。指古书书页四周的界线,主要形式为线栏。四周单线者称“四周单边”,四周双线者称“四周双边”,上下单线而左右双线者称“左右双边”。为求形式美观,亦有以图案花样组成的版框,称为“花边”。

经折装

图书从卷轴装演变到册页形式的一种过渡性装帧。其特点是把长幅卷子一正一反折叠成长方形书本形式,前后粘以封面。佛家经典多用此式。隋、唐以后,佛教大盛,翻译了很多经卷。佛徒诵读时舒卷不便,乃改为折叠成册的形式。凡经折装的书本也称“折本”。因奏折也用这种形式,故后来又有“折子本”的叫法。

楠木

楠木产自我国四川、云南、广西、湖北、湖南等地,为常绿乔木,高十余丈,叶为长椭圆形。传说这种木材水不能浸,蚁不能穴,南方人多用作棺木或牌匾。楠木美观,但不如硬木华丽。

阴文

篆刻的一种方式,即把印文镌成凹状,在纸上钤盖时印文是白色,因而又称为白文。

月白

中国古代织物颜色名。不同时期深浅略有不同,基本介于淡蓝与中蓝之间。

五福五代堂

景福宫堂内所悬乾隆御笔匾。乾隆四十九年(1784年)因得玄孙,一堂五世,而书此匾悬于景福宫内。此后复书“五福五代堂”悬于避暑山庄勤政殿之后殿。

八徵耄念之宝

青玉质,交龙纽。乾隆帝宝玺。此玺刻于乾隆五十五年(1790年)乾隆八十圣寿之时,为刻制此玺,乾隆帝曾作《八徵耄念之宝记》。

五福五代堂古稀天子宝

青玉质,交龙纽。乾隆帝宝玺。乾隆丙申年(1776年),重修宁寿宫之景福宫,制《五福颂》书屏。甲辰年(1784年),乾隆帝喜得玄孙,一堂五代,因即景福宫增书“五福五代堂”之匾,为文以记,并镌“五福五代堂古稀天子宝”,以志亘古稀有之事。

毓庆宫

康熙十八年(1679年)为太子所建的太子宫,后为诸皇子读书之所。乾隆五十九年(1794年),永琰被乾隆帝立为皇太子后再度住进此宫。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫