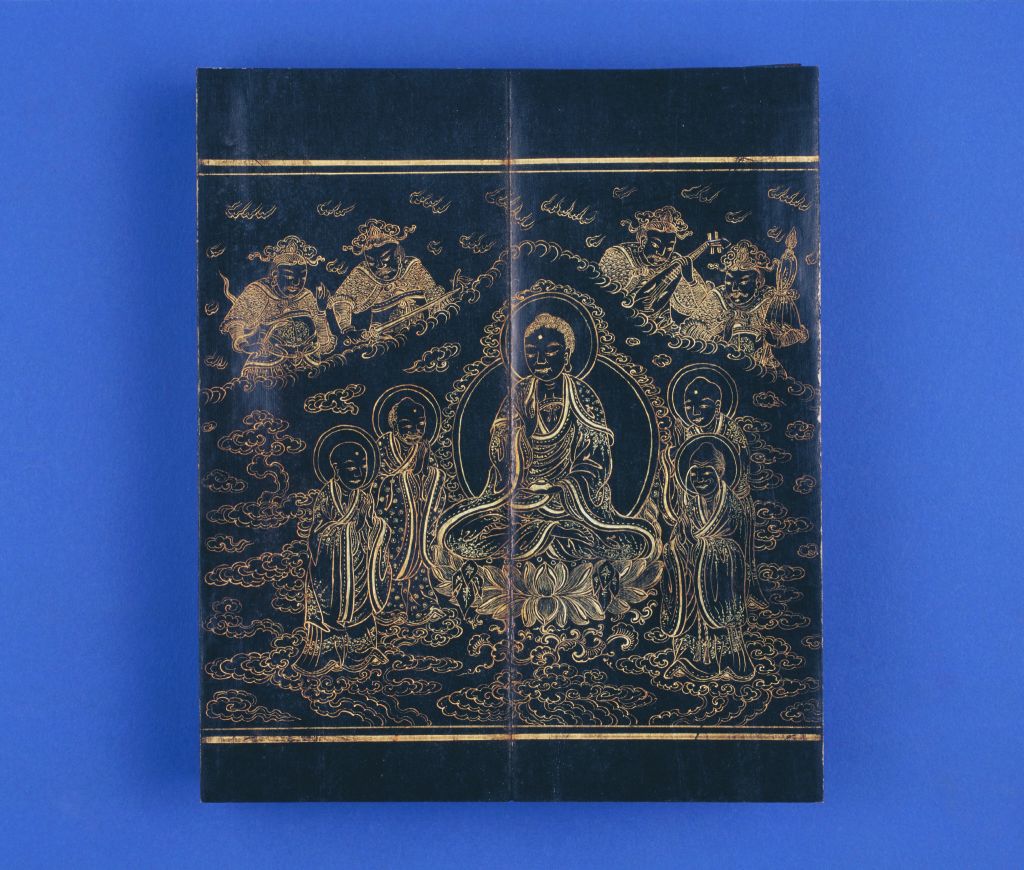

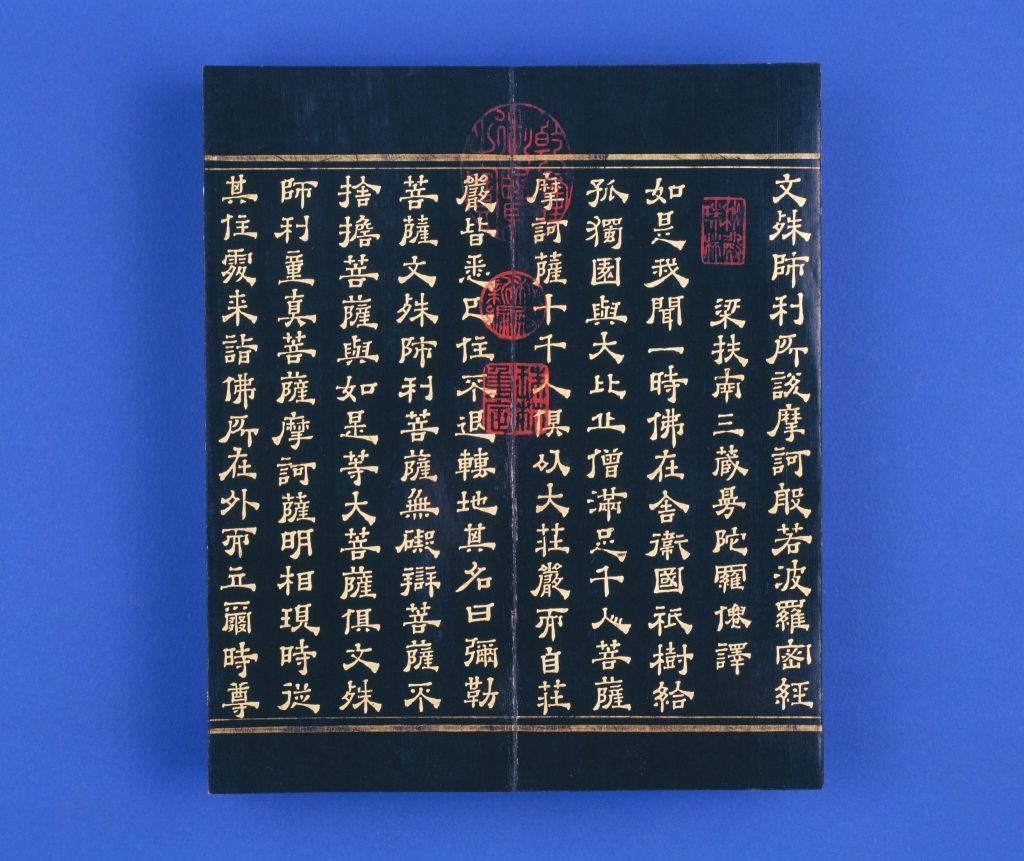

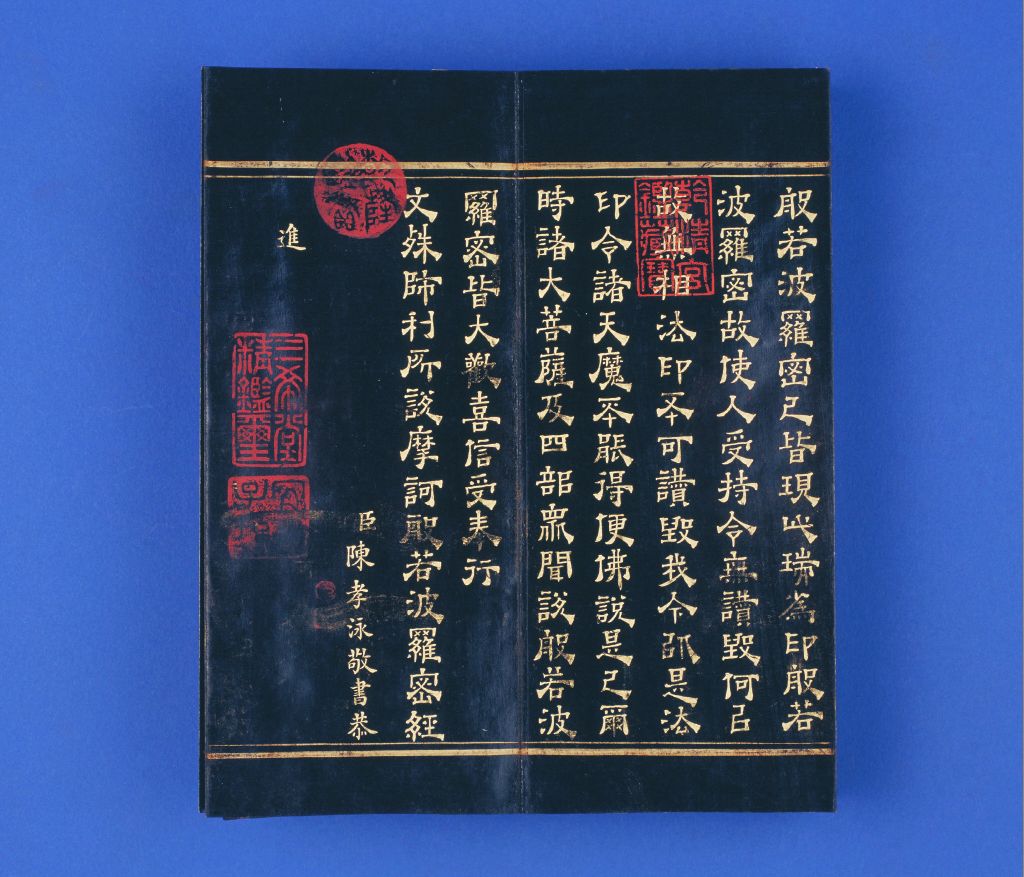

《文殊师利所说摩诃般若波罗蜜经》又称《文殊说摩诃般若经》、《文殊师利般若波罗蜜经》,简称《文殊般若经》等,为佛教经典。它是《大般若经》第七回的异译。其内容叙述文殊师利、佛如来及有情界之一相不可得、福田相之不可思议,及一相庄严三摩地等说法。改经后被编入《大宝积经》,成为第四十六会《文殊说般若会》。另有异译,本南朝梁僧伽婆罗所译《文殊师利所说般若波罗蜜经》一卷。本经为历代大藏经所收,敦煌遗书亦有收藏。

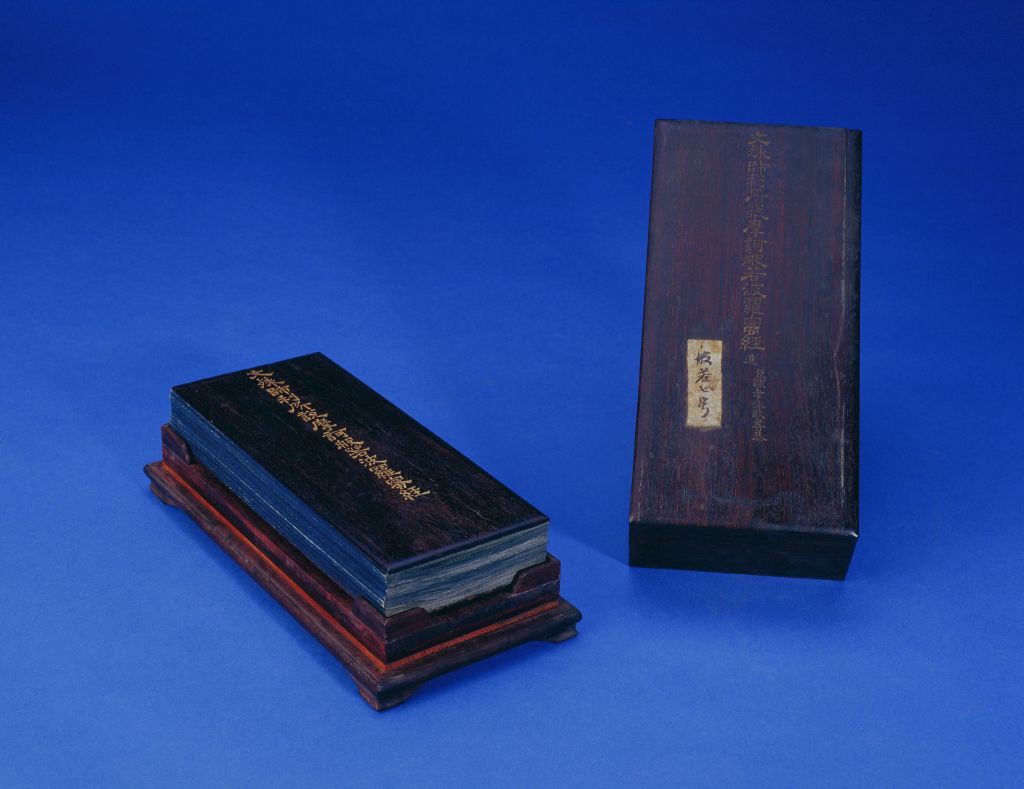

旧藏钟粹宫。

文殊

佛教菩萨名,又称“文殊师利”,也译作“曼殊室利”,意译为妙德、妙吉祥。以智慧著称,手持宝剑,骑坐青狮,与普贤菩萨常侍释迦牟尼佛左右。

泥金

一种用金箔和胶水制成的金色颜料,用于书画、髹漆等方面。

曼陀罗仙

曼陀罗仙(生卒年不详),扶南国(柬埔寨古名)人。梁武帝时携带梵本来华,武帝下诏命他与僧伽跋罗共同翻译《宝云》、《文殊般若经》等共十一卷。因为他不通华语,所译经文多不达意。

泥金写本

泥金是用金箔在研钵中慢慢研磨成金粉,加入适量胶水、白芨汁而成为金色液体,叫做泥金。用泥金书写文字的书籍称为泥金写本,字体凸出纸面,有立体效果,金光闪闪,富丽堂皇,永不变色。

经折装

图书从卷轴装演变到册页形式的一种过渡性装帧。其特点是把长幅卷子一正一反折叠成长方形书本形式,前后粘以封面。佛家经典多用此式。隋、唐以后,佛教大盛,翻译了很多经卷。佛徒诵读时舒卷不便,乃改为折叠成册的形式。凡经折装的书本也称“折本”。因奏折也用这种形式,故后来又有“折子本”的叫法。

蜡笺纸

蜡笺纸属于蜡质涂布纸,纸张涂蜡后表面光滑,增加了抗水性,并有防虫蛀的作用。 这种技术在隋唐时期已有很大发展,敦煌石室写经纸中的“硬黄纸”就是在黄色纸上涂布一层黄蜡。唐宋时还有在本色纸上涂以白蜡者,称“硬白”或“白经笺”,如故宫博物院藏唐写本《刊误缪补切韵卷》,纸两面均加蜡并书写,即硬白纸的标本。这种技术于1866年出现在欧洲,晚于我国一千多年。

说法

说法即宣说佛法,以化导利益众生。与说教、说经、演说、劝化、唱导等同义。

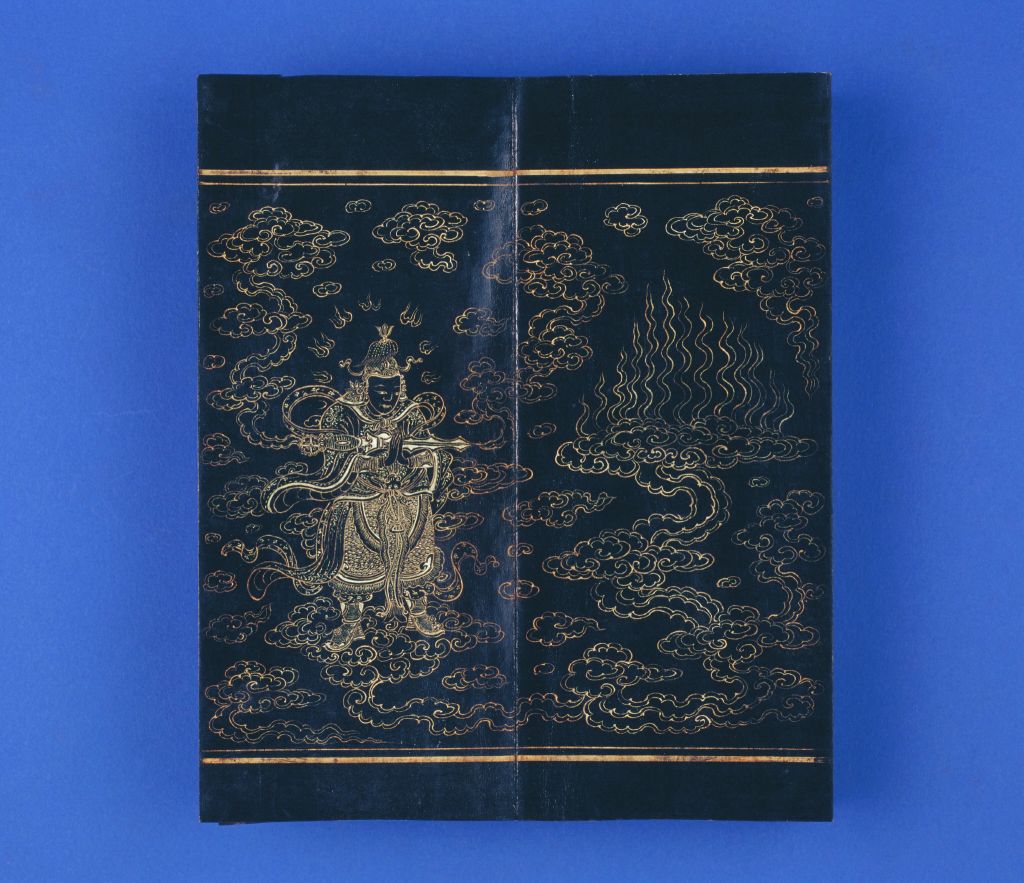

韦驮

梵文Skanda(塞建陀)音译的讹略,亦称韦天将军。佛教护法天神。传说为四天王中南方增长天王的八将之一,居四天王三十二将之首。自唐初道宣记载其事迹以来,其塑像被安置于寺院中,一般穿古武将服,执金刚杵,立于天王殿弥勒像之后,面对大雄宝殿内的释迦牟尼像。

三希

清乾隆内府曾收藏晋王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》三件晋人书迹,高宗弘历视之为稀世珍宝,贮藏于养心殿西暖阁“温室”,颜曰“三希堂”。

三希堂

位于紫禁城西六宫之一养心殿内西暖阁,原为乾隆皇帝的书房,名温室。因内府收藏王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》,乾隆皇帝视为稀世之宝,贮藏于此,并撰《三希堂记》,阐释“三希“之深意,遂易名为三希堂。至今仍保持原貌。

乾清宫

《大般若经》

大乘佛教般若类经典总集。全称《大般若波罗蜜多经》,简称《般若经》。六百卷。唐玄奘译。“般若波罗蜜”意即“通过智慧到达彼岸”。般若部是大藏经中最大部之经典,约占全经的三分之一,而《大般若经》即占般若部的四分之三。书中分别记述佛陀说法的16次集会,称为十六会,每会之记述相当于一部独立的经典,记述该会的情况和说法内容。其核心内容是阐述诸法性空的般若学说,所述性空无相的理论实际上是各种大乘佛教学说的基本思想和重要教义,因而在大乘佛教经典中占有非常重要的地位,被经录家列在大乘经典之首。

有情

佛教中指一切有感情、有意识的生物为“有情”,是“非情”(指草木、山河、大地等)的对称。梵文音译为萨多婆、萨埵,旧译为“众生”,即生存者之意。

僧伽

佛教中僧伽有两种意思,其一为僧团,一般需要4人以上,普通称比丘、比丘尼、沙弥、沙弥尼为四僧伽;其二为僧人名,也称泗洲和尚或泗洲圣僧,他俗姓何,为中亚何国人,公元661年左右来到中国,在临淮(今安徽泗县)建普光王寺,后受唐中宗礼遇,延请至长安,终于荐福寺,归葬临淮。宋朝以降,有关僧伽的神异事迹盛行于世,僧伽崇拜逐渐成为民间的重要信仰之一。

大藏经

佛教自东汉末年传入我国,佛教典籍也随之在我国得到很大发展,翻译、缮写、刊刻的佛经大量出现。除单经外,还整理编辑了大藏经。大藏经相当于佛典的百科全书,内容庞博,其论述涉及哲学、政治、经济、历史、语言、文学艺术、天文、历法、医学、建筑诸多领域,对研究佛文化具有极为深远的影响。 大藏经在体系上分为“甘珠尔”和“丹珠尔”两部分。“甘珠尔”意为佛说部,即佛祖释迦牟尼的教法总集,包括显、密的经、律两部分,共1108种。“丹珠尔”则是佛弟子及研究佛学的学者们对经、律两部分的阐述和论疏,包括密教仪轫和五明杂著等,共3461种。藏文写本甘珠尔经目前所知有三种:一为明景泰写本(不详所藏何处),一为清康熙八年(1669年)写本(现存台北故宫博物院 ),一为乾隆三十五年泥金写本,现分存于北京故宫及台北故宫博物院。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫