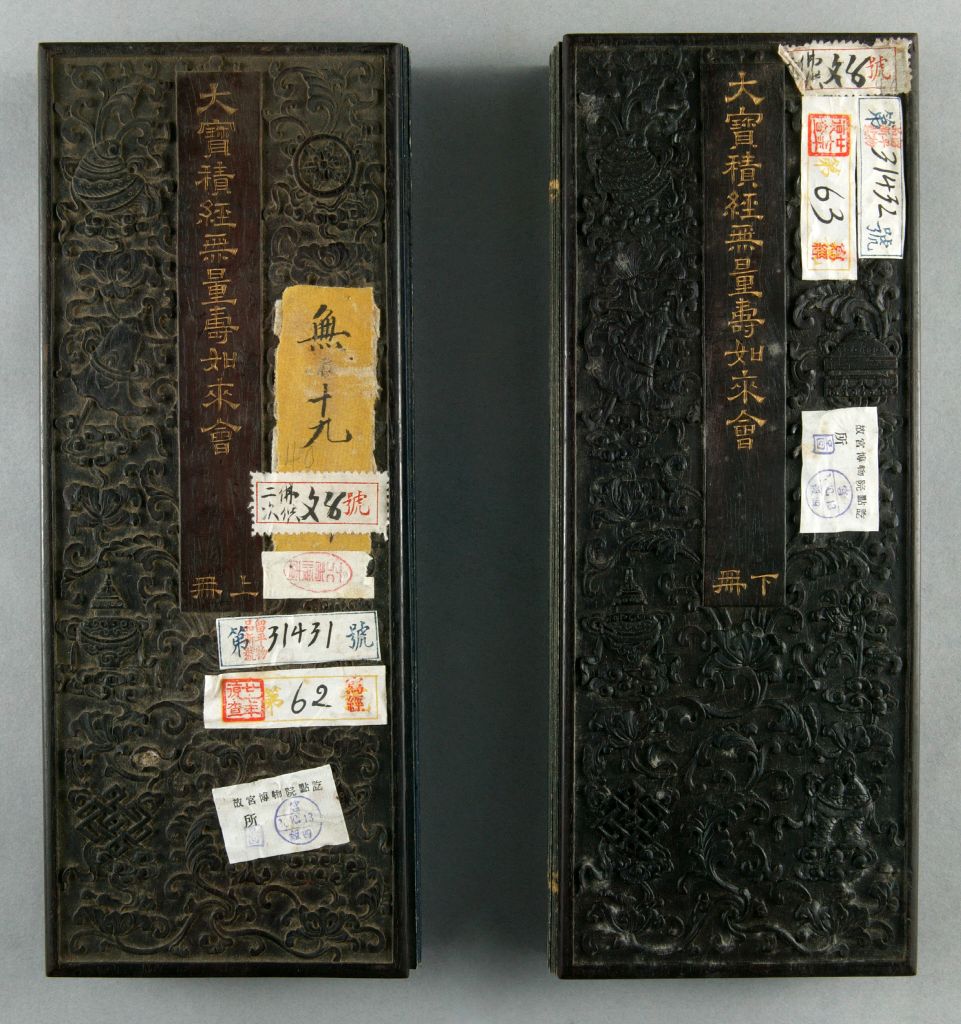

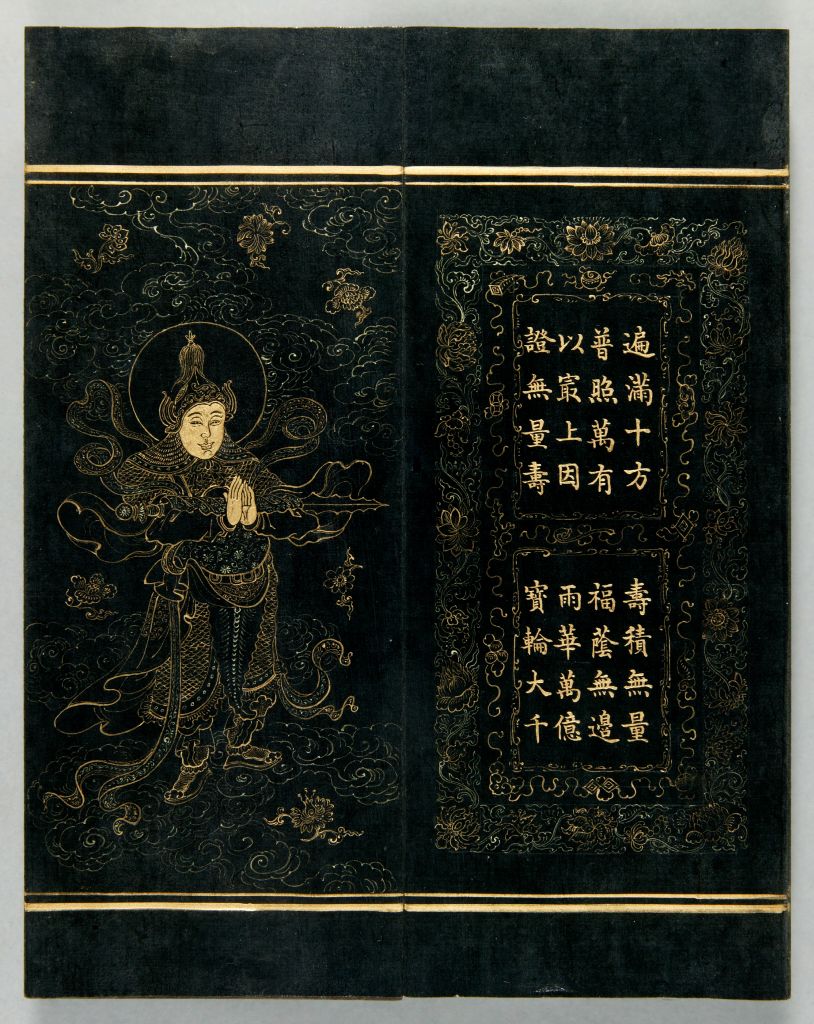

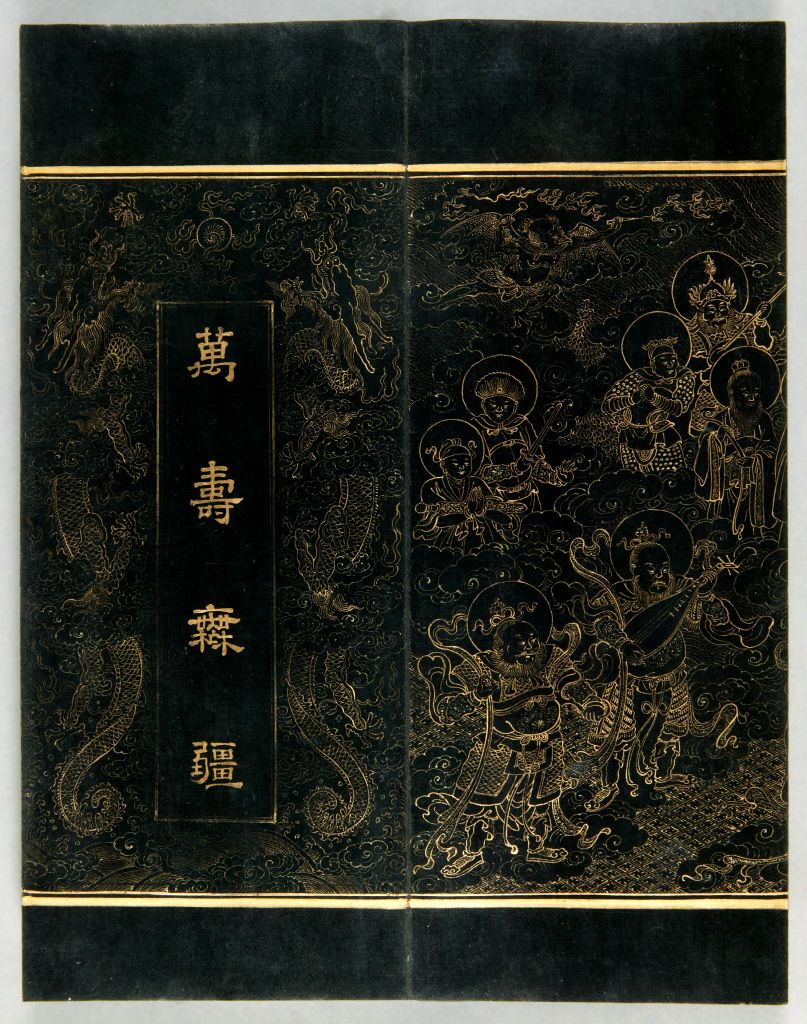

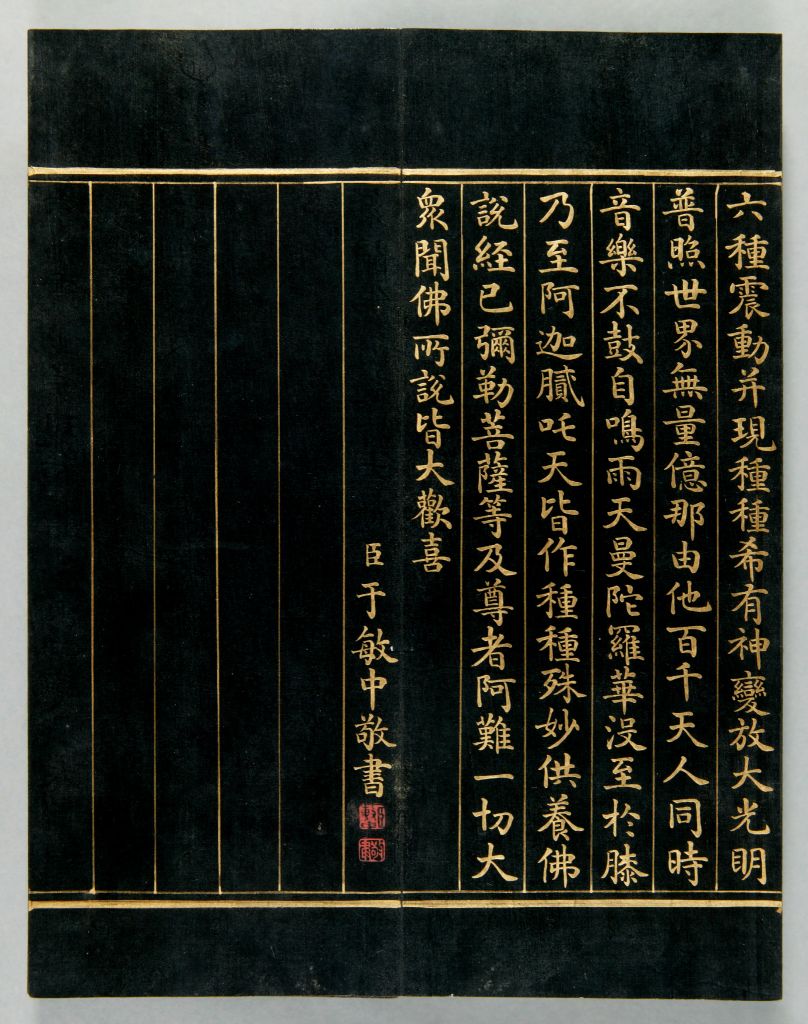

此经书为黑漆腊笺经页,泥金书经文,紫檀浅浮雕佛教八吉祥纹经盒及护经板,正中雕刻填金隶书“大宝积经无量寿如来会”,经文前有泥金绘佛法图,次为精绘龙纹牌记, 上有于敏中题写的赞文“万寿无疆”。末署 “臣于敏中敬书”。

《大宝积经无量寿如来会》为《无量寿经》异译本之一,出自《大宝积经》第五会之十七、十八两卷,相关内容参见《佛说无量寿经》(清乾隆年和珅写本) 。

是经旧藏宝蕴楼。

菩提

梵文Bodhi的音译,意译为“觉”、“智”,是指对佛教真理的觉悟,但在具体理解上也有不同,或以觉知“无相”之般若智慧为菩提;或以先天具有的“佛性”为菩提。泛言之,凡是断绝人间烦恼而成就“涅槃”之“智慧”,即为菩提。

泥金

一种用金箔和胶水制成的金色颜料,用于书画、髹漆等方面。

于敏中

于敏中(1714-1780年),字叔子,号耐圃,江苏金坛人。乾隆朝状元。曾历任内阁学士,兵部、刑部、户部侍郎,军机大臣等职,颇受乾隆皇帝的信任,又授文华殿大学士衔,任上书房总师傅,《四库全书》馆总裁。于敏中聪颖过人,乾隆御制诗多有由他聆听后笔录定稿。因久参机要,与外官相勾结,收受贿赂甚多。后因病卒。著有《国朝宫史》、《素余堂集》。

菩提流志

菩提流志(?—727年),唐朝时天竺僧人,翻译了《佛境界》、《宝雨》等经文。

泥金写本

泥金是用金箔在研钵中慢慢研磨成金粉,加入适量胶水、白芨汁而成为金色液体,叫做泥金。用泥金书写文字的书籍称为泥金写本,字体凸出纸面,有立体效果,金光闪闪,富丽堂皇,永不变色。

版框

也称“框廓”、“边栏”。指古书书页四周的界线,主要形式为线栏。四周单线者称“四周单边”,四周双线者称“四周双边”,上下单线而左右双线者称“左右双边”。为求形式美观,亦有以图案花样组成的版框,称为“花边”。

经折装

图书从卷轴装演变到册页形式的一种过渡性装帧。其特点是把长幅卷子一正一反折叠成长方形书本形式,前后粘以封面。佛家经典多用此式。隋、唐以后,佛教大盛,翻译了很多经卷。佛徒诵读时舒卷不便,乃改为折叠成册的形式。凡经折装的书本也称“折本”。因奏折也用这种形式,故后来又有“折子本”的叫法。

浮雕

在平面上雕出凸起的纹饰或物象的一种雕塑。按凸起高度的不同,可分为高浮雕、深浮雕、浅浮雕等,也有几种雕刻技法结合使用的形式,多见于高精繁杂的雕刻作品。

纹经

用于织作提花织物花纹的经线称为纹经。

龙纹

陶瓷器装饰纹样之一种。明、清两代是陶瓷器以龙纹为装饰的全盛时期,主要采用釉上、釉下彩绘方法,亦有印花、刻划等工艺。龙的体态有较多变化,常见有云龙、戏珠龙、海水龙、螭龙、行龙、立龙、正面龙、侧面龙、夔龙等。

牌记

宋版书中印有刻书者堂号、主人姓名、刊刻时间等字样,四周围以墨框者称为牌记,亦称墨围、木记或书牌。多为长方形,还有钟形、鼎形、碑形、亚字形、葫芦等形状。一般置于封面页的后半页,也有置于序末、目录末、某卷末或书末的。元、明刻书多仿效之。此外,明、清盛行在书前内封镌三行宽竖格刻印著者姓名、书名、刻书者堂号、刊刻年月等字样,类似现代书籍的版权页。有人将以上种种统称为牌记或书牌。

八吉祥

八吉祥,即法轮、海螺、宝伞、天盖、莲花、宝瓶(罐)、鲤鱼、盘长八种吉祥物。

万寿无疆

典出《诗经·豳风·七月》:“称彼兕觥,万寿无疆!”意为在朝堂上捧举起大酒杯,祝国君万年长寿无尽。

和珅

和珅(1750--1799年),姓钮祜禄,字致斋,满洲正红旗人。由于精明敏捷,颇得乾隆帝赏识,官职累迁,由御前三等侍卫而至户部侍郎,再至户部、兵部、吏部尚书,理藩院尚书,文华殿大学士,四库馆正总裁等,在军机大臣任上二十余年。乾隆帝晚年倚为心腹。他专擅弄权,贪污极巨。乾隆帝死后,嘉庆皇帝即以二十大罪赐其死,抄家所获巨资充公。其时竟有“和坤跌倒,嘉庆吃饱”之民谣。

宝蕴楼

1911年清逊帝溥仪退位后居住于紫禁城内廷,外朝由北洋政府接管。1914年2月4日成立了古物陈列所,所址设在紫禁城外朝部分。此前,当时的内务部与逊清皇室将盛京(沈阳)故宫、热河(承德)离宫两处所藏宝器20余万件运至紫禁城,然文物存放之地尚未解决。时内务部与外交部协商批准从美国退还的庚子赔款中拨出20余万元建文物库房,其基址选定在原咸安宫基础上。当年6月开工,历时一年,于1915年6月正式建成,交付使用,这是中国近代建成的第一座专门用于文物保藏的大型库房。库房为两层楼西洋式建筑,其中所藏集历代古物之萃,青铜、书画、陶瓷、金玉,至珍且奇,因定名曰“宝蕴楼”。1947年,古物陈列所并入故宫博物院,宝蕴楼所藏文物遂逐步移出。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫