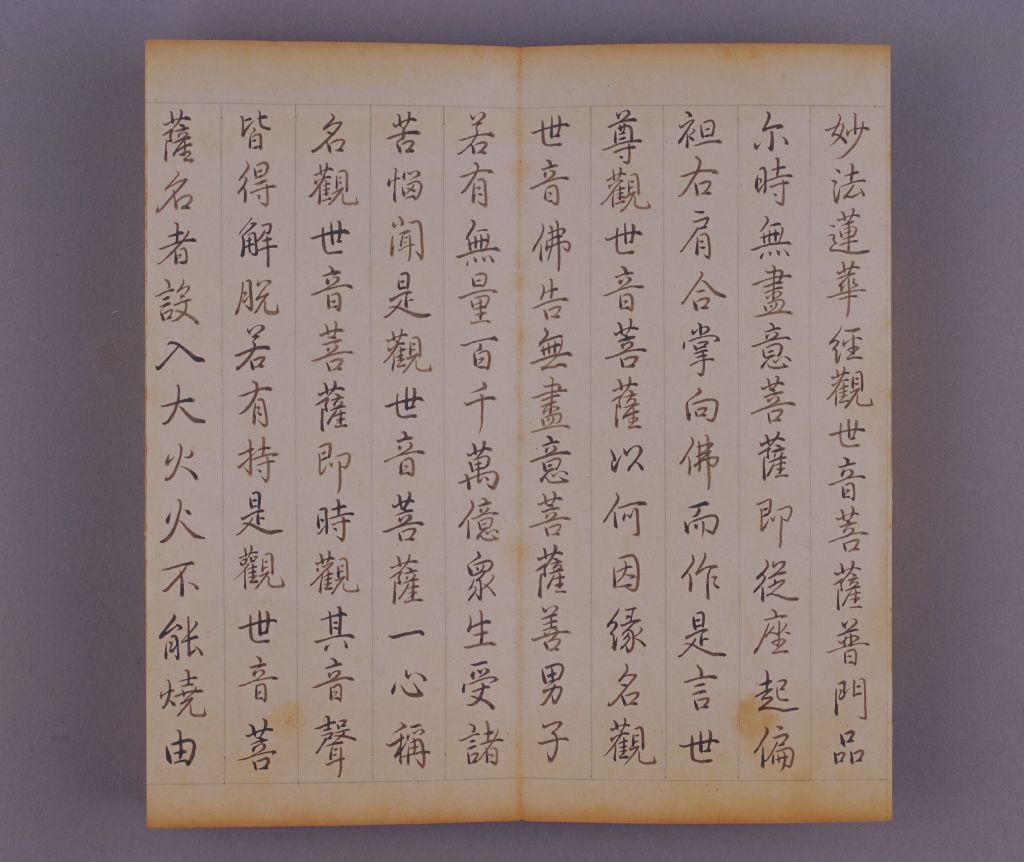

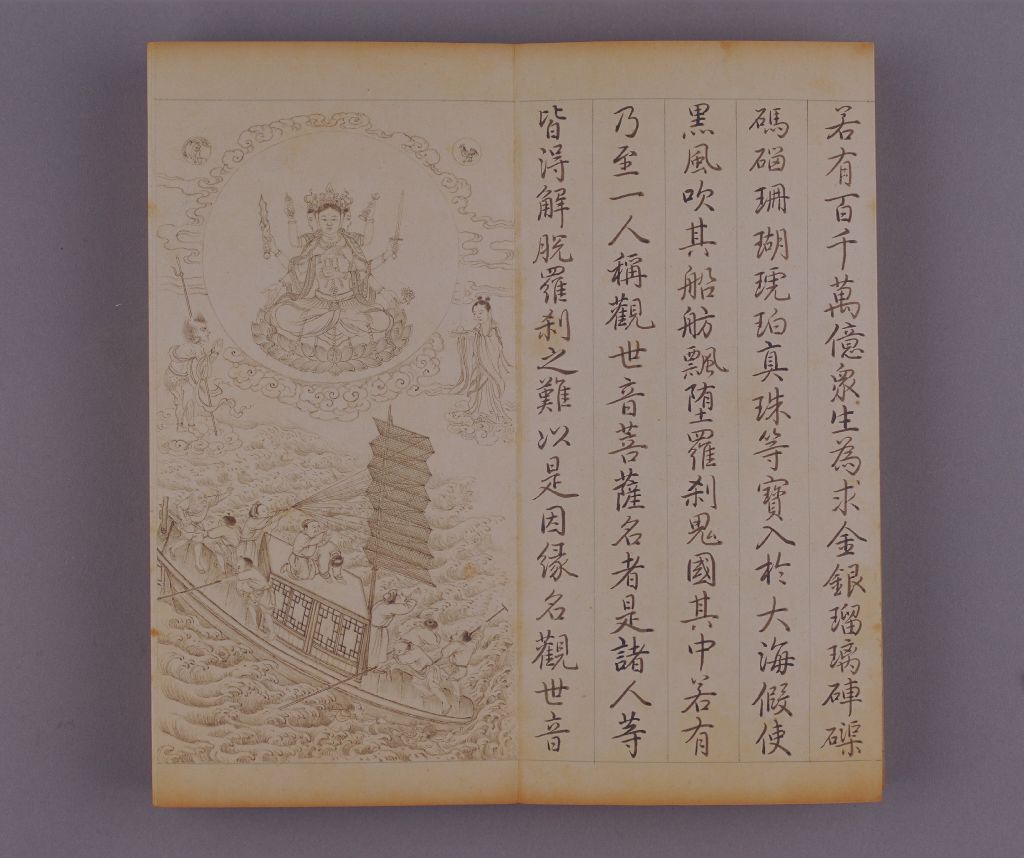

《妙法莲华经观世音菩萨普门品》乃《普门经》之汉译本。《普门经》又称《观世音经》、《观音经》、《普门品经》、《普门品》、《观世音普门品》,为《法华经》卷七《观世音菩萨普门品》之别行。其内容宣说观世音菩萨普门示现之妙用,由长行与偈颂构成,唯偈颂在汉译诸本中之存废颇有出入。是经之注释书有隋代智顗《观音玄义》二卷,《观音义疏》二卷、宋代知礼所著《观音玄义记》四卷、《观音义疏记》四卷。

除该译本,是经汉译本另有两种,一为竺法护所译《正法华经第二十三观世音菩萨品》,二为隋代阇那崛多、达摩笈多所共译《添品法华经第二十四观世音菩萨普门品》。

旧藏毓庆宫。

菩萨

菩提萨埵之略称,为十界之一。即指以智上求无上菩提,以悲下化众生,修诸波罗密行,于未来成就佛果之修行者。亦即自利利他二行圆满、勇猛求菩提者。

释鸠摩罗什

释鸠摩罗什(343或344—413年),即拘摩罗耆婆、鸠摩罗什婆,意为“童寿”。十六国时高僧,龟兹人,祖籍天竺。7岁随母出家。9岁以后,游学罽宾、月氏、疏勒等国,学小乘、大乘,精研《中论》、《十二门论》等,誉满西域。20岁还龟兹。前秦建元十八年(383年),吕光破龟兹,得罗什,罗什遂滞留凉州18年,得通汉文。后凉灭,入长安,为后秦姚兴国师。姚兴开辟逍遥园译场,罗什为主译,前后达8年。据《大唐内典录》载,其共译佛经98部,425卷。大乘部之《妙法莲华经》、《大方等大集经》、《维摩诘经》、《中论》、《百论》、《大智度论》等均出其手,译文典丽而不失原意。现存著作有《大乘大义章》。

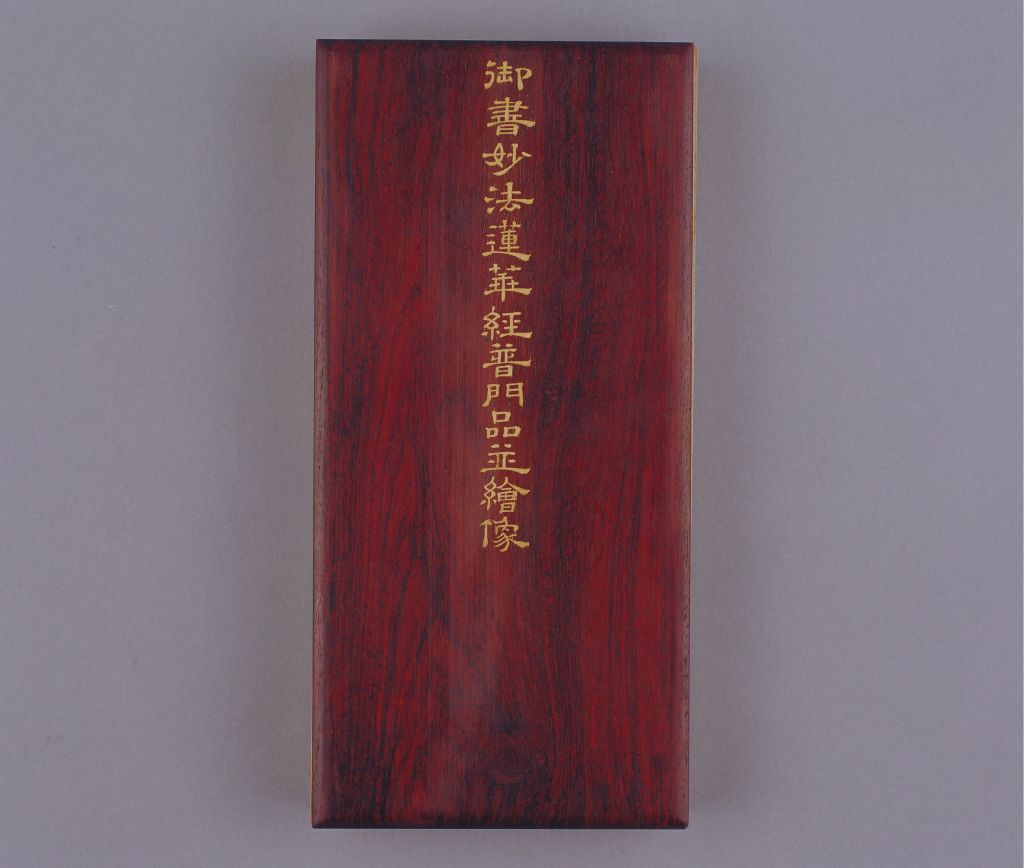

经折装

图书从卷轴装演变到册页形式的一种过渡性装帧。其特点是把长幅卷子一正一反折叠成长方形书本形式,前后粘以封面。佛家经典多用此式。隋、唐以后,佛教大盛,翻译了很多经卷。佛徒诵读时舒卷不便,乃改为折叠成册的形式。凡经折装的书本也称“折本”。因奏折也用这种形式,故后来又有“折子本”的叫法。

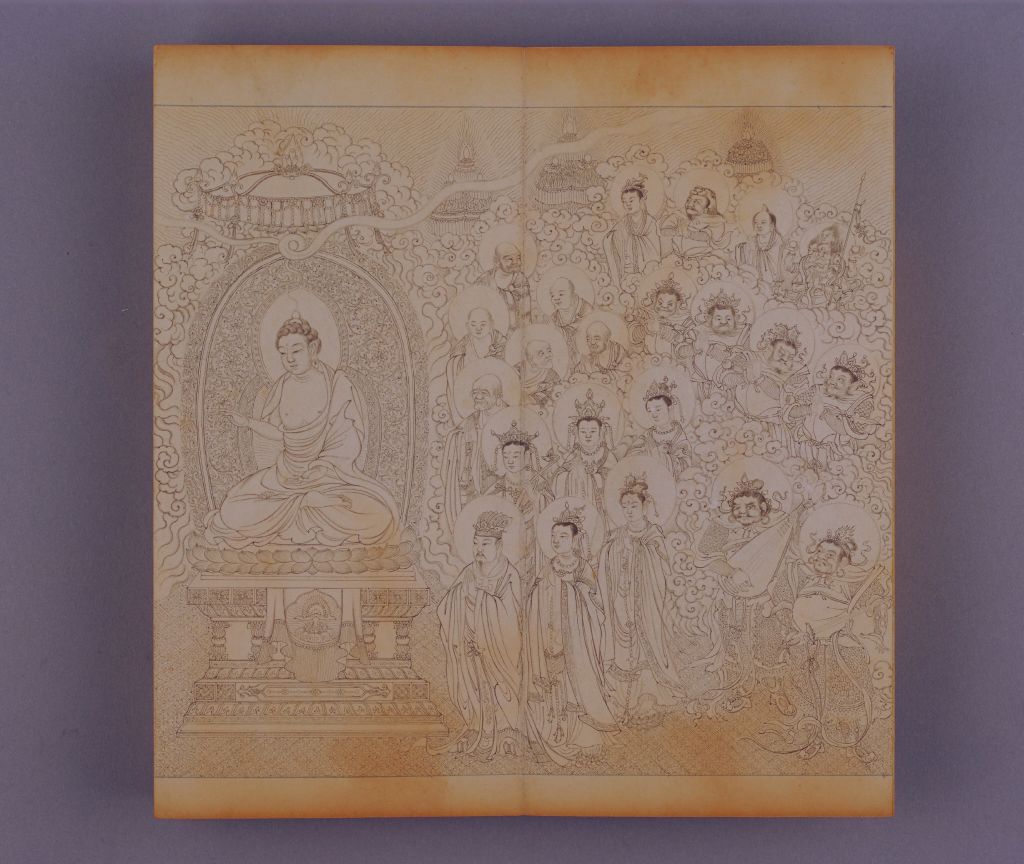

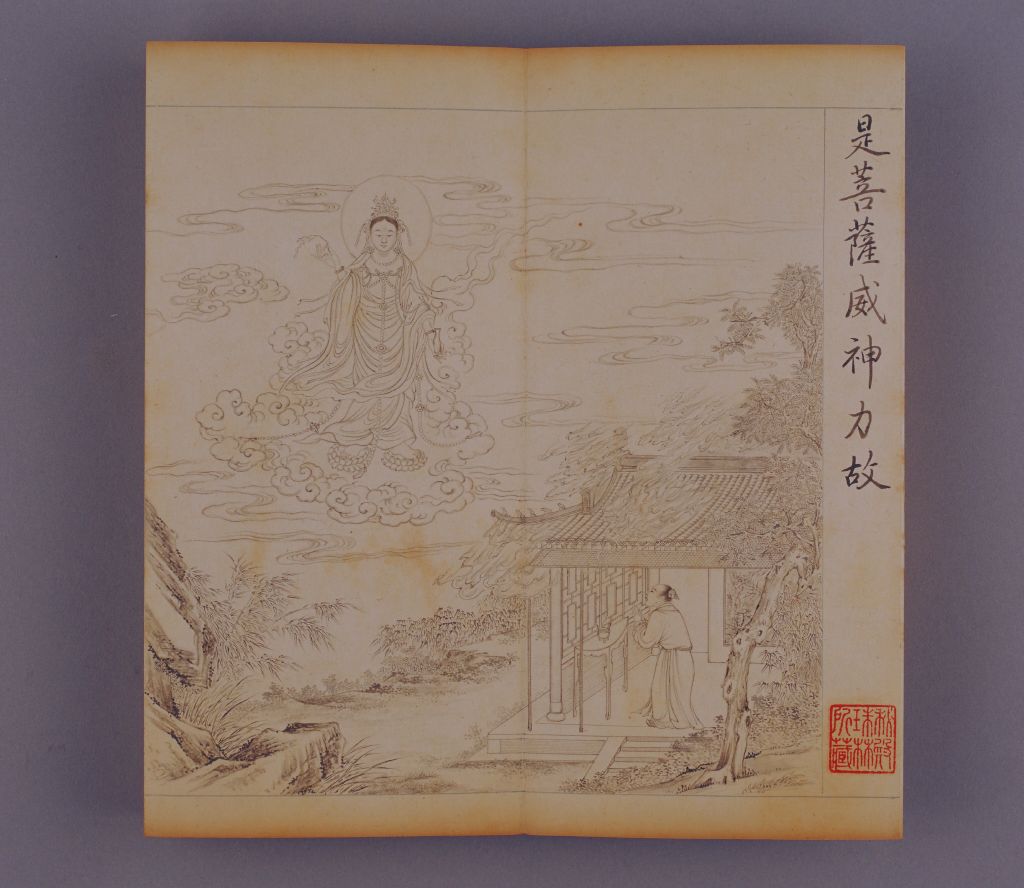

白描

传统中国画的技法名称,指用墨线勾画物象,不施任何色彩者,名为“白描”。

说法

说法即宣说佛法,以化导利益众生。与说教、说经、演说、劝化、唱导等同义。

韦驮

梵文Skanda(塞建陀)音译的讹略,亦称韦天将军。佛教护法天神。传说为四天王中南方增长天王的八将之一,居四天王三十二将之首。自唐初道宣记载其事迹以来,其塑像被安置于寺院中,一般穿古武将服,执金刚杵,立于天王殿弥勒像之后,面对大雄宝殿内的释迦牟尼像。

太上皇

全称太上皇帝,即皇帝之上的皇帝,一般由在位皇帝的父亲充任,是皇权与父权相妥协的产物。在大多数情况下,做太上皇的人先做皇帝,然后将帝位让给儿子(当然也有例外)。此种让位,古代称为“内禅”,以示与因将帝位让于异姓(实际上是被武力篡夺)从而导致改朝换代的“禅让”不同。“太上皇”一词最早出现于秦代。秦王嬴政统一中国后,自号始皇帝,追封其父秦庄襄王异人为太上皇,实际上异人并未当过皇帝。第一个真正的太上皇是后凉太祖吕光,公元399年12月,吕光病重,于是将帝位让给儿子吕绍而自称太上皇。历史上最后一个太上皇是清高宗爱新觉罗·弘历,即乾隆皇帝,他在位60年后,于1796年自愿传位于嘉庆皇帝。

乾清宫

皇帝之宝

二十五宝中共有两方皇帝之宝。 其一,通高9.5cm,印面12.5×12.5cm。青玉质,交龙纽,满文篆书。据乾隆十三年上谕:“青玉皇帝之宝本清字篆文,传自太宗文皇帝时。”则知此宝刻治于皇太极时。当时满文篆书初具雏形,到乾隆十三年创立成熟和规范化的满文篆书,并施之于宝玺,其生发之迹清晰可见。据《交泰殿宝谱》,此宝作“以布诏赦”之用。 其二,通高16.6cm,印面15.5×15.5cm。栴檀木质,盘龙纽。据《交泰殿宝谱》,此宝为作“以肃法驾”之用。但从清代档案考察,在二十五宝中,此宝的使用频率最高,钤用范围极广,其他诸宝实无以相比。

五福五代堂

景福宫堂内所悬乾隆御笔匾。乾隆四十九年(1784年)因得玄孙,一堂五世,而书此匾悬于景福宫内。此后复书“五福五代堂”悬于避暑山庄勤政殿之后殿。

八徵耄念之宝

青玉质,交龙纽。乾隆帝宝玺。此玺刻于乾隆五十五年(1790年)乾隆八十圣寿之时,为刻制此玺,乾隆帝曾作《八徵耄念之宝记》。

五福五代堂古稀天子宝

青玉质,交龙纽。乾隆帝宝玺。乾隆丙申年(1776年),重修宁寿宫之景福宫,制《五福颂》书屏。甲辰年(1784年),乾隆帝喜得玄孙,一堂五代,因即景福宫增书“五福五代堂”之匾,为文以记,并镌“五福五代堂古稀天子宝”,以志亘古稀有之事。

观音

梵文 (Avalokitesvara)的意译,观世音的略称。其与大势至菩萨同为阿弥陀佛的左右胁侍,称为“西方三圣”。又是我国佛教中的四大菩萨之一。佛典称观音为发大慈悲,即普救世人的大慈大悲菩萨。又作光世音菩萨、观自在菩萨、观世自在菩萨、观世音自在菩萨、现音声菩萨、窥音菩萨。

《普门品》

《普门品》即《观世音菩萨普门品》,又称《观音经普门品》、《观世音经》、《普门品经》等。《法华经》二十八品中第二十五品。为观音菩萨说普门圆通之德者,示现三十三身普使一切众生圆通于佛道也,故名普门品。

《法华经》

印度大乘佛教的一部重要经典。它有3种汉译本,即西晋竺法护译的十卷本,名《正法华经》;姚秦鸠摩罗什译的七卷本,名《妙法莲花经》;隋阇那崛多等改编的七卷本,名《添品妙法莲花经》。其中以鸠摩罗什译本流传最为广泛。

智顗

智顗(538――597年),为我国天台宗开宗祖师(一说为三祖,即以慧文、慧思为初祖、二祖),隋代荆州华容(湖南潜江西南)人,俗姓陈,字德安。世称智者大师、天台大师。

达摩

全名菩提达摩(Bodhidharma,?—528年),南天竺僧人,“达摩(磨)”意译“道法”。梁普通元年(520年)达摩经海路到广州,梁武帝迎至建康(今江苏南京)。同年至北魏入嵩山少林寺面壁而坐,终日默坐达9年,其间得弟子慧可,授《楞伽经》四卷。慧可师承心法,开创中国禅宗一派,故禅宗又称达摩宗。达摩于梁大通二年(528年)十月五日圆寂,葬于熊耳山。有关达摩的雕塑、绘画作品多取其“渡海”、“面壁”等神化传说故事为题材。

竺法护

竺法护(生卒年不详),又称支法护,西晋译经僧。祖先为月支人,世代居住在敦煌。竺法护于晋武帝泰始元年(265年)携带大批胡本佛经至中原,居住在长安、洛阳,翻译佛经,传授佛法。当时的人称他为月支菩萨、敦煌菩萨、敦煌开士、本斋菩萨等。

阇那崛多

阇那崛多(523――600年),陈隋时代僧人,北印度犍陀罗国人。到中国后翻译了大量经文。

达摩笈多

达摩笈多(?――619年),又作达摩崛多、笈多、法密、法藏,南印度罗啰国人,刹帝利种姓,隋代译经僧人。

毓庆宫

康熙十八年(1679年)为太子所建的太子宫,后为诸皇子读书之所。乾隆五十九年(1794年),永琰被乾隆帝立为皇太子后再度住进此宫。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫