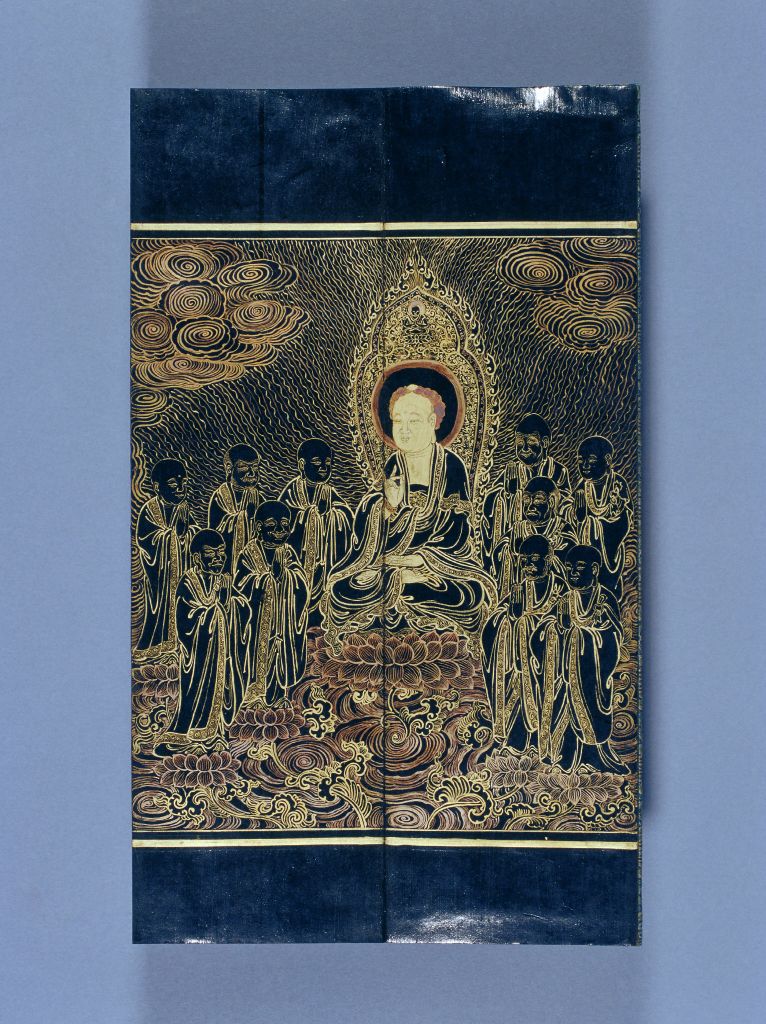

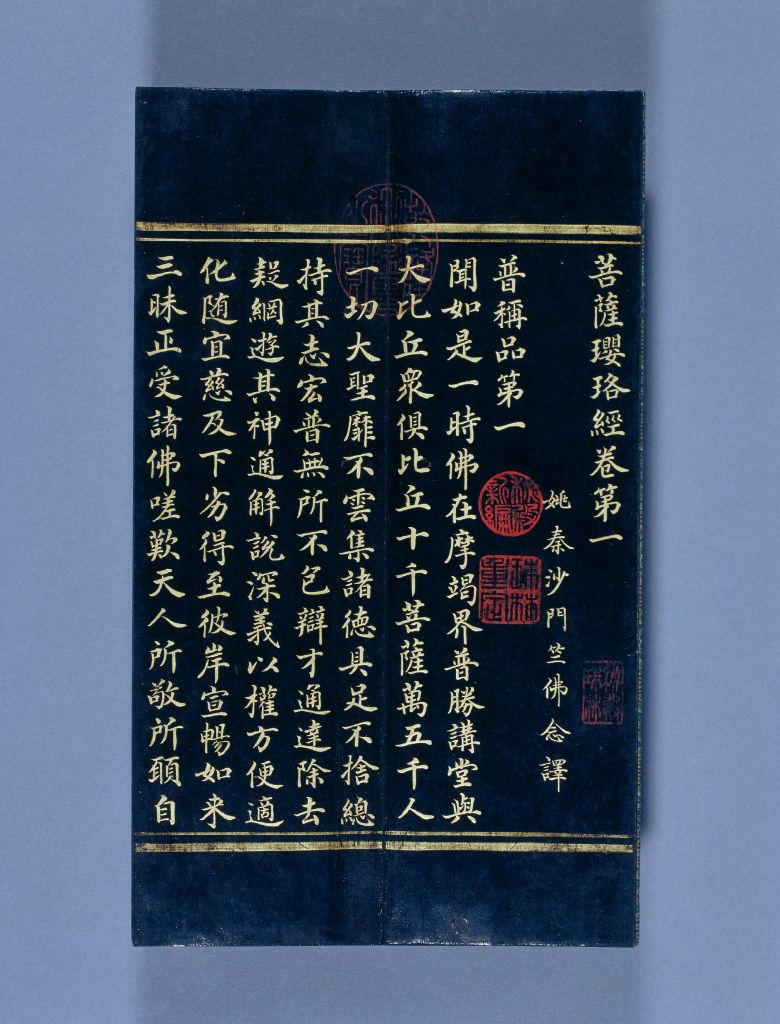

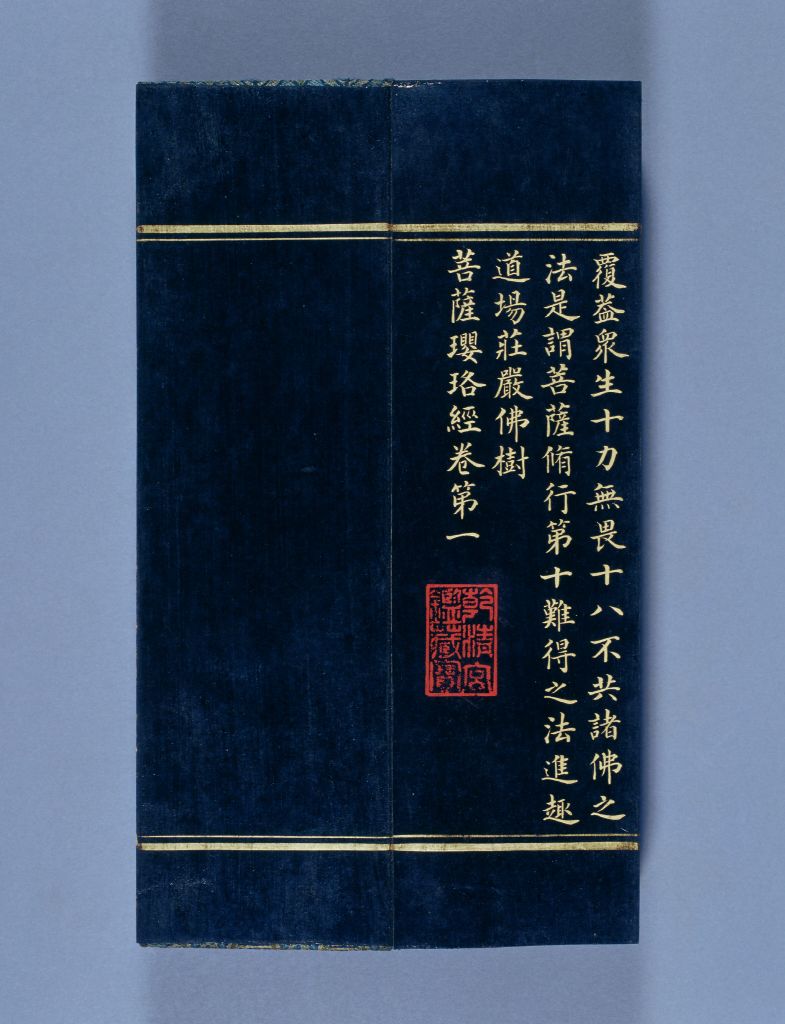

《菩萨璎珞经》又称《菩萨璎珞本业经》、《璎珞本业经》,或简称《璎珞经》、《本业经》。该经叙说了菩萨之阶位及其三聚净戒等因行。“璎珞本业”是佛教华严宗系统的用语,因此,本经与华严教有很多地方相合。全经共分八品:集聚品、贤圣名字品、贤圣学观品、释义品、佛母品、因果品、大众受学品、集散品,阐述了菩萨的阶位及修行情况。

旧藏钟粹宫。

菩萨

菩提萨埵之略称,为十界之一。即指以智上求无上菩提,以悲下化众生,修诸波罗密行,于未来成就佛果之修行者。亦即自利利他二行圆满、勇猛求菩提者。

璎珞

由宝石、珍珠和贵重金属串联起来的环状物,古代南亚次大陆有地位的人们与我国古代贵族常佩带。在佛教造像里菩萨身上多披挂璎珞。

王杰

王杰(1725—1805年),清陕西韩城人,字伟人,号惺园,别号畏堂、葆淳。王杰于乾隆二十六年(1761年)进士及第,授官翰林院修撰,后官至东阁大学士、军机大臣。王杰历事乾隆、嘉庆两朝,以刚正忠直著称于世。他死后的谥号为文端。王杰的著作有《葆醇阁集》、《惺园易说》等。

沈初

沈初(?——1799年),字景初,号云椒,浙江平湖人。清乾隆二十八年(1763年)探花,官至户部尚书。曾参与编纂《四库全书》、《石渠宝笈》、《秘殿珠林》等。有《兰韵堂集》。

泥金

一种用金箔和胶水制成的金色颜料,用于书画、髹漆等方面。

竺佛念

竺佛念(生卒年不详),南北朝时苻秦僧人,凉州(甘肃武威)人,翻译了大量佛教经典。

曹文埴

曹文埴(?—1798年),安徽歙县人,字近薇,号虚竹。乾隆二十五年(1760年)进士,授官翰林院编修,后历任刑、兵、工、户各部侍郎,监管顺天府尹,后任户部尚书。死后谥号为文敏。曹文埴有《石鼓研斋文钞》等著作。

彭元瑞

彭元瑞(1736—1820年),字掌仍,一字辑五,号芸楣,江西南昌人。乾隆二十二年(1757年)进士。擅长史学、校勘学,精鉴。。乾隆、嘉庆两朝任职清廷,官至工部尚书、协办大学士。乾隆三十七年(1772年)任四库全书之副总纂。内廷著录藏书、书画及彝鼎,辑《秘殿珠林》、《石渠宝笈》、《西清古鉴》、《宁寿鉴古》、《天禄琳琅书目》等,皆有其参与或主持。著有《经进藁》、《知圣道斋跋尾》等。卒赠协办大学士,谥文勤。

金士松

金士松(?—1800年),清江苏吴江人,寄籍宛平,字亭立,号听涛。乾隆二十五年(1760年)进士及第,历任内阁学士,礼、兵、吏部侍郎,顺天学政,嘉庆间官至兵部尚书。金士松去世后谥号为文简。其著作有《乔羽书巢诗集》等。

泥金写本

泥金是用金箔在研钵中慢慢研磨成金粉,加入适量胶水、白芨汁而成为金色液体,叫做泥金。用泥金书写文字的书籍称为泥金写本,字体凸出纸面,有立体效果,金光闪闪,富丽堂皇,永不变色。

经折装

图书从卷轴装演变到册页形式的一种过渡性装帧。其特点是把长幅卷子一正一反折叠成长方形书本形式,前后粘以封面。佛家经典多用此式。隋、唐以后,佛教大盛,翻译了很多经卷。佛徒诵读时舒卷不便,乃改为折叠成册的形式。凡经折装的书本也称“折本”。因奏折也用这种形式,故后来又有“折子本”的叫法。

蜡笺纸

蜡笺纸属于蜡质涂布纸,纸张涂蜡后表面光滑,增加了抗水性,并有防虫蛀的作用。 这种技术在隋唐时期已有很大发展,敦煌石室写经纸中的“硬黄纸”就是在黄色纸上涂布一层黄蜡。唐宋时还有在本色纸上涂以白蜡者,称“硬白”或“白经笺”,如故宫博物院藏唐写本《刊误缪补切韵卷》,纸两面均加蜡并书写,即硬白纸的标本。这种技术于1866年出现在欧洲,晚于我国一千多年。

说法

说法即宣说佛法,以化导利益众生。与说教、说经、演说、劝化、唱导等同义。

韦驮

梵文Skanda(塞建陀)音译的讹略,亦称韦天将军。佛教护法天神。传说为四天王中南方增长天王的八将之一,居四天王三十二将之首。自唐初道宣记载其事迹以来,其塑像被安置于寺院中,一般穿古武将服,执金刚杵,立于天王殿弥勒像之后,面对大雄宝殿内的释迦牟尼像。

三希

清乾隆内府曾收藏晋王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》三件晋人书迹,高宗弘历视之为稀世珍宝,贮藏于养心殿西暖阁“温室”,颜曰“三希堂”。

乾清宫

三希堂

位于紫禁城西六宫之一养心殿内西暖阁,原为乾隆皇帝的书房,名温室。因内府收藏王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》,乾隆皇帝视为稀世之宝,贮藏于此,并撰《三希堂记》,阐释“三希“之深意,遂易名为三希堂。至今仍保持原貌。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫