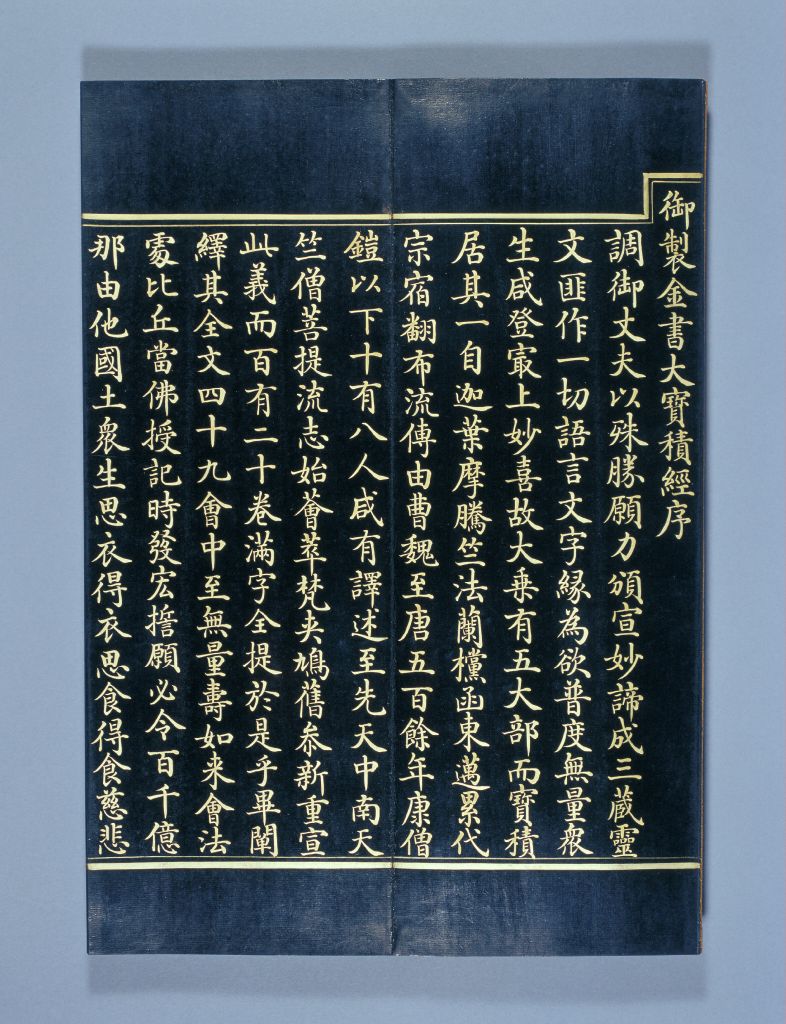

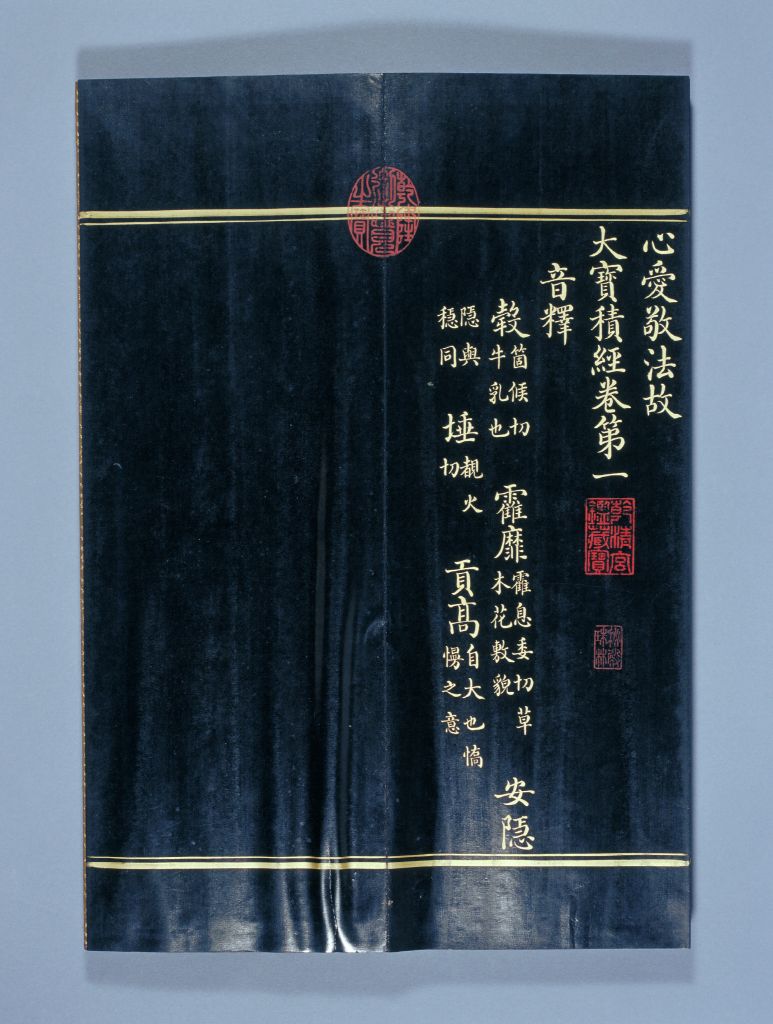

卷前有乾隆帝《御制金书大宝积经序》,序后有《龙纹牌记》,后有佛说法图,5个半开,勾描极为精细,场面庄严宏伟。卷一百二十末有韦驮像,半开,韦驮的衣纹甲胄刻画得细致入微,形象不怒自威,栩栩如生。

《大宝积经》又称《宝积经》,为佛教经典,纂辑了有关菩萨修行法及授记成佛等诸经。“宝积”即“积集法宝”之意,因其是大乘深妙之法,故谓之“宝”,因其聚集了无量法门,故谓之“积”。此经为历代大藏经所收,敦煌遗书亦有收藏。

全经计收四十九会(每一会相当一部经),其中,魏晋南北朝隋唐的诸译经家用不同的经名陆续译出二十三会八十余卷,称为“旧译”,菩提流志新译出二十六会三十九卷半,称为“新译”,本经即为新旧译的合编本。

本经的梵本至今仅存部分断简残片。本经各会的注疏极多,北魏菩提留支所译的《大宝积经论》四卷为第四十三会的释论,《大宝积经释》为第四十一会的注释;溍真的《大宝积经疏》三卷为第十五会的注释;康僧会的《大宝积经子注》为第十九会的注释。

菩提

梵文Bodhi的音译,意译为“觉”、“智”,是指对佛教真理的觉悟,但在具体理解上也有不同,或以觉知“无相”之般若智慧为菩提;或以先天具有的“佛性”为菩提。泛言之,凡是断绝人间烦恼而成就“涅槃”之“智慧”,即为菩提。

泥金

一种用金箔和胶水制成的金色颜料,用于书画、髹漆等方面。

曹文埴

曹文埴(?—1798年),安徽歙县人,字近薇,号虚竹。乾隆二十五年(1760年)进士,授官翰林院编修,后历任刑、兵、工、户各部侍郎,监管顺天府尹,后任户部尚书。死后谥号为文敏。曹文埴有《石鼓研斋文钞》等著作。

菩提流志

菩提流志(?—727年),唐朝时天竺僧人,翻译了《佛境界》、《宝雨》等经文。

泥金写本

泥金是用金箔在研钵中慢慢研磨成金粉,加入适量胶水、白芨汁而成为金色液体,叫做泥金。用泥金书写文字的书籍称为泥金写本,字体凸出纸面,有立体效果,金光闪闪,富丽堂皇,永不变色。

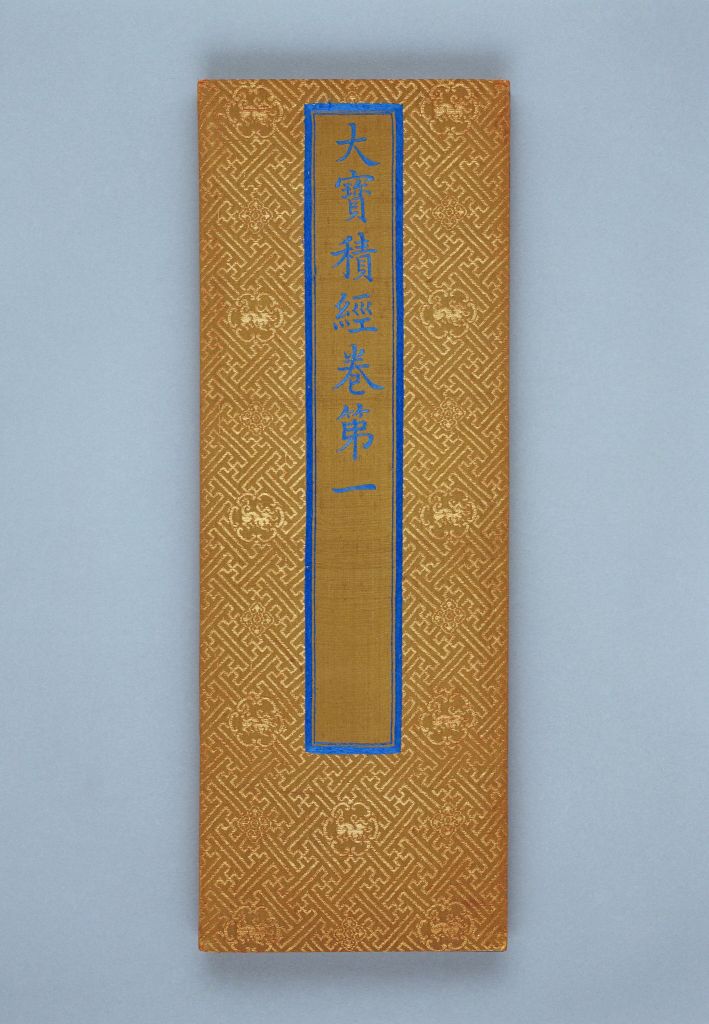

经折装

图书从卷轴装演变到册页形式的一种过渡性装帧。其特点是把长幅卷子一正一反折叠成长方形书本形式,前后粘以封面。佛家经典多用此式。隋、唐以后,佛教大盛,翻译了很多经卷。佛徒诵读时舒卷不便,乃改为折叠成册的形式。凡经折装的书本也称“折本”。因奏折也用这种形式,故后来又有“折子本”的叫法。

五彩

彩瓷品种之一。“五彩”意为多彩,且一般来说,其中必含红彩。在已高温烧成的白瓷或已绘局部图案的青花瓷上以红、绿、黄、紫、黑、蓝等彩描绘图案纹饰,再经彩炉低温烧成。再配以其它两种或两种以上的色彩。按生产工艺之不同,通常人们将五彩分为釉上五彩和青花五彩两大类。

五彩是在宋、元釉上加彩的基础上发展起来的。明宣德时已有五彩,但明代釉上彩以红、绿、黄三色为多,嘉靖、万历时期的官窑釉上彩瓷,以釉下青花和釉上多种彩相结合,称青花五彩。清康熙朝发明了釉上蓝彩、金彩和光亮如漆的黑彩,使釉上五彩成为彩瓷的主流。自雍正朝始,粉彩盛行,五彩只作为仿古瓷少量生产。五彩烧成温度略高于粉彩,不如粉彩般有柔软感,故又称“硬彩”或“古彩”。

织金

亦称库金,是清代宫廷御用品,因织成后要交清宫内务府存放于缎库而得名。纹饰多为金线织出的显花,但有时也使用银线。不论织金、织银,同属一类品种。织金有织金锦和织金缎之分。

三希

清乾隆内府曾收藏晋王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》三件晋人书迹,高宗弘历视之为稀世珍宝,贮藏于养心殿西暖阁“温室”,颜曰“三希堂”。

乾清宫

三希堂

位于紫禁城西六宫之一养心殿内西暖阁,原为乾隆皇帝的书房,名温室。因内府收藏王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》,乾隆皇帝视为稀世之宝,贮藏于此,并撰《三希堂记》,阐释“三希“之深意,遂易名为三希堂。至今仍保持原貌。

王杰

王杰(1725—1805年),清陕西韩城人,字伟人,号惺园,别号畏堂、葆淳。王杰于乾隆二十六年(1761年)进士及第,授官翰林院修撰,后官至东阁大学士、军机大臣。王杰历事乾隆、嘉庆两朝,以刚正忠直著称于世。他死后的谥号为文端。王杰的著作有《葆醇阁集》、《惺园易说》等。

沈初

沈初(?——1799年),字景初,号云椒,浙江平湖人。清乾隆二十八年(1763年)探花,官至户部尚书。曾参与编纂《四库全书》、《石渠宝笈》、《秘殿珠林》等。有《兰韵堂集》。

于敏中

于敏中(1714-1780年),字叔子,号耐圃,江苏金坛人。乾隆朝状元。曾历任内阁学士,兵部、刑部、户部侍郎,军机大臣等职,颇受乾隆皇帝的信任,又授文华殿大学士衔,任上书房总师傅,《四库全书》馆总裁。于敏中聪颖过人,乾隆御制诗多有由他聆听后笔录定稿。因久参机要,与外官相勾结,收受贿赂甚多。后因病卒。著有《国朝宫史》、《素余堂集》。

王际华

王际华(?—1776年),字秋瑞,清浙江钱塘人。清乾隆十年(1745年)进士,授编修。三迁至侍郎,历工、刑、兵、户、吏各部,在兵部时曾建议整肃武科乡会试秩序。官至户部尚书。

彭元瑞

彭元瑞(1736—1820年),字掌仍,一字辑五,号芸楣,江西南昌人。乾隆二十二年(1757年)进士。擅长史学、校勘学,精鉴。。乾隆、嘉庆两朝任职清廷,官至工部尚书、协办大学士。乾隆三十七年(1772年)任四库全书之副总纂。内廷著录藏书、书画及彝鼎,辑《秘殿珠林》、《石渠宝笈》、《西清古鉴》、《宁寿鉴古》、《天禄琳琅书目》等,皆有其参与或主持。著有《经进藁》、《知圣道斋跋尾》等。卒赠协办大学士,谥文勤。

金士松

金士松(?—1800年),清江苏吴江人,寄籍宛平,字亭立,号听涛。乾隆二十五年(1760年)进士及第,历任内阁学士,礼、兵、吏部侍郎,顺天学政,嘉庆间官至兵部尚书。金士松去世后谥号为文简。其著作有《乔羽书巢诗集》等。

董诰

董诰(1740—1818年),字西京,号蔗林,清浙江富阳人。乾隆二十八年(1763年)进士,官至内阁学士,充四库馆副总裁。甚得高宗、仁宗宠遇。朝廷编修,多有由其主持者。善画。谥文恭。著有《满洲源流考》、《高宗实录》等。

龙纹

陶瓷器装饰纹样之一种。明、清两代是陶瓷器以龙纹为装饰的全盛时期,主要采用釉上、釉下彩绘方法,亦有印花、刻划等工艺。龙的体态有较多变化,常见有云龙、戏珠龙、海水龙、螭龙、行龙、立龙、正面龙、侧面龙、夔龙等。

牌记

宋版书中印有刻书者堂号、主人姓名、刊刻时间等字样,四周围以墨框者称为牌记,亦称墨围、木记或书牌。多为长方形,还有钟形、鼎形、碑形、亚字形、葫芦等形状。一般置于封面页的后半页,也有置于序末、目录末、某卷末或书末的。元、明刻书多仿效之。此外,明、清盛行在书前内封镌三行宽竖格刻印著者姓名、书名、刻书者堂号、刊刻年月等字样,类似现代书籍的版权页。有人将以上种种统称为牌记或书牌。

说法

说法即宣说佛法,以化导利益众生。与说教、说经、演说、劝化、唱导等同义。

韦驮

梵文Skanda(塞建陀)音译的讹略,亦称韦天将军。佛教护法天神。传说为四天王中南方增长天王的八将之一,居四天王三十二将之首。自唐初道宣记载其事迹以来,其塑像被安置于寺院中,一般穿古武将服,执金刚杵,立于天王殿弥勒像之后,面对大雄宝殿内的释迦牟尼像。

甲胄

甲胄亦称“介胄”,是古代帝王、将士所用的铠甲和头盔,是一种作战或礼仪用服装。甲有藤甲、皮甲、棉甲和铁甲之分;盔有藤盔、皮盔和铁盔之别。

菩萨

菩提萨埵之略称,为十界之一。即指以智上求无上菩提,以悲下化众生,修诸波罗密行,于未来成就佛果之修行者。亦即自利利他二行圆满、勇猛求菩提者。

大乘

大乘,意指大的交通工具。不以个人之觉悟(如小乘行者)为满足,而以救度众生为目的,一如巨大之交通工具可载乘众人,故称为大乘。以此为宗旨之佛教派别,即是大乘佛教。我国与日本之宗派大都属于大乘佛教。

大藏经

佛教自东汉末年传入我国,佛教典籍也随之在我国得到很大发展,翻译、缮写、刊刻的佛经大量出现。除单经外,还整理编辑了大藏经。大藏经相当于佛典的百科全书,内容庞博,其论述涉及哲学、政治、经济、历史、语言、文学艺术、天文、历法、医学、建筑诸多领域,对研究佛文化具有极为深远的影响。 大藏经在体系上分为“甘珠尔”和“丹珠尔”两部分。“甘珠尔”意为佛说部,即佛祖释迦牟尼的教法总集,包括显、密的经、律两部分,共1108种。“丹珠尔”则是佛弟子及研究佛学的学者们对经、律两部分的阐述和论疏,包括密教仪轫和五明杂著等,共3461种。藏文写本甘珠尔经目前所知有三种:一为明景泰写本(不详所藏何处),一为清康熙八年(1669年)写本(现存台北故宫博物院 ),一为乾隆三十五年泥金写本,现分存于北京故宫及台北故宫博物院。

梵本

梵本又称梵夹、梵经、梵典,指以梵语书写在贝叶、桦皮、纸等上的经典。

康僧会

康僧会(?―280年),三国时代的译经僧,交趾(越南北部)人。康僧会应孙权的请求在吴国传道译经,这是佛教传入我国南方的开端。

菩提留支

菩提留支(生卒年不详),北魏时天竺僧人,他翻译了《楞伽》、《法集》、《深密》、《胜思惟》、《大宝积》、《法华》、《十地》等经论,共一百二十七卷。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫