《般若波罗蜜多心经》全称《摩诃般若波罗蜜多心经》,简称《般若心经》、《心经》。全经通过佛陀与舍利子的对话阐述了大乘佛法的心要。

本经的异译本还有六种:《摩訶般若波罗蜜大明咒经》(鸠摩罗什译)、《般若波罗蜜多那提经》(菩提流支译)、《般若波罗蜜多心经》(般若、利言译)、《普遍智藏般若波罗蜜多心经》(法月译)、《般若波罗蜜多心经》(智慧轮译)、《圣佛母般若波罗蜜多心经》(施护译),近代亦有人翻译此经。上述诸译本既有从梵文译出者,又有从藏文译出者,分为大本和小本两大系统。玄奘译本属小本系统,文字最为精练,仅有250余字。此经便于持诵,因此在汉地佛教中流行甚广。

该经的注疏本极多,较重要的有《般若波罗蜜多心经幽赞》(窥基)、《般若波罗蜜多心经赞》(圆测)、《般若波罗蜜多心经略疏》(法藏)、《般若波罗蜜多心经疏》(慧净)等。

旧藏钟粹宫。

玄奘

玄奘(约600-664年),俗名陈袆,洛阳缑氏(今河南偃师缑氏镇)人。唐代著名的高僧、旅行家、学者、翻译家。他不畏艰难险阻,西行印度求法取经,归国后又全力投入佛教典籍的翻译事业。他的毕生活动对我国和亚洲许多国家的宗教界和学术界产生了重大的影响。

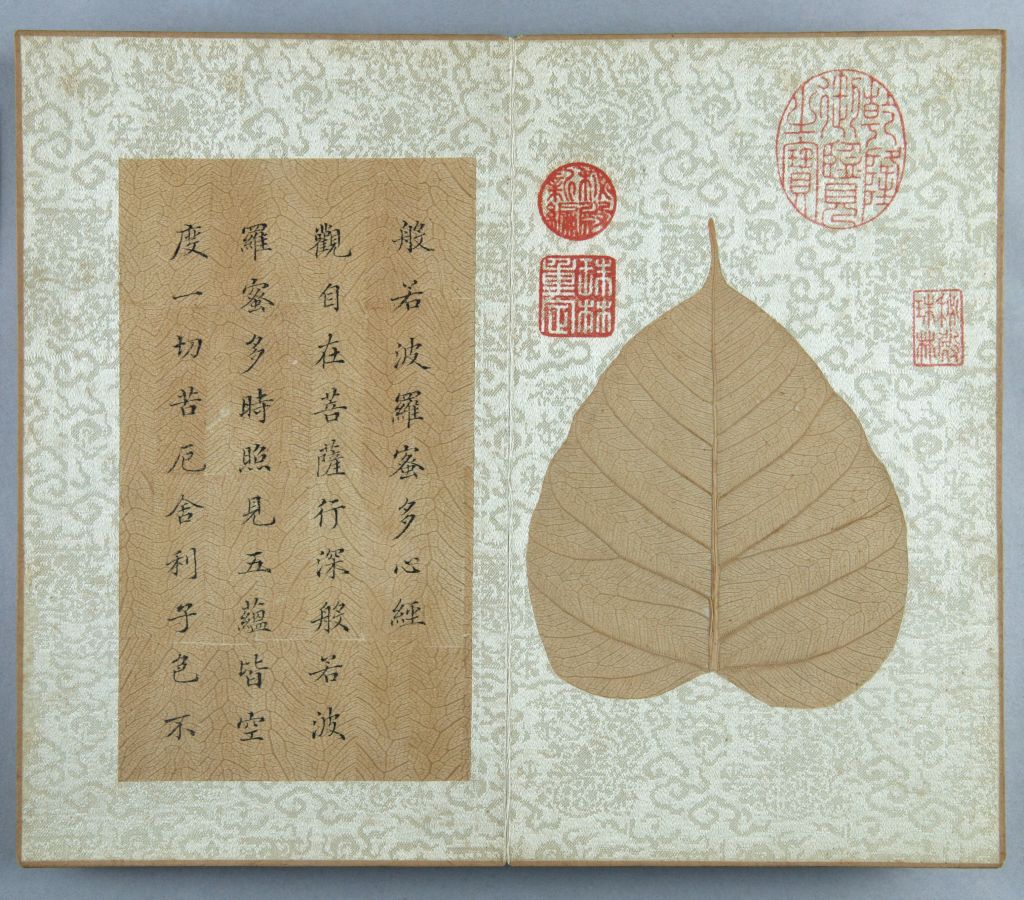

菩提

梵文Bodhi的音译,意译为“觉”、“智”,是指对佛教真理的觉悟,但在具体理解上也有不同,或以觉知“无相”之般若智慧为菩提;或以先天具有的“佛性”为菩提。泛言之,凡是断绝人间烦恼而成就“涅槃”之“智慧”,即为菩提。

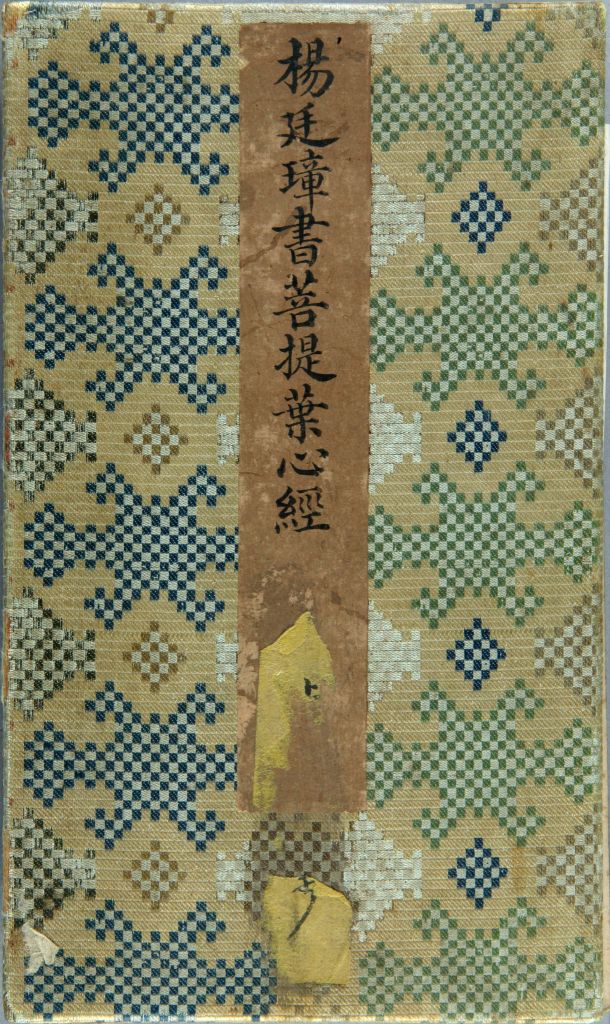

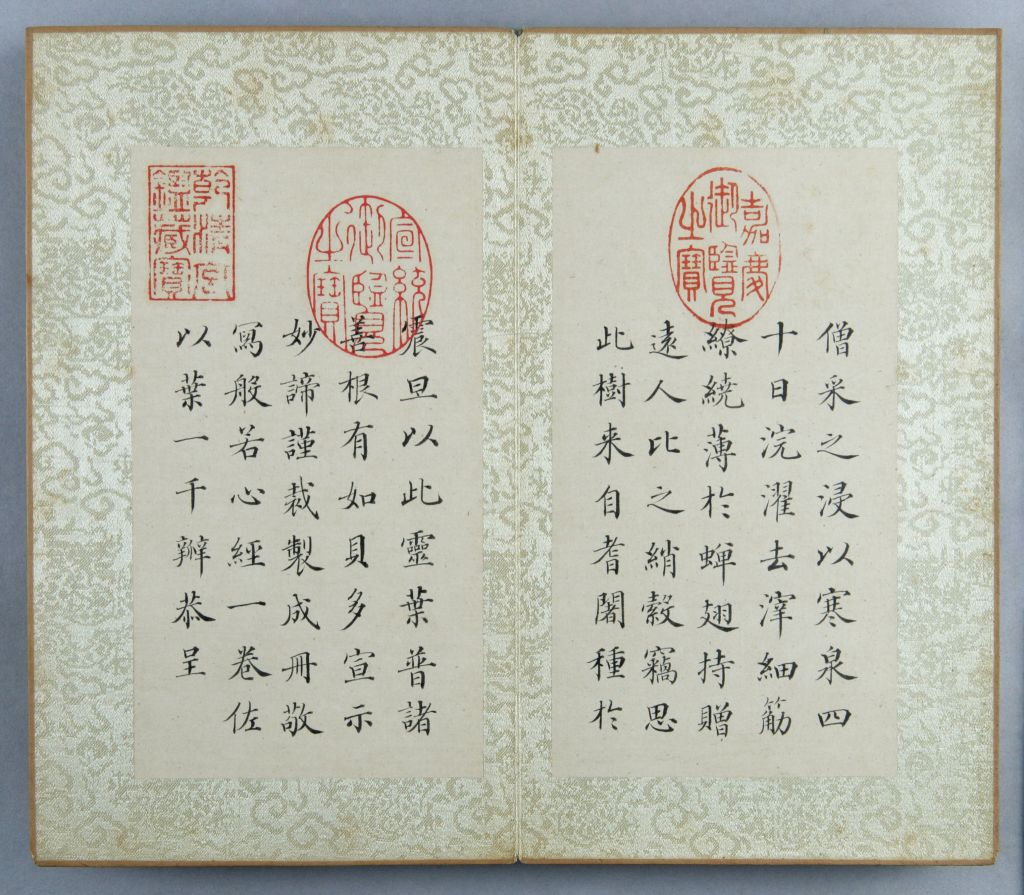

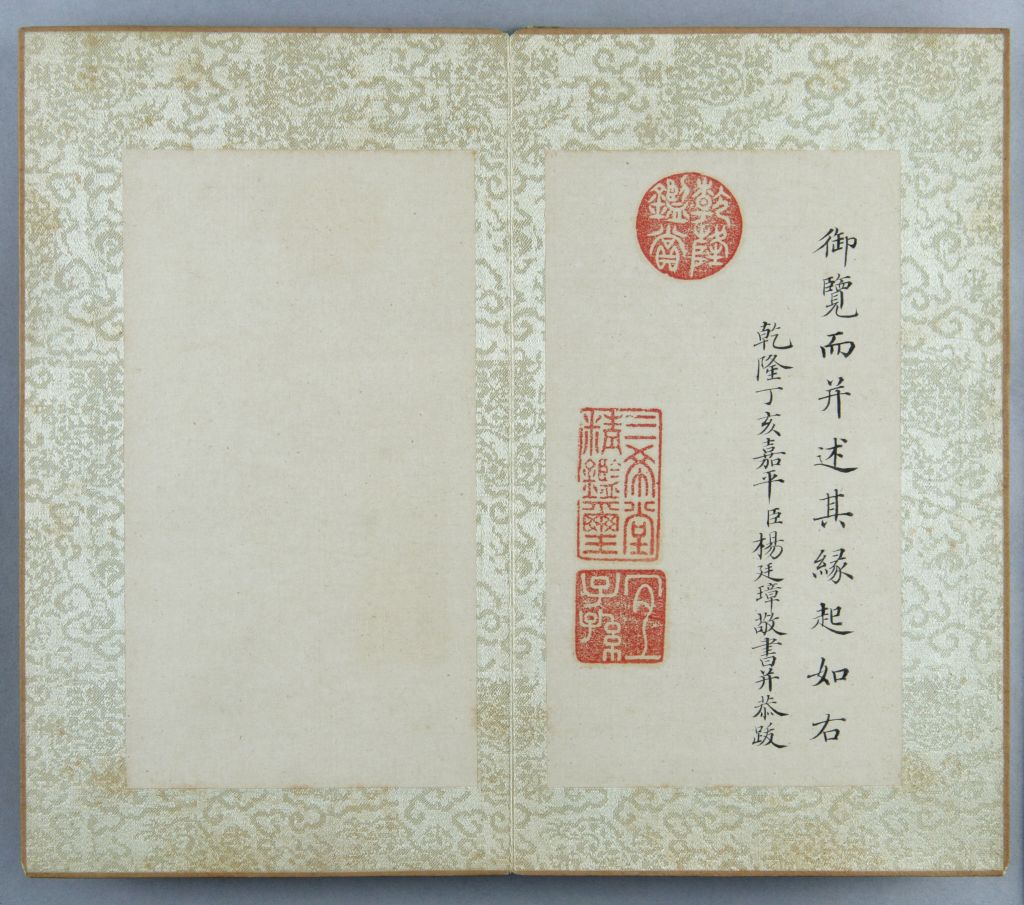

杨廷璋

杨廷璋(1688—1772年),字奉峨,清汉军镶黄旗人。世袭佐领。雍正间,自笔帖式累官至广西桂林知府。乾隆间,历浙江巡抚、闽浙总督,以故解任。旋再授工部尚书,署两广总督,调任直隶总督,官至刑部尚书。在浙疏浚西湖,在直隶加筑堤防,均有实绩。卒谥勤悫。

《般若波罗蜜多心经》

观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。舍利子,色不异空,空不异色。色即是空,空即是色。受、想、行、识,亦复如是。舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。是故空中无色,无受、想、行、识;无眼、耳、鼻、舌、身、意;无色、声、香、味、触、法;无眼界,乃至无意识界;无无明,亦无无明尽,乃至无老死,亦无老死尽;无苦、集、灭、道;无智亦无得。以无所得故,菩提萨埵,依般若波罗蜜多故,心无挂碍。无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅槃。三世诸佛,依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提。故知般若波罗蜜多,是大神咒,是大明咒,是无上咒,是无等等咒,能除一切苦,真实不虚。故说般若波罗蜜多咒,即说咒曰:揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃。

经折装

图书从卷轴装演变到册页形式的一种过渡性装帧。其特点是把长幅卷子一正一反折叠成长方形书本形式,前后粘以封面。佛家经典多用此式。隋、唐以后,佛教大盛,翻译了很多经卷。佛徒诵读时舒卷不便,乃改为折叠成册的形式。凡经折装的书本也称“折本”。因奏折也用这种形式,故后来又有“折子本”的叫法。

三希

清乾隆内府曾收藏晋王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》三件晋人书迹,高宗弘历视之为稀世珍宝,贮藏于养心殿西暖阁“温室”,颜曰“三希堂”。

三希堂

位于紫禁城西六宫之一养心殿内西暖阁,原为乾隆皇帝的书房,名温室。因内府收藏王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》,乾隆皇帝视为稀世之宝,贮藏于此,并撰《三希堂记》,阐释“三希“之深意,遂易名为三希堂。至今仍保持原貌。

佛陀

又作浮屠、浮图、佛驮等。意为觉者、知者。原本指释迦牟尼,后演为党觉悟真理者之总称。

舍利

梵文Sarira的音译,又译“室利罗”、“设利罗”,原意指释迦牟尼之尸骨。相传释迦牟尼遗体火化后结成五色珠状物,即为舍利,后来也泛指德行较高的和尚死后焚剩之骨。据说舍利有三种颜色:白色骨舍利,黑色发舍利,赤色肉舍利。另据佛经云,舍利还有“全身舍利”、“碎身舍利”、“法身舍利”之别。

大乘

大乘,意指大的交通工具。不以个人之觉悟(如小乘行者)为满足,而以救度众生为目的,一如巨大之交通工具可载乘众人,故称为大乘。以此为宗旨之佛教派别,即是大乘佛教。我国与日本之宗派大都属于大乘佛教。

梵文

亦称“梵字”、“梵语“、“梵书”,是印度古代的一种语言文字。相传为大梵天王所造,梵天创造了梵文字母。梵文是印欧语系最古老的语言之一,同时对汉藏语系有很大的影响。其南北发展各异,行于北者多方形,行于南者多圆形。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫