《清文翻译全藏经》始译于清乾隆三十七年(1772年),高宗弘历命设“清字经馆”于西华门内,由章嘉呼图克图主持,并派皇子、大臣及通晓满文、蒙古文、藏文翻译者计96人,以汉文《大藏经》为主要底本,兼蒙文《甘珠尔·丹珠尔》、藏文《甘珠尔·丹珠尔》为底本翻译刊刻而成。历经18年,至乾隆五十五年(1790年)翻译工作全部完成,部分经卷印刷成帙。同年十二月,清字经馆遭遇火灾,部分经版和已刊刻完成的经卷被烧毁,损失严重,后经重新雕版印刷,至乾隆五十九年(1794年)始全部告峻。

《清文翻译全藏经》每函由经页、内层护经版、内经衣、外层护经版和外层经被组成。经页朱色双面印刷,长73cm,宽24.5cm,由内层上下护经版、外层上下护经版保护。内层上下护经版皆为木质外包金黄色织锦面制成,长73.7cm,宽24.6cm。外层护经版为木质红漆描金制成,长77.5cm,宽27.5cm,高3.7cm,上为弧形,底平。

《清文翻译全藏经》共分五大部类,五大部诸经选收般若、宝积、大集、华严、涅槃各部,五部外诸单译经包括:密部经、仪轨、法陀罗尼等,小乘经及集传等,小乘律。大乘律、大乘论及小乘论全部未收录。乾隆帝在经序中说,译刻《满文大藏经》的目的并非溺于祈福之说,而是在当时已有汉、藏、蒙三种文字的大藏经,独缺满文似为不可,其次是可供中外学习满文之用。

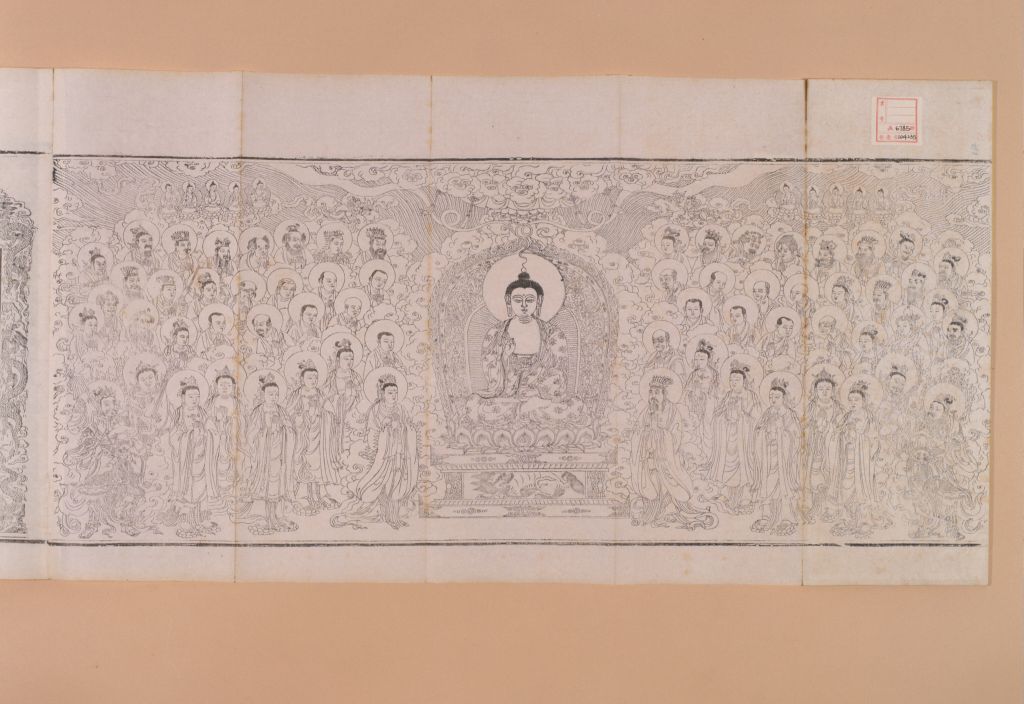

《清文翻译全藏经》中有大量精美的版画插图作品,在中国版画史、佛教版画史及清内府版刻研究中都未曾提及。其所绘佛像众多,姿态各异,画面细缜工整,镌刻极为精细。每幅版面四周饰有纹样均匀、连续不断的云纹图案,两端分别用汉文、满文标注经名、卷次、页码。每尊佛像下方两侧分别用藏文、满文标注佛像称谓。版面居中为造型奇诡怪异的四臂勇保护法、黄勇保护法、毗沙门天王等佛像。这些佛像虽然怪异,却通过画面的巧妙组合给人以庄严肃穆之感。左右两侧为毗那夜迦、风隅、大自在天、阿修罗王、水神龙王、护贝龙王、广财龙王、莲花龙王等佛像,有的头戴宝冠,稳坐莲台,分别手持法轮、莲花、宝剑、绢索、钺斧,有的长带绕肩飘舞,服饰衣冠的纹样相当繁密。每尊佛像面貌表情均奕奕有神。佛像背后布置了佛光炽盛的光环及云纹图案。各幅版面绘镌的佛像可谓姿态万千,风格各异,为精雕细琢的成功之作,不啻为清代内府版画的杰出代表作。

《清文翻译全藏经》共刷印了12部,部分留存宫中,其余颁赐至盛京(今沈阳)、承德、西藏布达拉宫等处。至今仅存世两部,其中西藏布达拉宫收藏一部(缺一函),故宫博物院收藏76函(夹),台北故宫博物院收藏32函(夹),两地所藏为一部完整的满文大藏经。清内府原刻的4万余块双面刻文字版和160余块单面刻佛像图版目前完好地收藏于故宫博物院。《清文翻译全藏经》及其经版不但为少数民族语言的研究提供了丰富的资料,而且也代表了清内府书籍雕版印刷及装潢的最高水平。

满文大藏经

是以满文传写的佛教大藏经,以汉文大藏经为底本的满文选译编刻本,又称《国语译汉全藏经》或《国语译大藏经》。清乾隆三十七年(1772年),根据汉文大藏经的编次和内容选出699部佛籍,译为满文编纂成藏,计108函,2535卷,共分五大部类:1.五大部诸经选收般若、宝积、大集、华严、涅槃各部共计782卷。2.五部外诸重单译经17函,206部,444卷。3.密部经轨仪法陀罗尼等16函,322部,404卷。4.小乘经及集传等20函,155部,460卷。5.小乘律16函,11部,345卷。大乘律、大乘论及小乘论全部未收录。乾隆帝在经序中说,译刻满文大藏经的目的并非溺于祈福之说,而是在当时已有汉、藏、蒙三种文字的大藏经,独缺满文似为不可,其次是可供中外学习满文之用。

大藏经

佛教自东汉末年传入我国,佛教典籍也随之在我国得到很大发展,翻译、缮写、刊刻的佛经大量出现。除单经外,还整理编辑了大藏经。大藏经相当于佛典的百科全书,内容庞博,其论述涉及哲学、政治、经济、历史、语言、文学艺术、天文、历法、医学、建筑诸多领域,对研究佛文化具有极为深远的影响。 大藏经在体系上分为“甘珠尔”和“丹珠尔”两部分。“甘珠尔”意为佛说部,即佛祖释迦牟尼的教法总集,包括显、密的经、律两部分,共1108种。“丹珠尔”则是佛弟子及研究佛学的学者们对经、律两部分的阐述和论疏,包括密教仪轫和五明杂著等,共3461种。藏文写本甘珠尔经目前所知有三种:一为明景泰写本(不详所藏何处),一为清康熙八年(1669年)写本(现存台北故宫博物院 ),一为乾隆三十五年泥金写本,现分存于北京故宫及台北故宫博物院。

内府

职官名,见《周礼·天官》,执掌贡赋货藏,以供邦国之用。后泛指皇家府库或宫廷。

版框

也称“框廓”、“边栏”。指古书书页四周的界线,主要形式为线栏。四周单线者称“四周单边”,四周双线者称“四周双边”,上下单线而左右双线者称“左右双边”。为求形式美观,亦有以图案花样组成的版框,称为“花边”。

册页

册页的组合形式类似西方绘画中的组画,这种艺术形式在山水画中能够比较完整地展现一个地域不同的自然景观,在花鸟画中可以从多重角度、时节去描绘其自然姿色。在人物画中,可以完整地叙述一个历史故事发生的全过程或细化表现某种道德观念。

四周双边

书版一般用四周的界线围成,界线又称边栏,简称边。四周界线只画一道粗墨线者称单边。在粗线之内又附一道细墨线者称双边。上下两边没有细线、仅左右两边有细线者,称为左右双边。上下左右全有细线者,即称四周双边。

清字经馆

位于西华门内武英殿西尚衣监后,殿宇二层,初为皇子所居。清乾隆时设立该馆,为翻译经典之处。嘉庆四年(1799年)改为实录馆。现无存。

西华门

章嘉呼图克图

章嘉呼图克图为清代藏传佛教格鲁派四大活佛之一,是北京、山西、河北、内蒙地域的最高活佛,与清宫廷关系密切。三世章嘉名若必多吉(1717—1786年),甘肃凉州西莲花人,康熙五十九年(1720年)被定为三世章嘉,雍正二年(1724年)奉皇帝之命进京。成年之后,因其谙熟佛典,广弘佛法,雍正帝赐封其为“灌顶普善广慈大国师”。雍正十二年,他奉命前往泰宁护送七世达赖喇嘛返藏。乾隆即位后,他更深受重用,掌管京城喇嘛印务处,多次代表朝廷处理蒙藏事务,他与乾隆帝关系密切,被拜为上师,指导宫内佛教活动、佛殿建设以及佛像制造等。他一生著作甚丰,精通汉满蒙藏多种文字,佛学造诣高深,主持将藏文大藏经《丹珠尔》译为蒙文以及满文《大藏经》的翻译。

章嘉

章嘉是清代黄教(藏传佛教格鲁派)四大活佛之一,余为达赖、班禅、哲布尊丹巴。

《大藏经》

佛教自东汉末年传入我国,佛教典籍也随之在我国得到很大发展,翻译、缮写、刊刻的佛经大量出现。除单经外,还整理编辑了大藏经。大藏经相当于佛典的百科全书,内容庞博,其论述涉及哲学、政治、经济、历史、语言、文学艺术、天文、历法、医学、建筑诸多领域,对研究佛文化具有极为深远的影响。 大藏经在体系上分为“甘珠尔”和“丹珠尔”两部分。“甘珠尔”意为佛说部,即佛祖释迦牟尼的教法总集,包括显、密的经、律两部分,共1108种。“丹珠尔”则是佛弟子及研究佛学的学者们对经、律两部分的阐述和论疏,包括密教仪轫和五明杂著等,共3461种。藏文写本甘珠尔经目前所知有三种:一为明景泰写本(不详所藏何处),一为清康熙八年(1669年)写本(现存台北故宫博物院),一为乾隆三十五年泥金写本,现分存于北京故宫及台北故宫博物院。

描金

瓷器装饰手法之一。其工艺是以毛笔蘸调和好的金粉,在烧好的瓷器上描绘图案花纹,然后入炉经低温烘烧而成。描金创烧于北宋定窑,南宋人周密《志雅堂杂钞》记载:“金花定碗用大蒜汁调金描绘,然后再入窑烧,永不复脱。”用大蒜汁调和金粉是利用其天然的粘性。明清的景德镇御窑厂亦常用描金装饰颜色釉瓷器,如著名的宣德鲜红釉描金器、弘治黄釉描金器、乾隆窑变釉描金器等。

大乘

大乘,意指大的交通工具。不以个人之觉悟(如小乘行者)为满足,而以救度众生为目的,一如巨大之交通工具可载乘众人,故称为大乘。以此为宗旨之佛教派别,即是大乘佛教。我国与日本之宗派大都属于大乘佛教。

沙门

也称“桑门”,佛教称谓。原为古代印度反婆罗门教思潮之各个派别出家者的通称,后来专指佛教僧侣。

法轮

法轮又称梵轮,为佛案之供器。据佛经说,佛初成道时,梵天曾劝请佛转动法轮,并以慈、悲、喜、舍四梵行心(四无量心)宣说大法。此后,佛教中即常以法轮比喻佛法,以法轮转动比喻佛法如轮能碾破众生诸罪恶、佛说法如轮永不停息和佛法圆满无缺。

盛京

今辽宁省沈阳市。盛京是清代龙兴之地,清王朝定鼎中原前在关外建立的最后一座都城。1625年3月,努尔哈赤率众迁都沈阳。随着后金政权在东北势力的发展,盛京都城城垣及皇宫的建筑都达到了相当高的水平。努尔哈赤、皇太极死后葬于此地的福陵和昭陵。清入关后,统治者为了使皇室贵胄子弟永记清朝开国创业之艰难并缅怀先祖,定期至盛京恭谒祖陵。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫