佛教自东汉末年传入我国,佛教典籍也随之在我国得到很大发展,翻译、缮写、刊刻的佛经大量出现。除单经外,还整理编辑了大藏经。大藏经相当于佛典的百科全书,内容庞博,其论述涉及哲学、政治、经济、历史、语言、文学艺术、天文、历法、医学、建筑诸多领域,对研究佛文化具有极为深远的影响。 大藏经在体系上分为“甘珠尔”和“丹珠尔”两部分。“甘珠尔”意为佛说部,即佛祖释迦牟尼的教法总集,包括显、密的经、律两部分,共1108种。“丹珠尔”则是佛弟子及研究佛学的学者们对经、律两部分的阐述和论疏,包括密教仪轫和五明杂著等,共3461种。藏文写本甘珠尔经目前所知有三种:一为明景泰写本(不详所藏何处),一为清康熙八年(1669年)写本(现存台北故宫博物院 ),一为乾隆三十五年泥金写本,现分存于北京故宫及台北故宫博物院。

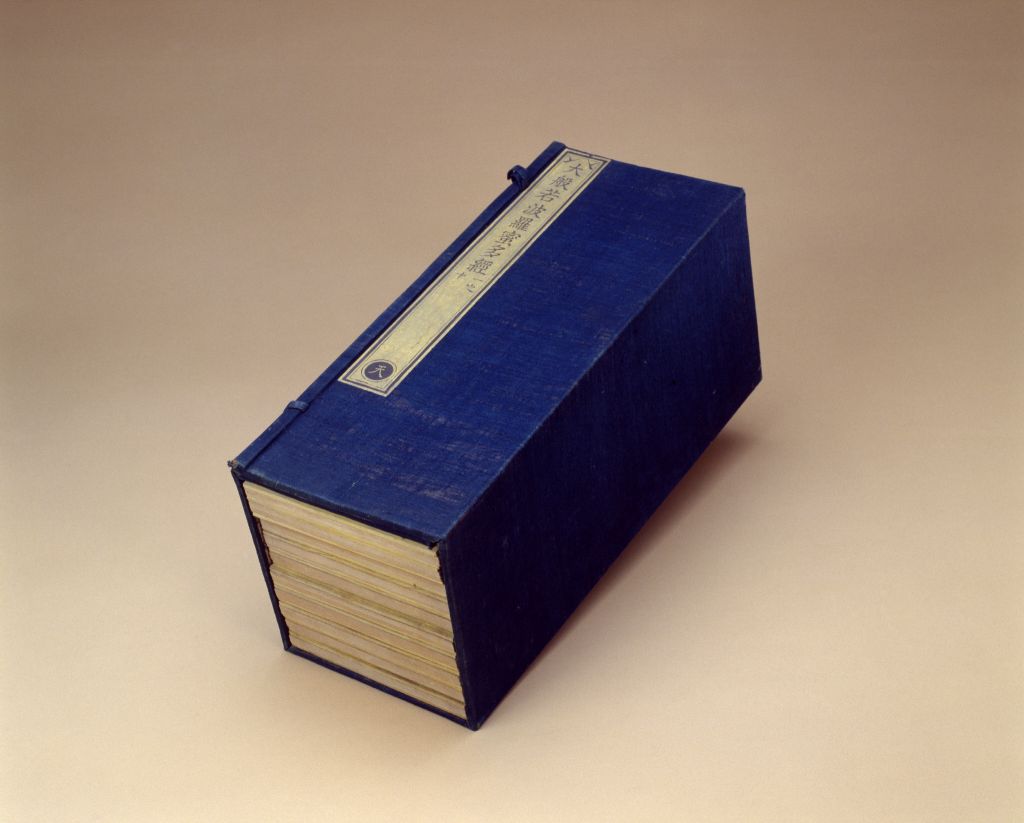

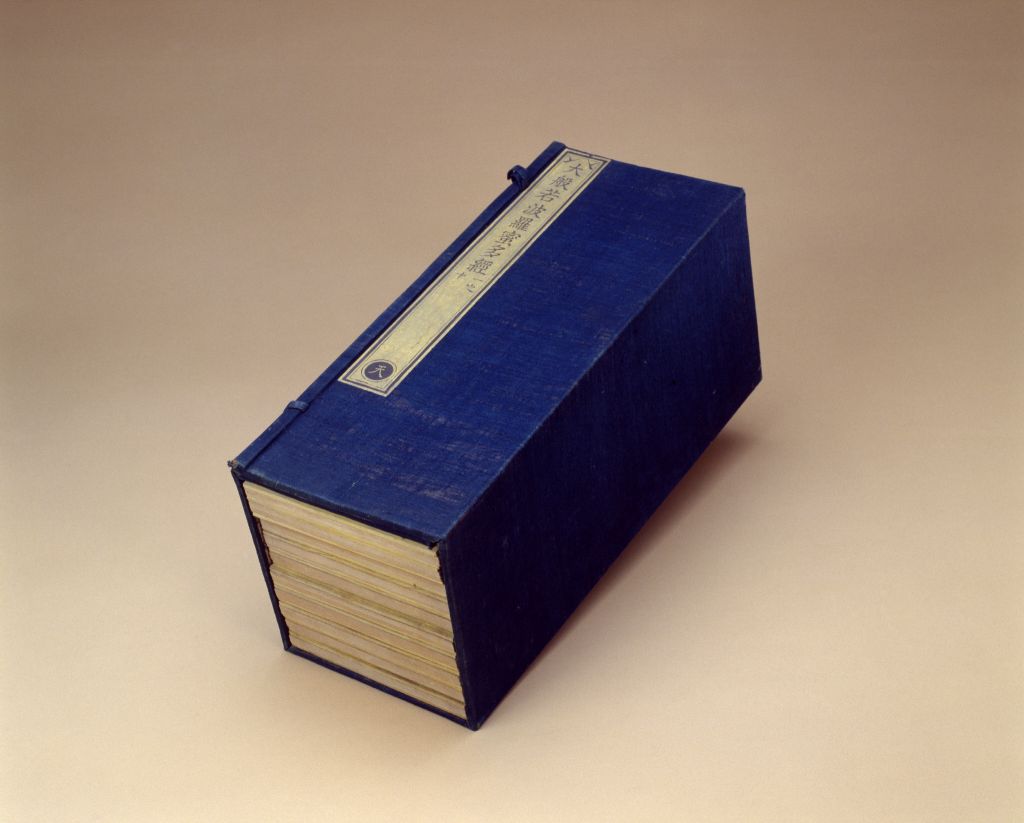

《乾隆版大藏经》首函

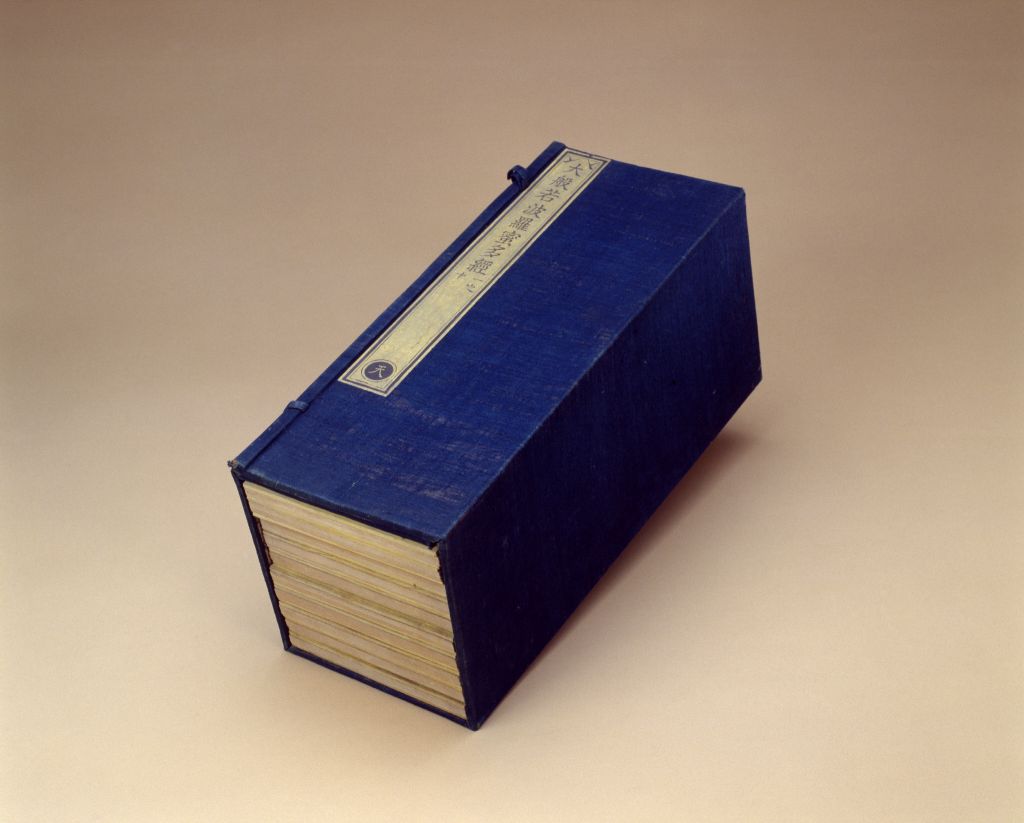

《乾隆版大藏经》首函  《乾隆版大藏经》首函书册

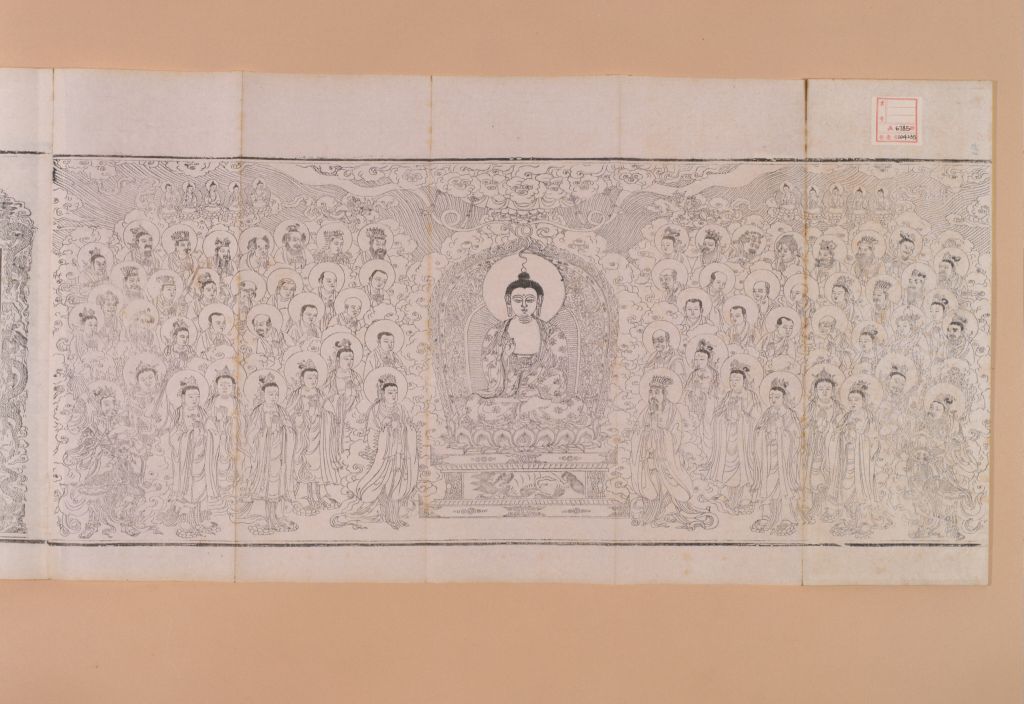

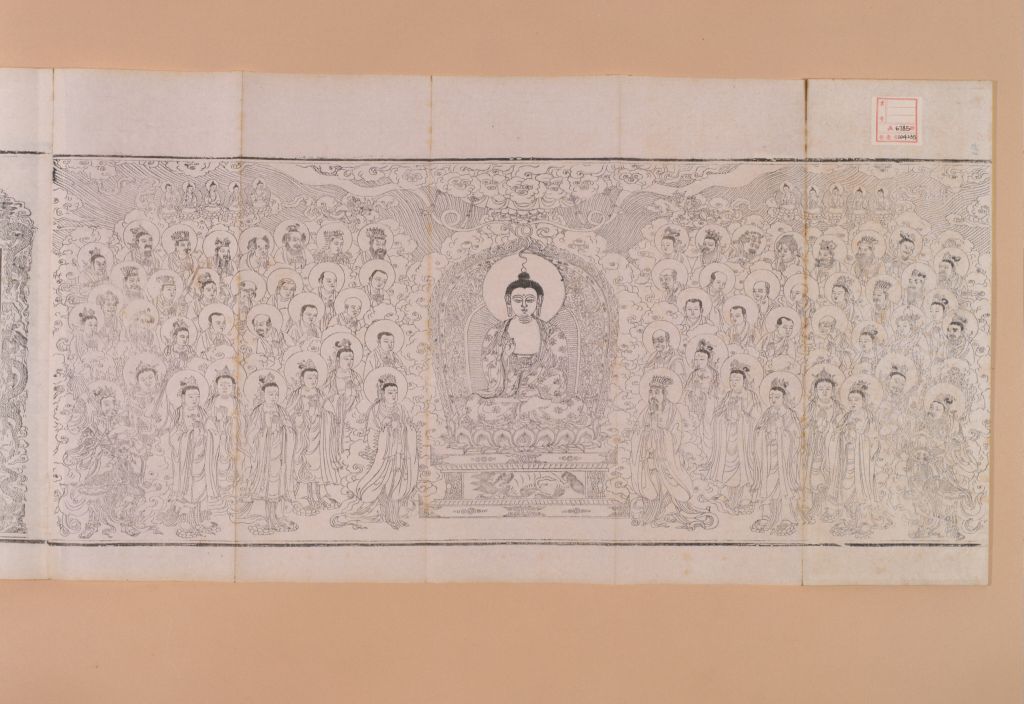

《乾隆版大藏经》首函书册  《乾隆版大藏经》首函插图

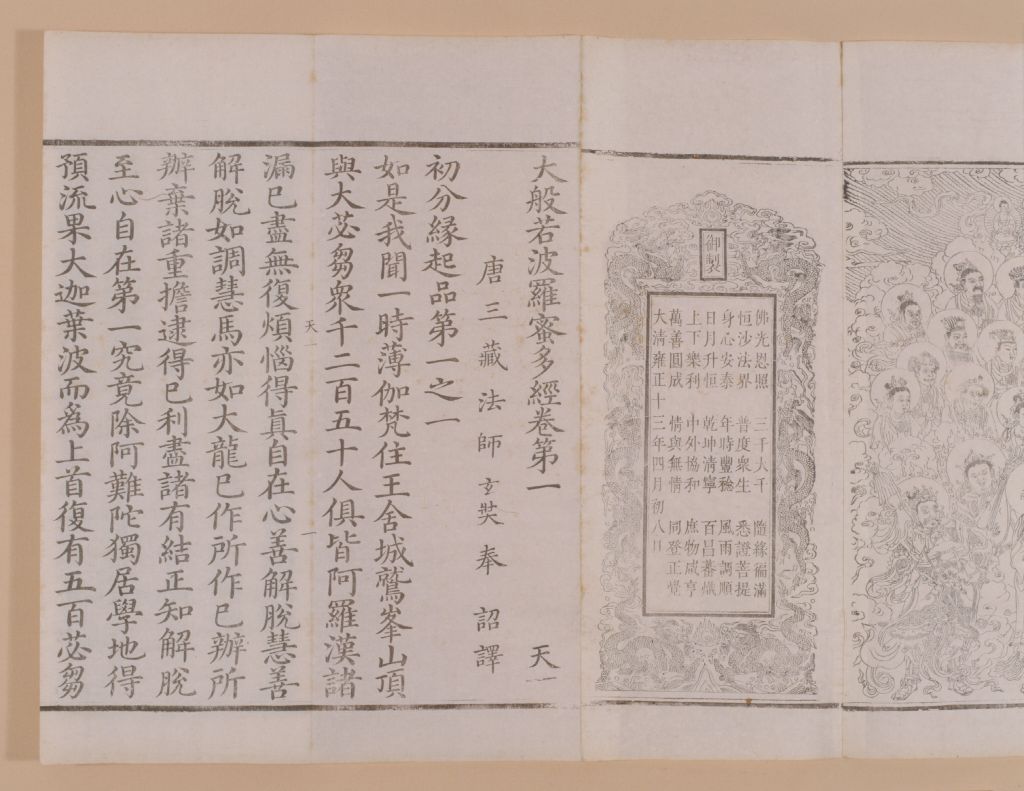

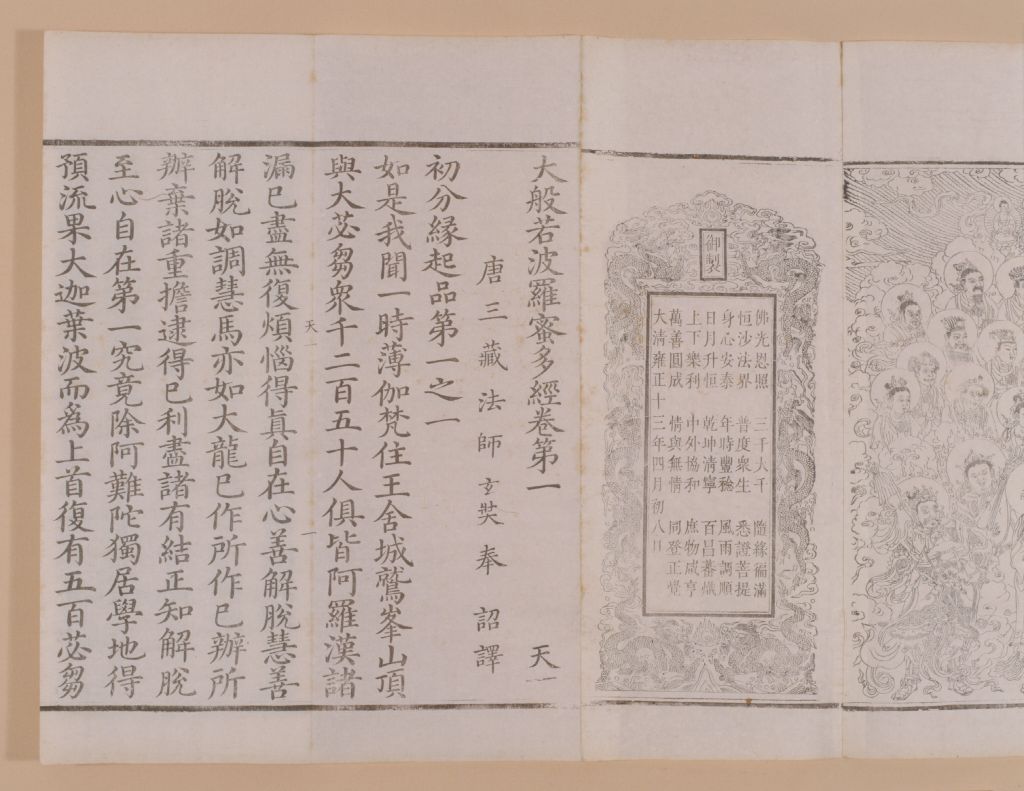

《乾隆版大藏经》首函插图  《乾隆版大藏经》首函首册卷端

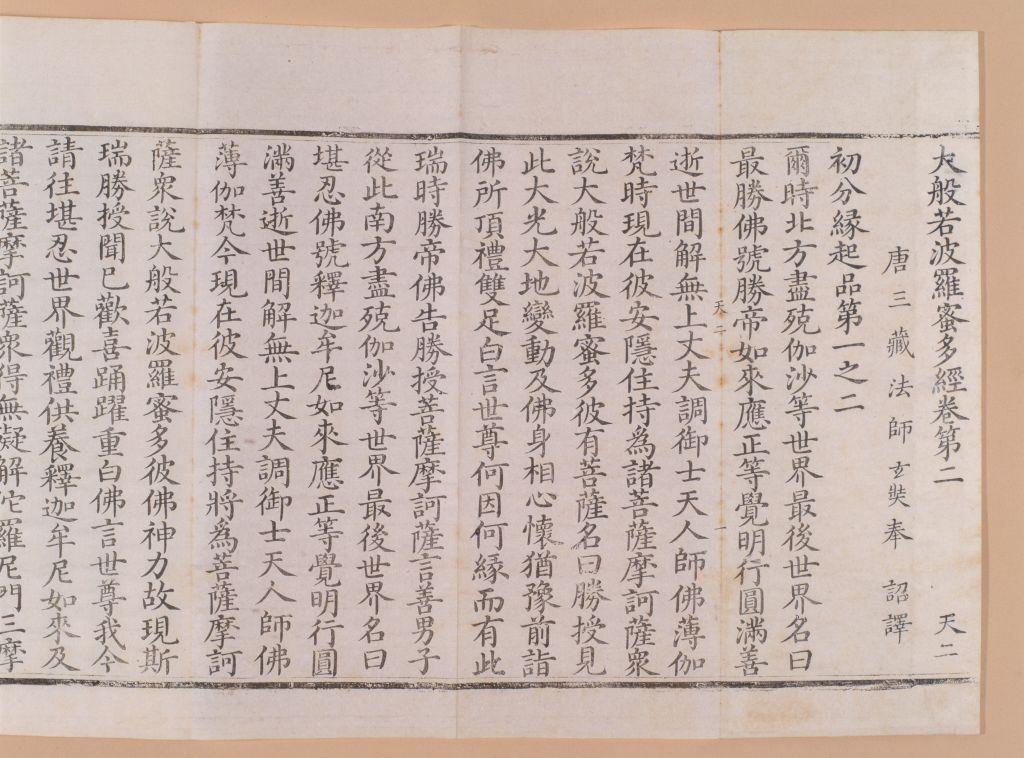

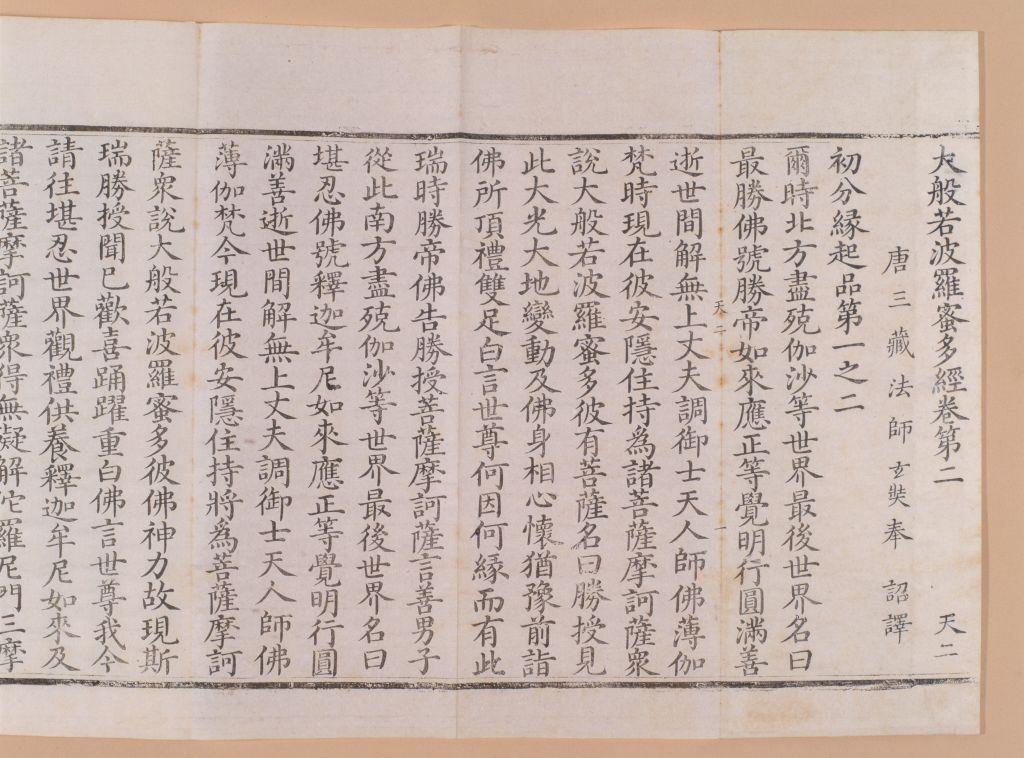

《乾隆版大藏经》首函首册卷端  《乾隆版大藏经》首函首册卷二

《乾隆版大藏经》首函首册卷二

《乾隆版大藏经》为清代官刻汉文大藏经,简称《乾隆藏》,又因经页边栏饰以龙纹而名《龙藏》,泛称《清藏》。它以明《北藏》、《南藏》为底本,又出于政治目的增入明清著名僧人语录、杂著,撤出《出三藏记集》等重要典籍。印成后,乾隆帝还再三下令撤毁其中“违禁”的内容。因此,它比明刻诸藏更具有时代特征。实际收录元、明、清三代高僧大师的经、律、论、杂著等共1665种。

《乾隆版大藏经》的编刊工程浩大,负责其事的官员、学者、高僧等达60余人,监造人员80余人,还募集刻字、刷印和装帧等优秀工匠860余人,历时6年完成。初印104部,颁赐各地禅院。此后至民国年间,又陆续刷印了数十部,共印行150余部。

全藏字体秀丽,镌刻精湛,如出一人;佛像等图版以白描手法绘刻,庄严而不失生动。所用版片特选直隶、山东出产的优质梨木,每版尺寸为75×28×5cm,全部是无结节、无拼凑的整板,共79036块,均两面刻字。1988年文物出版社利用此板再次重印时尚存73024块,有67090块仍能用以刷印。

自宋至清,木刻汉文大藏各代频出,唯有《龙藏》经版保存至今,其印本完整者亦极鲜见,因此,它在世界佛教史上占有重要地位。

大藏经

弘昼

弘昼(1711—1765年),清世宗第5子。雍正十一年(1733年)封和亲王。十三年(1735年)领办理苗疆事务。高宗即位,曾预议政。以行为不检,屡受高宗申斥。著有《稽古斋全集》。

内府

职官名,见《周礼·天官》,执掌贡赋货藏,以供邦国之用。后泛指皇家府库或宫廷。

经折装

图书从卷轴装演变到册页形式的一种过渡性装帧。其特点是把长幅卷子一正一反折叠成长方形书本形式,前后粘以封面。佛家经典多用此式。隋、唐以后,佛教大盛,翻译了很多经卷。佛徒诵读时舒卷不便,乃改为折叠成册的形式。凡经折装的书本也称“折本”。因奏折也用这种形式,故后来又有“折子本”的叫法。

版框

也称“框廓”、“边栏”。指古书书页四周的界线,主要形式为线栏。四周单线者称“四周单边”,四周双线者称“四周双边”,上下单线而左右双线者称“左右双边”。为求形式美观,亦有以图案花样组成的版框,称为“花边”。

佛陀

又作浮屠、浮图、佛驮等。意为觉者、知者。原本指释迦牟尼,后演为党觉悟真理者之总称。

说法

说法即宣说佛法,以化导利益众生。与说教、说经、演说、劝化、唱导等同义。

韦驮

梵文Skanda(塞建陀)音译的讹略,亦称韦天将军。佛教护法天神。传说为四天王中南方增长天王的八将之一,居四天王三十二将之首。自唐初道宣记载其事迹以来,其塑像被安置于寺院中,一般穿古武将服,执金刚杵,立于天王殿弥勒像之后,面对大雄宝殿内的释迦牟尼像。

《龙藏》

亦称《清藏》,清代官刻汉文大藏经,因刊于清雍正十一年(1733年)至乾隆三年(1738年),故又称《乾隆版大藏经》。一千六百七十种,七千二百四十卷。由允昼、释超盛等奉敕编刻,始刻于清雍正十三年(1735年),乾隆三年(1738年)告成。《龙藏》以明代的《北藏》、《南藏》为底本,略加增删编辑而成。

《北藏》

《北藏》始刻于明永乐十八年(1420年),成于正统五年(1440年)。全藏收经36函,6361卷,千字文编号,始“天”终“石”。此后万历皇帝的生母又以内帑增刻了41函,共 410卷。千字文编号,始“钜”终“史”,称之为《续入藏经》,与《北藏》合而为一。因其刻于北京,故统名为《大明三藏圣教北藏》,简称《北藏》,是为明代官刻的第二部大藏经。

《南藏》

亦称《洪武南藏》,始刻于明洪武五年(1372年),永乐元年(1403年)告成。 全藏共计 636函,6331卷,千字文编号,始“天”终“石”,梵筴装。因刻于南京,故名曰《大明三藏圣教南藏》,简称《南藏》,是明代官刻的第一部大藏经。

《出三藏记集》

南朝齐梁僧祐著,十五卷,又名《出三藏集记》、《三藏集记》、《出三藏记》、《僧祐录》、《祐录》。 “出”即翻译,“三藏”即经、律、论,“记集”即记载东汉至梁所译经、律、论的目录、序记以及译经人的传记等。据隋费长房《历代三宝记》统计,书中收录佛典2162部,4328卷。该书是梁以前众多佛经目录中唯一流传至今的著作,内有大量珍稀的佛教资料,在佛教目录学史上有十分重要的地位。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫