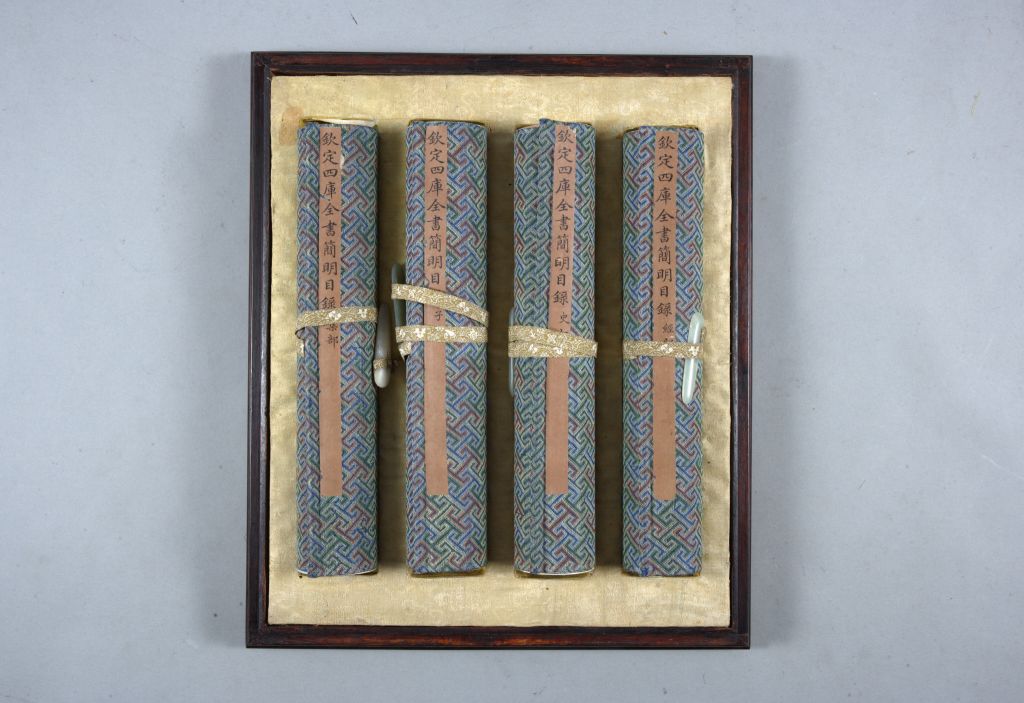

卷轴以仿宋式盘绦纹织锦包首,镶嵌青玉轴头,淡绿、浅黄双色绫天头,洒金笺引首,浅黄色绫隔水,海水江牙杂宝纹缥带,上端系青白玉别扦。各卷首末均钤“乾隆御览之宝”,各卷末下方署“臣纪昀恭书”并钤“纪”“昀”朱文联珠小印。

乾隆帝认为《四库全书总目》卷帙浩繁,不易翻阅,于乾隆三十九年(1774年)命四库馆臣纪昀等另编《四库全书简明目录》。总纂官纪昀等人略去《四库全书》各类总序、小序和存目类各书提要,并将其他各书提要也大加压缩,“只载某书若干卷,注某朝某人撰”,于乾隆四十七年(1782年)汇成《四库全书简明目录》二十卷,进呈御览,由内府收藏。

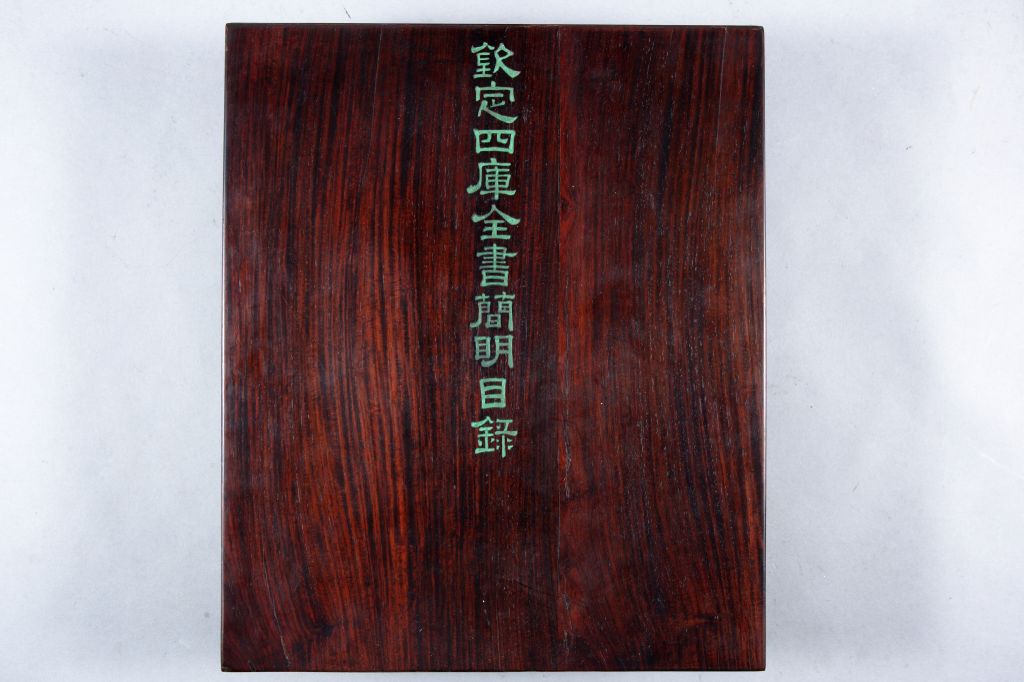

纪昀从《四库全书简明目录》中又选出最精要的内容亲笔撰写,只写书名、著者及卷数,略去存目类各书,缮成此精选本。此书无序跋,以经、史、子、集四部分类,类下列细目,每目之下各书分上下两栏书写,以小楷抄成四轴,每轴一卷,从左至右卷为一束,合装于红木书盒内,进呈皇上,以方便乾隆帝出行携带。

此书装帧技艺精湛,仿宋锦古朴典雅,质地紧密厚实,反映了清内府书籍装潢的艺术风格。

钦定

凡皇帝亲自裁定的事项为钦定。

纪昀

纪昀(1724-1805年),字晓岚,一字春帆,晚号石云,谥号文达,直隶(今河北)献县人。清乾隆朝进士,官至礼部尚书、协办大学士。他学识渊博,贯通典籍,诗文名闻天下。他曾任《四库全书》总纂官,纂定了《四库全书总目提要》。有《纪文达公遗集》、《阅微草堂笔记》等多种著作传世。

卷轴装

亦称“卷子装”。它是纸本书最早的装帧形制,从帛书承袭而来,见于东汉到唐代。其特点是把若干纸张粘连成长幅,用木棍等材料作轴,从左到右卷成一束,称为一卷。册装书籍以“卷”作为计量单位即源于此。此种装帧由轴、褾、带、签等部分组成。

鱼尾

线装书的书口款式之一。其标志为书口中缝刻的鱼尾形符号“【”,常刻在书口上节或下节的四分之一处,体黑者称“黑鱼尾”, 体白者称“白鱼尾”。同页上下节有两个鱼尾的称“双鱼尾”,只在书口上边刻一个的称“单鱼尾”。

红木

即酸枝木,泛指豆科黄檀,属酸枝木类植物。有黑酸枝、红酸枝、白酸枝三种。

盘绦

由类似于花边的复式线条盘绕组成的几何框架纹样。

包首

包在手卷背面开头部分的锦,一端与天杆相连,一端与覆背相连,其靠近天杆处常见贴有狭长的签条。当手卷卷拢时,包首起着保护和装饰手卷的作用。

镶嵌

我国古代金工传统工艺之一。铸造铜器时,在需镶嵌部位表面铸成线槽,将松石、红铜片或金银丝、片嵌入凹槽,再打磨平滑。镶嵌工艺始于二里头文化时期,在春秋时期较盛行。

天头

立轴款式的书画,其左右两边的镶料称之为“边”,上、下两头的镶料称之为“天地”或“天头”、“地头”。对联、条屏以及竖式镜心的镶料名称亦同上。

引首

中国书画手卷的专业术语。指在本幅前面所留的空白纸方,一般用以题写书画名称或高度概括的品评,多为四字,与画心之间有隔水分开。因开卷时首先见其,故称“引首”,最早在明初出现。

隔水

或称“隔界”,是为了使“天头”、“引首”与“画心”不致紧接在一起而相隔的镶条,亦增加了美观之效果。

海水江牙

明清各种工艺品上常用的一种装饰图案。其表现为海波层层,其间涌出牙状浪花,常与云纹及龙纹组合,象征真龙天子主宰着江山社稷。

杂宝纹

由古代一些常用的吉祥物所组成的纹饰。通常有珠、钱、磬、祥云、方胜、犀角杯、书、画、红叶、艾叶、蕉叶、鼎、灵芝、元宝、锭等。

《四库全书》

我国古代最大的丛书,清代乾隆皇帝敕辑。乾隆三十八年(1773年)诏开“四库全书馆”,裒辑《永乐大典》之散篇,并收罗天下之遗书,参其事者4400余人,历时10年完成。《四库全书》分经、史、子、集四部,故名“四库”。共3400余种,79300卷,凡6114函,36381册,约9亿9千7百万字。内容涉及广泛,对整理保存古代文献起了极大作用。

《四库全书》以丝绢作书皮,其中经部书用褐色绢,史部书用红色绢,子部书用黄色绢,集部书用灰色绢,分别贮于楠木书匣中,再放置在书架上,十分考究。《四库全书》前后共抄录七部,其中以文渊、文源、文津三阁藏本最为精致,疏漏较少;文宗、文汇、文源各本已亡失。现存四部中,文渊阁本现藏台北故宫博物院;文津阁本现藏北京图书馆;文溯阁本现藏甘肃省图书馆;文澜阁本散佚后补抄复原现藏浙江省图书馆。

内府

职官名,见《周礼·天官》,执掌贡赋货藏,以供邦国之用。后泛指皇家府库或宫廷。

仿宋锦

即宋式锦,是明清两代按照宋代锦的组织与花纹特点仿制的,具有宋代锦的风格特征的织锦。

宋锦

以彩纬显花的重纬织锦,因始盛于宋代而得名。产于苏州、湖州、杭州一带,多用于书画装裱。织物结构采用三枚斜纹组织,配色采用分段换梭。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫