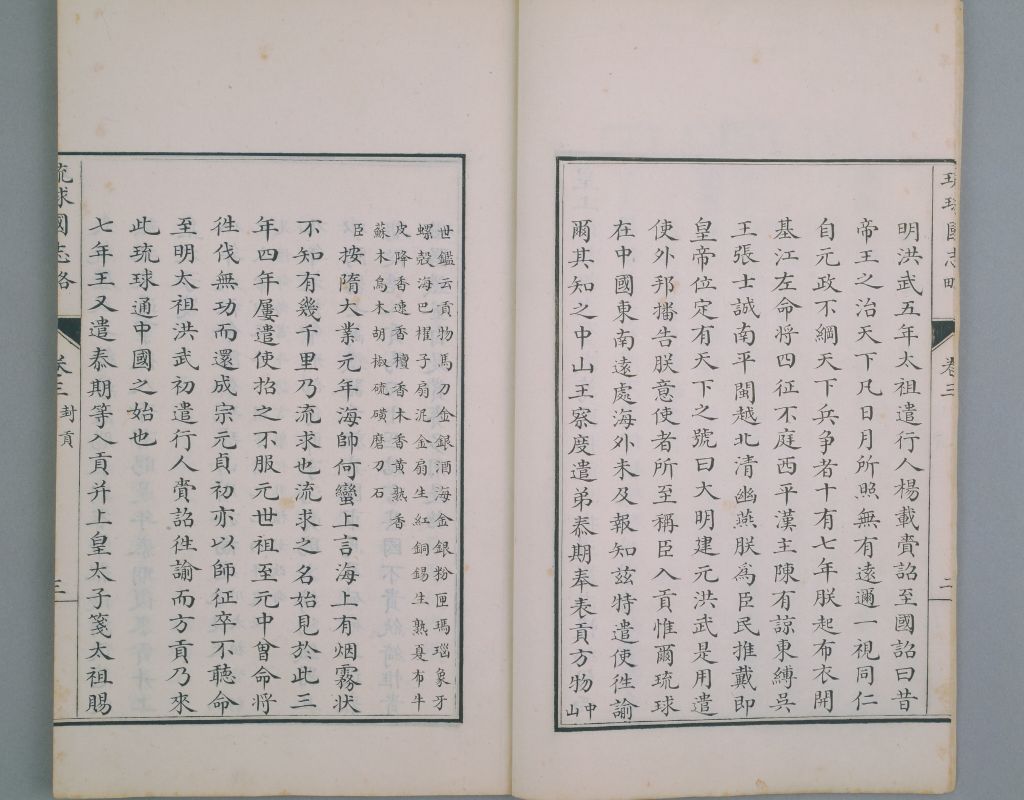

本书主要记载琉球国的历史和地理概况。清乾隆二十一年(1756年)五月,周煌同翰林院侍讲全魁受命前往琉球,册封尚穆为琉球国中山王,于次年正月回国。在出使途中,周煌留意当地掌故,随手记录。回国后又参阅大量史籍,整理编辑,手写成书后进呈皇帝御览,以便把握琉球国的历史、地理、风俗和人情等方面的情况从而确定相应的国策。

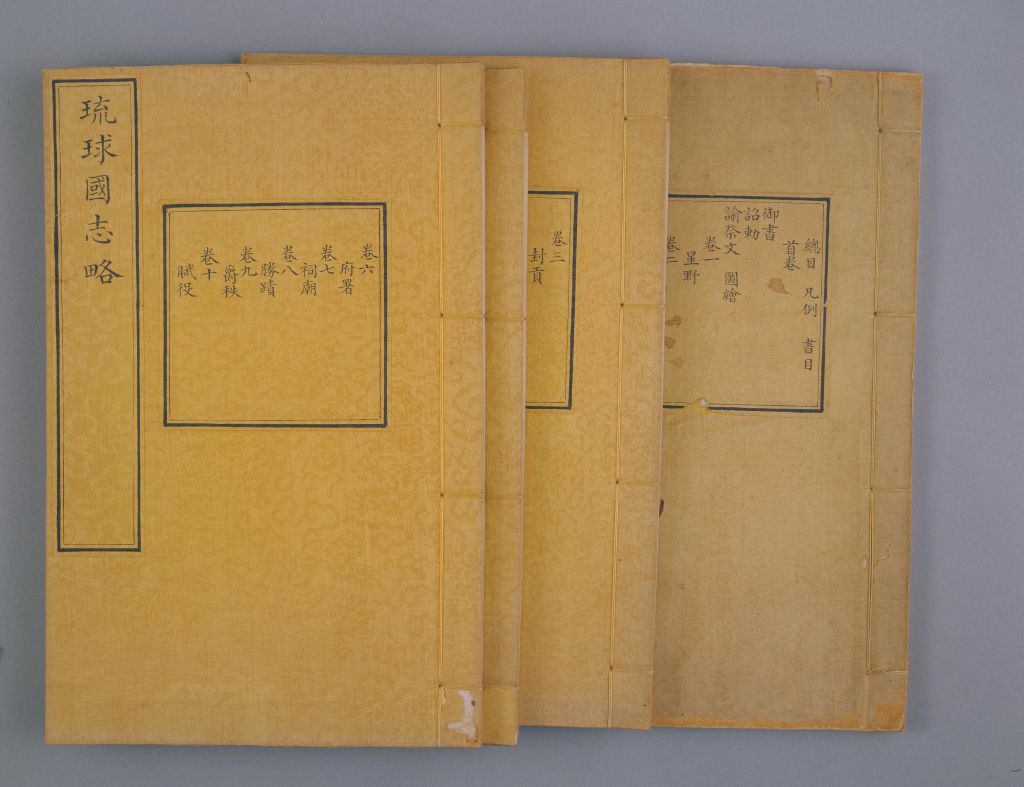

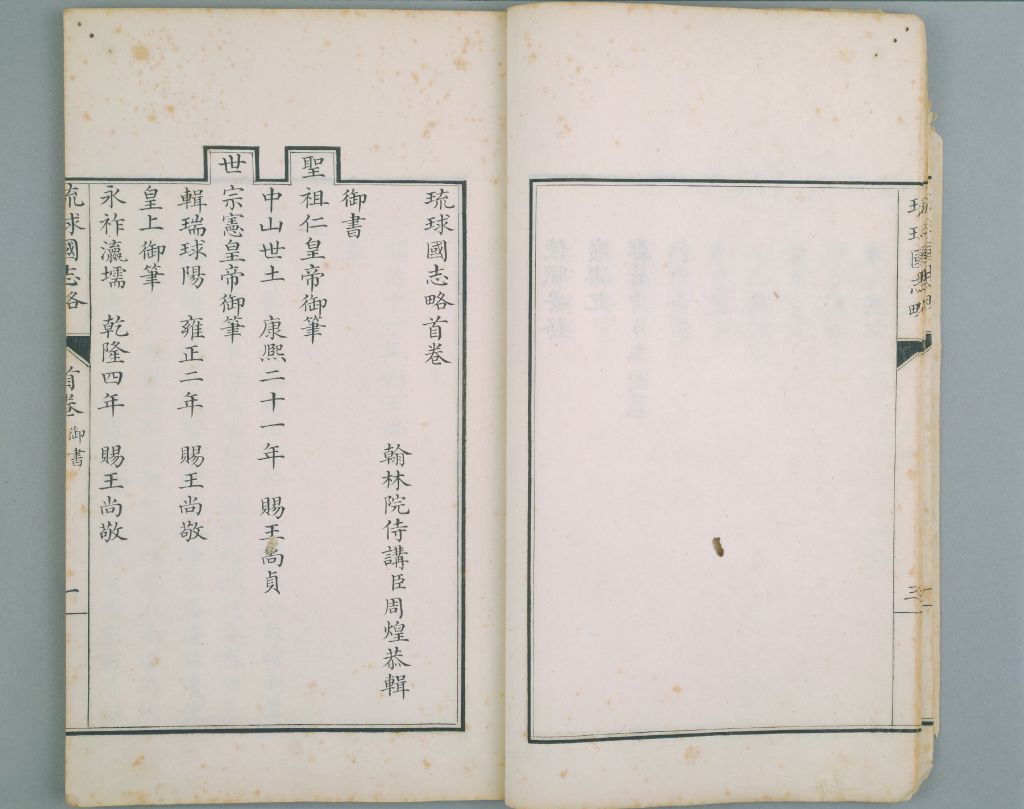

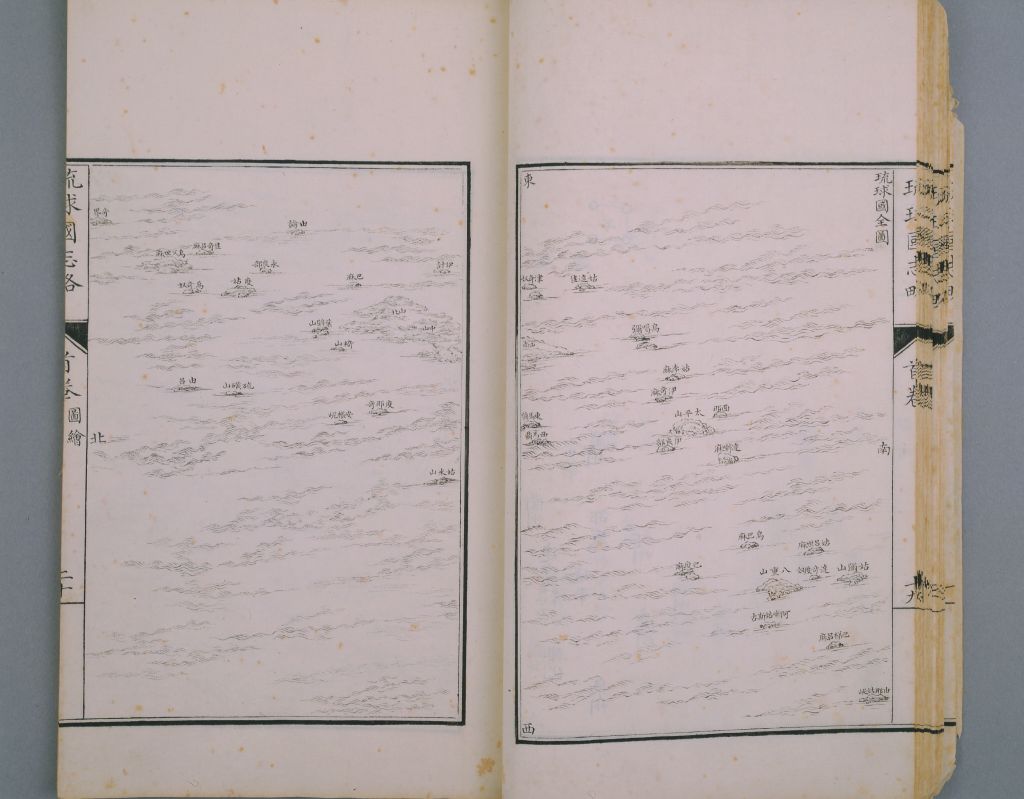

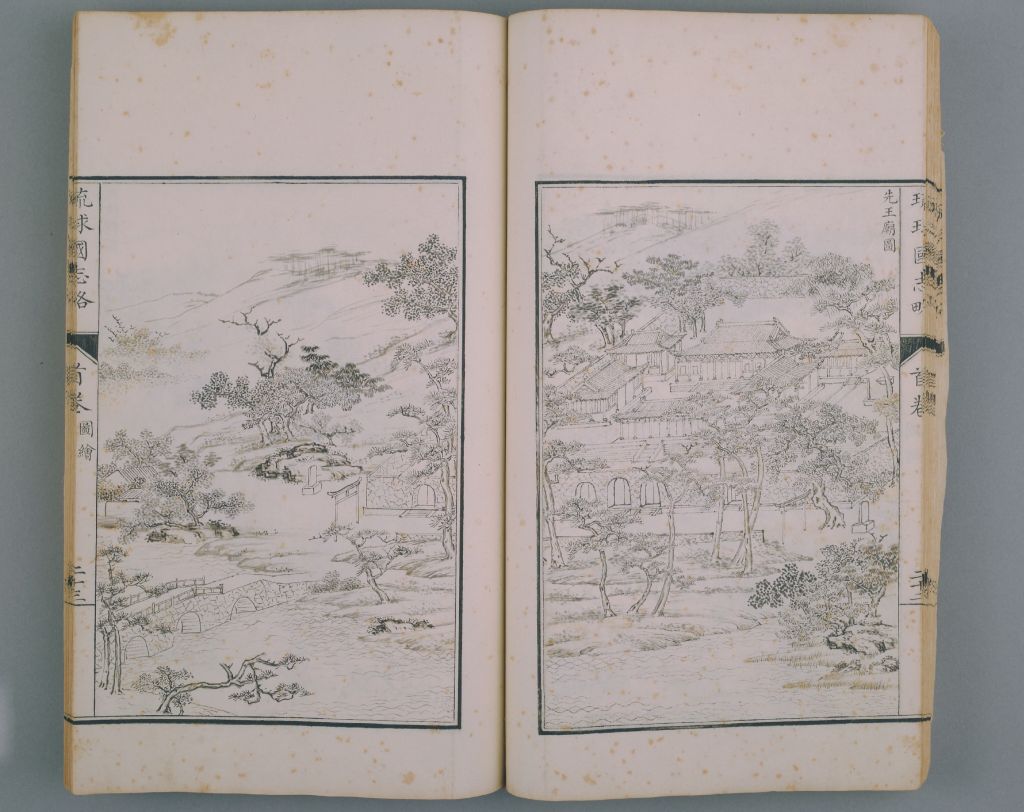

全书依序有总目、凡例、采用书目、首卷及正文。首卷包括御书、诏敕、谕祭文和图绘。御书辑录圣祖、世宗、高宗亲笔书赐琉球国王的匾额。诏敕辑录世祖、圣祖、高宗给琉球国王的诏书。谕祭文辑录圣祖、高宗为与琉球国有关的丧事或祭事谕写的祭文。图绘包括琉球星野图、琉球国全图、琉球国都图、王府图、先王庙图、天使馆图、球阳八景图、封舟图、玻璃漏图、罗星图和针路图。正文各卷篇目如下:卷一星野;卷二国统;卷三封贡;卷四上舆地,包括建置、疆域、形胜、城池和炮台等;卷四下风俗,包括形质、气候、习尚、仪节、节令、服饰及舍宇等;卷五山川,包括国中山、属岛山、海(潮候、风信、针路)、水泉、桥梁等;卷六府署,包括王府、世子府、使馆、学校等;卷七祠庙,包括寺院;卷八胜迹;卷九爵秩;卷十赋役;卷十一典礼;卷十二兵刑;卷十三人物,包括贤王,忠节、忠义、孝义之士、列女、文苑及方外人物;卷十四物产,包括谷、货、蔬、果、草、木、禽、兽、鳞和介虫;卷十五艺文;卷十六志余,所收的都是无卷可附的杂记丛谈。

记载琉球史地的古籍并不多见,因此本书极为珍贵,可作为研究中国和琉球友好往来及琉球古代历史的重要参考资料。

《琉球国志略》尚有清乾隆年武英殿刻本,《丛书集成初编》和《中国古籍善本书目》著录。

琉球

即今冲绳群岛,位于日本西南部,又称南西群岛。第二次世界大战后由美国占领,后交由日本管辖。清代,琉球为中国属国,国王称中山王。每逢中山王嗣位,均请求清朝廷予以册封,方敢称王。清朝廷钦命正副使奉敕往封,赐驼钮镀银印。未封王之前称世子,以权国事。自清顺治至光绪初230余年间,双方的封册和进贡从未间断。直到光绪五年(1879年),日本灭琉球,设冲绳县,双方遂停止往来。

琉球国

琉球国位于西太平洋,由36个岛屿组成,故又称“中山三十六岛”,介于中、日两国之间。中国和琉球国交往的历史源远流长,最初始于隋代。自明洪武年起至清光绪年止,琉球国王累世接受中国皇帝的册封,派遣使臣向中国皇帝称臣纳贡。

周煌

周煌(?-1785年),字景垣,号海珊,清四川涪州(今四川涪陵市)人。乾隆二年(1737年)进士,官至左都御史,曾以侍讲充任封琉球的副使。卒谥文恭。

四周双边

书版一般用四周的界线围成,界线又称边栏,简称边。四周界线只画一道粗墨线者称单边。在粗线之内又附一道细墨线者称双边。上下两边没有细线、仅左右两边有细线者,称为左右双边。上下左右全有细线者,即称四周双边。

白口

我国古代雕版印刷的书,只在纸的正面印刷,中间有一空行,在此对折而成一张书叶,书叶中缝称为书口,亦可称版口或版心。其作用,一是用于对折书页,二是格内经常刻有书名、卷次、页码、字数、刻工姓名和出版处。在书口近上下两端处印有】形符号,称为鱼尾,上鱼尾上面的空格和下鱼尾下面的空格叫象鼻,以其形状相似而得名。象鼻中空的,即称为白口,是古代印书的一种版式。

鱼尾

线装书的书口款式之一。其标志为书口中缝刻的鱼尾形符号“【”,常刻在书口上节或下节的四分之一处,体黑者称“黑鱼尾”, 体白者称“白鱼尾”。同页上下节有两个鱼尾的称“双鱼尾”,只在书口上边刻一个的称“单鱼尾”。

版框

也称“框廓”、“边栏”。指古书书页四周的界线,主要形式为线栏。四周单线者称“四周单边”,四周双线者称“四周双边”,上下单线而左右双线者称“左右双边”。为求形式美观,亦有以图案花样组成的版框,称为“花边”。

书衣

书衣,也称作书皮或封皮。在书册装订时另用空白纸张(一般用棉连纸,染成磁青、米色或天蓝色)加在书册前后,作为保护书的外壳,比作书的衣服,故名。历代官书的书衣多用黄、红、蓝、紫等色的绢绫做成。清代修《四库全书》,对其书衣更匠心独具,别开生面,以青、红、蓝、灰四种来颜色象征春夏秋冬四季,用以标志经、史、子、集四库,这种做法,实开清代晚期和近代书籍封面绘画等装帧设计的先声。

侍讲

官名。汉代时仅侍从皇帝、太子讲授经义。三国后正式置官。多以明经博学者充任,不常置,无定员。明代为翰林院属官,正六品,掌讲读经史。清代沿置,顺治元年(1644年)定制2人,十五年(1658年)增1人,俱汉官。康熙九年(1670年)增满官3人。乾隆五十年(1785年)定满官2人、汉官3人。光绪二十九年(1903年)各增1人。初秩正六品,雍正三年(1725年)改从五品。

中山王

琉球国由诸岛屿组成,其中第一大岛称中山岛,是国王府署所在地,史书因此称驻中山岛的琉球国王为中山王。

随手

随手:旧称乐队伴奏人员。

舆地

又称地舆,指大地。旧方志中常以舆地志为门目名,有时亦称地理志,包括沿革、疆域、山川、城池、治所、古迹、风俗等门类。主要记载行政区域范围,山岭坐落、高度,河流源地、流向,府、州、县治所在地,名胜古迹及风俗等情况。有些志书舆地范围较狭,仅绘地图,而沿革、疆域、风俗等另立门目。新修志书均设地理志,不再名舆地,内容也按现代地理学的学科分类。

城池

城池的产生是伴随着战争的历史而修建的。由城垣、城门、角楼、箭楼、甕城、马面(即墩台)、护城河等构成。早期多为土城,也有少数的石头城。元代以前土城为多,随着经济的发展,城池的建造也有所改进,特别是京师外围的城墙和城楼开始采用砖石结构。明清紫禁城的城池体系进一步完善。

山川

山川指山岳、河流和平野。方志类书中常将“山川”列为一目,用以记载某一地区的形胜,诸如:山脉、河流、湖泊、池沼、津梁,以及与山川有关的森林、矿藏、名胜、景观等。

武英殿

丛书

是把两部以上的书合在一起出版,再统命以新书名的书。按所包括的书之性质划分,又可以分为几种类型。我国古籍中常用的分类法是把书分为经、史、子、集四大部分,一部丛书所收子目书包含其中两个部类以上的称为汇编丛书,如《四部丛刊》;子目书都是属于一个部类的,称类编丛书,如《二十四史》,24种书都是属于史部的,如《二十二子》,22种书都是属于子部的;所收子目书都是一个人著的称自著丛书,如《曹月川先生遗书》;所收的子目书的著者都是某一个地方的,或内容都是关于某一地方的,称郡邑丛书,如《辽海丛书》。中国的丛书始创于南宋,俞鼎孙、俞经的《儒学警语》是最早的一部。

《中国古籍善本书目》

此书为中国现存公藏善本书目的总汇,收录了各级各类公藏部门如各省、自治区、直辖市图书馆,博物馆,文物保管委员会,高等院校,科学院系统图书馆,中等学校,文化馆,寺庙等781家单位的现存善本图书约13万部,但台湾地区除外。版本目录学上关于“善本”的含义向来是指精加校雠、误字较少的版本或稀见旧刻以及名家抄校、前贤手稿之类。本书目据上述范围选取具有历史文物性、学术资料性、艺术代表性而又流传较少的书籍,但不包括少数民族文字古籍。本书目按经、史、子、集、丛5部编排,分部出版。各部类所收各书以著者的时代先后为序;同书有多种版本者,亦按时代先后,先刻本,次抄本,有稿本者排在各本之前。每部书依次著录其书名、卷数、编著注释者、版本、批校题跋者及统一编号。每部书之后有藏书单位代码表和藏书单位检索表。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫