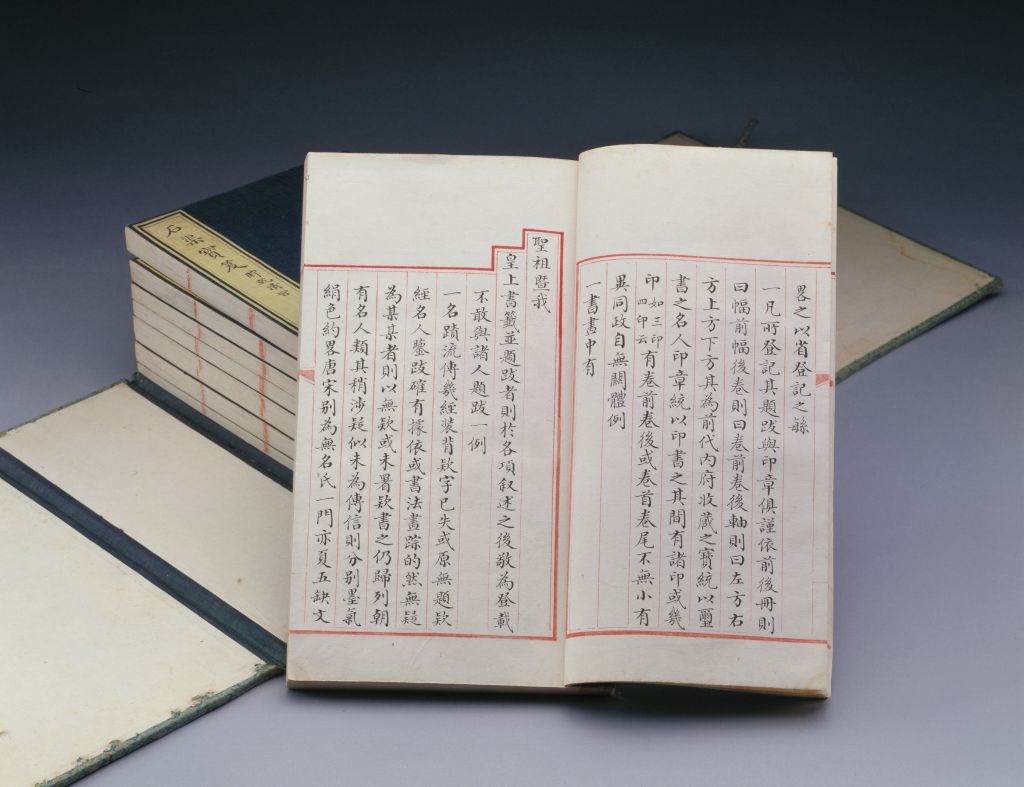

清乾隆、嘉庆间宫廷书画著录书,共有三编,初编成书于乾隆十年(1745年),共四十四卷;续编成书于乾隆五十八年(1793年),共四十卷;三编成书于嘉庆二十一年(1816年),共二十八函,一百二十册。书中收录了清朝宫廷所藏五帝御笔、历朝书画、本朝书画以及少量的碑帖和织绣作品近万件。

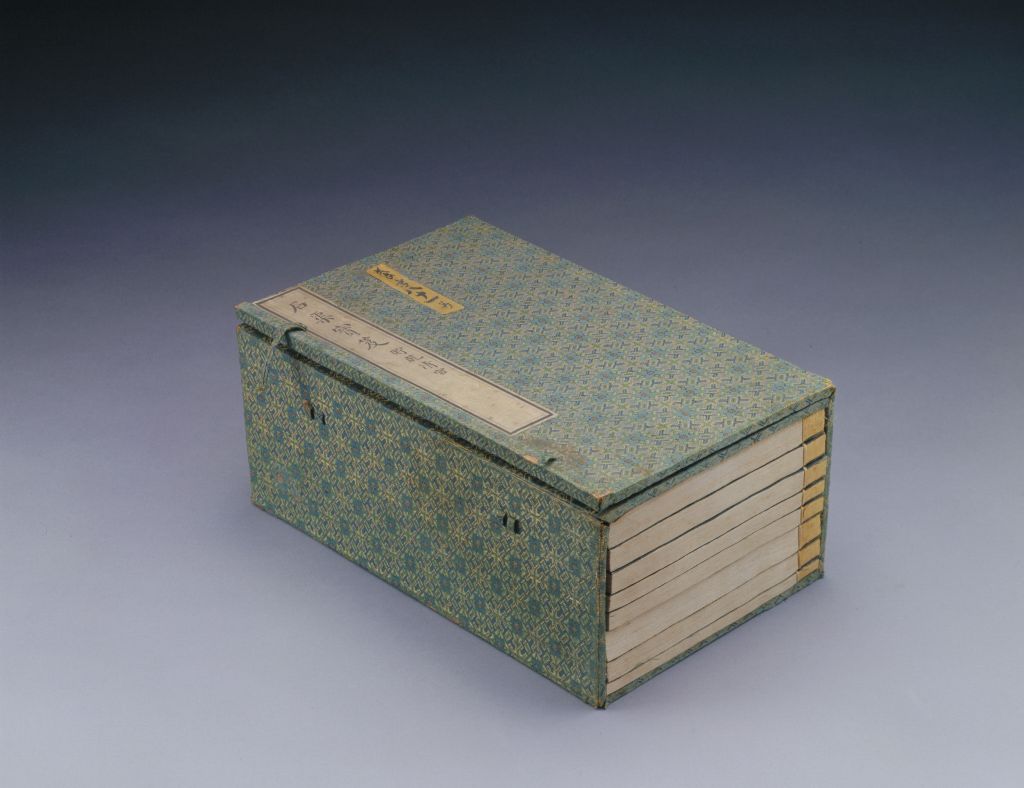

《石渠宝笈》

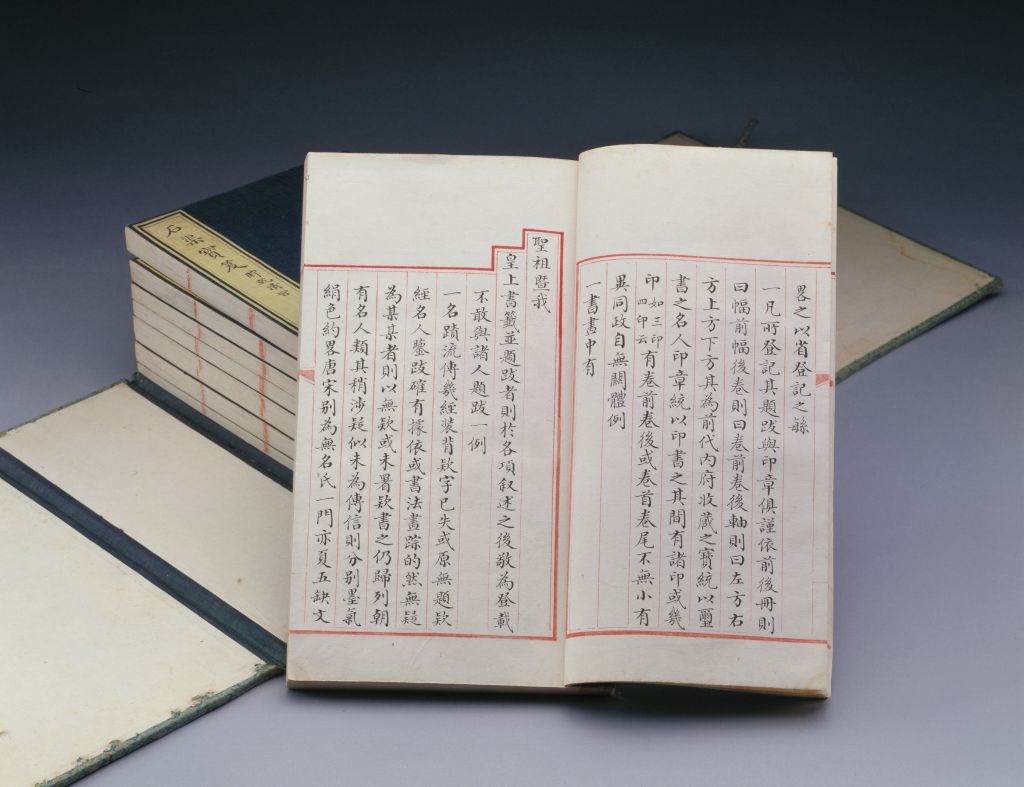

《石渠宝笈》  《石渠宝笈》内文

《石渠宝笈》内文

此为书画著录书,著录清内府所藏自古至清代的列朝帝王和名家的书画作品,按所贮殿堂分卷,如乾清宫、养心殿、重华宫各八卷等等。各处之书首冠四朝(顺治、康熙、雍正、乾隆朝)宸翰,其余作品按年代先后排列,以册(书册、画册、书画合册)、卷(书卷、画卷、书画合卷)、轴(书轴、画轴、书画合轴)为帙,以作品质量高下分为上等、次等二类。次等书画的收录范围仅为大家作品,如书有二王、欧、虞、褚、柳等家,画有荆、关、董、巨、元四家等。书画著录的项目依次为:作品名称、质地、书体、本人款识、印章、他人题跋、收藏押缝诸印等。它如册之前后副页,卷之前后隔水、引首、拖尾,轴之左右边幅、诗塘题记等项。其中上等作品著录较详;次等作品仅记本人题识,不录印章,他人题跋只云某题一、某跋一。凡御笔题跋,无论上等次等皆录全文,置于各项著录之后。对各件作品的介绍详尽客观,不加评论。

此书是对清皇室宏富的书画收藏的整理成果,“既博且精,非前代诸谱循名著录者比也”,是书画鉴赏、研究的必读之作。书中所录作品大多流传至今,分存于北京故宫博物院和台北故宫博物院。

另有《四库全书》本,1918年涵芬阁石印本,台北故宫博物院1971年影印本,附索引。1988年,上海书店将全书三编与《秘殿珠林》三编缩版影印,附各编人名索引。

石渠宝笈

石渠

西汉高祖四年(前200年),萧何在未央宫正殿北(今西安市未央区柯家寨村西)建造国家藏书机构,以收藏入关所得秦之律令、图籍。其下砌石为渠以导水,因称“石渠阁”。宣帝甘露三年(前51年),诏太子太傅萧望之,诸儒韦玄成、施雠、梁丘临、戴圣、刘向等,于阁内讲五经异同,增立博士。至成帝时藏秘书于此。此后,“石渠”便成为皇家收藏图书典籍之所的专称。

张照

张照(1691—1745年),初名默,字得天、长卿,号泾南、天瓶居士,华亭(今上海松江)人。书法家和戏曲作家。清康熙四十八年(1709年)进士。官至刑部尚书,预修《大清会典》。乾隆元年(1736年)以挟私误军罪等廷议当斩,被乾隆帝特赦。历任武英殿修书处行走、内阁学士、经筵讲官、刑部尚书等职。资学明敏,工诗善文,精音乐、绘画、书法。书法初学董其昌,中年出入颜、米,为“馆阁体”书法代表者。乾隆初年所谓的“御书”匾额和书画题跋多由他代笔。奉旨与允禄主持续修康熙朝音乐著作《律吕正义》,撰拟文庙乐章,编撰《劝善金科》、《升平宝筏》、《月令承应》、《法宫雅奏》、《九九大庆》等宫廷戏曲剧本。参加编撰宫廷书画著录《秘殿珠林》和《石渠宝笈》,书法汇刻有《天瓶斋帖》。乾隆十年(1745年)奔父丧途中在徐州病亡。谥“文敏”。

内府

职官名,见《周礼·天官》,执掌贡赋货藏,以供邦国之用。后泛指皇家府库或宫廷。

朱格

纸上印的红色栏界格,也称朱丝栏。用朱格印纸抄写的书称朱格抄本,也称朱丝栏抄本。

纪昀

纪昀(1724-1805年),字晓岚,一字春帆,晚号石云,谥号文达,直隶(今河北)献县人。清乾隆朝进士,官至礼部尚书、协办大学士。他学识渊博,贯通典籍,诗文名闻天下。他曾任《四库全书》总纂官,纂定了《四库全书总目提要》。有《纪文达公遗集》、《阅微草堂笔记》等多种著作传世。

乾清宫

养心殿

重华宫

宸翰

帝王的文章或手书。

后隔水

后隔水是本幅后面一段绫裱,与前隔水相对称,是书画手卷装裱形式的一部分。

隔水

或称“隔界”,是为了使“天头”、“引首”与“画心”不致紧接在一起而相隔的镶条,亦增加了美观之效果。

引首

中国书画手卷的专业术语。指在本幅前面所留的空白纸方,一般用以题写书画名称或高度概括的品评,多为四字,与画心之间有隔水分开。因开卷时首先见其,故称“引首”,最早在明初出现。

拖尾

中国书画手卷装裱所留空白纸的位置,可以在上面题诗作跋。因开卷至末尾才能见到,故称。

诗塘

中国画立轴装裱上方所留出的空位。由于有些画心或过阔或过小,裱成立轴后,轴长画短,有失均衡,故在画身上方嵌一空白纸方,用以题字,谓之“诗塘”。

《四库全书》

我国古代最大的丛书,清代乾隆皇帝敕辑。乾隆三十八年(1773年)诏开“四库全书馆”,裒辑《永乐大典》之散篇,并收罗天下之遗书,参其事者4400余人,历时10年完成。《四库全书》分经、史、子、集四部,故名“四库”。共3400余种,79300卷,凡6114函,36381册,约9亿9千7百万字。内容涉及广泛,对整理保存古代文献起了极大作用。

《四库全书》以丝绢作书皮,其中经部书用褐色绢,史部书用红色绢,子部书用黄色绢,集部书用灰色绢,分别贮于楠木书匣中,再放置在书架上,十分考究。《四库全书》前后共抄录七部,其中以文渊、文源、文津三阁藏本最为精致,疏漏较少;文宗、文汇、文源各本已亡失。现存四部中,文渊阁本现藏台北故宫博物院;文津阁本现藏北京图书馆;文溯阁本现藏甘肃省图书馆;文澜阁本散佚后补抄复原现藏浙江省图书馆。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫